铁道兵文苑

文化之旅——鼓浪屿

听说厦门是个好地方,那里有个叫鼓浪屿的岛,是一个动人心弦地方。

在上个世纪乙卯年的冬月,中国铁路文学创作笔会在那里召开,我去了一趟,果然名不虚传。

那是中国东南沿海的一座小岛。一个多世纪以来,中华传统文化、华侨文化和西方文化在那里碰撞融合,繁荣昌盛的“国际社区”在这里应运而生。

30多年前,时任厦门市委常委、副市长的习近平同志在那里,主持编制了《1985—2000年厦门经济社会发展战略》,开启了科学保护鼓浪屿的新篇章。

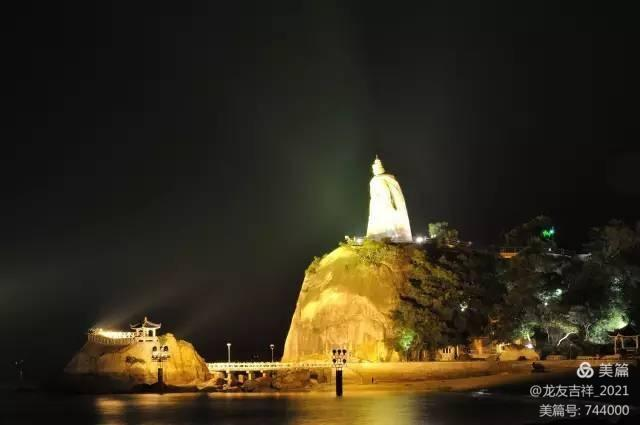

鼓浪屿,它象一颗熠熠闪光的碧色明珠,镶嵌在中国的南疆海面上,月白风清,真水无香,推陈出新,令人难忘;尤其是那琴声合着的浪花,简直就是高雅艺术的演绎——海风与岩石的撞击鼓荡着浪花涌合的琴弦,奏出了天籁之声,奏响了它的名声。

聆听着《鼓浪屿之波》,我寻获的不仅仅是一段段动人心弦的往事,还有传统历史文化的文脉及唤醒文化自信的启示。

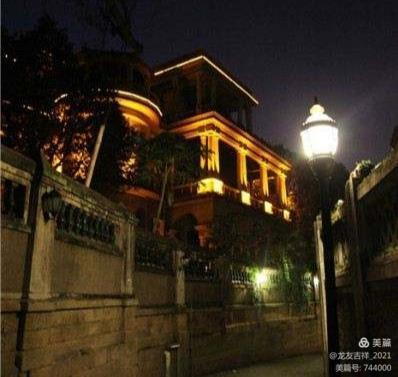

下船上岸,踏上鼓浪屿,顿时被眼前奇景惊呆,古色古香的建筑、洋房、别墅鳞次栉比,风格各异,尽享各国风情。岛屿上植被率高达近百分之百,土地和房屋都掩映在热带、亚热带林木里,群鸥尽飞……组成一幅幅美轮美奂的画卷。

据资料介绍,100多年前,当英国传教士马约翰踏上鼓浪屿时,海浪穿过岩石洞口,发出阵阵击鼓一般的涛声。他写到:“山谷、平原、沙滩和高高的悬崖,还有海角,明媚的景致使这座小岛成为中国沿海最美的岛屿之一。”

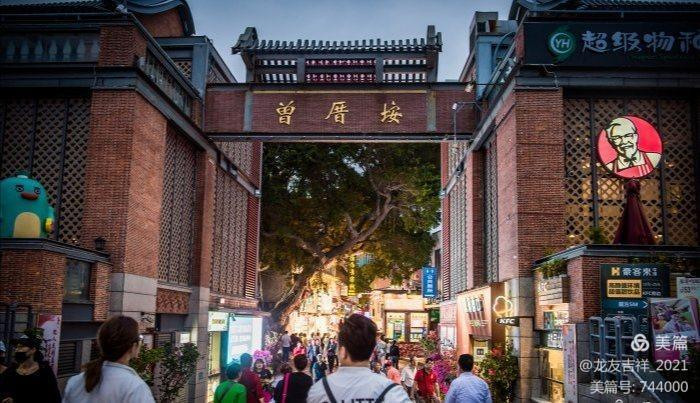

在中国近代史上,这座面积不足2平方公里的小岛屿曾是一座令人向往的世外桃源。19世纪中期厦门开放为通商口岸后,我国居民、归国华侨、其他国居民汇聚于此,岛上先后建起千余栋风格各异的建筑,艺术、文学、教育繁盛一时。

然而,在上世纪80年代,出现了“岛上有的居民还在砍伐林木烧火做饭,很多老别墅年久失修,一片荒凉……”的令人担忧状况。好在那部习近平同志主持编制《1985—2000年厦门经济社会发展战略》,其附件《鼓浪屿的社会文化价值及其旅游开发利用》以及对鼓浪屿的一草一木、一砖一石的格外珍视、屡屡关心、保护,才使得这座小岛屿摘取了“世界文化遗产”的桂冠。“耀世荣光,饮水思源。岛上的一草一木都应该记住这段保护的历史”。

“一城如花半倚石,万点青山拥海来。”这是先贤描写的厦门之美,也是我们在岛上行走的切身感受。

我怡然行进在凉风习习,惬意非常,“人皆步行,却无车马喧”的“平等路、安全岛”上,在保存着最原貌绿色生态的鸟语花香中,支愣起双耳聆听从别墅绿荫中传来的悠扬琴声,细细体会行云流水的韵味,让悠扬梳理心绪。

我恍若进入了梦幻般的温馨世界,心中突然涌现出一种奇异的感觉——近乡情怯:好象不是去一个从未去过的地方,而是回到阔别已久的温馨故乡;这就是乡愁吧?

作为“万国建筑博物馆”,鼓浪屿的历史风貌建筑、古迹遗址散发出闽南韵味、南洋气息和欧陆风情。有人说,在鼓浪屿,一步一个城,走着走着,便环游了世界。每一栋历史建筑的保护背后,都凝结着前人的努力和心血。

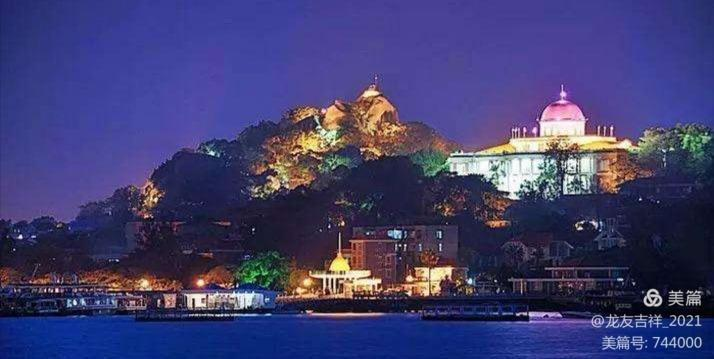

隔海望去,鼓浪屿上红色大穹顶的八卦楼格外显眼;它是鼓浪屿的“地标”建筑。这座兴建于1907年的八卦楼,上世纪60年代后被用作电容器厂厂房,在时任厦门市委常委、副市长习近平同志的亲自过问下,得到了较好的修复、保护。如今,八卦楼是风琴博物馆,70台来自英、法、德、澳、美等国的名钢琴每天吸引着大量游客的目光。

建筑小巧,造型新颖,犹如天女散花般的洋楼别墅,远的依“日光岩”高耸,近的若隐若现在万绿丛中。越往前走,琴声越浓……好似把鼓浪屿的新鲜与陈旧,沉静与安宁,动感与静态,一一倾诉,娓娓道来;让我嗅出了古老旧宅的檀香,花草树木的芬芳,如香气的发散,幽幽渺渺;亦如音乐的妙韵,悠远萦绕……妥善保存的建筑,是文脉传承的载体;代代铭记的历史,则是鼓浪屿的灵魂。

这里曾是古老中国“开眼看世界”的前哨之窗,前辈著有《瀛寰志略》;也是开风气之先河的国际社区,岛屿上的幼儿早在1898年便有机会接受蒙台梭利教育;林语堂、林巧稚、周淑安……完备的教育设施、中西融汇的教育理念让鼓浪屿上星光熠熠。

音乐是鼓浪屿最知名的特色。最盛时,鼓浪屿拥有近500架钢琴、近百个音乐世家。在标着“建于1897年”字样的重点历史风貌建筑里,年逾古稀的老人们在弹着尤克里里,与夏威夷吉他一起合奏着《鼓浪屿之波》......

据说,旧年的鼓浪屿,住着许多由国外归来的侨民。随他们带入的异邦文化,从斑驳的建筑中可见一斑。考究的百合浮雕和古希腊宏伟气势,都属于它们的记忆。“似乎可以窥见当年的壁炉,枝形烛光,细瓷银刀叉,以及踮在留声机前如醉如痴的白缎舞鞋。”如走入其间,拜访老宅遗眷,会看到八九十岁的老妇人,“正襟危坐于幽暗大客厅,奋指叩击一架德国老钢琴。琴声遒劲激越,倾吐满腹沧海桑田。庭前茶树,愈加落寞,竟泣红一地。”历史的遗韵,在琴声中沉沉撞来,庄严而深邃,让你肃然于其中,留连而忘返。

我拜读了著名女诗人、女作家舒婷的散文集《真水无香》,用它来比喻鼓浪屿,我觉得再贴切不过了。“真水无香”本是一方清代的印。无声地念着这四个字,你就会觉得像在月圆之夜步入了空庭,清朗朗的月光在刹那间照遍了全身,浸透了肺腑。一时间有莫名的感动,很想说出来,可不知道对谁说、从何说起……

读过多少名句、格言,都是有智慧的,可是有哪一句比“真水无香”更宁和、透彻、充满清气?那些格言、名句,往往是教人进取、催人奋进的,是有目标要去争取的;而“真水无香”却是没有目标,也不争取,只是一种境界:自然、平静、清澈、淡漠无痕、空阔无边。这才是大智慧啊。我有高山仰止之感,五体投地的佩服之至。正象一项华语文学传媒盛典对这本书的授奖辞说的:“《真水无香》集中描述了一个岛屿上的历史和现实,那些并不渺远的人和事,通过作者内心的回访,洋溢出一种令人叹息的真情感伤;舒婷对生命记忆的检索,对细小事物的敏感,对历史人事的温情和敬意,坚定地向我们重述了那些不可断绝的精神纽带对人类生活的微妙影响。”

读毕《真水无香》,掩卷难眠,它让我再度回味了一段被琴声陶醉过的时光;也看到了一个美丽的心灵。透过这扇心灵的窗户,让我在曹曹切切的琴声中尽情享受:“面向大海,春暖花开……”这就是文化自信绽放的光芒!

回首过往,小小鼓浪屿,以自己动人心魄的魅力在世界文化遗产的舞台上留下了浓墨重彩的一幕。一代又一代鼓浪屿人精心守护着祖先留下的文化遗产,传承着历史文脉,书写着崭新篇章。

而今,业已戴上“世界文化遗产”桂冠的鼓浪屿,正如宝石一般映射出时代进步的流光溢彩,散发着愈加夺目的文化之光。

内蒙古通辽市铁路房产段:徐俊林

照片由作者提供

(编辑: 老粥)