北大荒文化的发展过程,来源于北大荒的历史与历史记忆、记载。

今任何一个事物都有其历史的起源,当代人的任何一个创意都有其历史的记忆,现代的任何一个知识都有其历史知识的来源。因为历史发展就如同长河,它总是连续、持续不断地演变着,或多或少再现历史。同样的是,黑龙江垦区的建立和转型绝不是历史的偶然,而是有着深厚的历史来源、深刻的历史记忆、长期的历史选择的。

北大荒第一个历史来源和历史记忆,是中国几千年连续或断断续续的屯垦历史。屯垦戍边早在秦代即是秦王朝治边政策的主要内容。秦王朝统一中国之后,先后在岭南和河套地区移民屯垦戍边,其规模前者是50万人,后者则是设置44县进行安置,为维护边疆安定起到了十分重要的作用。屯田制度最早渊源于西汉,至曹魏形成一套完整的制度。西汉前元十一年(公元前169),汉文帝以罪人、奴婢和招募的农民戍边屯田;到了汉武帝时期,政府强制性调发大批戍卒屯田西域。曹魏时期实行屯田制,其规模和作用之大是空前绝后的。

从国家角度看,屯田是提供国家安全公共产品,是每一代王朝统治者必须要做的“战略大计”,确保疆土不受外部侵略,是典型的国家公共产品,是私人无法提供的。从市场角度看,屯田也是私人产品,就地生产粮食和畜产品,可以在市场上交换。而屯田制度将这两种职能巧妙地结合起来,即所谓的双重职能:战时打仗,平时生产,由此提供国家公共产品和市场私人产品,成为混合产品。这在交通条件和通讯条件极不发达的情况下,就是我们古人的制度创新,并被历史地延续下来。

那么,如何提供这一兼有公共产品和私人产品的混合产品呢?从中国历史来看,先是在曹魏时期创新了两种形式,一是民屯,始于建安元年(196年),通过政府组织干预,招募农民、流民或组织农民迁徙,开垦土地。从公共经济学角度看,这种形式我们称之为“政府组织、私人生产”模式。二是军屯,始于建安之末,就是戍边的军队就地解决粮食等给养问题,这就解决了一个治理广阔国土、维护国家安全的问题。这种形式我们称之为“政府提供、政府(军队)生产”模式。二者都是为国家提供安全,战争时期的产物,为供应军粮而兴办,必要时参加民屯的劳力同样需执戈对敌。它们的不同之处在于,屯田民主要从事农垦生产,而军士以攻防为主。第三种是商屯,由商人开发土地,为军队提供军需。不过商人与政府也是密切相关的。这种形式我们称之为“政府采购、私人生产、商人供给”模式。

不同形式的屯田有不同的优缺点,历代统治者都在“试错法”式地摸索,实质上是将政府作用和市场作用有机地结合起来,使之国家治理成本最小化和市场交易成本最小化。这也解释了为什么从西汉以来,中国历史上国家治理范围逐渐扩大、耕地面积不断扩大。尽管这之中经历了扩大-缩小-再扩大-再缩小-更加扩大的过程,到了清代,中国的地域面积最大,人口规模最大,为现代中国的国土规模和人口规模奠定了基础。而形成这两大特点的重要原因是中国耕地面积规模最大,治理领域最为广大,其中屯田发挥重要作用。我们称之为传统农业社会的国家制度产品,国家或政府不管采取哪一种屯田制,它们都发挥了提供国家安全保障功能的重要作用,同时也促进屯田地区发展,成为对外贸易重要通道、对外交流的开放窗口。这也是后来建国前后各地区成立农垦、特别是新疆农垦和黑龙江农垦两大垦区的历史来源。

需要特别说明的是,这一屯垦戍边的历史性制度创新不仅在从传统农业社会转向现代国家和现代社会时没有被废弃,反过来还被保留下来,而且由新的执政党中国共产党所记忆、所支持、所强化。这绝不是偶然的,它告诉我们,现代中国的许多的事物和制度都是历史发展的产物,是经过几千年来不断淘汰、不断筛选的结果,后来人要了解,要继承,也要发展,要创新。

这在一定程度上解释了“北大荒之路”演变的历史轨迹,它是随着国内外形势和国家体制变动而不断变化的:现代中国农垦事业是由中国共产党决定、人民解放军发起创立的,这是典型的现代“军屯”制即“军垦制”;而后逐渐向政府直接控制和管理的“农垦局”转变,政府不仅继续大规模派遣复转军人,而且还组织全国各地城乡青年开发北大荒,这就像现代“民屯”制即“农垦制”,更多地承担国家商品粮职能;60年代末和70年代初,当国家北方受到苏联威胁时,又转向“生产建设兵团”,回到了现代“军屯”制即“军垦制”,更多地承担国家安全职能;当苏联威胁有所下降,中国人民解放军整顿缩编,再次转回“农垦局”制,随着改革开放的不断深入,转向“农垦局”加上“现代企业”混合屯田制,无论是国家农业部还是黑龙江省政府不再直接控制和管理“北大荒”,而是由它根据国家和本省需要和规划自主决策、自我管理,将来最终成为具有国际竞争力、北大荒品牌的世界一流农业现代化企业集团,更接近“商屯”制,但是它是更加现代化、国际化版的。

北大荒第二个历史来源和历史记忆,就是大家十分熟悉的南泥湾开发历史和艰苦奋斗精神。它是中国共产党创新解放区农垦事业的发祥地,也是南泥湾精神的诞生地,还是北大荒精神的历史来源。

当时的南泥湾,也是“南大荒”。这里曾经人烟稠密,水源充足,土地肥沃,农业生产发达,农业经济繁荣,但是,到了清朝中期,清统治者挑起回汉民族纠纷,互相残杀,再加上生态环境不断恶化,使得南泥湾变成野草丛生、荆棘遍野、人迹稀少、野兽出没的荒凉之地。

1941年到1942年,抗日根据地遇到了极大的困难。为了克服困难,中共中央提出了“发展经济,保障供给”的方针。时任八路军总司令朱德提出,要发展农业,不开荒是不行的,“我听说延安南面有个南泥湾,是片好土地,可以开垦”。为此,他命令部队去开垦南泥湾。

王震旅长率领三五九旅进入并开发南泥湾,成为一支生机勃勃的生力军和主力,大大的改善了南泥湾,成为人们所熟知的“陕北好江南”,从而成为弘扬艰苦奋斗的南泥湾精神和延安精神的诞生地。

延安精神是中国共产党在陕甘宁边区13年执政实践中形成的一整套革命理念和优良作风,是中国共产党立党立国的根基和建立同人民群众紧密联系的政治资源,成为一代共产党人的精神风尚。

它的主要内涵:一是坚定正确的政治方向;二是实事求是的思想路线;三是全心全意为人民服务的根本宗旨;四是独立自主、自力更生、艰苦奋斗的创业精神。

南泥湾精神,就是:“自力更生、艰苦创业,同心同德、团结奋斗”。其核心是全心全意为人民服务,自力更生,艰苦奋斗。这是中国共产党战胜困难的强大精神武器,以崇高的革命理想为目的的全心全意为人民服务的精神。

南泥湾精神是延安精神的重要组成部分。特别是南泥湾精神中的“自力更生,艰苦奋斗”,反映了当时开展大生产运动的历史背景和意志状态,是南泥湾精神同延安精神的交汇点,既体现了延安精神在生产运动中的延续和发展,又体现了南泥湾精神的根本之点。

北大荒精神是南泥湾精神的延续,与延安精神一脉相承北大荒精神概括起来就是“艰苦奋斗,勇于开拓,顾全大局,无私奉献”,直接继承和发扬了人民军队一不怕苦、二不怕死的革命英雄主义精神,吸收、融合和延伸了包括延安精神、南泥湾精神在内的自力更生、艰苦奋斗的精神。

一代代北大荒人用汗水,甚至生命铸造这些宝贵的精神产品,成为鼓舞和激励北大荒人不断奋进的不竭精神动力和精神支柱。北大荒精神像“延安精神”、“南泥湾精神”一样升华为中华民族的民族精神和时代精神,是中华民族宝贵精神财富中的重要组成部分。

许多到过北大荒的人都由衷地感叹:北大荒是个神话,是人类拓荒史上的神话,这个神话是在共产党的领导下变成现实的。

北大荒是祖国的一片宝地。这里是世界三大黑土带之一。土质肥沃,有机质含量大都在5%到8%之间,有的地区高达10%以上。这里有丰富的水利资源,地表江河纵横,地下储量可观,大气降水充盈,极为适宜农业发展;有珍贵的矿产资源,煤、铁、铜、金、石油一应俱全;还有极为丰富的野生动植物资源,山林中有虎、熊、獐、鹿,沼泽区有丹顶鹤、天鹅,河湖中的鳇鱼、鲟鱼、大马哈鱼、白鱼,俱是水产珍品,人参、猴头、木耳、蘑菇也都是名贵山珍……难怪历朝历代的人们不惧凶险、不畏艰难,竞相踏上那条几乎没有归途的开拓之路,为后代留下了可以凭吊的印迹

北大荒原来并非是亘古荒原。夏、周朝代,满族人的祖先,肃慎人就曾与中原频繁往来;战国以后,这里的挹娄人,臣服秦汉,岁岁朝贡;唐、五代时,渤海王国在这里曾写下200多年的昌盛历史,但终被契丹扼杀;剽悍的女真人崛起于阿什河流域,建立起强盛的金朝,一举灭掉辽与北宋,在这里出现了数百座发达的城镇;成吉思汗骁勇的骑兵,踏破了千里金界壕堑,横扫黑水,使大多数城镇毁于战火之中;元、明时期,这里曾搞过屯田,但只是昙花一现;清朝时,满族人口大量入关,边境空虚,使沙俄势力乘虚而入,哥萨克匪徒到处杀人放火,掠夺财物,千里边境,荒无人迹;康熙7年(1668年),愚蠢的清王朝为了巩固祖宗“龙兴之地”,竟下令废止招垦,实行长达200年的“封禁”政策,严禁汉族人民进入东北地区。其结果一方面使这里人口极为有限的少数民族与外界长期隔绝,以致贫困落后,另一方面又造成边境防务孱弱。到后来只得将大片国土割让给强邻;中华民国时期,官僚、军阀、富绅抢垦土地,实行垄断霸荒,借机发财,但垦殖面积极为有限;“九一八”事变后,日本侵略者为加速殖民统治,实行向中苏边境地带武装移民,炮制了一个20年内移民百万户、500万人口的庞大计划,并用强行驱逐、武力掠夺等形式,侵占了黑龙江境内大量耕地,但向北大荒腹地的开发,却连遭惨败,不少开拓团成员葬身于沼泽之中。

到1945年,日本开拓团总数达1131个,移民30万人在虎林、密山地区,日本侵略者征用大批劳工修筑铁路、公路和军事要塞,数万劳工死于非命;在开发查哈阳诺敏河输水工程时,日本侵略者征用中国劳工15万人,其中有5万人被折磨致死。

直到日本投降前夕,其开拓团成员或狼狈逃窜,或集体自戕于荒原或烧毁房屋、破坏机器及水利工程,造成大片土地荒芜。

盘点北大荒的历史,可以说是经历了三个重要阶段:艰苦创业阶段、快速发展阶段和曲折前进阶段。

艰苦创业阶段(1947至1956年)。这是北大荒农垦事业由开始创业到初具规模的10年。中央发出“建立巩固的东北根据地”的重要指示,开垦处女地的先锋们创建了宁安、通北和赵光等第一批国营机械化农场。解放军农建二师成建制移垦北大荒,以团为单位创建了二九○、二九一等一批农建二师农场并就地集体转业,开创了世界军垦史上调动军队进行屯垦戌边的先河,但在北大荒只是星星之火,小面积开发。

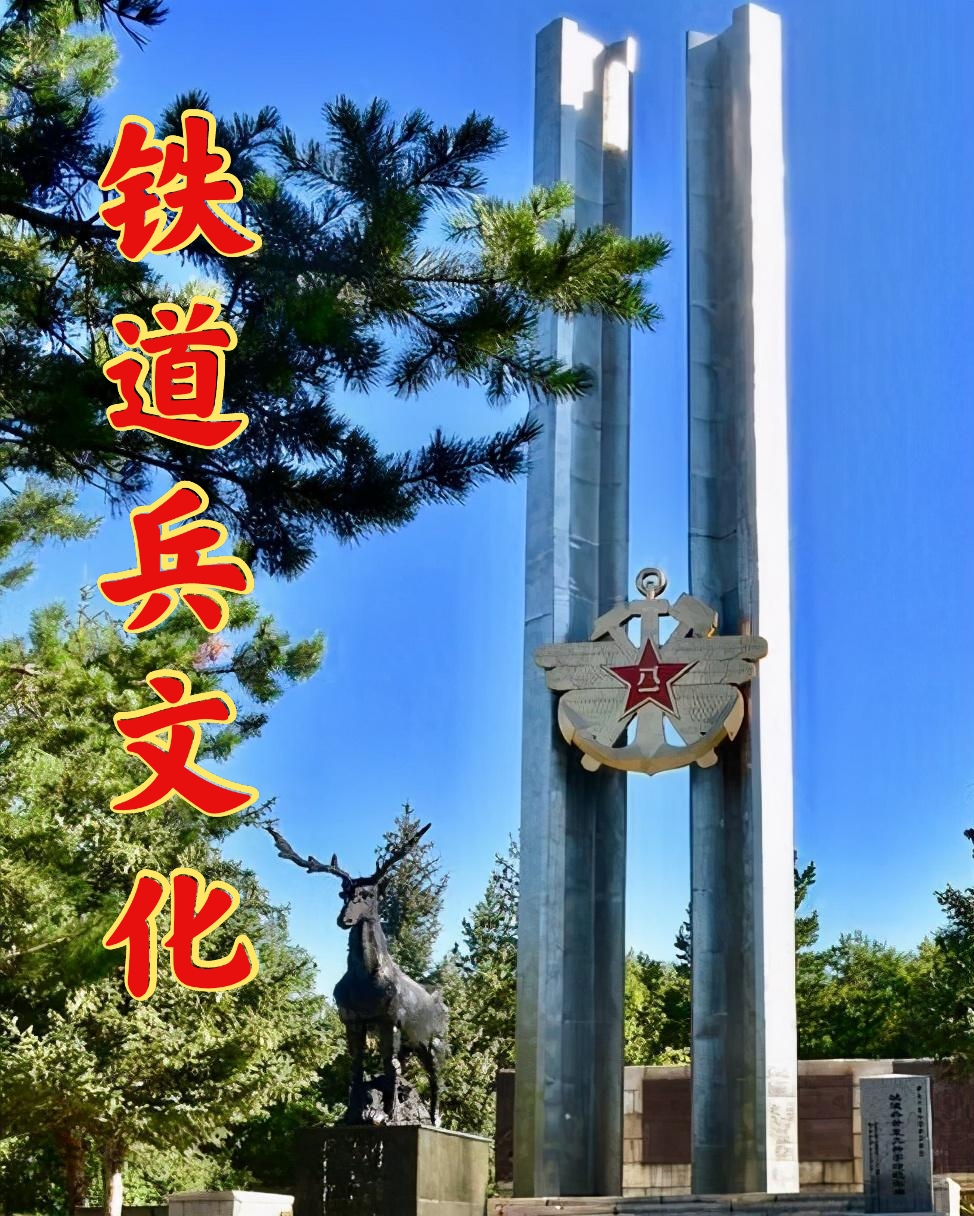

1956年,在北大荒典基人王震将军的倡导率师下,在国务院批复铁道兵在宻山、虎林、饶河、宝清四县区域内开垦一千万亩荒地批件后,铁道兵9个师的二万复转官兵开赴北大荒,创建了八五○、八五二等一批综合性半机械化的铁道兵农场,并成立了铁道兵农垦局,为北大荒东部地区的开发建设,大面积开发北大荒奠定了重要基础。

快速发展阶段(1957至1966年)。是北大荒军垦、农垦事业,由初具规模到快速发展的10年。在第一次全国国营农场工作会议上,讨论通过第二个五年计划中发展国营农场的总体规划,对东北、西北和华南地区的大规模垦荒做出了战略部署。中央军委发出了《关于动员十万干部转业复员参加生产建设的指示》。中共中央成都会议通过《关于发展军垦农场的意见》充分肯定了军垦农场在屯垦戌边等方面的重要作用。

其间王震将军亲率10万复转官兵挺进北大荒,在三江平原上展开了规模宏大的垦荒战斗,在牡丹江农垦局后,创建了合江农垦局及下辖的军川、名山、江滨和延军等一批国营农场。

10万复转官兵挺进北大荒的同时,一批大专院校毕业生和有经验的教师、医生、记者,以及在反右斗争中国家直属机关被错划的1500名“右派分子”相继来到北大荒,其中有著名诗人艾青,著名戏剧家吴祖光、李荒燕,著名作家和画家聂绀弩、丁玲、丁聪等人,这些拓荒者为北大荒开发建设做出了应有的特殊贡献。

曲折前进阶段(1967至1978年)。是北大荒农垦事业在遭受严重挫折中奋力向前推进的12年。在此期间,以“老三届热”为代表的“知青文化”现象持续升温,并有大量的以回忆录为主的文章出现,为后来广泛深入的“知青”研究创造了良好气氛并积累。当北大荒农垦事业蓬勃发展的时候,“文化大革命”这场长达10年之久的浩劫席卷全国。此阶段的发展遭受了严重挫折,劳动生产率大幅度下降,生产经营状况不断恶化,但北大荒人仍坚持发扬艰苦奋斗精神,坚韧不拔地把农垦事业推向了前进。

北大荒文化的生成。北大荒东北部在开荒创建区域时,人们的不求回报,不求利益,无私的奉献精神,创造了一个又一个奇迹,在那时所特有的淳朴,善良的民风烘托出了东北部特有的“北大荒文化”

北大荒文化,构成核心与灵魂重要特征创造价值渊源。

在20世纪50、60年代,北大荒军垦事业典基人王震将军,率师在黑龙江省北部三江平原、黑龙江沿河平原及嫩江流域的广大荒芜地区,亲率14万复转官兵、5万大中专院校毕业生、20万支边青年、54万知识青年,以及投身北大荒垦区建设者,来到这片广袤的荒原,开垦荒原,解决中国人的口粮问题。

经过七十多年北大荒几代人的共同努力,已拥有9个农垦管理局,[现为北大荒农垦集团有限公司xxx分公司(8个分公司)];113个大型国有农牧场,2000多个企业,4300万亩耕地,167.8万人,分布在黑龙江省嫩江流域,三江平原,黑龙江谷地,牡丹江流域12个市74个县,总面积5.76万平方公里的土地上。约定俗成,如今北大荒农垦集团,成了黑龙江垦区的代名词。

就在这块被人们称作“北大荒”的黑土地上,孕育和发展着中华民族的灿烂之花—北大荒文化。

北大荒开发建设特定的历史、特定的区域和特定的使命,形成了有别于其他文化的北大荒文化。它是以北大荒精神为核心,以北大荒核心价值观为导向,融军旅文化、知青文化、移民文化和黑土文化为一体的、具有鲜明黑龙江垦区特点的一种文化体系。

北大荒文化应分为两个层面。一是历史层面,二是现当代层面。所谓历史层面,当是指有文字记载时算起,到清代止。所谓现当代层面,应是从民国,尤其是从1946年开发始至今。

北大荒文化的基本构成,比较一致的意见认为由军旅文化,知青文化,移民文化,齐鲁文化和黑土文化组成。军旅文化与知青文化显然属当代文化,但也受到历史文化的影响。移民文化,齐鲁文化主要是清末民国初的山东移民闯关东文化,和1959年山东支边青年带去的齐鲁文化的结合。当时东北三千万人口有二千万是山东移民,其中也有其他地区的移民及河北、四川等地支边青年文化。

可以这样说,北大荒文化是有丰富的历史内涵,又有鲜明的时代特征,具有多元文化融合,有其独特色彩的地域文化。

军旅文化

从1947年起,中国人民解放军先后抽调14万官兵,分八批次进入北大荒腹地,在这里建起了全国最大的国营农场群。来到北大荒的军人不仅军衔高,文化程度高,政治素质更是过硬,这得益于军人们在部队里受到的严格而系统的思想政治教育。

党的七届二中全会明确提出了加强执政党建设的要求,号召包括军队在内的各级领导干部“认真地读书,认真地学习马列主义理论”。

中华人民共和国成立后,全军有针对性地对干部进行系列的马克思主义思想政治教育,党创办了初级和中级党校,形成了一个对全党干部进行马列主义教育的系统。中国共产党还十分重视加强军队的思想政治工作,尤其是基层连队士兵的思想政治教育工作。

1954年4月,中共中央和中央军委批准颁布《中国人民解放军政治工作条例总则(草案)》,规定必须以马克思列宁主义和党在过渡时期的总任务教育部队,反对资产阶级思想,改造小资产阶级思想,提高共产主义觉悟,树立高度的爱国主义和国际主义精神,发扬艰苦奋斗的作风。这样系统而扎实的思想政治教育铸就了一大批对党忠诚,素质过硬的党员干部和军人,成为北大荒建设的先行者和中坚力量。

随着北大荒的不断开发,部队转业官兵大批移民北大荒,带来了北大荒军旅文化的繁荣发展。

青春的奉献,十四万复转官兵都很年轻,年龄普遍在二三十岁,他们在解放战争、抗美援朝的炮火硝烟中英勇杀敌,建功立业,而当祖国需要他们的时候,他们毫无怨言,意志坚定,铸剑为犁,来到茫茫荒原,投入到北大荒的伟大事业中,他们在部队大熔炉中,学习实践了军事文化等知识,到垦区后转业官兵在各自岗位上,掌握了工、农、商、学、兵360行各种文化知识,并付诸于实践,获得军垦文化开发建设规模化成果。

军垦文化不只是唱歌跳舞,建几个音乐厅和图书馆,也不是少数艺术家、文学家的事情。它是人类前行的一切痕迹,是人类社会一切非自然的成果。北大荒文化植根于中华民族文化,又带有时代特色和地域特色,既是北大荒人的日常生活方式,又是北大荒精神的载体。

北大荒文化的生成是有其特殊机制的,它的最初孕育有其特殊性,是一种成熟的文化形态(军旅文化)突进式地植入,并直接成为这一地域的核心文化和主流文化.北大荒文化的生成发展也有其特殊性,历史上两次成规模团块状人群的进入,形成了军旅文化

其中涌现出杰出的代表人物如林予、郑加真、晁楣等,涌现出优秀的作品如电影《北大荒人》、《老兵新传》,小说《雁飞塞北》、《大甸风云》、《在南泥湾道路上》、《雁窝岛》、《江畔朝阳》及北大荒版画等。这些昔日的先进文化是当时社会现实和环境的反映,艺术地反映北大荒当年转业官兵,及其传承者改革开放三十年及建设现代大农业的变化发展历程。

近年有较大影响力的作品是郑加真的《北大荒移民录》《中国东北角》《北大荒六十年》等作品。

七十多年来,转业官兵中涌现出的无数可歌可泣的典型人物和典型事件,随着岁月的流逝,转业官兵中的杰出人物和典型事例,没有转化为应有的先进文化,而逐渐淡化,渐行渐远,淡忘在历史的长河之中。而作为最早博得“北大荒流派”美称的北大荒版画,理应作为北大荒文化的品牌推出,加以重力组合使之产生品牌文化的影响力,而这方面的工作也明显不足。

知青文化

如果说,上世纪四、五十年代大批军队转业官兵开发北大荒,形成了北大荒文化繁荣发展的第一次高峰的话,那么六、七十年代54万城市知青到北大荒垦区,无疑使北大荒文化的繁荣发展更提升到一个新的阶段。

54万知识青年和20万支边青年来到北大荒,这和新中国成立前后,党和政府相当重视在学校开设专门的政治课,对学生进行斗争形势和时事教育是分不开的。

1957年之后,教育部规定小学生各年级每周要开“周会”一节,中学开设每周一到二小时的政治课,初一初二是《青年修养》,初三开设《政治常识》,高一高二开设《社会科学常识》,高三开设《社会主义建设》,1964年,高三政治课还加入了《毛泽东选读》的内容。高校更是确立了思想政治理论课教育教学在高校教育中的主导地位。

这一时期的群众教育也搞的如火如荼,北大荒的建设者们还包括千千万万的普通群众和随军家属们。因为种种原因,他们大部分没有接受过学校教育,但在新中国,群众教育也是我们党和政府思想政治工作的重要环节。需要注意的是,当年广大农村的思想政治教育工作在这一时期得到加强,通过设立冬学,喇叭宣传,电影等方式,广大农民的思想觉悟得到很快提升。

在强有力的思想政治教育的洗礼下,1958一1959年,20万山东、河北、四川等地支边青年及普通群众,响应党的号召,义无反顾的背上行囊,来到黑龙江垦区,参加垦区举办的各种在职培训班、学习班。掌握了农场农机、农业、财会等文化知识,用坚定的信念和惊人的毅力演绎了一曲曲为垦区奋斗和奉献的赞歌。

尽管“文革”的灾难给知青上山下乡抹上了不可磨灭的悲剧色彩,但从人口流动的角度看,大批知青移民北大荒,客观上给北大荒注入了生命的活力,激活和提升了北大荒文化的又一轮新的发展。人们通常认为的知青给北大荒带来的城市文明和城市文化,用今天的眼光判断和审视,从北京、天津、上海、杭州、宁波、哈尔滨等城市的几十万的学生和知识青年,1968年刚来到北大荒的时候,小的只有十五六岁,最大的也不过20左右岁,就是中国称为老三届。大部份是1966年初一到初三的初中生,还有小六九1966年小学六年级学生。

他们在各自城市,是从家门到学校,学校又到家门的学习生活。学到的是书本上的知识,初级文化程度。

他们从学校毕业,步入社会的第一步就来到了遥远的祖国边陲,为垦区的繁荣发展作出了巨大的贡献,他们把他们最宝贵的青春财富献给北大荒。

这应是一种文化对流运动。北大荒因知青而注入了城市的文明元素,增强北大荒文化的生命力,提高垦区的人口素质,改善或改变了北大荒的生存状况和质量,反过来,知青从实线中学到了农业知识等文化,把北大荒的黑土文化带到了城市,增添了城市文明的内涵和素养。这种南北文化的交流,城市文明与边疆文化的融合,无疑是广大知青南北对流的结果。

从黑土地走出的一批知青作家、画家、企业家、学者、科学家,政府要员他们为北大荒,为中华民族创造了相应的灿烂文化。其中的佼佼者,如姜大明、王毅、王勇、梁晓声、张抗抗、濮存昕,敬一丹、姜昆、沈嘉蔚、李斌,师胜杰等的作品产生了很强的文化影响力,他们对丰富北大荒文化,提升北大荒文化的亲和力、吸引力、影响力和凝聚力产生了积极的作用。

然而他们之中基本没有留在北大荒,是游移于北大荒之外的,是分散的,未经整合的,散漫自由的知青文化。必须要加以有力的整理和聚合,使之形成为知青文化力,产生文化核变,从而转化为北大荒文化中不可或缺的体现北大荒精神和核心价值的先进文化力。

在北大荒开发70多年中,全国各大专院校,军事学院,右派等,有五万多知识分子,投身北大荒开发建设,他们才是北大文化的推进剂。

移民文化、齐鲁文化,主要是清末民国初的山东移民闯关东文化,和一九五九年山东支边青年带去的齐鲁文化的结合。当时东北三千万人口有二千万是山东移民,其中也不排除其他地区的移民及文化。

黑土文化

70多年的垦荒历史,产生了灿烂的军旅文化和知青文化。而军旅文化与知青文化,都是深深地植根于北大荒的黑土上。随着农垦召来的全国各地移民及山东移民,渐渐融入北大荒本土人口及转业官兵的移民之中,齐鲁文化亦随之与其他三种文化融合在了一起。

随着转业官兵的渐渐老去和城市知青的返城,北大荒的现代化建设包括文化的建设责无旁贷地落在传承者北大荒第三代的身上,北大荒第三代,大多毕业于中专和大学,溶合了军垦文化、支边文化、知青文化、移民文化、黑土文化等多种文化素质和修养。他们接触现代化大农业,大机械优于北大荒前二代,掌握了先进农业和农机知识,所以在垦区生产上发挥更大的作用。

所谓黑土文化,具有当代与传统的意义。当代的黑土文化,是垦区七十多年来军旅文化、知青文化、移民文化及齐鲁文化与本土文化交融的产物。这种文化与现代大农业的先进生产力相结合,产生的文化力明显要高于和优于其他地区的黑土文化。但是,就历史传统文化的影响而言,明显弱于垦区以外地区。

文化是历史的积淀。70多年的北大荒开发史,沉淀下来的文化是宝贵的,但其文化厚度,其底蕴是不够的,必须从黑土文化的历史层面进行挖掘。文化如果断层了,被割裂了,这种文化是不完整的,是有缺陷的,也将是非常遗憾的!

北大荒文化的核心与灵魂是北大荒精神与北大荒核心价值观。

在北大荒的开发建设中,三代北大荒人不仅创造了巨大的物质财富,还创造了宝贵的精神财富,那就是以艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献为内涵的北大荒精神,它激励着北大荒人不断开拓前进。

北大荒文化的核心与灵魂是创造北大荒精神的源泉

北大荒精神起源于1986年6月17日,时任中顾委副主任的王震同志为垦区题词——“艰苦奋斗,勇于开拓”。以“艰苦奋斗”为开端和核心,奠定了北大荒精神的基础。

1986年7月20日,时任黑龙江省委书记孙维本同志在黑龙江省转复军人开发建设垦区纪念大会上发表了讲话,系统阐述了北大荒精神的内涵。讲话同时号召在全省大力弘扬北大荒精神。他说:广大转复军人在垦区的开发和建设中,创造了巨大的物质财富,在这同时,也创造了宝贵的精神财富,这就是顾全大局、艰苦奋斗、勇于开拓、敢于献身的“北大荒精神”。

1994年12月20日,黑龙江省农场总局以《历史的丰碑,水恒的财富——关于弘扬北大荒精神几个问题的汇报》为题,首次将北大荒精神表述为:“艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献”。这份文件是目前流传的北大荒精神四句话十六个字的表述可考证的最原始出处。

1995年12月,黑龙江人民出版社出版《北大荒精神——几代拓荒者的真诚奉献》一书。这部书从历史的角度,对北大荒精神“艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献”四句话十六个字进行了系统阐述。同时,针对新的历史时期如何传承和弘扬北大荒精神也做了专门论述。

在开发建设北大荒过程中,王震将军题词的“艰苦奋斗,勇于开拓”,奠定了北大荒精神的基础。

20世纪90年代初,为进一步发掘和凝炼这一宝贵的精神资源,省及垦区领导集中了北大荒开发建设者们的认识和智慧,将北大荒精神的基本内涵概括为:“艰苦奋斗,勇于开拓,顾全大局,无私奉献”。

2000年8月22日至23日,江泽民总书记亲临垦区视察,在听完垦区代表的汇报发言后他充满感情地说:“北大荒,全国有名,恐怕也是世界有名。北大荒的变化,是三代人努力拓荒、艰苦奋斗的结果,北大荒精神是三代人半个世纪艰苦创业中凝聚创造出来的精神财富……”

70多年来,三代北大荒的优秀儿女,继承和发扬北大荒精神,用自己的青春、热血和生命,以对共和国的无限忠诚,在北大荒的土地上创造了一个又一个人间奇迹,谱写了一曲又一曲壮丽篇章,涌现了很多可歌可泣的感人事迹。

在新的历史时期,北大荒精神被赋予了新的时代内涵。艰苦奋斗,就是体现不等不靠,创造条件,追求卓越的自强不息精神;勇于开拓,就是立足自身优势,积极开发国内外两个市场、两种资源,不断自主创新,实现新跨越的豪迈气概;顾全大局,就是体现大局意识、整体观念,在保障和维护国家战略利益的过程中,实现垦区自身发展的宽广胸怀;无私奉献,就是不计较一时一事的得失,坚持诚信为本、合作包容,在互利共赢中实现长远发展的务实作风。并且明确提出了北大荒人的核心价值就是“诚信、务实、创新、卓越”这八个字。进一步丰富和发展了北大荒精神在新时期的深刻内涵,体现了北大荒精神与时俱进的特质。(待续)

文者其人

黄黎(1950年9月一),西安人,大学文化。历仼:黑龙江建设兵团二十团、三师钢铁厂、八五二农场:兵团战士、职工、矿工、司机、交通科监理员、副科长。1987年4月调总局交通局(运输处技术科、客货车管理科)副科长、科长、交通公安分局科长。1992年仼垦区公安局交警支队(车管科、交通科、法制科科长)、2000年任副支队长(主管车、驾、事故处理业务)。1997年八一农垦大学汽车运用与维修函授本科毕业。2004年9月获得研究员级高级工程师(正教授)职称。1999年,被八一农垦大学聘为汽车专业客座教授。北大荒作家协会会员。黑龙江省作家协会会员。以编委、主编身份,参与了中国驾驶员全书《黑龙江垦区卷》及《垦区公路及交通安全》等4本书的编写工作。有20多篇交通、交通事故论文发表在国家二级以上刊物上,其中一篇获华中地区科技三等奖。另有多篇文章,被省内、外报刊、杂志刊登,或转载多次。撰写垦区交通史部份章节,分别被农垦总局北大荒全书和垦区公安局志做为资料收存、刊登。先后编写《黄振荣传》一书,获第十届丁玲文学评比提名奖,并有多篇散文,刊登在黑龙江老年报、北大荒日报、北大荒文学、北大荒史志等杂志。并被多家网站转载。

编辑:岁月凝思