藏品说话:《人民日报》《解放军报》宣传铁道兵

原创报刊文摘梅梓祥2023-03-31 19:50发表于北京

1970年7月1日,成昆铁路建成通车。

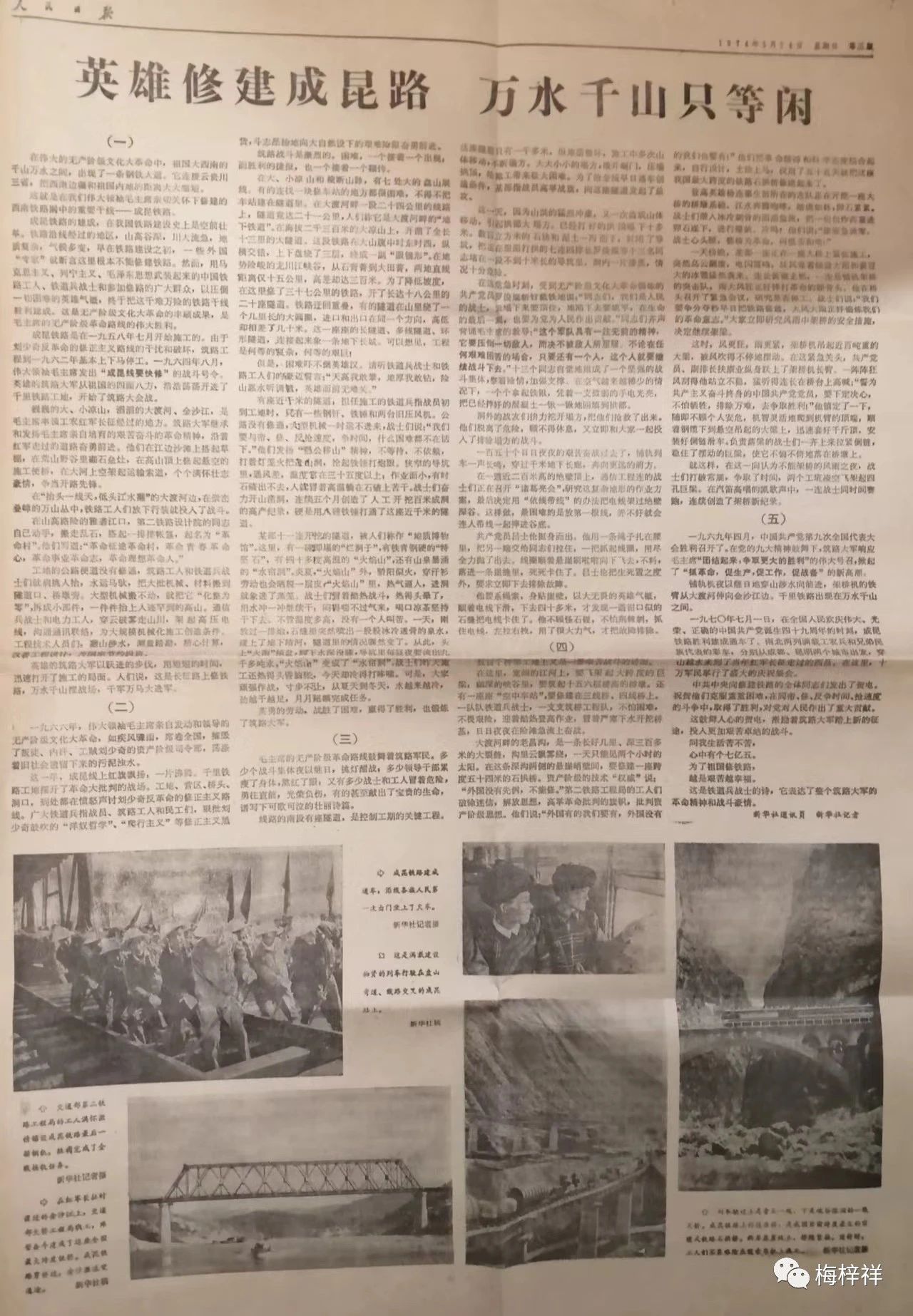

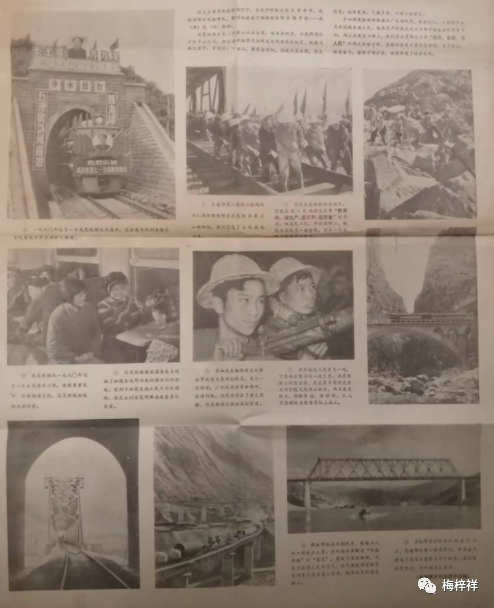

1974年3月22日,新华社发通稿:2000多字消息《成昆铁路胜利建成通车》,通讯近4000字《英雄修建成昆路 万水千山只等闲》,新闻照片20张。

1974年3月23日,《人民日报》头版头条转发新华社消息《成昆铁路胜利建成通车》、24日三版刊发通讯《英雄修建成昆路 万水千山只等闲》,同时配发5张照片。

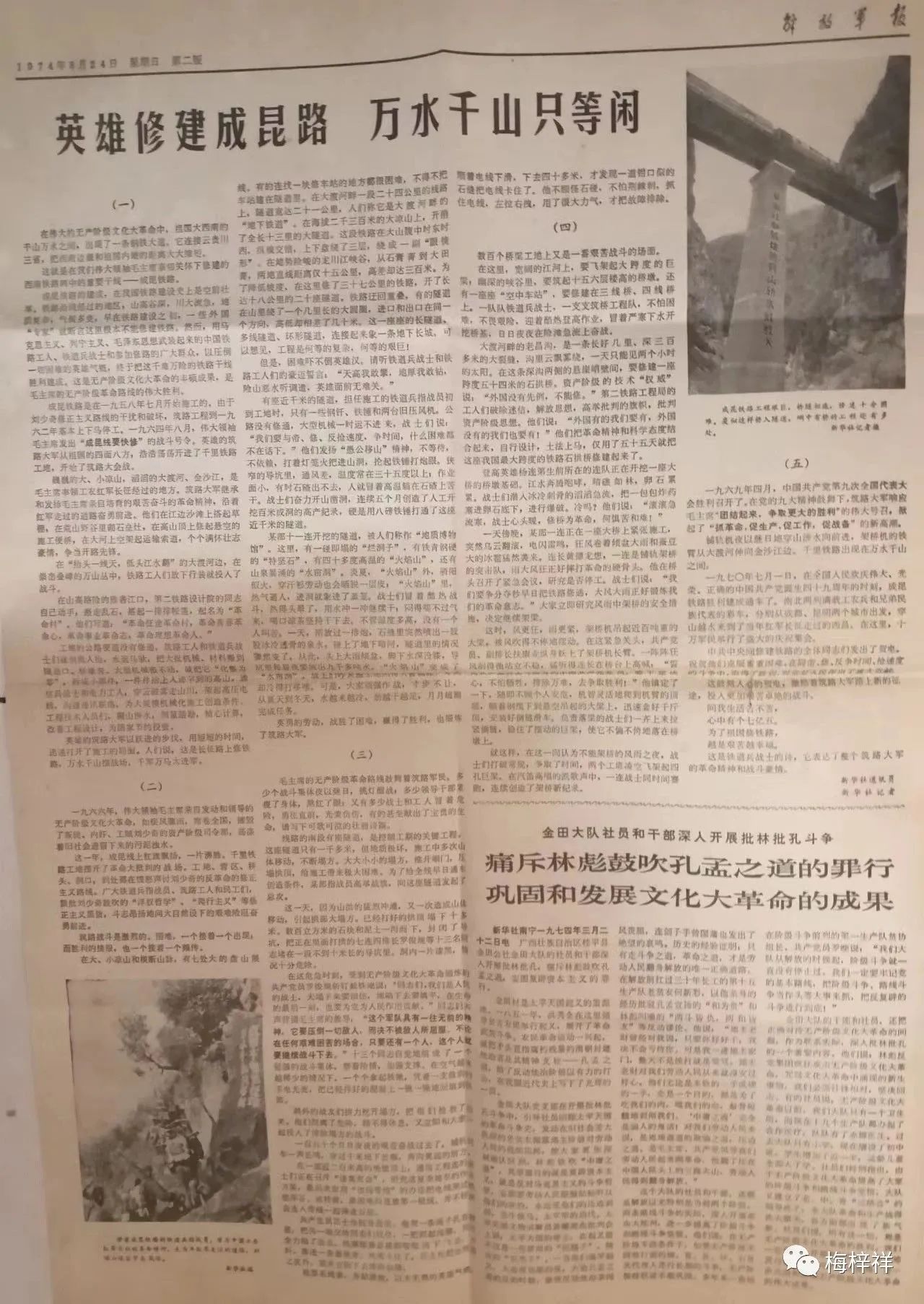

1974年3月24日,《解放军报》二版刊发通讯《英雄修建成昆路 万水千山只等闲》、四版刊发新华社通稿照片9张。

从中央到地方的报纸,也分别在23日之后,相继刊发新华社的通稿消息、通讯、新闻照片。

长篇通讯《英雄修建成昆路 万水千山只等闲》,全景式报道铁道兵指战员、广大铁路工人等筑路大军,胜利完成铁路建设史上的伟大工程——成昆铁路的英雄事迹。

英雄修建成昆路 万水千山只等闲

(一)

在70年代初,祖国大西南的千山万水之间,出现了一条钢铁大道。它连接云贵川三省,把西南边疆和祖国内地的距离大大缩短。

这就是在我们伟大领袖毛主席亲切关怀下修建的西南铁路网中的重要干线——成昆铁路。

成昆铁路的建成,在我国铁路建设史上是空前壮举。铁路沿线经过的地区,山高谷深,川大流急,地质复杂,气候多变。早在铁路建设之初,一些外国“专家”就断言这里根本不能修建铁路。然而,用马克思主义、列宁主义、毛泽东思想武装起来的中国铁路工人、铁道兵战士和参加修路的广大群众,以压倒一切困难的英雄气概,终于把这千难万险的铁路干线胜利建成。

成昆铁路是在1958年7月开始施工的。由于缩短基本建设战线,调整了一些计划项目,筑路工程到1962年基本下马停工。1964年3月,伟大领袖毛主席发出“成昆路要快修”的战斗号令,英雄的筑路大军从祖国的四面八方,浩浩荡荡开进了千里铁路工地,开始了筑路大会战。

巍巍的大、小凉山,滔滔的大渡河、金沙江,是毛主席率领工农红军长征经过的地方。筑路大军继承和发扬毛主席亲自培育的艰苦奋斗的革命精神,沿着红军走过的道路奋勇前进。他们在江边沙滩上搭起草棚,在荒山野谷里砌石垒灶,在高山顶上修起悬空的施工便桥,在大河上空架起运输索道,个个满怀壮志豪情,争当开路先锋。

在“抬头一线天,低头江水翻”的大渡河边,在崇峦叠嶂的万山丛中,铁路工人们放下了行装就投入了战斗。

在山高路险的雅砻江口,第二铁路设计院的同志自己动手,搬走乱石,搭起一排排帐篷,起名为“革命村”。他们写道:“革命征途革命村,革命青春革命心,革命事业革命志,革命理想革命人。”

工地的公路便道没有修通,筑路工人和铁道兵战士们就肩挑人抬,水运马驮,把大批机械、材料搬到隧道口、桥墩旁。大型机械搬不动,就把它“化整为零”,拆成小部件,一件件抬上人迹罕至的高山。通信兵战士和电力工人,穿云破雾走山川,架起高压电线,沟通通讯联络,为大规模机械化施工创造条件。工程技术人员们,翻山涉水,测量踏勘,精心计算,改善工程设计为国家节约投资。

英雄的筑路大军以跃进的步伐,用短短的时间,迅速打开了施工的局面。人们说,这是长征路上修铁路,万水千山摆战场,千军万马大进军。

(二)

筑路战斗是激烈的,困难一个接着一个出现,而胜利的捷报,也一个接着一个频传。

在大、小凉山和横断山脉,有7处大的盘山展线。有的连找一块修车站的地方都很困难,不得不把车站建在隧道里。在大渡河畔一段24公里的线路上,隧道竟达2l公里,人们称它是大渡河畔的“地下铁道”。在海拔2300米的大凉山上,开

凿了全长13里的大隧道。这段铁路在大山腹中时东时西,纵横交错,上下盘绕了3层,绕成一副“眼镜形”。在地势险峻的龙川江峡谷,从石膏菁到大田菁,两地直线距离仅15公里,高差却达300米。为了降低坡度,在这里修了37公里的铁路,开了长达18公里的20座隧道。铁路迂回重叠,有的隧道在山里绕了一个几里长的大圆圈,进口和出口在同一个方向,高低却相差了几十米。这一座座的长隧道、多线隧道、环形隧道,连接起来像一条地下长城。可以想见,工程是何等的复杂,何等的艰巨!

但是,困难吓不倒英雄汉。请听铁道兵战士和铁路工人们的豪迈誓言:“天高我敢攀,地厚我敢钻。险山恶水听调遣,英雄前面无难关!”

有座近千米的隧道,担任施工的铁道兵指战员初到工地时,只有一些钢钎、铁锤和两台旧压风机。公路没有修通,大型机械一时运不进来,战士们说:“我们要抢速度,争时间,什么困难都不在话下。”他们发扬“愚公移山”精神,不等待,不依赖,打着灯笼火把进山洞,抡起铁锤打炮眼。狭窄的导坑里通风差,温度常在35度以上,作业面小,有时石碴出不去,人就冒着高温躺在石碴车上苦干。战士们奋力开山凿洞,连续5个月创造了人工开挖百米成洞的高产纪录,硬是用八磅铁锤打通了这座近千米的隧道。

某部十一连开挖的隧道,被人们称作“地质博物馆”。这里有一碰即塌的“烂洞子”,有铁青钢硬的“特坚石”,有40多度高温的“火焰山”,还有山泉暴涌的“水帘洞”。炎夏,“火焰山”外,骄阳似火,穿汗衫劳动也会晒脱一层皮;“火

焰山”里,热气逼人,进洞就象进了蒸笼。战士们冒着酷热战斗,热得头晕了,用水冲一冲继续干;闷得喘不过气来,喝口凉茶坚持干下去,不管温度多高,没有一个人叫苦。一天,刚放过一排炮,石缝里突然喷出一股股冰冷透骨的泉水,碰上了地下暗河,隧道里的情况骤然变了。从此,头上“大雨”倾盆,脚下水深没膝,导坑里每昼夜要流出9000多吨水。“火焰山”变成了“水帘洞”,战士们昨天施工还热得头昏脑胀,今天却冷得打哆嗦。可是,大家顽强作战,寸步不让,从春天到冬天,水越来越冷,劲越干越足,月月超额完成任务。

毛主席的战略部署鼓舞着筑路军民,多少个战斗集体夜以继日,挑灯酣战;多少领导干部熬红了眼睛,累坏了身体;又有多少战士和工人冒着危险,勇往直前,光荣负伤,有的甚至献出了宝贵的生命,谱写下可歌可泣的壮丽诗篇。

线路的南段有座隧道,是控制工期的关键工程。这座隧道只有1000多米,但地质极坏,施工中多次山体移动,不断塌方。大大小小的塌方,推开峒门,压塌拱顶,给施工带来极大困难。为了给全线早日通车创造条件,某部指战员高举战旗,向这座隧道发起了总攻。

这一天,因为山洪的猛烈冲灌,又一次造成山体移动,引起拱部大塌方。已经打好的拱顶塌下10多米。数百立方米的石块和泥土一泻而下,封闭了导坑,把正在里面打拱的七连四排长罗俊规等13名同志堵在一段不到10米长的导坑里。在这危急时刻,受到革命军队培养和锻炼的共产党员罗俊规斩钉截铁地说:“同志们,我们是人民的战士,天塌下来要顶住,地陷下去要填平,在生命的最后一刻,也要为党为人民作出贡献。”13个同志自觉地组成了一个坚强的战斗集体。他们察看险情,加强支撑。在空气越来越稀少的情况下,一个个拿起铁锹,凭着一支微弱的手电光亮,把已经拌好的混凝土一锹一锹地填回到拱部。洞外的战友们拼力挖开塌方,把他们抢救了出来。他们脱离了危险,顾不得休息,又立即和大家一起投入了排除塌方的战斗。

艰苦的劳动战胜了困难,赢得了胜利,也锻炼了筑路大军。

(三)

数百个桥梁工地上又是一番艰苦战斗的场面。

在这里,宽阔的江河上,要飞架起大跨度的巨梁;幽深的峡谷里,要筑起十五六层楼高的桥墩。还有一座座“空中车站”,要修建在三桥、四桥上。一队队铁道兵战士,一支支筑路工程队,不怕困难,不畏艰险,迎着酷热登高作业,冒着严寒下水开挖桥基,日日夜夜在险滩激流上奋战。

大渡河畔的老昌沟,是一条长好几里、深300多米的大裂缝,沟里云雾缭绕,一天只能见到两个小时的太阳。在这条深沟两侧的悬崖峭壁间,要修建一座跨度54米的石拱桥。有人说:“外国人没有先例,不能修。”第二铁路局工程局的工人们 破除迷信,解放思想。他们说:“国外有的我们要有,国外没有的我们也要有!”

他们把革命精神和科学态度结合起来,自行设计,土法上马,仅用了55天就把这座我国最大跨度的铁路石拱桥修建起来了。

登高英雄杨连第生前所在的连队,正在开挖一座大桥墩基础。江水奔腾咆哮,暗礁如林,卵石累累。战士们潜入冰冷刺骨的滔滔激流,把一包包炸药塞进卵石下进行爆破。冷吗?他们说:“滔滔激流寒,战士心头暖,修桥为革命,何

惧苦和难!”

一天傍晚,某部一连正在大桥上紧张施工,突然乌云翻滚,电闪雷鸣,狂风卷着倾盆大雨和蚕豆大的冰雹猛然袭来。连长黄德龙立即在桥头召开紧急会议,研究风雨中架桥的安全措施,决定继续架梁。

这时,风更狂,雨更紧,架桥机吊起近百吨重的大梁,被风吹得不停地摆动。

在这紧急关头,共产党员、副排长扶康业纵身跃上架桥机长臂,一阵阵狂风刮得他站立不稳,他镇定了一下,随即不顾个人安危,机智灵活地爬到机臂的顶端,顺着钢缆下到悬空吊起的大梁上,迅速套好千斤顶,安装好倒链滑车。负责落梁的战士们一齐上来拉紧倒链,稳住了摆动的巨梁,使它不偏不倚地落在桥墩上。

就这样,在这一向认为不能架桥的风雨之夜,战士们打破常规,争取了时间,两个工班凌空飞架起四孔巨梁。在汽笛高唱的凯歌声中,一连战士同时间赛跑,连续创造了架桥新纪录。

铺轨机夜以继日地穿山越水向前进,架桥机的铁臂从大渡河伸向金沙江边。千里铁路出现在万水千山之间。

1970年7月1日,在全国人民欢庆伟大、光荣、正确的中国共产党诞生四十九周年的时刻,成昆铁路胜利建成通车了。南北两列满载工农兵和兄弟民族代表的彩车,分别从成都、昆明两个城市出发,穿山越水来到了当年红军长征走过的西昌。

在这里,10万军民举行了盛大的庆祝集会。

中共中央向修建铁路的全体同志们发出了贺电。祝贺他们克服重重困难,取得了胜利,对党对人民作出了重大贡献。

这鼓舞人心的贺电,激励着筑路大军踏上新的征途,投入更加艰苦卓绝的战斗。

问我生活苦不苦。

心中有个七亿五。

为了祖国修铁路,

越是艰苦越幸福。

这是铁道兵战士的诗,它表达了整个筑路大军的革命精神和战斗豪情。

(原载1974年3月24日《人民日报》、《解放军报》等三版头条)

1974年3月24日《解放军报》:

编辑:岁月凝思