月亮,在白莲花般的云朵里穿行,

晚风吹来一阵阵快乐的歌声,

我们坐在高高的谷堆旁边,

听妈妈讲那过去的事情……

听这悠悠动听的儿歌,一下子就把我带向那遥远,遥远的年代……

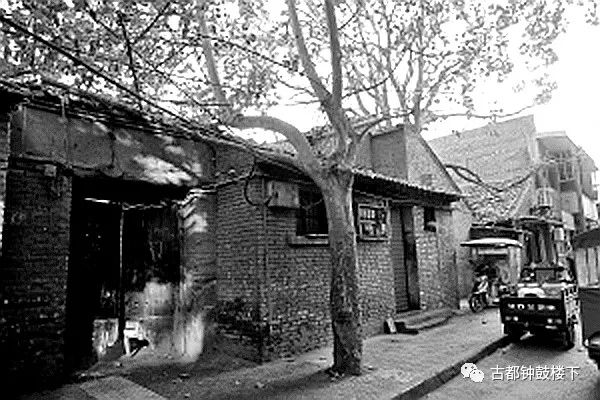

仿佛看到了古城小巷那弯弯曲曲的通幽小路;还有那棵近千年的古槐树,它像大蓬伞般滴福荫着树下玩耍的娃娃,这镜头呵,越推越近了,那模糊的图像越来越清晰~,清晰滴映入我的眼帘;

又深深的沁入我的心田……

我是个“五零后”,生在古城小巷——桃胡巷。

小时侯的我,对什么滴什么,都很稀奇。

妈妈呀,这风从哪刮的?

爷爷呀,这雨从哪下滴?

小脑袋里装满了“十万个为什么”?

那时候,没有电视,也没有电灯,家家户户都用的是带玻璃罩的煤油灯。

快板王刘文龙曾说过一段陝西快板,生动的描述那个年代;

额家墙上有块板,

板上放了个油灯碗,

油灯碗,

不大点,

又有油来又有捻,

我奶奶灯下缝棉祆,

不知道指头被针戳了多少眼,

我在灯下来看书,

看了个九百九十九度的近视眼……

小快板幽默风趣的道出了上世纪五十年代初,普通人家的平民生活。

古城小巷里虽然没有电灯,但,富于创造力的人们却创造出令人膛目结舌的乐趣来;俺后院子的刘妈妈是个剪纸的高手,她剪了个带草帽农民正在筛簸箕,左右两边各放了个藤筐,贴在窗棱白纸上,我歪头问她:刘妈,这是啥呀?

她笑而不答,挺神密的说:到晚上你就晓得了。

夜深了,弯弯的月亮挂在树稍上了……

胖胖的刘妈在大杂院呼唤起来了:他大婶,喔她二姨,快领娃娃们“看电影”了。

后院窗户前围起了一堆人,我首当其冲的坐在最前面,刘妈妈点亮了有玻璃罩滴煤油灯,把灯捻捻到最大处,那火苗红里透着紫,把刘妈妈慈祥的脸庞映得是通红发亮,她闪进了内屋,在贴小人人的窗户前驻住了脚;哇!奇迹出现了,在刘妈妈手握着煤油灯,上下左右晃动下,小纸人活了,一会儿上下筛簸箕,一会儿又左右往筐里倒麦粒,真跟“看电影”一样一样么。

把我看傻了,也看楞了,小脑袋里又多了个“十万个为什么”里大大滴“?”(问号)……

一九六四年那个春天,为活跃小巷儿童生活,市政府相继在各个里弄小巷建立了儿童活动站,意寓要和美帝那个反动透顶杜勒斯争夺红色下一代,毛主席说:要从娃娃做起,学校,街道,小巷,共同扎起一道严严实实防演变防渗透的钢铁防线。

俺那小巷儿童活动站滴老师姓谢,胖乎乎滴,一天到晚都眯着眼缝笑,寺庙里要是有女菩萨,那她就是笑弥佛了。

听居委会惠主任讲:谢老师来头不小,是千古功臣扬虎城

将军的小姨子,可她就是不显山不显水,做人低调的很。

儿童活动站设在郭签士巷32号,三间上房足有八十多平米,边墙上贴滴是抱和平鸽的少先队员,正中央是毛主席的画像,一排排的新桌子,一溜溜的新座椅,玻璃柜子放满了象棋,军棋,跳棋,架上摆滿了小人书,院里头用水泥砌成的乒乓球台,两个红领巾正在挥舞着红双喜的球拍打的不可开交……

政府为儿童活动站投入了巨资,真真做到了“从儿童抓起”的諾言。

谢老师是个挺能摆活的能人,组织了儿童故事队,儿童舞蹈队,我和小妹都参加进来了。

故事队参加区上的比赛,俺后巷子富贵人家的女子穆小燕绘声绘色讲起红岩里的江姐,我也唯妙唯肖滴讲起烈火金钢里的“肖飞取药”。

最后俺两个双双获得了区比赛的大奖,高兴的谢老师连眼睛都笑没了……

小妹玲玲更是了得,跳起了“越南有个小姑娘”的舞蹈,小花裙在舞台上旋转的像一朵盛开滴鲜花,让刚成立的西安电视台导演一下子就看中了这个节目,上了屏幕了。

这一下子可了不得了,从那之后,桃胡巷出来的娃娃走路都把小脑袋仰滴高高的,喔眼睛都顶上天了……

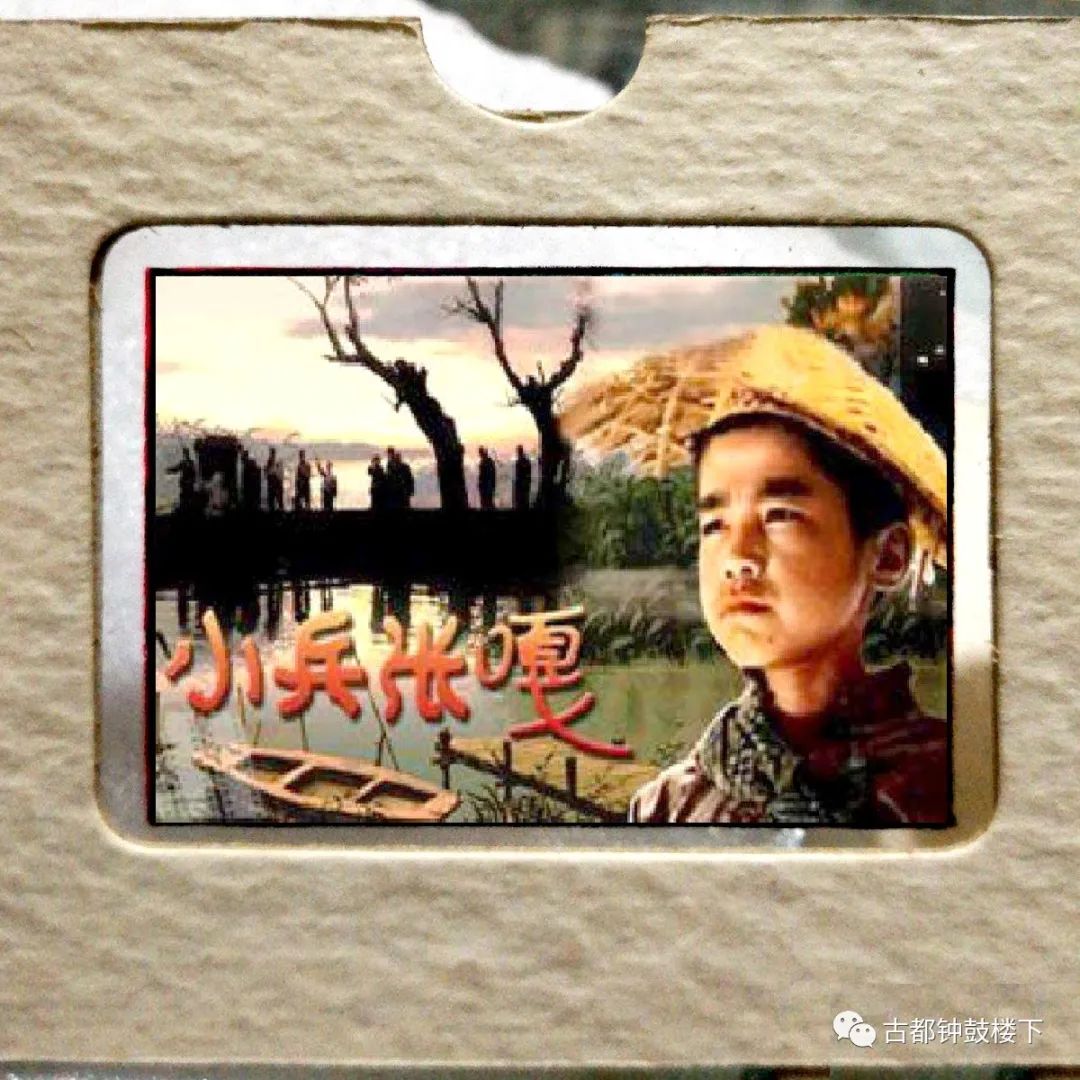

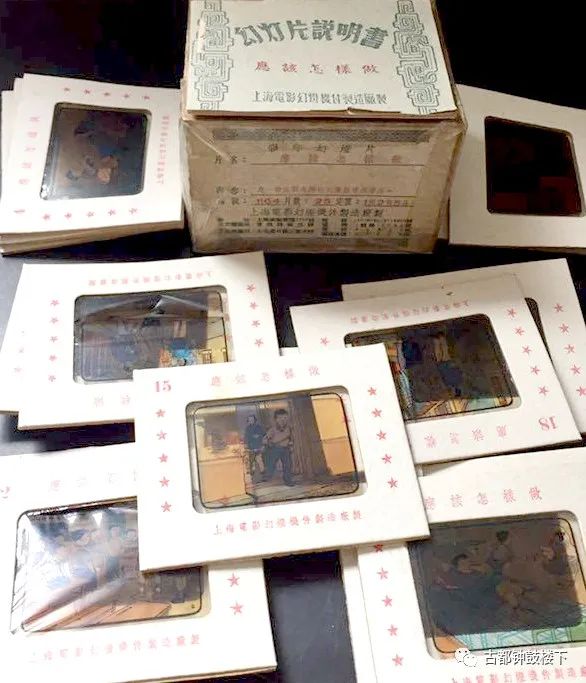

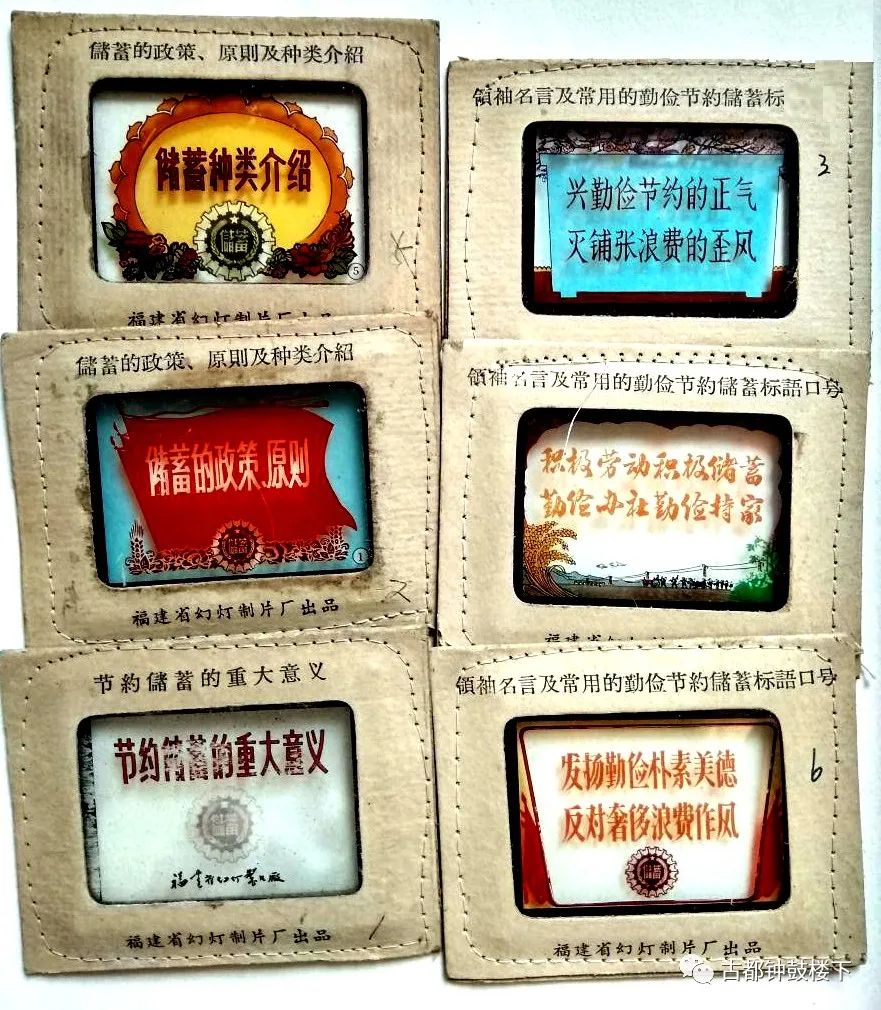

儿童活动站得到了表彰,谢老师抱回一台幻灯机和一叠幻灯片,有双枪老太婆,小兵张嘎等节目……

小巷沸腾了,连摆娃娃书摊的唐大爷也凑过来看热闹,拍了拍新崭崭的幻灯机,很不自信似的摇摇头说:这玩艺儿还能比我的小人书好看么?

谢老师很信任的拍拍我的小肩膀说:这放幻灯的事就交给你了,你和李定宪俩琢磨琢磨这幻灯咋放?

李定宪是前巷子南头的娃,比我低一级,可人家臂膀上挂着三条红杠杠呢。

能写能画,在小巷里算是个“名人”,俺那谢老师呵,可真会挑选人么。

说干就干,我俩把幻灯机使用说明看了又看,把个机器拨弄过来,又拨弄过去,直至全弄明白了,这才分了分工,我讲过故事,当仁不让就成了讲解员,而李定宪他只能当放映员了。

居委会拓主任帮我们找好了放映场地,郭签士巷七号有一个能容纳八,九十人的大院子,是个理想放映场地,正好我发小,女同学丁秀玲家就在这住,家里有电灯,电源问题也就解决了,这可真是万事皆齐备,准备星期六的晚上开张大吉了……

夏日的傍晚,天黒的迟,西边红红滴晚霞还没褪尽,大院里已是人声嘈杂了;

前巷子(称:郭签士巷),后巷子(称:桃胡巷)的娃娃都来了,男娃娃席地一坐,女娃娃给小板櫈上铺了块花手帕,跟着看热闹的唐大爷嘴上叼了个旱烟袋,王大妈,大婶头上还顶了个花帕帕……

中国的老百姓就是爱凑堆堆,那里热闹那里去么。

天黑了下来,青石板的上空繁星在眨着眼睛,月牙像条小船,在白莲花般云朵里穿行……

幻灯机射出一道剌眼的光柱,映在雪白雪白的墙面上,幻灯映出开始了……

小喇叭里传来稚声稚嫩的童音,一张张精美的画片在“咔咔”换片声中闪过~

闪过……

啊!陶醉了,

我远逝在梦中的古城小巷……

编者按

作者以自己生活过的回坊历史街区的小巷为历史背景,详实记录了童年、少年直到18岁的成长过程、亲身经历古都的历史事件,以及小巷、回坊学校的人和事,还有作者的深切感受和生活体会。借喻“远逝、古城小巷”,含蓄地表达作者长大了,离开了那里,但那里——古城小巷的记忆却永远在脑海萦绕。这是一部生活纪实文学,读后很容易产生共鸣,也许因为有了相似的经历或者感受,读者中恐怕有同感的不少吧。

作者简介:

曹建成,汉族,1952.12.28生,籍贯,河北武清人氐, 生在西安,长在西安,原住莲湖区光明巷32号,后搬迁桃胡巷6号,先后在许士庙街小学,庙后街小学上学,68年上西安市二十五中,70年8月初中毕业奔赴三线参加铁路建设,72年12月参加铁道兵,曾在团、师宣传队文艺创作组任创作员,作品曾在解放军报, 青海文艺,陕西文艺发表,77年复员在土门工人文化宫任放映员,副主任,主任。95年调小寨工人文化宫任主任兼书记。省党校党政管理系毕业,曾任西部文化宫协会会长,陝西省演出协会会员,中国电影放映协会理事。陝西十大文化宫杰出主任。现退休,赋闲在家。

编辑:岁月凝思