铁道兵文苑

《看小视频,读〈风雨人生〉,写父女情深》

" 携小女游黄州赤壁"一文,是《风雨人生》书中亲情回忆精彩章节。既是一篇写景叙事吟诗阅人的精彩游记,又是一篇文学、史学和美学价值很高的散文,还是表现他们父女情深和知识宽广,以及文化文学底蕴深厚的佐证。读后让人增知识,长学问,懂历史,爱诗文。

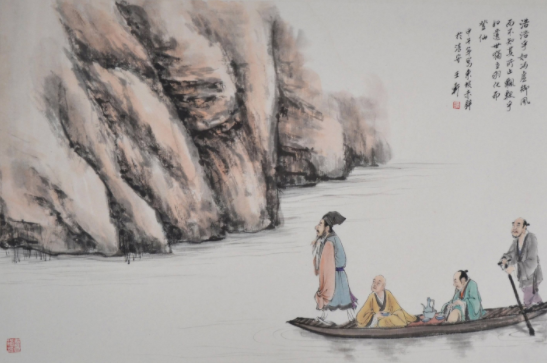

苏东坡与古代其他文人最大区别,是他政治上曾一度辉煌,做过八大州的“一把手”,相当于现在地级市市长,后为朝庭重臣,部长级官员,吏部尚书等职,只差做宰相了。但败给了政坛对手王安石,因所谓“谤讪朝廷”的“乌台诗案”,死里逃生,发配黄州,当了个“不得签书公事”、初无俸薪、继无住处的团练副使。苏轼被贬黄州四年多时间,把人生的灰暗期变成了文学创作的高峰期。他一生写了3458首诗,其中在黄州就写下214首诗、37首词、2篇赋、27篇文章、250封长信和91篇小品。他的《前赤壁赋》和《后赤壁赋》,“二赋一词”,无论词牌水准,还是苏轼翰墨手迹均达到登峰造极。

向氏父女俩边游边讨论:黄州赤壁是否“曹孟德而困于周郎"的鏖兵赤壁?苏轼为什么能够把人生旅途的灰暗期变成文学创作的高峰期?究竟是山水孕育了文章还是文章彰显了山水?他们带着诸如此类的疑问,在游览探讨中寻求答案。走进黄州赤壁公园大门,父女俩就开始了“一问一答”竞赛。小女爱打破砂锅问到底,父亲泛阅史书,有备而来。父亲侃侃而谈,首先解释:什么是文赤壁?什么是武赤壁?黄州赤壁位于古城黄州西南边,古时,因其断岸临江,崖石赭赤,屹立如壁,形状似鼻,故称赤鼻矶。清康熙末年始更名为“东坡赤壁”,也叫文赤壁。东坡赤壁的亭台楼阁,无一不与苏轼和他的“二赋一词"有关,现存的主要建筑物有:二堂、三楼、二阁、一像、一峰、一斋、九亭等。最值得一游的当数二赋堂、碑阁和栖霞楼。父女二人毫不费力登上栖霞楼,远眺长江,长江如银带一样,横卧远方。父女心中默念东坡诗词,思考讨论眼前景象。当女儿疑惑景致与词不相匹配时,父亲想起清代官员一副对联:"问此间酾酒然乎,便虎豹虬龙,都是文章幻境;有当日泛舟游者,这江山风月,竞成宇宙奇观。”小女旅游专业博士生,兼修会计学,并在中国国际旅行社实习半年,不仅通过联理解了父亲释惑之意,而且仗着自己懂得人文地理知识,对父发起高论来:"三国鏖兵本来在蒲圻赤壁,就因为苏轼在黄州写了“二赋一词”,后人又不敢拂老先生的面子,便干脆把湖北咸宁蒲圻赤壁称作“武赤壁”,而把黄州赤壁称作“文赤壁”。这样解释,其实父亲早知道,然而还是表示赞同。并又讲述了所谓“五个赤壁"之传说。 我以前曾去参观过蒲圻的武赤壁和黄州的文赤壁。开始对两个赤壁也模糊不清,到此一游后才幌然大悟。我们都知晓三国火烧赤壁的故事,其实曹操败走华容道(就在我们潜江市龙湾境),再经监利到洪湖,过长江就是咸宁的蒲圻市,武赤璧倚靠长江,存有三国古战场遗址和周瑜雕像,所以,我也认为那里才是:“曹孟德之困于周郎"和诸葛亮使用连环计“火烧连营"的地方。

我以前曾去参观过蒲圻的武赤壁和黄州的文赤壁。开始对两个赤壁也模糊不清,到此一游后才幌然大悟。我们都知晓三国火烧赤壁的故事,其实曹操败走华容道(就在我们潜江市龙湾境),再经监利到洪湖,过长江就是咸宁的蒲圻市,武赤璧倚靠长江,存有三国古战场遗址和周瑜雕像,所以,我也认为那里才是:“曹孟德之困于周郎"和诸葛亮使用连环计“火烧连营"的地方。

关于苏轼为什么能够把人生旅途的灰暗期变成文学创作的高峰期?父女俩都是文化人,父亲当兵前是高中生,学霸型人物。入伍不久调师政治部,铁九师有名的笔杆子。女儿是华中理工大学博士生,现代知识分子。父女俩都酷爱学习,博览群书,各方面知识丰富,文学功底深厚,诗词歌赋、琴棋书画无所不能。所以,在讨论第二个问题时,更是恰中下怀,轻车熟路,不谋而合。女儿知道爸爸爱好写作和书法。便买了个精致的线装《景书园帖》,送给爸爸。当他们捧着拓本踱出碑阁,步入"二赋堂",面对木壁正面的《前赤壁赋》,小女眼睛一亮,用手指着木璧又开始发话:"爸爸,您看这几句:"白露横江,光水接天,纵一苇之所如,凌万倾之茫然,浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止,飘飘乎如遗世而独立,羽化而登仙。”还有下面几句:“驾一时之扁舟,举匏樽以相属,寄蚍蜉于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷,挟飞仙以遨游,抱明月而长终,知不可乎骤得,托遗想于悲风。"小女深谙词赋,大有长进,令父亲刮目相看。父亲于是放下架子,以平等温和的口气,对女儿讲述了一连串古代文人,不得意时所写诗、书、文等。特别是谈到苏东坡时,父亲说,虽然他贫病交加,却从未潦倒崩溃。尽管他已经深深感到:"平生文字为吾累”"我被聪明误一生",但是他的思维没有一天停止过运转,笔墨没有一天停止过写作。父亲这番话不仅对刚踏入社会的女儿,是一种教导和激励;而且对于我们读者来说,也有启迪和鼓舞作用。学习东坡先生,处逆境而不衰,持笔耕以不缀。不正是我们这些所谓"文人墨客”所需要的精神吗?

当父亲问到第三个问题:到底是山水孕育了文章呢,还是文章彰显了山水呢?小女眨了眨眼睛,非常自信地说:"我以为二者皆而有之。苏轼不到黄州,“二赋一词”不会凭空而出;黄州没有苏轼,东坡赤壁不会名扬九洲。借物喻人,父女俩又兴高采烈探讨了黄州自古以来的名人名士。得出了"山青水秀出才子,人杰地灵出王侯"的结论。父女俩交谈甚欢,喜笑颜开,一路游,一路看,一路念,一路谈。遇到好的人文景观,便拍下瞬间,留作永久纪念。

我读完文章最后一段话:"当我们一身轻松地出得东坡赤壁,夕阳已经挂在江面,那火焰般的晚霞烧红了江水,烧红了栖霞楼,烧红了整个东坡赤壁。"可以说是让我感同身受、如临其境;多么温馨浪漫的结束语,令人陶醉、意犹未尽。

编辑:乐在其中