这是五年前给我印象最深刻的古寨!

详见:临沣寨-河南郏县、

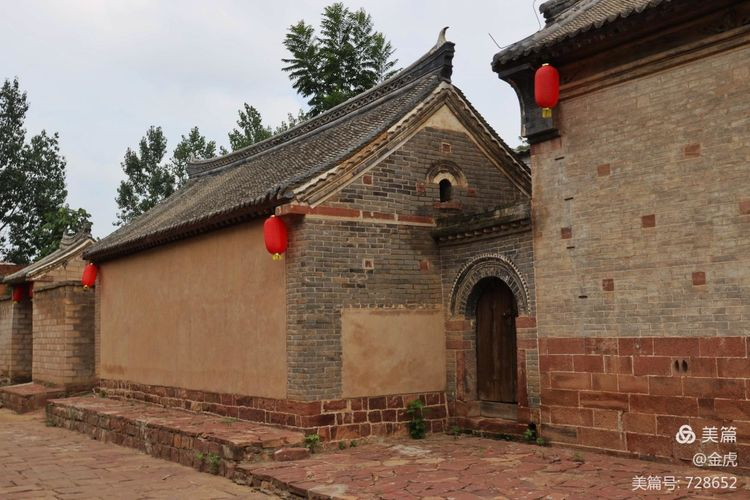

位于河南省平顶山郏县堂街镇境内的临沣寨原名水田村,有“中原第一红石古寨”之称。据《水经注·河水》记载:“柏水经城(宝丰)北复南,丰溪自香山东北流入郏境,至水田村。一由村南而北,一由村北而东,环村一周,复东北至石桥入汝”,因村在二水之间,故称“水田村”。

俯瞰河流环绕的古寨!

朱氏三兄弟发迹后以乐善好施、行侠仗义而为外人尊崇,但对自己拥有的巨额财富非常担心。清咸丰末年(1861年),面对纷繁乱世,朱氏三兄弟商议扒掉土寨,建石寨。寨墙为外石内土结构,外墙60厘米长的石头全部取自紫云山的红色花岗岩,内墙则就地取材,全部是挖自护寨河的土。为使寨墙坚固,红石条每一顺石隔一把石,中间空当用3~4块红石条顺着填满,再取土屯住夯实。寨墙内为朱洼村,占地面积7万平方米。据说当年给寨墙放线时为求得公正,由一朱姓老人用黑布蒙住双眼,手提装满白灰面的篮子放线,于是就“走”出了人们今天看到的弯弯曲曲的寨墙。

临沣寨又名红石寨、朱洼寨,它有雄伟的红石寨城墙、潺潺的护寨河以及保存完好的古宅,是全国罕见的保存完好的古寨,国家文物局公布的第二批中国历史文化名村。

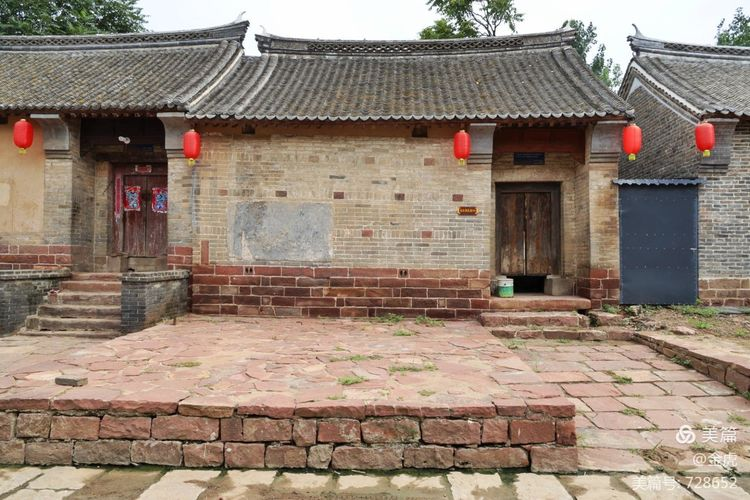

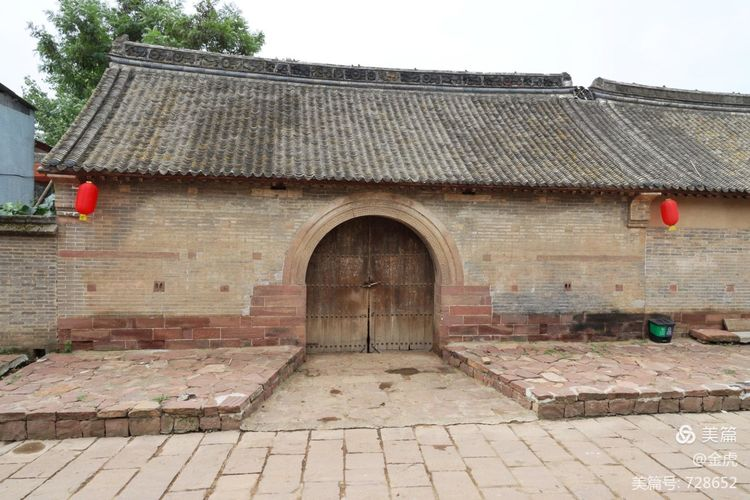

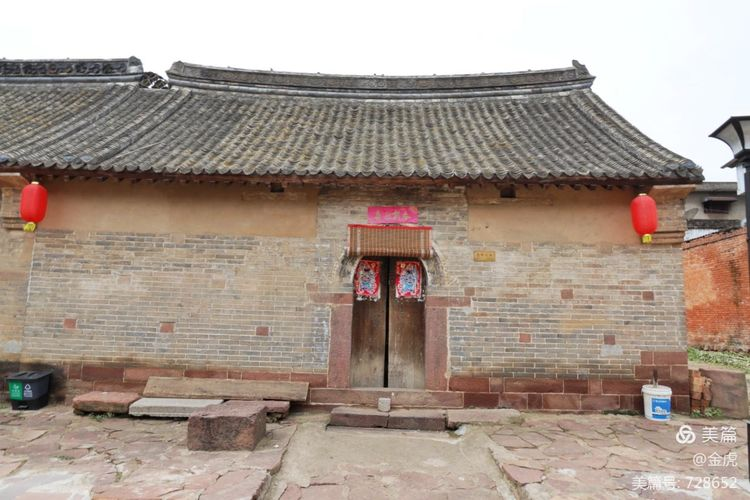

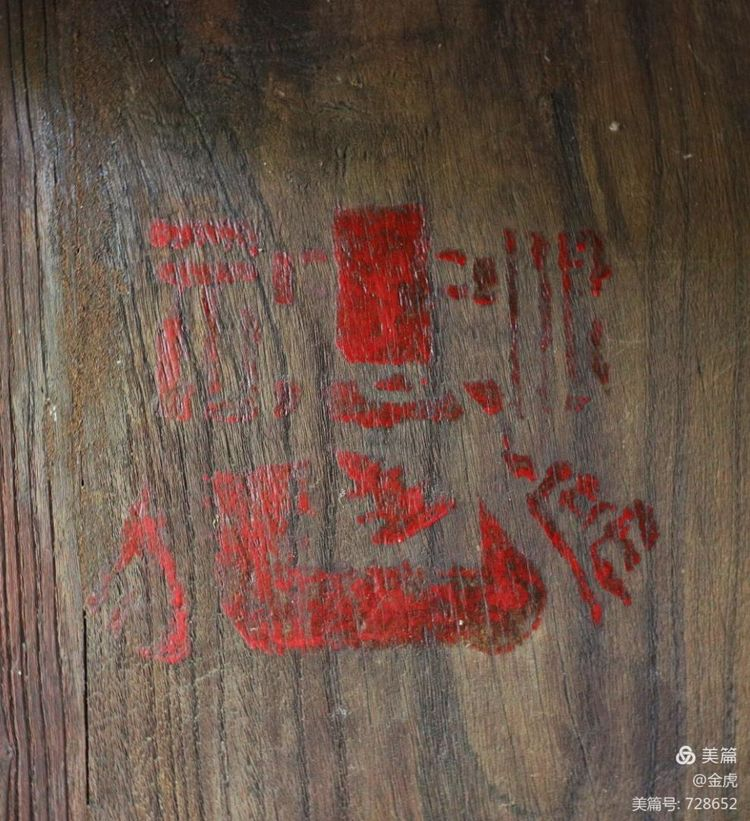

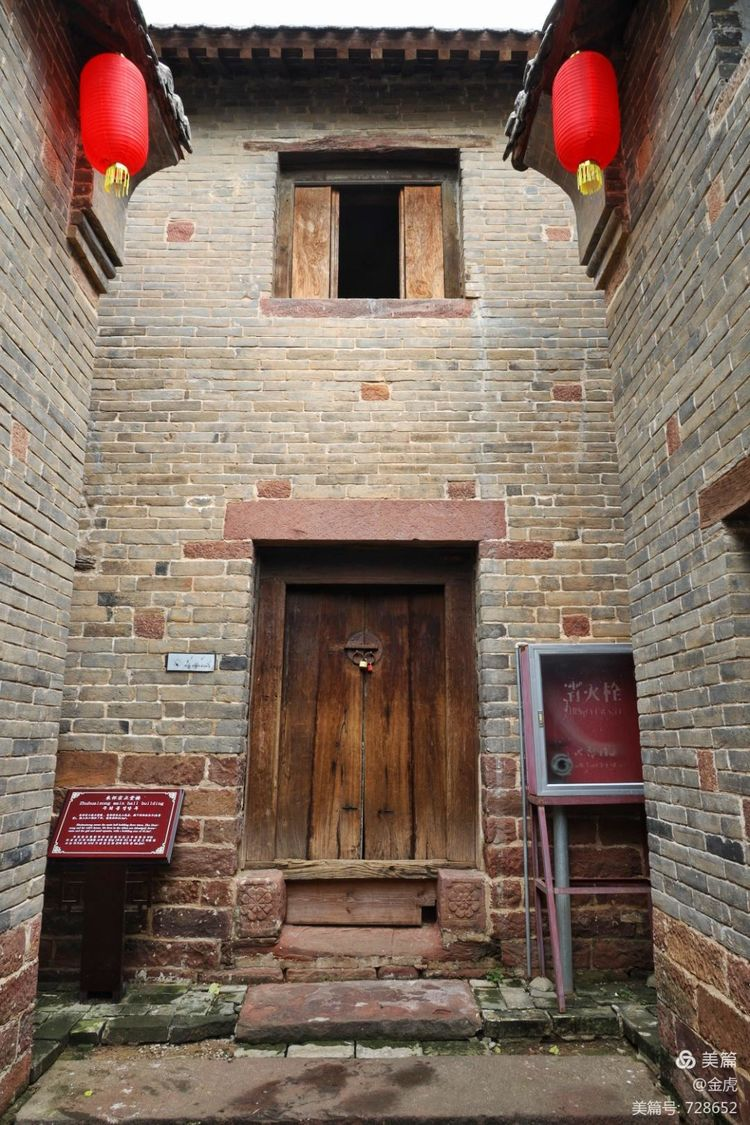

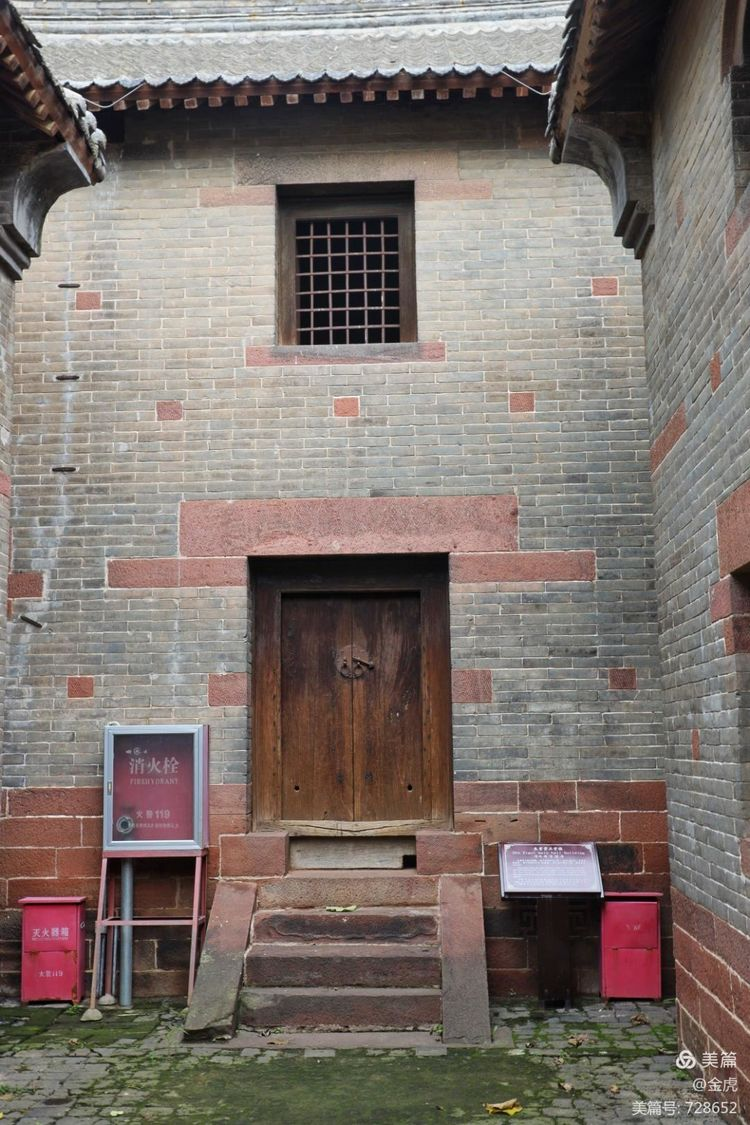

临沣寨的特点是它的红色石头,在红石城墙的衬托下,整个建筑别具一格,充满了艺术美,临沣寨建筑精妙奇特,它的三道门都是按照中国古代的八卦方向建造的,对风水有着深刻的考虑,宅门顶上的“临沣”可以代表它的入口,包裹在大门上方锈迹斑斑的铁皮表明了它的悠久历史,虽然经历了几百年,但重建的老房子上的文字依稀可见。

140多年前即清同治元年(公元1862年)3月,因村中朱氏家族兴旺发达,围村建寨,故称朱洼寨。该寨呈不规则椭圆形,为纯一色红石筑砌而成。内土外石结构,寨高7米,寨顶宽2—5米不等,寨墙全长1100米,上砌墙跺800个,炮楼5座。寨西门门洞高3.2米,宽2.7米,门楼高5米,称“临沣”门,取临“沣溪”之意,临沣寨因此而得名(1985年更名);东门前是利溥渠,故称“溥滨”门;东西两门各装有两扇10厘米厚的榆木镶裹铁皮的大门,西门上面“同治元年”、“岁在壬戍”字样清晰可见;南门“来曛”门,取自《诗经》“曛风南来”之意。

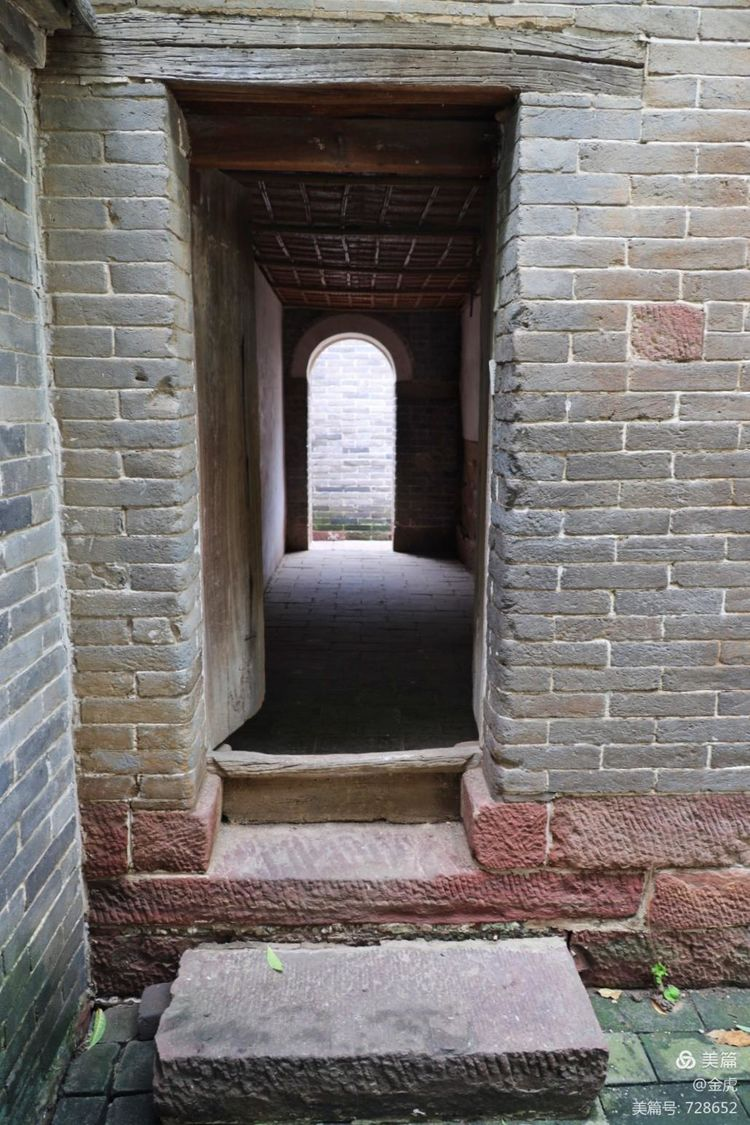

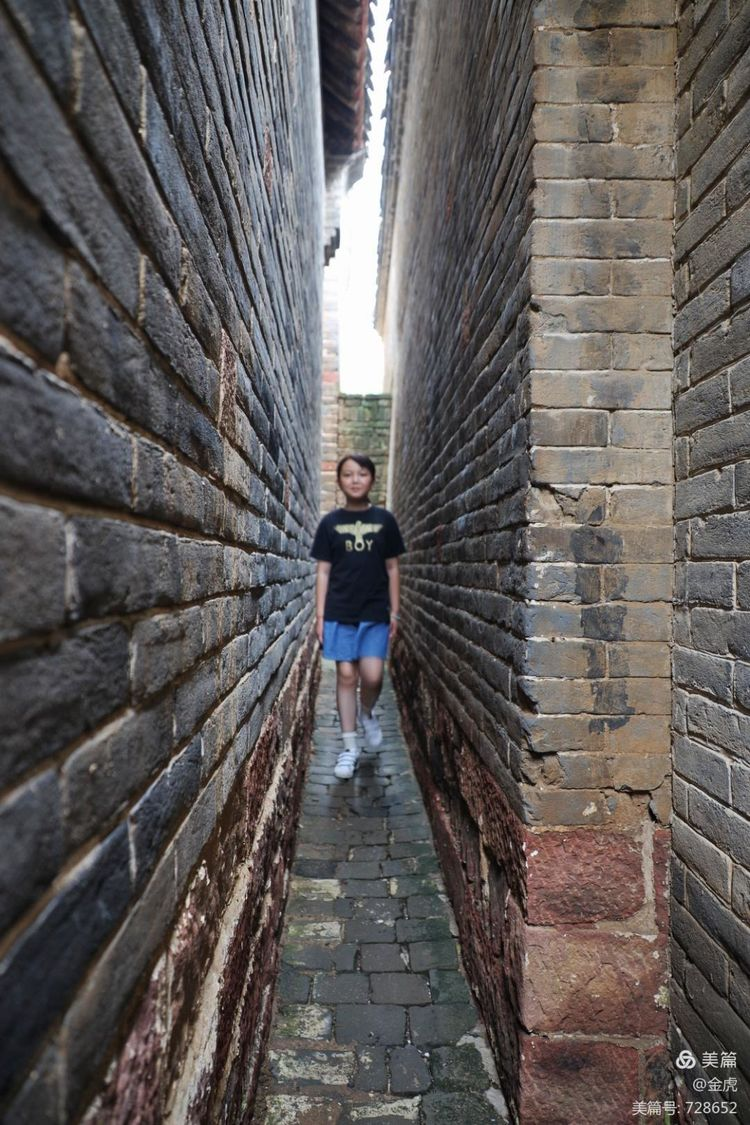

一般的古城寨为方形,四个城门,这座古寨却呈椭圆形,有三个规格、高低、大小完全一样的城门,分别叫做“溥滨”门、“临沣”门和“来曛”门。城门所对着的东、西、北均不是正方向,不知情者进来后,根本辨不出东南西北,无论看到哪个城门都认为是自己进来的那个门。村里道路全部为弯道,与城门成120度夹角,外人在外面根本看不到寨里的街道,这样就避免了敌人的偷窥。寨门上设有灭火水槽用以消防。寨门外的两边各有两道石槽,汛期发洪水时,用木闸板插入,里边用沙袋填实,用以防洪。

寨内两条东西主街与两条南北大街呈“井”字形交错,房舍多为砖木脊坡式瓦房,规模宏大、风格独特,建于清道光二十九年(公元1849年)四月的“汝河南岸三镇府”之首的朱镇府古建筑群落;有重修于清咸丰二年(公元1852年)的关帝庙一座,古四合院多处,有清一色红石筑砌而成的三间明代民居。

2008年10月和2009年10月,中央电视台《走遍中国》栏目和《百科探秘》栏目,曾先后来到这里拍摄过有关临沣寨的纪录片和专题片,电视电影《摊牌》、《作局》、《挂帅》等一些影视拍摄剧组还把这里作为了拍摄影片的场景首选地。为了进一步加快旅游产业的发展,2009年以来,郏县县政府和堂街镇政府先后筹措资金500万元,按照规划,分期分批对临沣寨进行了保护性的开发建设,修复了600米的外寨墙、安置搬迁了41户宅院住户,拆除了44间不规范建筑,维修恢复古建筑92间,疏浚了护城河1500米,修复了主要宅院中的地平、古砖,栽种了各种花木等。

朱氏家族院落俯瞰

除了红石城墙,临沣寨最为人津津乐道的还是它“遇水不淹”的传奇。临沣寨处于地势低洼的两河交界处,每到夏季将起大雨,附近极易被洪水所淹,但无论外面水有多高,临沣寨内却总是安然无恙,让人惊叹万分。

新中国成立后,各地开始拆除古寨墙,其中郏县拆除100多座古寨墙,唯有临沣寨幸存下来。

原因是:

临沣寨处两河交界处,地势低洼,极易发生洪涝灾害,当年就在准备拆除临沣寨古寨墙时,洪水围困寨墙数米高而寨内安然无恙,出于防汛需要,临沣寨古寨墙保存了下来,临沣寨古寨才因此成为全国罕见的保存完好的村级古寨墙。

特别是据此百里的郑州七天前刚经历了720水灾,这里充满了神奇,下面由专家带您再次领略这里的奥秘

以点带面透过现象看本质!

隐藏着一段大清王朝的秘密

明万历年间,山西洪桐县有户朱姓人家(据说是明朝皇室之后)逃荒至此。朱姓人家是篾匠,看到这里出产优质芦苇,就组织家人编织芦席等编制品去卖。在织席的同时,朱家也为这里的大户张家打长工。靠着聪明和勤奋,朱家竟然让乾坤倒转,到后来张家子孙沦落为朱家仆人,地名也由原来的“张家埂”改名为“朱洼寨”。

朱氏家族发展到这朱紫峰一代时,事业达到了顶峰。朱紫锋目光深远,曾向朝廷募捐800万两白银以缓解清政府因战争赔款造成的财政危机,他的雪中送炭让正内外交困的道光皇帝龙颜大悦,对他相见恨晚。道光皇帝欠着人情,加上赏识朱紫锋的忠心,于是一路提拔,最终赏赐他中原第一大肥缺----河南省监生议叙盐运司知事。

朱家大权在手,兄弟三人(朱紫峰、朱紫贵、朱镇南)均从事盐业经营,垄断河南盐业专卖长达30年,全河南消费的盐都要到临沣寨去领, 寨子外面的护城河连着长江,曾有580条运盐船在护城河上排起长龙的景象,百舸千帆好不壮观!朱家的财富与日俱增,据说朱家人去宝丰赶集,方圆八里地,走不出自家地头,三兄弟分家时元宝都是用抬筐来分的。

为了给大量的白银找一个安全的仓库,也为了给家人一个安全的避风港,三兄弟耗巨资修建了这座坚固的城堡。

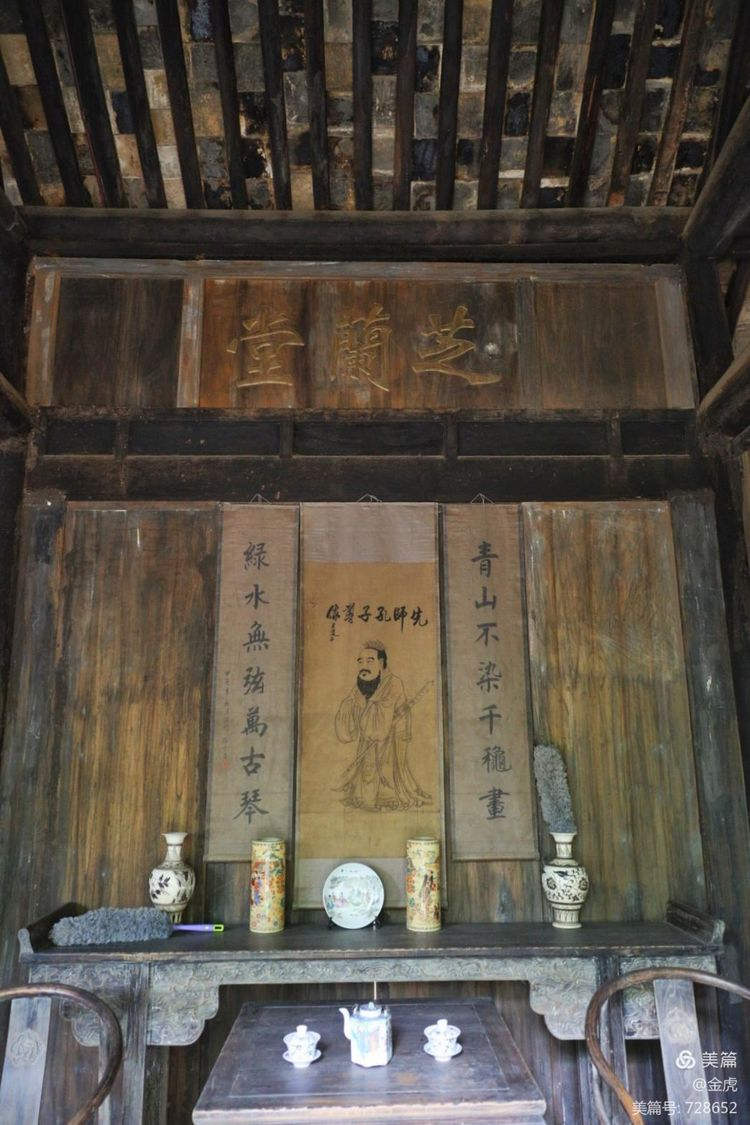

艺术博物馆

带您进去逛一逛

在郑州被困在十一层房间里一周的小女孩,昨天终于被姥姥接出郑州,终于解放了!

展馆共分七个展区、分别陈列着各个时期的酒器、酒具、茶具、瓷器藏品,以众多实物展出。

朱家大院

化大革命的烙印~机智的把老宅保存下来

、

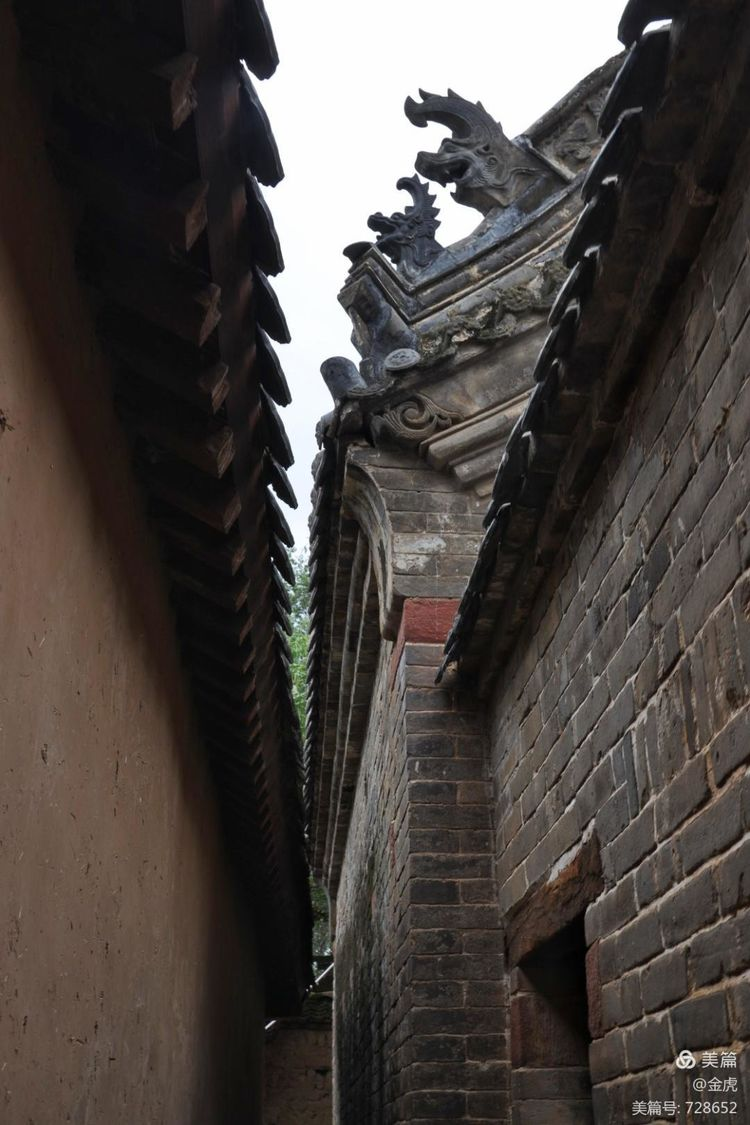

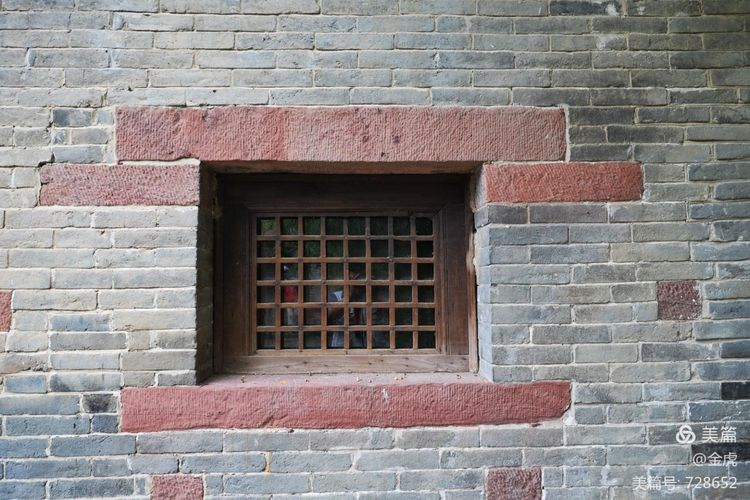

建筑既有中原农村特有的以砖、石为主体的高大深邃,也有南方以木格子门窗为装饰的小巧玲珑。一些古老的宅院用多层弧形石板作为门洞的拱顶,每层石板上都雕有图案,十分美观。

朱家宅院的建筑几乎是按王府规格建造,较普通商家大户规模更大,更为精美考究。

首先体现在地基上。这些宅院的地基按紫禁城的地基模式设计,地上部分用红条石铺五层,地下部分是十五层红条石基,最底部用五尺宽的红条石铺两层,地下基深度与地上青砖墙体高度一样,属于上一半下一半结构,楼角处铺有红石大碾盘,根基之牢可想而知。

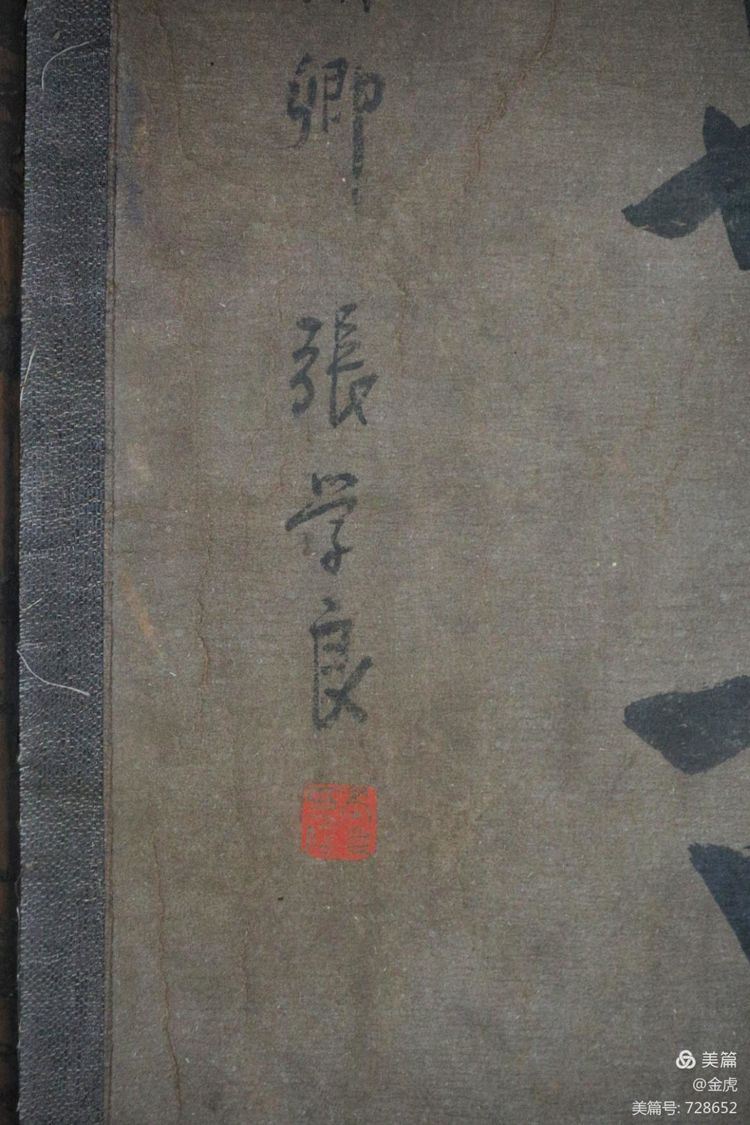

这些宅院都有好几座院子组成,大院套小院,院院相连。大门前隔几步就有一个拴马石,拴马石上“沟壑”历历,从这些“沟壑”也可看出朱家当年出富入贵、门庭若市之繁华盛貌。院内多夹道,设有“八卦风水井”, 据说这口井并非为取水用,实为通向三个城门的暗道。会客厅门楼高大,飞檐微翘,门窗上砖雕、木刻、石雕精美绝伦,檐画绘制精巧,色彩丰富,檐下有两重廊柱,上刻对联:读书好营商好效好便好,创业难守成难知难不难。宽敞的大厅内现陈设一供案、一桌、两椅,案上有摆钟,桌上有茶具,古香古色。供案两侧的梁柱上刻有对联:读圣贤书明体达用,行仁义事致远经方。

其次体现在宅院的建筑规制上。中国古代宫殿、房屋的顶部,是整座建筑物暴露最多、最为醒目的位置,也是等级观念体现的最强烈之处,是中国封建社会等级森严的集中体现。朱家宅院屋顶是 “九脊十兽”规制,属王家级别,可见朱家当时地位之显赫。

别出心裁的忠字~隐含了多少字?

这位九十多岁的老人原是朱家的车把式

整座住宅家丁佣人住室、操练场地、家学院(即私塾)、马屋、厨房、磨坊、大厅、绣楼、茶房、账房等一应俱全。

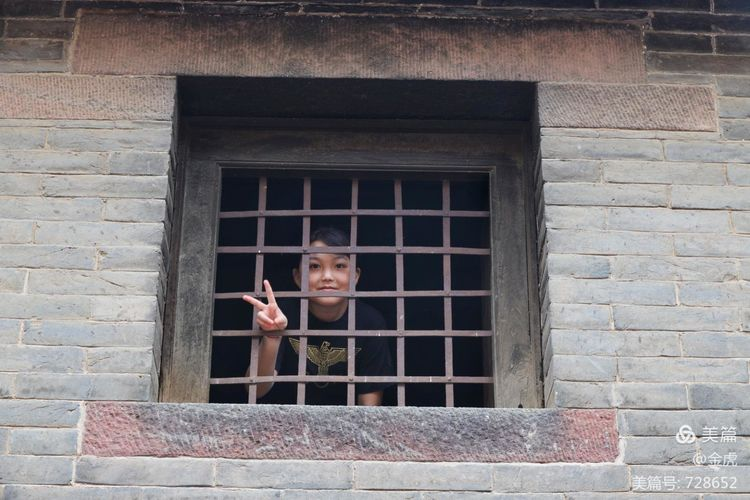

正房的屋门也很有意思,下部设有两个“枪眼”、门槛下设有供猫通过的“猫眼”。正方形的青石铺地,木楼梯就设在室内。沿着木楼梯上至二楼,就来到了小姐的“绣楼”,尽管里面已经没有一件小姐的家具什物,仍然让人浮想联翩:以前大户人家的小姐就是住在这样的地方,她们真的不下楼吗?

门口的整块大条石~财富的象征

厨房的门槛~磨的够深

朱紫贵的宅院紧邻朱紫峰宅院西侧,保存完整,属规整的三进四合院,占地1322平方米。沿中轴线由前至后建筑序列依次是:倒座,一进院(客厅院),二进院(磨屋、灶房之用,又叫磨房院),三门,三进院,堂楼(内宅)。前后都是二层楼,中间是平房,古朴、大气而又和谐。客厅供案两侧刻对联:欲高门第须为善,要好儿孙必读书。堂楼的廊柱上刻对联:几百年人家无非积善,第一等好事便是读书。从对联可见,三兄弟视“读书、行善”为家训,家风良好。

小姐的“绣楼”也在正房。楼上两端的山墙上安砌有用红石透雕成“万”字形的窗户,前脸的窗户是用铁条相互铆接作为窗格做成。据说这间绣楼曾出过两条人命,每逢阴天下雨夜深人静就从里面传出女人嘤嘤啜泣的声音。如今窗户紧闭,很难想象,那时候受教于“三纲五常、足不出户“戒律的小姐太太们,透过那狭小的窗格间的空隙能望到多少外面的世界?这间绣楼里究竟隐藏了她们多少无法排遣的苦闷和难以诉说的心事?

2002年夏天,著名古建筑专家罗哲文、中国历史文化名城专家保护委员会副主任郑孝燮偕国家文物局原局长吕济民、河南省文物局原局长杨焕诚等人来到临沣寨考察后,认为临沣寨的古建筑很有特色,“填补了中国古建筑在村寨方面的空白”。

编辑岁月凝思