旅行随笔184:吕梁名胜柏洼山【原创】

到中阳县第二天,上午先去参观首都山里人在山上的锄云山庄菜地,下午在山里人和天道酬勤陪同下去看吕梁名胜柏洼山。

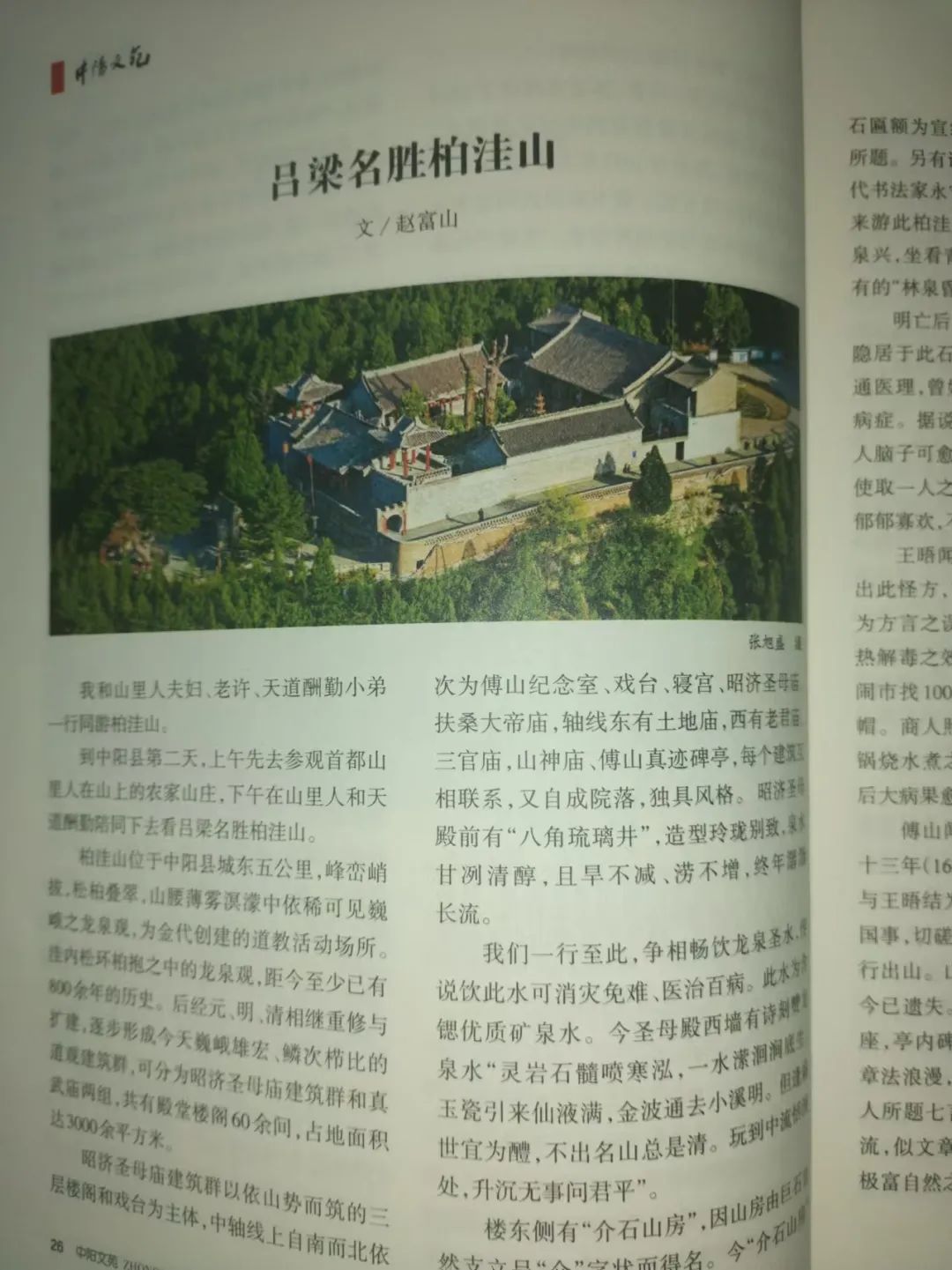

柏洼山位于中阳县城东五公里,峰峦峭拔,松柏叠翠,山腰薄雾溟濛中依稀可见巍峨之龙泉观,为金代创建的道教活动场所。

洼内松环柏抱之中的龙泉观,距今至少已有800余年的历史。后经元、明、清相继重修与扩建,逐步形成今天巍峨雄宏、鳞次栉比的道观建筑群,可分为昭济圣母庙建筑群和真武庙两组,共有殿堂楼阁60余间,占地面积达3000余平方米。

昭济圣母庙建筑群以依山势而筑的三层楼阁和戏台为主体,中轴线上自南而北依次为傅山纪念室、戏台、寝宫、昭济圣母庙、扶桑大帝庙,轴线东有土地庙,西有老君庙、三官庙,山神庙、傅山真迹碑亭,每个建筑互相联系,又自成院落,独具风格。

昭济圣母殿前有“八角琉璃井”,造型玲珑别致,泉水甘冽清醇,且旱不减、涝不增,终年潺潺长流。我们一行至此,争相畅饮龙泉圣水,传说饮此水可消灾免难、医治百病。此水为含锶优质矿泉水。今圣母殿西墙有诗刻赞龙泉水“灵岩石髓喷寒泓,一水潆洄涧底生。玉瓷引来仙液满,金波通去小溪明。但逢盛世宜为醴,不出名山总是清。玩到中流恬淡处,升沉无事问君平”。 楼东侧有“介石山房”,因山房由巨石自然支立呈“介”字状而得名。今“介石山房”石匾额为宣统元年(1909)宁乡知县祝家瑞所题。另有诗刻一块,为道光元年(1821)清代书法家永宁知州王继贤手迹。诗为“几度来游此柏洼,每因公事返行车,今朝得遂林泉兴,坐看青云拂紫霞”。描绘了柏洼山特有的“林泉昏雾”景观。

明亡后,当地名士王晤,不堪动乱世态,隐居于此石室,终日研读道家学说,他还精通医理,曾妙解傅山医方,治愈一商人疑难病症。据说商人找傅山看病,被告之食100人脑子可愈,商人惊愕,漫说食百人脑子,即使取一人之脑也犯杀人死罪,如何使得?遂郁郁寡欢,不再治疗,在家等死。

王晤闻之认为傅山为一代名医,不可能出此怪方,“脑子”应为“脑脂”也即头油,应为方言之误。且中医药典记载脑脂确有清热解毒之效,王晤嘱商人速买100顶新帽到闹市找100名头油腻重之男子,以新帽换旧帽。商人照办,换回百顶油腻旧帽,放入大锅烧水煮之,撇其上层漂浮油脂饮之,数日后大病果愈,一时传为佳话。傅山闻知,深感王晤才智非凡,于康熙十三年(1679)八月造访王晤于“介石山房”,与王晤结为密友,朝夕相处,研讨医术,共议国事,切磋诗文,历时一年之久,后与王晤同行出山。山房内曾留有傅山手笔诗石一块,今已遗失。

我们在圣母庙西侧见到碑亭一座,亭内碑刻系傅山访王晤题字真迹,字迹章法浪漫,笔力遒劲。碑的另一面为南极老人所题七言绝句,字迹亦龙飞凤舞,运笔如流,似文章一气呵成。碑呈不规则三角形,极富自然之美,为中阳县文物珍品。

戏台西侧巨大岩石有一株同根双枝古柏破石而出,柏根如蚊龙盘地,树干似蟠龙腾空,千百年来不减其势,傲然挺立。巨石上所题“双柏台”至今清晰可辨。

真武庙在圣母庙东南为民居四合院形式,殿内有真武大帝及青龙、白虎5尊高大泥塑彩像,工艺精湛、栩栩如生,为当地民间泥塑精品。院内月台前有两棵浓荫蔽日、高大参天的古松“盘龙松”与“栖凤松”。“盘龙松”从树根起隐约可见有一道自然沟痕,呈螺旋状一直旋转到顶,传说是很久以前有条龙在上面缠绕留下的痕迹,故得此名。而“栖凤松”至今仍筑有鸟巢,有飞鸟栖息。

柏洼山中还有许多古松柏,诸如龙爪松、凤尾松、迎客松、望客松、镇山柏、千岁柏、万寿槐,以及更多的无名古松柏,千姿百态。有的笔直挺拔、雄伟矫健;有的虬于扭曲,古朴苍劲;有的形如猛兽;有的状似珍禽,可谓惟妙惟肖,天然自成。

相传农历三月十七日为昭济圣母生日,自清康熙之后,每年举行传统庙会三日,附近城乡百姓纷纷来此游览观光,求嗣祈安,人们能在劳作之余,登临柏洼山领略家乡自然风光之美,确也是一件美事。柏洼山逐步受到各级政府及有关部门的重视,经全面维修保护,终使荒祀年久的柏洼山古迹又重现了昔日的光彩。

悠悠千年吕梁名胜,浓浓山里人、天道酬勤博友深情,美好的柏洼山自然和人文景观将永存我的记忆中!

图片来自作者提供

编辑:开门见喜