一位美丽善良的军人妻子,她满腔热情地支持丈夫的工作和事业,亲自把心爱的丈夫送上开往援越抗美前线的列车。丈夫在前线英勇牺牲后,他忠实地坚守对丈夫的承诺和誓言,把对丈夫的真挚情爱,倾注到丈夫的亲人和后代身上。40多年来,她把悲痛深埋在心底,含辛茹苦,历尽坎坷,饱经沧桑,无怨无悔,终于把孩子抚养成人,自己也进入了老迈之年。

她带着绵绵无尽的思念,和儿孙们一起,跋山涉水来到丈夫曾经征战过的越南国土,在丈夫的墓前拜祭,亲手献上一束鲜花,无愧地说:“我实现了你的遗愿,孩子已长大成人,您当爷爷了……安息吧!”这就是深明大义,坚贞不渝,表现出一个革命军人妻子崇高情操的烈士遗孀赵娟茹。

一位军人妻子在和平环境下的奉献

赵娟茹同志,1935年5月出生于黑龙江省牡丹江市一个劳动人民家庭。全国解放不久,她初中毕业就参加当地文工团。由于天资聪明,勤学苦练,很快就成为剧团的台柱子。1955年5月在亲友的介绍下,她结识了尚志县籍参军十年才首次回家探亲的现役军官高荣同志。高荣见她思想进步,美丽动人,聪明贤慧,多才多艺,便一见钟情;赵娟茹见高荣英俊儒雅,朴素诚恳,精明干练,朝气蓬勃,有她想象中的军人气质,也很满意。他们认识不久就准备结婚。

高荣参加抗美援朝时的留影,由高荣的女儿高继红提供。

高荣在南京高级军事学院学习时的留影,高荣的女儿高继红提供。

嫂嫂把她叫到一边讲:“凭你的条件,在当地完全可以找一个更好的小伙子,找军人离多聚少,不但要吃苦,甚至还要做出很大的牺牲。”她向嫂嫂点了点头,坚定地表示:“我有这个思想准备。”

结婚后不久,她被批准随军。当时,高荣所在的铁道兵第二师正在福建抢建鹰厦铁路。她被安排在福建邵武县广播站工作。1959年随部队到长沙,被安排到湖南省总工会文工团。1961年,省总工会文工团撤销,又被安排到办公室搞收发。

1964年开始,大女儿高继红,儿子高湘林、高青林相继出世,儿女的出世给家庭增加了欢乐,同时也增加了工作量。为让丈夫放心工作,她默默地承担了所有家务。有妻子的支持,高荣同志的工作一直很出色。1961年他被选送到南京高级军事学院学习三年,以优异的成绩毕业,在学习期间还立了功。他带着优秀的成绩和立功证书对妻子讲:“这些成绩的取得,一半功劳是你的。”她欣慰地笑了。

1965年6月,他们迎来结婚十年纪念。在这十年里,高荣同志上南京军校3年,在铁道兵部队出差执行一些突击性任务,一年半载不回家也是常事。就是不出差,高荣也是严守部队纪律,只有星期六晚上才回家。星期天下午一定归队。十年时间里,高荣仅陪妻子上街买过一次菜。平时赡养老人、抚养孩子的重任,全落在她一个人身上,这就是一个军人妻子在和平环境下的奉献。

亲送远征 无言承诺

1965年4月,她发现丈夫的行为有些异常,他将心爱的军装染成蓝色,将上面的八一扣子剪下,钉上平面扣子,联系当时报纸每天都刊登越南战争和我国政府声援越南的消息,就关心地问:“部队是不是有大的行动?”高荣笑着对妻子说:“不要打听部队的消息,我作为军人,随时服从祖国的召唤。”妻子是理解丈夫的,默默地为他做准备,铁道兵无论到哪里,徒步行军多,她特意上街给丈夫买了一双胶底平绒布鞋。

部队出国前,高荣任铁道兵9团1营营长,住在湖南省邵阳市,妻子恋恋不舍地把他送上南下的火车,高荣深情地握着妻子的手说:“我这一走,不知哪年哪月回来,老人和孩子就托付给你了。”赵娟茹把手握得更紧,表达出坚定的无言承诺。未曾想车站这一别,竟成永诀。

丈夫牺牲 强忍悲痛

1965年6月26日,高荣同志率支队先头营经友谊关口岸出境,执行援越抗美任务。部队入越后仅1个月,他就升任支队作战科科长,协助支队首长挑起指挥全支队3万余名官兵施工、抢修、对空作战的重任。作为作战科长,他经常跟随支队一号首长龙桂林奔波于越南北方500余公里的铁道线上指挥战斗。同时,也经常跟随支队首长参加大使馆和越南军队的一些重要会议,多次受到越南人民的伟大领袖胡志明主席的亲切接见。

1966年8月21日下午4时,接到市求大桥被炸的报告,他随龙桂林主任一道,乘吉普车前往市求指挥抢修。当汽车行驶至1号公路93公里处,遭到敌机的突然袭击,大量的气浪弹、子母弹倾泻而下,汽车被炸了100多个洞,高荣同志和司机刘正富同志当场壮烈牺牲,龙桂林主任与警卫员、翻译身负重伤,后经越南人民军野战医院抢救脱险。

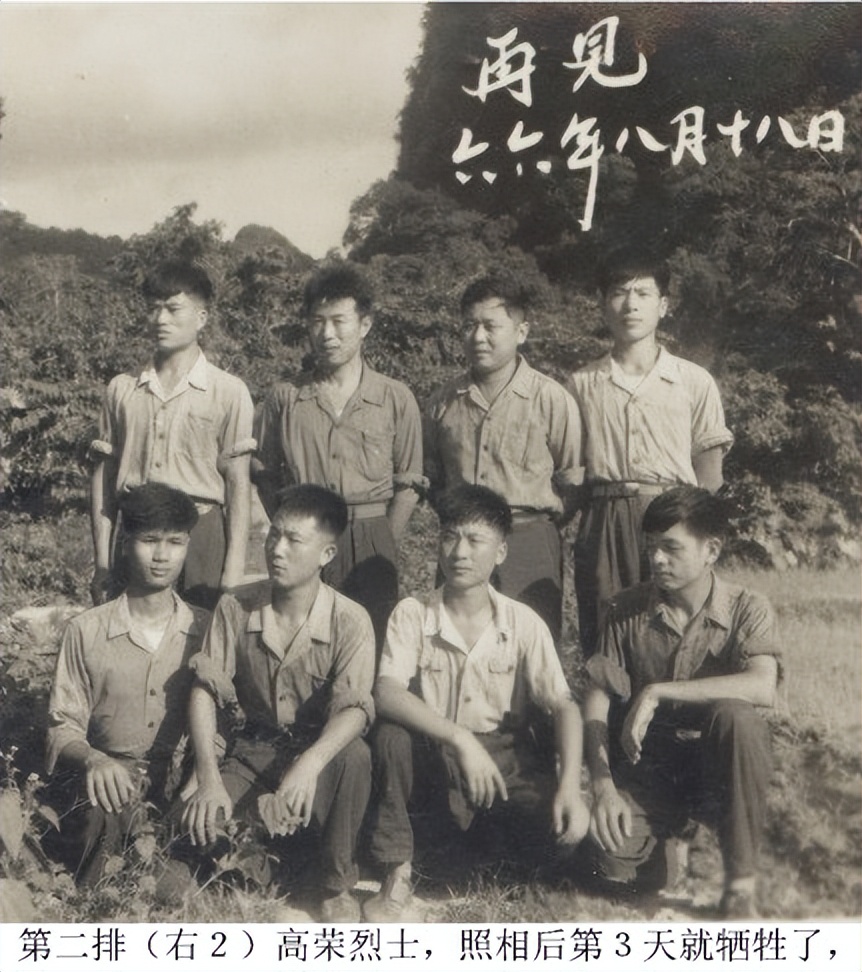

作战科长高荣(第二排右2),在支队机关驻地与前来我部学习的兄弟部队同志回国前合影。拍完这张照片后的第3天,陪同龙桂林主任前往市求大桥抢修工地指导工作途中遭美机袭击光荣牺牲。

一向准时给她写信的丈夫,这么长时间没有来信?赵娟茹心里直犯嘀咕。但她总是宽慰自己:可能丈夫工作忙,抽不出时间吧。

正在她焦急等待的时候,9月中旬,湖南省总工会副主席苏克和人事科负责人刘洁把她请到主席办公室,还未开口他们就先哭了起来,她马上意识到是高荣同志出事了。“嫁给军人就意味着可能有牺牲”,这虽说早有思想准备,当这一天真的来临时,精神上她还是承受不了,像天塌下来一样,脑子里突然出现一片空白,看周围的人和物都十分模糊,领导讲了些什么也听不清楚,这种情景持续了好一阵子后,她才突然意识到丈夫的牺牲,放声大哭起来。

哭了一阵后,在领导和同事们的劝抚下,她想到上有年近古稀的公公、婆婆,下有三个年幼的孩子(当时女儿10岁、大儿6岁、小儿2岁),丈夫走了还留下这个家,我就成了是家庭的顶梁柱啊……不能倒,要坚强,要配合组织做好老人的工作!

回家后,她忍痛一边做老人的劝慰和安抚工作,一边回想着目送体魄健壮、神采飞扬的丈夫登车出征的情景,历历在目,恍若昨日。那么英勇坚毅的人,怎么突然牺牲了呢?她宁愿这个消息不是真的。

3天后,部队派一位姓余的同志到她家看望慰问。并送来了高荣同志的遗物,当她提着那双沉重的鞋子,看到那双她亲手买的平绒鞋,钉上厚厚的汽车外胎,看到伟岸英俊的丈夫穿过的蓝色军装,想到分别时的相互殷殷嘱托,想到婚后十年中相濡以沫的幸福生活,她心如刀绞,又痛哭了一场。当余同志代表部队问她有什么要求时,她只要求前往越南,看一眼丈夫的坟墓,做最后的惜别。余同志委婉地讲:“前线的仗打得很激烈,路上的安全没有把握,目前不能去。”她理解地同意了。

从此,她把这一愿望,深深地埋在心里,一直等了近40年。

含辛茹苦 历尽坎坷

丈夫刚牺牲的那段时间,婆婆每天晚上抱着小孙子到楼下,坐在台阶上等儿子回来,老人悲怆的哭喊声,声声刺痛着赵娟茹的心,她担心长期下去怕婆婆想儿子想出病来,自己便强忍着悲痛,安慰和劝导老人。怎样把婆婆的心境调整过来,成了她的一大难题。当时全国的“文化大革命”正在“深入”,全国都在学习毛主席著作,婆婆是一位农村老太太,不识字,她就一面教婆婆学文化,学毛主席著作,一面给婆婆讲儿子为国家牺牲是家庭的光荣等大道理,让她心里好受一些。有时,一个字、一个词要反复教上百遍。一年下来,来婆婆不仅能熟背毛主席的“老三篇”,还可以看《红旗》杂志了,心境也慢慢调整过来了。

她每天要照顾婆婆和三个年幼的孩子。当时买米、买煤都要排队,买好后自己扛回家。家中老的老、小的小,而粗活重活全落在她纤弱的双肩上,有时边干边落泪。但到了家门口,得赶紧把泪水擦干,怕婆婆和孩子们见了难受。

20世纪70年代初期,省总工会的工作处于半瘫痪状态。赵娟茹被下放到锅炉厂上班。从家到锅炉厂有十几里路,交通又不便。为了省钱,每天中午饭都是用开水泡馍充饥,晚上要到8点钟才能回家。当她回家看见在大门口张望的孩子们,她的泪水就止不住刷刷地往下直淌。1974年,国家形势有所变化,她才又调回省总工会。

由于身体长期的极度疲劳和精神上的巨大压力。她患上了阵发性晕厥,病一发作就口吐白沫、倒地抽搐。每次发病都要到163医院住院治疗,每年都要发2—3次病,这种怪病纠缠了她十几年。

那时,大女儿已参军,两个儿子都在上学,小儿子才10岁。她住院期间,每当学校不上课,他们就骑自行车往返20多公里,往医院为妈妈送用自己稚嫩的手做的饭菜。星期天,他们兄弟俩几乎都是在妈妈病房里度过的。年幼的孩子,除了要上学学习,要替妈妈分忧,在家还要照顾年迈的奶奶。随着时间的推移,婆婆的年龄越来越大,身体也越来越差,经常住院治疗,就由他们娘仨轮流照顾。兄弟俩对奶奶非常孝顺,只要奶奶想吃的,哪怕半夜三更也要起来给奶奶做。

坚贞不渝 实践诺言

在那段艰苦的日子里,家里老小三代经常生病,小儿子高青林11岁时,一次突然生病,痛得很厉害,她急得不知如何是好,单位急忙派车送孩子上医院。由于心急,将孩子抱上汽车后,就将车门重重重关上,连自己的另一只手还在车外都未想到,直到手肿得很大才反应过来。小儿子两次生病做手术,都靠她一个弱女子日夜守护,才转危为安。

困苦的生活,也影响了下一代的成长,孩子们也跟着往家中、医院两头跑,学习课业受到很大影响,高中毕业后都未考上大学。当时,家中也无力供他们复读,只好尽快地给他们找工作。

过了几年节衣缩食的平静生活后,孩子们又相继成家,想来苦日子总算熬出了头。当大儿子40多岁、小儿子30多岁正年富力强,可以支撑这个家时,又遇上工作单位破产,相继下岗,家庭生活又陷入了困境,大儿子2000年又大病了一场,花掉医药费3万多,至今还落了个“小三阳”在身。

家中的不幸遭遇,使赵娟茹更加怀念丈夫,要是丈夫高荣还活在世上和他在一起呵护和培养孩子,分担她肩上一份负担,家庭生活和孩子们命运肯定是另一个样子。

赵娟茹老人回忆起这几十年来的风风雨雨,真是百感交集。身体上的磨难,咬咬牙还可以挺过去;经济上的困苦,可以在艰辛的生活中度过。而精神上的折磨则使她欲哭无泪。“寡妇门前是非多”,高荣同志牺牲时,她才31岁,并且是个多才多艺的美丽少妇。人们用世俗的眼光,总认为她会很快改嫁,好心的人们也来主动给她介绍“对象”,使她精神上感到难言的痛楚。

在丈夫牺牲后的很长一段时间里,她哭不能哭,她一哭婆婆哭得更厉害;也不能笑,她一笑就会有些人说她死了男人还笑得出来;更不能和其他男同志随意讲话,就是有时男同志到她办公室办事,也会有人偷听偷看;有时拉煤扛粮,会有好心人来帮忙出力,尤其是男同志来帮忙,风言风语就来了。为了不连累他人,对他人的热心帮助,只好谢绝。

丧失亲人的悲痛,生活上的压力,还有世俗的无谓纷扰,使她精神上受到很大的伤害,而逆境中生活的磨练,却使她的意志更加坚强。

她和高荣结婚虽然只有10年,但他们感情真挚情深似海。她早已下定决心实现对丈夫的承诺,要尽自己的全力代替高荣,孝敬好老人,把几个孩子抚养成人。在困难的时候,想到他们之间真情相爱和共同度过的美好时光,便增添了她的生活勇气和毅力,支撑着她顽强地战胜了一个又一个的困难,成为人人称道敬重的烈士遗孀。她用真情的风采,演绎出一曲爱情的绝唱。

烈士墓前倾诉衷情

怀念亲人,思念丈夫,想到他墓前坐一会,一诉衷情的心情,几十年来一直在赵娟茹的脑海萦绕。

2003年10月初,听到援越老战士张金春组团自费到越南为烈士扫墓的消息,她不顾年老体弱和家中的经济困难(至今还欠单位1.6万元的房改款)。她还是决定,自费带领儿孙了却她埋藏在心中37年的心愿。

2003年10月26日,她带领儿孙随援越老战士代表团,千里跋涉跨越国境来到丈夫的墓前,向丈夫敬献花圈,焚香烧纸,叩头祭拜。此时此刻,几十年的日夜思念和坎坷经历,已汇成千言万语,使她不知从何说起。这位饱经沧桑的坚贞老人,只是对着丈夫的墓讲:“高荣同志,你安息吧,我一定继承你的遗志,尽自己最大的努力抚育好我们的儿孙,今后我会叫儿孙们经常来祭拜您。”

越南中央退役军人委员会负责同志郑玉联,听说中国援越抗美烈士高荣同志的妻子祖孙三代前来扫墓祭奠,十分感动。在百忙中前往宾馆看望,在越南中央退役军人委员会国际旅行社举行的欢迎宴会上,亲自将一枚胡志明主席像章戴在赵娟茹同志胸前,并指示旅行社工作人员要细心照顾好她们祖孙三代,同时指示工作人员买来精美礼品,赠给赵娟茹同志作纪念。

伟大出自平凡,而超越平凡,就彰显出伟大,赵娟茹这位平凡的烈士遗孀表现出来的矢志不渝的无限坚贞和深明大义的崇高情操,使人为这位烈士妻子的伟大而骄傲。

本文选自张金春、吴大中编著的《铁军雄风——铁道兵援越抗美战争纪实》,该书由原中国后勤部队一支队主任龙桂林题写书名和作序。

作者张金春简介:

张金春是原铁道兵2师7团卫生队副队长。1983年9月转业到荆州市复员退伍军人精神病医院工作,历任副副院长、纪委书记。2019年7月24日,被授予“全国模范退役军人”光荣称号。

编辑: 岁月凝思