见到战友格外亲——“铁道兵籍文化人”北京聚会小记【原创】

铁道兵战友,作家、书法家韩志晨书写

7月3日,北京入夏以来气温最高的一天:局部达到40℃。比北京气温还高的是一群“铁道兵籍文化人”聚会的热情、感情、激情!

原铁道兵第二师文化干事,转业后担任了湖北省作家协会副主席的谢克强来京参加中国作协召开的会议。原铁道兵邯郸钢铁厂广播员、现居北京798艺术区专事绘画的诗人伊蕾对我说:谢克强想召集几个铁道兵的诗人、作家到她那里聚一次。我说:“你通知你认识的人,我通知我认识的人。人越多越好,我来办!”

我当兵时在铁二师。1982年,在师文化科当干事的谢克强举办了一次文学创作短训班,各团选一人,共6人参加,我列其中。报到的时候,住的房间门前的一棵小杨树是光秃秃的,每天开门时看着它泛青、抽芽。学习班结束,小杨树披满了绿叶。时间不超过一个月。

1981年夏秋之交,铁道兵在泰安举办文学创作学习班,由左至右:

伊蕾(已故)、李武兵、叶晓山(已故)、刘金忠、毛秀璞、谢克强。

我和伊蕾分别打电话通知人。同我住一个大院的铁道兵第一代诗人叶晓山到威海度假去了。编发了我第一篇小小说的原《铁道兵》报文艺副刊编辑、现任《人民铁道》报副总编辑的韩耀先周六正赶上报社组织纪念党的生日活动:开会、“红色之旅”,他说:“请假不方便,我尽量争取赶到。”原《铁道兵》报社副社长、创作了“红色经典”长篇小说《激战无名川》的老作家郑直卧病在床。原铁道兵第三师创作员、现任吉林省影视集团副总经理、创作了电视剧《篱笆·女人和狗》等作品的著名作家韩志晨长期居住北京、长春两地,身体微恙,居东北疗养。原铁道兵文化干部、后担任了解放军艺术学院副院长的袁厚春在上海应约撰写长篇报告文学。原铁道兵创作组组长、著名作家冉淮舟正参加一个作品讨论会。原本报社长兼总编辑、现任铁道部工管中心副主任的朱海燕会议在身。原《铁道兵》报编辑、后到军纪委工作、授少将军衔的雷本农说:“我刚到八宝山送别一位铁道兵的老领导,我很悲痛,见到战友哭笑都不是,下次一定参加。”他还说,他正在创作电视剧。原铁道兵战士、现担任《诗刊》杂志社副总编的李小雨公差在外。原本报文艺副刊编辑、诗人、陕西省政协委员、川渝商会会长徐彦平说:“要是周日,我就从西安飞回去!”早年同我一起参加过谢克强举办的文学短训班、发表过很多优秀诗作、现任电气化局集团公司纪委副书记的孙栋英说:“我要相女婿,我争取去。不论去与不去,我来承办这件事。这些战友是铁道兵的有功之臣,我要表达一次爱慕之情。一定一定!”出版过三本诗集、现担任十三局集团公司党委书记的梁君在广西工地,他说:“很遗憾这次我不能参加,以后到北京,你一定帮我召集这些铁道兵战友,大家再相聚。”

下午2点30分,孙栋英比预约的时间早20分钟,来到铁建大厦门前等候。我们一起乘车。原铁道兵宣传部干事、铁道兵文学杂志《志在四方》编辑,后担任中宣部全国宣传干部培训中心副主任的冯复加,比预约的时间早到一刻钟在万寿路地铁口等候:40℃高温,即便是树荫下,也是蒸笼一般炙烤,65岁的冯复加一头汗站在路边向我们的车招手。车子行驶到六里桥,一瘸一拐的原铁道兵创作员、后被邓先群调到总政群工部工作的诗人李武兵也早早等在酷日下了。他说:“真热啊!”

车子坐满了,向“798”疾驶。

我的手机开始响了。1点就离开家门——原本报总编辑、后担任了全国人大新闻局副局长的沈掌荣携夫人朱莲芬已抵达聚会地点。原铁道兵文工团创作员、现任《焦作日报》文艺部主任的诗人刘金忠专程来京,也已到。50年代服役铁道兵部队、以后长期在《诗刊》社做编辑工作的76岁老诗人王燕生也到。谢克强也到。

车子急奔“798”。

聚会在伊蕾的画室。百十平方米的画室,墙上挂满了伊蕾及俄罗斯的油画作品。伊蕾上世纪八九十年代享誉中外诗坛,多首诗作被选入权威的《百年中国文学经典》。她后来迷上了美术,在苏联解体、经济不振时,赴莫斯科定居数年,大量收购俄罗斯油画,回国后在天津建卡秋莎美术馆,靳尚谊、王沂东等京城画坛大家纷纷前往观摩,赞叹不已。近几年,她来北京著名的“798艺术区”定居。

前排由左至右:冯复加、沈掌荣(已故)、王燕生(已故)、伊蕾(已故)

;后排由右至左:刘金忠、李武兵、谢克强、韩耀先、孙栋英、梅梓祥。

见到战友格外亲。屋子是拥挤的。坐的站的,观画的,看伊蕾诗歌作品的,聊天的都有,没有一个闲着。共12人。

798艺术区,北京的东北角,集画廊、艺术工作室、文化公司、时尚店铺于一体的多元文化集聚区,是中国文化艺术的展览、展示中心,中外闻名。上至国家元首,下至平民百姓,每天都有众多中外游人去参观,流连忘返。我先后去过3次。爱好艺术的铁道兵作家、诗人,没有一个人提出要去看画、看店,大家都紧着说话。身体、学习、写作、工作。想念啊想念,都一年没见了,三年没见了,十年没见了!

就餐就在伊蕾画室的楼下一层。伊蕾在西方数年,选了西餐厅,我不习惯。一条长桌两边分坐六七人。没有一个人品评菜肴。菜是伊蕾点的,我埋怨几句。大家都在说话。谨言慎行的“纪检干部”孙栋英突然大声喊:“喝‘茅台’——”没有“茅台”。喝“酒鬼”——餐厅价格最高的酒!用“高潮迭起”来形容聚餐不准确。我在心里想:这是“持续高潮”。

76岁高龄,做过心脏搭桥手术的老诗人王燕生一杯白酒入喉,

率先站起来,连续朗诵了三首短诗:

中午太阳似火球,

烤得枕木淌黑油;

枕木为何放光亮?

我的汗水在里头!

王燕生说,这是一个名叫陈乐文的山东籍排长写的,发表在50年代铁道兵文学刊物《突击队》上。

大漠春风刮,

植树大军齐出发;

千万棵树苗地下插,

要让秃子长头发!

是铁道兵战士胡斌写的——王燕生说。

人说塞外风沙大,

铁道兵不害怕;

今天吞风饮黄沙,

明天草原彩虹挂!

王燕生说:“是鄙人所写。”

鼓掌,敬酒。你不身临其境不能想象,一个爱诗、写诗、一定还有无数次诗歌朗诵经历、热爱铁道兵的老诗人,声情并茂地朗诵诗歌的样子,是何等动人心弦!

王燕生坐下后,余兴未了,又问“来年若无汽笛声,抬着火车过山顶”这两句诗是谁写的。大家公认是铁道兵诗人、现居乐山的周纲写的。王燕生又问:“在座的有几位打过风枪?打风枪的请举手。”有几人举手。王燕生说:“风枪在肩胛长久震动吃不消,抵到肚皮上,时间一长‘跑马’(即遗精)……”

2011年3月20日,王燕生病故,在遗体告别仪式上,

李武兵长跪不起,失声痛哭。

我说:“铁道兵尽是传奇。”沈掌荣说:“我讲一个传奇。”修成昆铁路时,沈掌荣采访过一对同胞兄弟,他们是47团八连的刘达万、刘达和。刘达万一次缝被子时,中途遇事打岔,缝衣针刺入腿肚子不知觉。他天天打风枪,只是觉得腿隐隐作痛。半个月后,一条腿粗,一条腿细,到卫生队检查,才在自己的身体里找到那根丢失的半截缝衣针。采访时,刘达万最害羞别人提这事:“我太笨了,别提这事了……”

铁道兵是铁!铁道兵是钢!

“铁道兵有铁的纪律,我讲一件事。”冯复加说,兵改工之初,丁关根担任铁道部部长,举办铁道部机关及直属单位歌咏比赛,邀请邓力群参加。铁道兵作为老百姓第一次亮相铁道部。大家都不看好“土老帽”的铁道兵。比赛开始,坐的是活动椅子,“全体起立!”一声口令,所有区域的椅子“劈、劈、啪、啪”地响,唯有“铁道部工程指挥部”区域只响了一声:“啪!”像一排炮弹出膛,一下聚焦了全场的目光!邓力群问:“铁道部工程指挥部是什么单位?”丁关根说:“是铁道兵!”“铁道兵”队伍获歌咏比赛奖项最多!

铁道兵的精神,表现在举手投足间!谢克强讲了一个“黄瓜园100个坟墓”的故事,空气变得凝重了。谢克强朗诵了他发表的第一首诗。有的静听,有的在耳语;我坐在最边角,没听清。他写的是劳动号子,我只听得他在念:“嗨唷、嗨唷……”气氛好像是回到了早年沸腾的军营和工地。

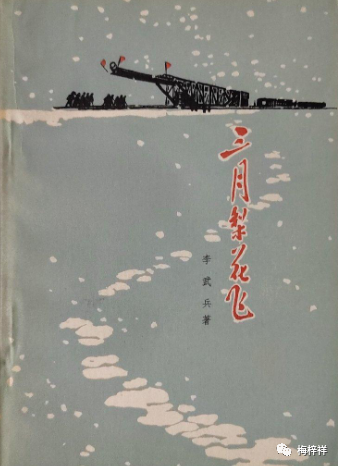

说话最少的是李武兵。李武兵出版过反映修建森林铁路的诗集《三月梨花飞》。兵改工前夕,呕心沥血创作反映引滦工程的诗集《瑰宝集》。有人说他是写“引滦诗”把自己的腿累残了。他的散文集《太阳鸟》是总政群工部部长、女将军邓先群写的序。惜腿疾,仕途停止。他不发声胜有声,大家对这位铁道兵优秀诗人、功臣是敬重的。

韩耀先正在北京最西边的门头沟奔北京东北角的聚会地点——途中。韩耀先56岁,内向,不好交际。他累一整天,自己驾车来聚会。他一路打了至少五个以上电话,我的手机成了“导航仪”,每隔几分钟,就听见伊蕾时而温柔、时而急切地指挥着:“对了、错了,错了、对了;往南、往北;不要着急,慢点,快到了……”韩耀先7点赶到。

唱歌!唱《铁道兵志在四方》——

背上了那个行装扛起那个枪,雄壮的那个队伍浩浩荡荡……同志呀你要问我们到哪里去啊,我们要到祖国最需要的地方!

喜悦的,肃穆的,激昂的;挥着手的,拍着桌子的,大家张着嘴,梗着脖子,无不白发染头的男女,一字不错地将这首刻骨铭心的歌唱完了。

长春疗伤的韩志晨打来电话,沈掌荣接听并转达韩志晨的原话:“在座的每位都要到,没到的袁厚春、李小雨、叶晓山等战友也要到,下回我韩志晨来北京请大家!”大家拍掌。

聚餐,对于许多人来说,现在是最最平常不过的事了。但多数聚餐,越来越让人觉得乏味无趣。说着客套话,讲些荤段子,或是论人短长是非……时间难熬,离开餐桌时身心两累。

铁道兵是全国复员退伍军人中聚会最多的一个群体。铁道兵是和平建设时期最艰苦、牺牲最大的兵种。在艰苦环境中建立的感情最难以忘怀。袁厚春说:“铁道兵战友都是生死之交。”现在,全国很多城市都有铁道兵联谊组织,定期不定期,或是在一些重要纪念日,或是以某师、某团、某年度入伍等名义相聚。铁道兵战友聚会,最大的特点就是有说不完的话,恨不得多长出耳朵听,多长出嘴巴说。

1995年秋,铁道兵诗人、文友在青岛举办笔会。

我也多次参加这类战友聚会。十几年前,青岛市交通局长、铁道兵老战友王新春想念战友,举办了一次铁道兵作家、诗人笔会。我想象不到,头几个晚上,铁道兵的诗人、作家都聚集在某个房间,通宵达旦地聊到天亮。某项工程当年是怎样的情景;某位战友当年怎样、现在怎样;自己的工作、写作、家庭、生活、情感等等,都是说不完、道不尽的话题。

这次“798艺术区”相聚,我创“铁道兵籍”一词,意思是,一日当铁道兵、终身以铁道兵为自己的精神故乡尔。在场的战友们一颦一笑、一言一行,无不透着对铁道兵的深情。朗诵诗、讲故事、唱歌……没有导演,都是真实情感的自然流露。因为是“文化人”,话题围绕铁道兵,还多了些文化气息。现在的人,处世态度是“事不关己,高高挂起”。这些铁道兵战友,视中铁建为自己的“老部队”,关心今日中国铁建的文化建设,询问谁是文联主席、文学杂志的名字是什么?他们说“大路画展坚持的好”。铁道兵时期,国家文艺界萧条,铁道兵部队整体文化素质也不高,但铁道兵在全军、全国都有优秀的文艺作品传播,如:长篇小说《激战无名川》,歌曲《铁道兵志在四方》等。文革时期,文学报刊寥寥无几,但铁道兵一直办文学刊物《志在四方》。现在,全国报刊空前之多,文艺界百花齐放,好作品频出,是最繁荣的时代。中国铁建也是历史上最鼎盛时期之一,它的实力、影响一点也不比铁道兵时期小,知名度早已走出国门之外。但没有看到有影响力的文艺作品诞生。战友们谈的问题,有的甚至尖锐,但包含着对“老部队”——中铁建的一片拳拳爱心。全国央企一百多家,他们最熟悉的还是中国铁建。从媒体上,从战友的交流中获得多种信息。他们多数人,知晓兵改工以来企业主要领导的名或姓。他们祝愿中国铁建全方位地发展、进步,誉满天下,让铁道兵战友为之自豪、骄傲。他们决心继续写铁道兵,写更多更好的作品,无愧于铁道兵作家、诗人的荣誉,报答铁道兵的培育恩情。

这次聚会中,我是年龄最小的,也50岁了。在现场,我一律称呼大家为“老师”。这里行文方便,就直呼姓名。8点了,我向各位老师汇报:数十年来,我收藏了十余万件、几千公斤的铁道兵文物,计划办一个“铁道兵文物网站”,将文物一一传到网上,让海内外的铁道兵战友,欣赏这些凝聚着自己青春的血汗、创造与奉献的文物,以此来颂扬铁道兵。我列举在场的作家、诗人的图书,细致到一本书的封面设计图案,某一篇作品所产生的影响。我说:“以后,中铁建的员工,铁道兵战友都能从网上读到你们写铁道兵的诗文。这是我很久以来的心愿,也是我有生之年将要全心投入的一项事业。”

老师、前辈全体起立。这也是整个聚餐过程中的唯一一次共同起立,举杯、祝愿。“功德无量”、“不朽的事业”等重量级的词,我负担不起。这是对我的鼓励,是对铁道兵深沉感情的真诚表达。有人喊了一声:“铁道兵精神万岁——”大家都跟着呼喊起来……

我还报告:7月1日,是成昆铁路通车40周年纪念日,铁道兵千余人自发组织为期一周的纪念活动:集资建成昆铁路纪念碑;分别在成都、昆明两地举办文艺晚会;重走成昆线。我说:“就在此时此刻,铁道兵的战友正行进在‘重走成昆线’的途中……”

聚会,最长的一次寂静无声,人人都像雕像一样地沉默着,许久许久……

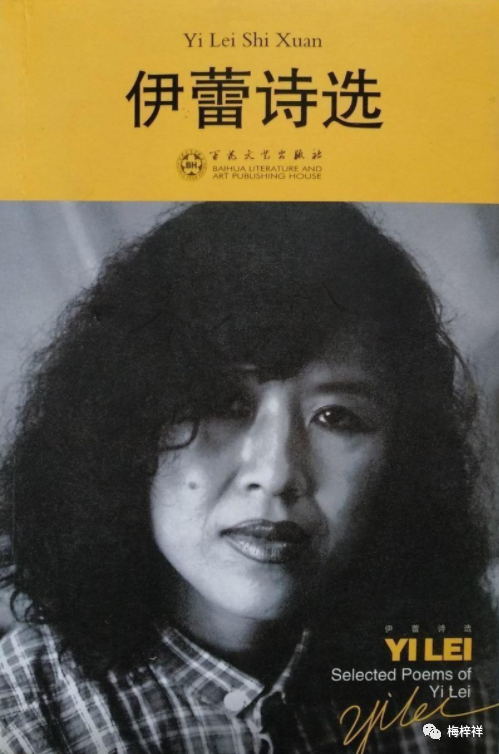

8点30分,大家意犹未尽重回二楼伊蕾画室。伊蕾忙着在她新出版的《伊蕾诗选》上签名,大伙儿又再次照相:同一个师的人合影,同一个单位工作过的合影,同乡合影,集体合影,变着理由地合影。沈掌荣夫人——小巧、贤淑的朱莲芬大姐和身材魁伟的伊蕾画室工作人员李宁修成了义务摄影师,跑前跑后为大伙儿照相。每个人都拿到一本伊蕾签字的《伊蕾诗选》。《伊蕾诗选》今年由百花文艺出版社出版,选编了伊蕾写作生涯中的一百多首诗歌。

刘金忠坐在转椅上,冷不丁地朗诵起来。他朗诵的是《浪花致大海》。他为什么选《浪花致大海》呢?他事后说是无意识翻到的。这是天意吗?伊蕾写的不是铁道兵,但在我们听来就是写铁道兵。刘金忠是东北人,出版过多本诗集,朗诵很像训练有素的播音员;更重要的是他懂诗,读战友的诗,念给战友听,最富有感情。大家想象一下,挂满中外油画的画室,灯光下,十几个战友,或坐或立,人手一本伊蕾的诗集,都翻到刘金忠朗诵的那一页;抑扬顿挫,极富感染力的男中音在室内回荡着:

……我本是你的另一半,

你身上的任何一种元素,

也同时属于我,

自从相会的那一刻,

你我就不可能再分离,

不要企图解开这生命的结吧!

“不要企图”,斩钉截铁,字字金石之声;“生命的结”,神系情依,永不离弃。铁道兵,每个铁道兵战友的生命之魂啊!

8小时共度。送君千里终有一别,相聚再久也要离散。没有尽兴,期待以后。9点多,大家下楼了。停车场,夜色中,握手、敬礼、拥抱;再握手、敬礼、拥抱,各人用自己喜欢的方式告别。坐上车,又把车窗打开,又一次握手,频频招手,车子开始启动了……

注:本次聚餐13人共花费1600元,酒、菜都剩一半打包带回家。

(原载2010年07月08日《中国铁道建筑报》)

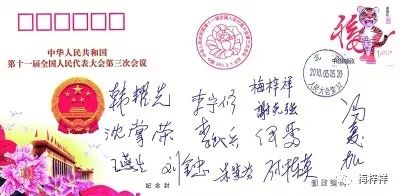

聚会人员在沈掌荣事先准备好的信封上签名纪念。

图片说明:

1、第一张图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜