报告文学:长江岸边长大的孩子

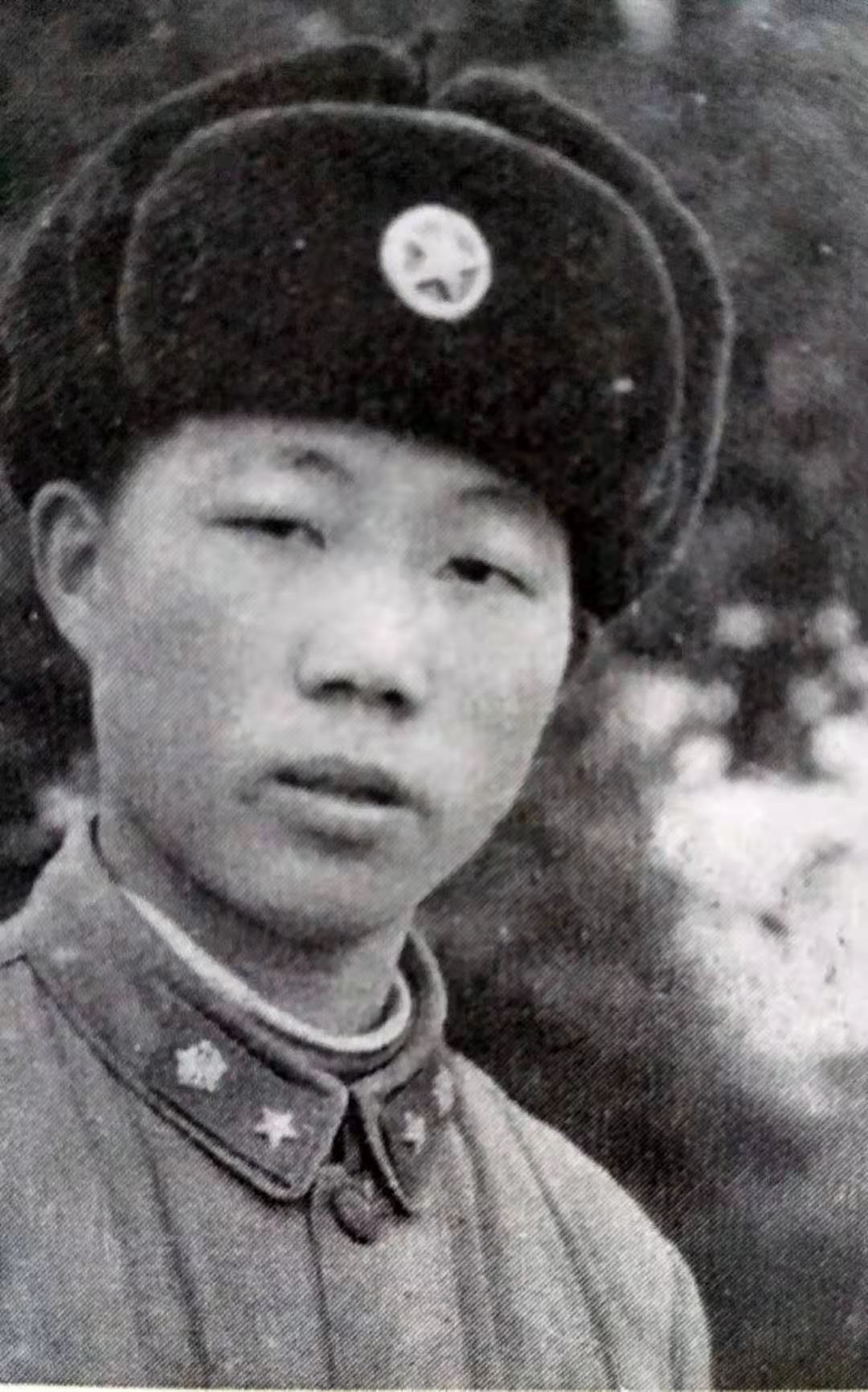

张金春戎装照

1946年2月16日,张金春出生在石首县(现石首市)新厂镇一个贫穷的工人家庭。石首,以“有石孤立”于城北的石首山为名。石首属平原,兼有山岗。隶属湖北省荆州市。地处长江中游岸边,两湖平原(江汉平原、洞庭湖平原)地理中心。

石首市新厂镇是张金春母亲的娘家,因为父亲长期在江陵县郝穴镇为资本家干活,1953年全家搬到了郝穴镇。

江陵,位于湖北省中部偏南,地处长江中游,江汉平原西部,南临长江,北依汉水,西控巴蜀,南通湘粤。楚国鼎盛时期的政治、经济、文化中心始终在江陵。江陵县的郝穴镇因地处长江的九穴之一,白鹤翔集,遂名鹤穴,又因当地郝姓较多,郝与鹤同音,故称郝穴。

张金春,长江岸边长大的孩子,看朝阳起落,观潮汐涨伏,天生就是弄潮儿!

解放前,张金春的祖父靠干“信脚子”养活全家。“信脚子”,即解放前用担子挑邮件给客户送的一种工作,也是解放前对邮政投递员的一种称呼。有一次,祖父挑了一担贵重的物品在送往客户途中遭土匪抢劫,祖父无赔偿能力,当天他站在长江边许久,仰望着天空,茫然而绝望,似乎生活走到尽头,一时想不开,就投江自尽了。祖父一生全是伤心史!家中失去了生活来源,祖母是一个小脚女人,无劳动能力,家庭生机更加艰难。父亲有两个姐姐和一个妹妹,大姐被送到尼姑淹,尼姑庵是尼姑即佛教中出家修行的女教徒居住和生活的地方。小姐送给别人做童养媳,小妹送给别人做养女,父亲也只好辍学到一家杂货店当童工。父母成家后,处于抗日战争时期,老百姓为了躲避被日本鬼子杀害,当时叫“躲老东”,母亲经常带着两个哥哥在湖区柴山里生活。由于战乱、疾病与贫穷,两个哥哥都没有迎来抗日战争的胜利就夭折了。

张金春与大妹妹终于迎来了解放。解放后他们家又添了三个妹妹。解放初期,全国人民生活都比较贫穷。靠父亲的工资养活一这么一大家人,母亲做过一些零工,扎过扫把,做过煤砖,到味品厂、糕点厂做临时工。家庭确实很困难。大妹妹送给了一生没有生育的二姑妈家。

张金春7岁上学,当时一个学期的学杂费是1.6元。每次报名,他只能先交一部分钱,等到学期结束,将攒够另一部分学杂费交给老师,这样才能领到成绩单。平时买笔和本子的钱,就靠利用星期天到学校周围捡点废纸和其他废品卖钱来买。有时学杂费要靠寒暑假到处捡废品卖积攒一点。因为1959至1961年连续发生严重的自然灾害,国家要求大办农业,1960年张金春刚上初二不久,父母都下乡支农,家中成了空巢儿童,14岁的他只好辍学照顾三个妹妹,烧火做饭、洗衣服等家务承担在稚嫩的肩上,等父母亲下乡支农结束回来后,他已无法上学了,家境拮据,每天跟着砍柴大军渡江到江南砍柴火,来贴补家用。没有柴砍的季节,他就编织了一个“搬筝子”和一个“虾搭子”,到长江里捕鱼捉虾,除家人食用外,可以卖钱,贴补家用。

俗话说靠山吃山,靠水吃水。长江孕育了中华民族的文明,滋润繁衍着一代代华夏子孙,“近水楼台先得月”,靠近长江可捕鱼,生在长江边的人有天然资源的依靠,捕鱼捉虾便有了生存之道。生活上升到了哲学高度“天不变,道亦不变”的生存逻辑。长江的鱼虾如同长江水一样流不尽捕捞不尽!

长江和黄河一样,是中华民族的摇篮,是圣洁的母亲河。

长江和黄河一样,是童话的摇篮,是童趣的故乡。

在张金春儿时的记忆中,留下令人难忘的场景,蹒跚学步时,他就跌跌撞撞地步行在沙滩上,踏出一串串小脚印供自己欣赏,当那细细沙子包裹了双脚正欣喜之际,不经意间便会有轻波荡漾而来亲吻小小脚丫,瞬间沙粒随波而去,追逐嬉戏中欢乐无比。太小的年龄无法辨识江边有快乐的同时也有潜在风险,他爸妈,或者其他大人发现后,立即把他抱走,避开这里的“危险”,去到大堤上玩,大堤上无沙滩无脚印少了很多乐趣!从此对长江充满了好奇与憧憬。

近水之人懂水性,接触多了就产生了互动,虽练不出浪里白条之功,也有自我成才之效,不到10岁的张金春就学会了游泳,掌握了基本功总有用武之地,在长江边玩耍的同时逐渐掌握了捕鱼捉虾的技能和本事,从而拓展了生存的空间!

郝穴镇南靠长江,著名的建于清咸丰九年的铁牛矶,就在郝穴镇的江边。周恩来总理等众多党和国家领导人在抗洪期间都到这里视察过。镇区里有一条小河通汉水,当地人称里河。他经常在江、河中救护落水小朋友,记得有一年冬季风浪很大,一个小女孩在小船上玩,船被风浪冲离岸边,小女孩也落水。他来不及脱光衣服就冲进河里救人,游到一半衣服湿透,他开始下沉,好在这时一个人拿竹竿递给了小女孩,要不然后果很难想象。

“搬筝子”,是当地方言,是一项捕鱼的活动。这种渔网做起来简单,找两根两丈来长的竹竿十字交叉撑起一张网片。在网底下面绑上些碎铁块,因重点低,有风也不怕把网吹个底朝天。起网时,形成网兜状,鱼就落在网兜里了,铁块往下坠着,然后,在拱起的竹竿上面系一个足够长的木棍,绳子一头拴住木棍,一头拿在手里,这样,“搬筝子”就做好了。“虾搭子”制作也很简单,将一米多长竹片弯成半圆形,用一根小竹竿固定直径,用网托在半圆圈,呈笤箕形状,用一根竹竿固定在半圆形的顶部。有了这样的工具,捞虾时,不用下水,把虾搭子向离岸一竹竿子远的地方抛开,用竹竿慢慢往怀里收虾搭子,捞上岸来,虾搭子里便有了不少的虾。有时,也用这两种工具到小河里捕捞鱼虾。

少年张金春聪明活泼,喜欢观察,爱动脑筋爱动手,构想着两种渔具的图像,筹划着使用的材料,思考着制作的步骤和方法,准备着制作使用的工具,充分的准备就是成事的基础,小小少年用这种做事风格,实现所想,正是巧思巧构巧布局,善做善成善发挥,两种工具诞生之时,就是挺进捕鱼捉虾之日,由于他善于思考和总结,每次比其他小朋友捕捞的鱼虾要多些,有小朋友想取经,他充满善意毫无保留地告诉他们:涨水的鱼,退水的虾,即长江涨水时多搬筝抓鱼,长江退水时勤用虾搭子捕虾。

谁都知道,贫困与饥饿是孪生兄弟紧密相连,小时候的张金春是饥一餐饱一餐,家里常有揭不开锅的景况,有时锅里煮几个土豆或红薯就是一家人的一餐,能让父母和几个妹妹吃上自己捞的鱼虾不仅补充粮食改善生活,还增加了营养成分,似乎生活上了一个台阶,为家里解决一部分困难开辟了一条活路,初步收获了成就感。多一份思考,多一份勤劳,多一份辛苦,就会让家里少一分饥饿,少一分贫穷,少一分困难,真是应了“自己动手,丰衣足食”这句话!

“穷人的孩子早当家”,苦难磨练人生。从他的童年就浸染了父辈们勤劳的本色,奠定了青少年时期能吃苦能奋斗的基础。张金春十多岁就会自己做饭了,洗菜、切菜、炒菜,淘米做饭,等等,“一条龙”地操作。还言传身教地造就了大妹妹这门功夫,每当张金春或是砍柴、捕捞鱼虾,或是在街道上推销烧柴、鱼虾回家,大妹妹总能把饭做好。以大带小,既有同胞骨肉之情,又赋予妹妹日常生活技能,达到既分担一些家务又可共同成长的目的,人生历练从一点一滴积累,操持生计中从兄妹的分工协作里体会了许多况味,作为哥哥,当然还要带着妹妹们玩耍,要保护妹妹们,从小就有了一种担当,学会一种运筹,鱼在水中长,人在事上练,岁月流淌中成就了早当家的本事,无愧于当哥哥的。生活在困境中翻过了一道道坎,童年快乐元素如影随形镶嵌在许多成长的过程中。 张金春常与妹妹玩手花绳,其中充满着智慧与乐趣。这是一种利用绳子玩的游戏,因地制宜,就地取材,有毛线、麻线、呢绒绳或棉纱绳等。用一根绳子结成绳套,一人以手指编成一种花样,另一人用手指接过来,翻成另一种花样,相互交替编翻,直到一方不能再编翻下去为止。只需灵巧的手指,就可翻转出许多的花样,有人说可变出好几十种呢,大家总是会在玩中创造出新的花样,还给这些花样取了名字,名字与花样紧密关联,好记好理解,听名知花样,观花就知名,玩出了乐趣玩出了创新。很多女孩子喜欢玩这个游戏,张金春旁观背地练也学了会玩,回家常与大妹妹操练,后来大妹妹玩这个项目如同变魔术般熟练。 一次,张金春把红绳子套在两只手腕上,分别用两只手的中指一挑,大妹妹用两只手的拇指和食指钩成两个叉,再向里面一翻,接着个指着顶,一个指着拉,就形成一个漂亮的网状;张金春用两只手的拇指、食指和中指一拉就成两根面条形或两个长方形;大妹妹用双手对应从张金春手里接过来,把线圈套在双手的食指和拇指上,就成长方形。 大妹妹能很快翻出一个五星形,她双手相对,把线圈套在双手的食指和拇指上,成长方形,然后两小指分别挑自己一侧的线绳,两拇指线圈互相套,小指的线放掉,形成三条平行的横线,两只小指挑拇指与食指之间的横线,形成了一个长方形和一个梯形的样子,再把两只拇指的线放掉,分别挑起小指与食指之间的斜线,再放掉一手小指上的线,就成五星形。张金春也会翻五星形。兄妹玩这个游戏,最喜欢挑成五星形状。时常边挑五星形状边唱:“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮,歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强……”

张金春除此外还会玩许多游戏,也会织鱼网,他从小心灵巧善于做事,为长大后当医生植下了慧根,与精进医术有着内在关系!

1962年,张金春的父亲的一位朋友介绍他到农具厂当学徒,领导见他个子小婉言劝回,1963年父亲单位领导看他们家里困难,就收他到副食品商店工作,初次步入社会在商店的门面里感知不同的人情与世态,也许这就是人生的第一步。

好铁可打钉,好男要当兵,离乡赴军营,豪情似雄鹰。远方有出路,参军成为心中的宣言,好男儿就应该志在四方,在报效国家的路上锻炼自己。心中的梦想就是穿上那身绿军装。

1964年11月,一群满腔热血的青年踊跃报名参军,张金春年满18岁,经过政审、体检等一系列严格挑选程序,在江陵县光荣应征入伍,穿上军装,精神抖擞,威武豪气,一人参军,全家光荣!家门前挂上了“光荣军属”的牌子,荣誉感从心里荡漾而出,此刻圆了他儿时的参军报效祖国的梦想,青春从此扬帆起航。入伍是祖国的挑选,也是人生的转折与开端,军旅序曲从身体变化中跳跃出惊喜的音符。

张金春可是独子啊!当时父母亲并不是很同意张金春参军,觉得家里就一个儿子,并且是老大,后面是几个妹妹,最心痛张金春的外祖母,最舍不得他去参军,万一去了部队有个闪失可咋办……可张金春铁了心要当兵。

临行前几天,父亲反复叮嘱、母亲重复叮咛,外祖母反复拉着他的手,“听首长的话,好好地干!”

农家有男初长成,营养缺乏体重轻,部队伙食油水好,经年养足精气神。翻开档案中的体检表,入伍时身高157厘米,体重47公斤,数据表明他当时身体弱小且不强壮。参军一年以后,他身高达到了168厘米,体重达到54公斤,磨练出了意志强壮了筋骨。从此,张金春的身体长得更加符合军人的需要,军事素养也与时俱进,各种知识积累有加,整个人有了质飞跃,举手投足间展现出合格军人的风范。

穿军装扛起枪,使命要担当,知识、智慧、责任、意志、道义是一个军人的五中境界;走上了战场,就要冲锋陷阵,就要不负使命,造就属于自己的人生。

张金春简介:1964年11月从湖北省江陵县应征入伍,服役20年,在援越抗美前线战斗了5年。于1984年5月转业到荆州市复员退伍军人精神病医院工作,历任副院长、纪委书记。张金春于20O8年创办了铁道兵援越抗美战争博物馆。2019年7月24日,被授予“全国模范退役军人”光荣称号;2019年10月18日,张金春作为英模特邀代表参加第七届世界军人运动会开幕式;2021年7月1日,张金春荣幸地出席了中国共产党成立100周年大会,并安排在天安门东侧观礼台前排就座。

图片说明:

1、第一张图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜