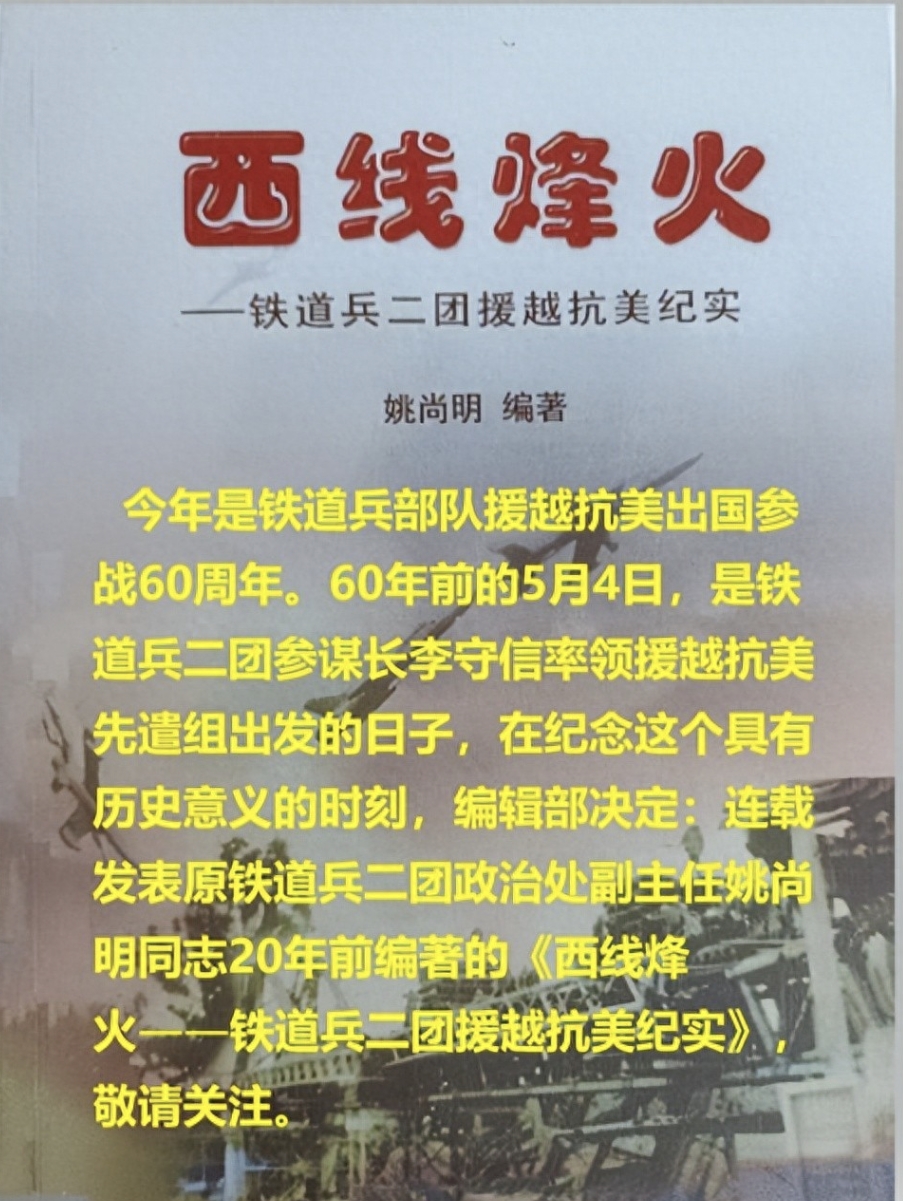

【纪念援越抗美六十周年】

《西线烽火——铁道兵二团援越抗美纪实》(连载)

姚尚明

西线烽火第五章(一)

第五章 合力同心

无数分力,形成合力。战场的各个部位,都与整体胜利紧密关联。

——题记

一 战地通信兵

二团通信排下设4个班,总机班、徒步通信班、架线一班和二班,每班六七个人。行政上归管理股领导,业务上受通信股领导。主要任务是保证电话畅通,收发传送书信报刊。这是一个团结战斗的集体。全排13人荣立三等功,架线一班荣立集体三等功。薄林堂从班长、副排长到排长,见证了通信排在战火中的艰辛历程。而他的故事也最多。

“勇闯“定时弹区”

1966年4月的一天,政委常喜礼从河内嘉林指挥所返回越池。从越池到桃盛还有几十公里路。决定晚上由通信班长薄林堂用三轮摩托车送他回去。当时,全团仅有一台指挥车嘎斯67另有重用,政委坐三轮摩托车略显寒酸。

薄林堂夜间开着三轮摩托,载着常政委在公路上急驶。开始心里忐忑不安:“政委是首长,指挥大部队作战,万一出点纰漏,问题可大了。”薄林堂再三提醒自己,务必小心为是。开着,想着,到了安沛机场附近一个三岔路口,“定时弹区”醒目的标牌立在路边。定时弹何时爆炸,不得而知。是冲过去还是原路返回?二者必居其一。薄林堂停车请示:“政委,咋办?”“能冲过去吗?”政委因为机关不少事情等待处理,心里很着急,前不久,他带着海政文化工作队的同志穿过一次“定时弹区”,没遇到啥问题,于是以商量的口气征求这位通信兵的意见。“能!”薄林堂坚定地回答。“好,那就冲吧!”政委命令。薄林堂发动车后,加大油门,摩托车在定时弹区飞奔。“轰隆”一声,一颗定时弹在距摩托车20米远的地点爆炸了,强烈的气浪把石块、泥土、弹片抛向四周的空中,继而雨点般落下,一块碗口大的石块砸向飞驶中的三轮摩托车。“当”的一声,摩托车附斗铁皮箱深陷一个拳头大的“酒窝”。车受轻伤,所幸人员无恙。

坐在车厢内的常政委松了口气,立即对这位勇敢的年轻人产生了兴趣。于是一路上两人拉起了家常。

“小薄,你是哪里人?”政委问。

“河南扶沟县”薄林堂答。

“今年多大啦?”

“我是1941年5月端午生,今年25岁,小名叫午生。”

“家里情况怎么样?”

提起家中情况,这位贫苦出身的年轻人向自己的领导滔滔不绝地讲起来:“俺9岁母亲去世,13岁父亲病故。家里有后母和一个年幼的弟弟。1938年,国民党炸毁黄河花园口,从此便流离失所,逃荒要饭,直到解放,才又回到扶沟。现在家中情况还好……”

“你写过入党申请书吗?”政委问。

“我已经入党两次了。”薄林堂答。

“那是怎么回事?”政委不解。

“俺1960年中学毕业后在崔桥区工作,不久就因工作积极入党了。3个月后,两区合并,变成王营公社,这时我又到公社邮电所工作。不到半年,我又被调到扶沟县邮电局工作,这工作几经变动,预备党员没有转正,组织关系就丢了。那时年轻,啥也不懂。”

“这是第一次入党的情况,第二次又入党是怎么回事?”政委要详细了解这名战士的入党经历。

“俺1962年12月入伍,先在铁六师二十六团一营一连一排三班,3个月立三等功一次,6个月升为上等兵。1964年8月调一师五团通信排,同年10月入党。去年4月咱二团在昆明集训,要调一名是党员又会开摩托车的,符合这条件的全师通信兵只有两人。俺是其中之一,就来了。俺入党快一年多了,组织关系还在五团。俺来时因为打篮球,把脚崴了,正在住院,是拄着拐杖来报到的。”

听到这里,政委对这位年轻人已经有了较深的了解。不到一星期,党员转正。又过了不久,薄林堂被提升为排长。

夜截导弹车

1966年5月的一天,下午6时许,中国驻越南大使朱其文紧急电话通知铁二团嘉林指挥所:国内一辆装载重要战备物资的大货车,原计划路线要先到河内,然后再决定去向。现在因情况突然变化,不走河内了,要求派人把车截住,带到嘉林指挥所停留,然后再决定去向。通知告诉了车号并再三强调:这是一项重要的政治任务。指挥所副团长宋玉恒,政治处副主任王均发接到电话后,研究决定派通信班长薄林堂带两个战士去完成这个任务。

这辆大货车车号是红牌A字头,后面是4位号码。车辆已从友谊关出发,沿越南一号公路向河内行驶,现在到达什么位置不祥。薄林堂这时正吃晚饭,忽然王副主任把他叫去作了交代:“这是一项紧急的政治任务,无论如何要坚决完成。”

越南一号公路从友谊关向河内,必经安员,安员以南30公里有一条岔道,转弯向东5公里即是二团嘉林指挥所。薄林堂接受任务后,立即开三轮摩托车,冒着小雨,带着两名战友,拿着手电筒出发了。

到达一号公路后,三人分布在约150米的距离上,每人相距约50米,薄林堂站在最后第三的位置上。怎样才能截住这辆车呢?认清车号是关键。薄林堂向前面两名战士交代,要集中精力看清红牌A字头,然后是看清车号,发现目标立即打开电筒向后面绕三圈作为信号。

夜,黑得伸手不见五指。雨,还在淅淅沥沥地下。越南北方的一号公路上,车辆稀疏。晚上行车,为了防止美机空袭,司机一般都不开大灯,只开小灯或关灯夜行。

一辆车过去了,又一辆过去了……一小时过去了,又一小时过去了,目标仍没有出现。“是不是已经通过了这里?”薄林堂心里嘀咕,但是眼睛丝毫不敢解怠,一眨不眨地注视着前方。

越南北方5月的夜,没有一丝风,闷热而烦躁,蚊子和小咬在头顶嗡嗡地转,远处的灯火忽明忽暗。雨中站立的这3名中国战士,拿着手电,为看清车牌号码,必须尽量贴近车辆,而夜间行车警惕的司机,对拿着手电筒照着车辆的陌生人,有着本能的警觉,处置的办法是不威胁自己安全的情况下,加速前进,于是车轮溅起的泥浆喷在他们的脸上、身上,不一会薄林堂三人就成泥人了。

不知道又过去了多少车辆,不知道身上又添了多少泥浆,只吃了半拉子晚饭的薄林堂三人,已经是饥肠辘辘,口渴难耐。“怎么还不来啊,班长——”中间的战士甘德强有点耐不住了,转身向后面的薄林堂喊着。薄林堂手握成喇叭状:“快了!集中注意力,再坚持一下!”其实,他的心里一点底也没有,他比战士更着急。但是,他现在明白:他是“指挥员”,他不能把急躁情绪传染给战士,否则,就可能误了大事,这可是个政治任务啊!

一阵大雨,三人变成了落汤鸡。已经深夜11点30分了,目标还是没有出现。薄林堂正在考虑:“是不是派一人回去询问一下,这车是否已通过这里?或已到达河内了?”突然,最前面的战士手电筒光柱向后面绕了三圈。其实,他并没有完全看清车牌,车辆就从身边急驰而过,站在中间的甘德强发现信号,准备拦车,手电对准车牌,车牌号码看清楚了,正是目标车辆,但是这货车司机并没有理会甘德强的停车示意,一踏油门,又开过去了。甘德强着急地一边喊,一边把手电筒不停地向后边绕圈。薄林堂手拿电筒,迎着车辆跑了几步,停在路中央,示意停车,这司机连过两个陌生人,心中甚是不解,前面这第三个陌生人站在路中央。“撞死他?”一个念头产生的瞬间又忽然止住,“他们似乎没有武器?威胁不大,不能无故害人。”于是减速,企图从薄林堂左侧绕过去。“停车!停车!……”薄林堂一边大喊,一边后退,就在汽车减速将要通过的一刹那,他奋不顾身的跃上了汽车的踏板,死死地抓住了驾驶室门。司机只好无奈地紧急停下,一个武装押运、肩挎冲锋枪的“大个子”,把薄林堂当成“劫匪”,一把抓住他的衣领,不问三七二十一,对准脑门重重地一拳打下去,薄林堂眼冒金花,摔倒在地。“大个子”拉动枪栓,准备收拾“劫匪”,摔倒在地的薄林堂顾不及疼痛,大喊:“我是大使馆派来的,有紧急事情通知你们,不要开枪……”这“劫匪”熟悉的河南乡音,立即化解了持枪“大个子”和司机的一半疑虑。“只要停下来,让我说话就行。”薄林堂立即站起来,满脸笑容地把自己及另两位战友向对方作了介绍,并详细说明了事情的原委。

1969年2月,通信排合影于机关驻地。二排左4为排长薄林堂。

“对不起,对不起,这车货很重要,我们很担心出事,刚才,啊呀……”“大个子”对刚才的一拳不好意思:“大水冲倒龙王庙,一家人不认一家人了。”于是伸过双手,表示歉意。薄林堂这时脑门虽疼,但心里可高兴了。“没关系,没关系,咱中国有句古话:不打不相识。”两位河南老乡的双手紧紧地握在了一起。

接着,薄林堂驾着摩托车带路,于凌晨一点把这台大货车安全顺利地带到了嘉林指挥所。

后来,才听说这货车装的是导弹。

两捅马蜂窝

团部至卫生队和汽车连的通信线路上,有两个马蜂窝,这马蜂窝成了通信兵架线、查线的一大障碍。一次架线,战士何发友被马蜂蛰得手、脸皆肿,吃药、打针休息了三四天才好。另一次查线,战士文学成被另一处马蜂咬的全身肿起来,住院治疗一星期才恢复过来。除掉马蜂,成了通信排全体人员的强烈要求。

除掉马蜂窝,必须周密准备、择机行动、突然袭击,才能达到效果。如果准备不好,行动失败,让马蜂跑出来,那后果就比较严重。已是排长的薄林堂决心为战友报仇。他首先带着战友前去侦察。发现,在通信线路边有一棵两人才能合围高大的歪脖子树,在那歪脖子的地方有一个大洞,这一号马蜂窝就长在树洞里。这时还是清晨,山里雾气浓浓。马蜂都在窝里休息。他们三人脚穿高筒靴,身穿雨衣,头戴沙网,把浑身上下捆得严严实实。薄林堂拿着一团浇上汽油的报纸,轻手轻脚地攀上支在大树上的竹梯,慢慢地接近树洞的一刹那,迅速地将报纸堵住洞口,然后麻利地掏出火柴点燃,他来不及一步一步退下竹梯,干脆纵身一跳离开大树,落到地面。大火燃烧处,这窝马蜂“全军覆灭”。

徒步通信班在桃盛。后排中间为排长薄林堂。

第二个马蜂窝不是长在树上,而是长在一处山坡的“山洞”里,这“山洞”其实很小,洞口直径只有三四十公分。这窝蜂数量特多,咬伤文学成的时候,薄林堂就在现场,自己的手上、腿上也被咬了两下,当时并无大碍,除掉这蜂窝用不着竹梯,战术还是“火攻”,除了“武装”整齐以外,他们还准备了一些报纸,多带了一塑料桶汽油。

薄林堂这次带着“受害人”文学成、何发友来到现场,首先把自己的防护穿戴作了一番检查。然后,轻手轻脚地接近马蜂洞,举起报纸团,纵身一扑,堵住了洞口,接着文学成何发友向报纸上猛灌汽油,这汽油浸湿报纸,流进了洞内。然后划着火柴一点,大火烧起来。也许是汽油稍为多了一些,大火把洞口的报纸烧了以后,流有汽油的洞内已是一片火海,洞内瞬间形成了一股巨大的压力,“嘭”的一声,“山洞”爆炸了。泥土、石块、树枝飞起来,同时,目标——五盘像大葫芦一样的马蜂窝也暴露了出来。这五盘蜂窝里长满了蜂蛹。这蜂蛹可是高蛋白。薄林堂三人把这“战利品”带回去。整整拔出三脸盆蜂蛹,足足有20斤重。

炊事班长正愁着没有东西改善伙食,见到这么多蜂蛹,高兴极了。用油炸的焦黄,清脆可口,通信排全体同志美美地品尝着“战果”,再不耽心查线被马蜂咬了。

查线路上

团通信排架线一班、二班负责司、政、后机关、卫生队、汽车连、团高机连及四营的有线话路的维护。由于驻地特别分散,这几条线路加起来有近百公里,多在深山密林中,由于美机频繁轰炸,天气刮风下雨,线路常常中断。保证指挥畅通,是通信兵的主要职责。因此查线、维护就成了架线一班、二班的最重要的日常工作。

外出查线,几乎天天都有。查线走山路,钻竹林累点倒没有什么,最头疼的是旱蚂蟥,树林中随处可见。走在第二个位置的人往往比较倒霉,第一个走过去,树枝有了晃动,蚂蟥一见动静,本能地往下落,正好落在第二个人身上。叮得满身是血。薄林堂回忆说,只要去查线,不挨蚂蟥叮几乎没有。有的一叮三四条。开始大家极为惊恐,时间一长,遇的多了,也就习以为常,只是检查的次数增加一些。一次,四川籍战士李广平被蜈蚣咬了一口,脚立即肿得很大,战友们把他送到卫生队,住院一星期,由于救治及时,才脱离了危险。

查线有时多而集中。一次,第一批三人派出去,还没有回来,又接故障报告,第二批人员又派出去,第二批没有回来,第三批人员又派出去,这三批人员都还没有回来,便又接到故障报告,这时家里只剩排长薄林堂和三个战士了。

于是,倾巢出动。薄林堂带着这3名战士,急急地走在去卫生队的深山密林中。越南的天气,反复无常,一会儿下雨,凉飕飕的,一会儿太阳出来,热的够呛。不一会儿,他们4人已大汗淋漓。走着走着,发现了故障点。

这是一片原始的竹林,竹林被风刮得歪倒在电话线上,排除故障,必须砍掉这倒伏的竹子。

4人挥刀砍竹,汗如雨下,不时有蚂蟥叮身,处理耽误时间。许多日子吃不上蔬菜,维生素缺乏,每个人的小腹以下,大腿以上都烂了,脚丫也烂了。裆部皮肤好像已不存在,透明的水,黄的和红的不时渗出来,人们如坐在那儿不动,不一会便把腿根和睾丸粘在一起。穿着裤衩,布就像胶布似的粘在上面,稍一动,就像粘下层皮来,难受极了。吴献炳、文学成干脆赤身裸体,光屁股挥刀大干,这光屁股干活有点“优越性”:一是蚂蟥叮上一目了然,二是免受裤衩粘肉之苦。薄林堂和李广平还有点害羞,裤衩仍然穿着,好歹这原始竹林没有异性,只要能使电话早点接通,光屁股并无大碍。

架线班吃饭,睡觉没有规律可言。有时正在吃饭,任务来了,放下饭碗就走。有时睡得正香,出故障了,就得连夜出动。吃不上饭,睡不好觉是常有的事。一次,一班长白盛中带领两名同志去查线,天黑出发,直到第二天下午才回来,20个小时没有吃饭,渴了就喝一口野芭蕉心里的水。为了解决吃不上饭的问题,他们有时也带点米,带两罐头,进行野炊。办法是把大米放在有水的竹筒里,然后砍来干树枝烧,把大米煮熟后,劈开竹筒,打开罐头,这餐饭就在大伙的忙碌中开始。架线班查线途中遇到蛇不计其数,每人手中有藤制的拐杖,一边走一边拍打,“打草惊蛇”,蛇跑了就行,战士们也不与它们周旋,完成任务要紧。一次通信排食堂锅边一条四脚蛇在爬,战士张安龙正要去抓,一眨眼不见了。锅里煮着面条,放的罐头,大家吃完面条后都在喝汤,汤喝得差不多了,才发现锅里有一条四脚蛇。在大笑声中,回味着面条汤还挺有味的,原来大家喝的是没有剥皮的四脚蛇汤。

营、连的通信线路大多是一对“被服线”,串联多部电话,由于线路长、串机多、接头多、潮湿,加上美机经常轰炸,所以线路经常坏。一坏就得去查,做到随坏随通。各营通信班的战士经常半夜去、半夜来。辛苦自不待言,而白天查线更危险,一旦遭遇敌机,就有生命危险。1966年2月16日,四营管区在寨湖一带电话线路被炸断,战士王代轩和副班长邱尚勤一起出去查线。当他俩来到电话线破坏处,正紧张抢修时,敌机向他们俯冲下来,发射多颗火箭弹。而此时对面山头的高炮和高射机枪也向敌机开火。王代轩正准备隐蔽,一块弹片飞来,击中了他的左脚,鲜血直流。他立即解开急救包进行包扎。接着,邱尚勤用查线机向营里汇报,营首长立即派车辆接回单位治疗。受伤的王代轩一天也没闲着,坚持在家值内勤,为战友们做些力可能及的“小劳动”。脚上的伤经半个月治疗,慢慢好转,而伤痕作了终身的纪念。

送信途中

通信兵送信的途中,充满紧张、艰辛和危险。

一次嘉林指挥所接到中国大使馆通知,有情报显示:美机要轰炸北江,市求二营保障的目标。指挥所拟定一封加急信件,要求12点前送到二营。时间只有一个小时,距离60公里。薄林堂拿着这封“鸡毛信”,开着摩托,紧急出发。出发前有关领导作了交代,这信关系到二营一千多人的性命和他们保障的目标,时间刻不容缓,必须保证按时送到。薄林堂来不及多想,一路风驰电掣,很快到达市求。在一个上坡处,突然响起防空警报。薄林堂将摩托车开到一棵大树下暂停,望着天上有什么动静,正准备继续前进,这时摩托车发动不着了,任凭使出全身力气,这发动机就是发不着。一分钟,两分钟过去,薄林堂急的浑身是汗,怎么办?跑步去?那哪能来得及。薄林堂向四周一望,只见有一辆越南汽车停在山坡的树下防空。薄林堂跑过去,向司机说明原因,但由于语言不通,说好一阵子,越南司机只叫“空别、空别(不懂、不懂)。”薄林堂用手比划着让他开车送他,并示意事情非常紧急,这司机看着薄林堂的神色,觉得事情非同一般。于是开车把他送到二营营部。这时离12点还差5分钟。

二营部队得到通知,紧急部署,避免了敌机轰炸的损失。

刚入越一段时间,送信皆靠徒步。后来从国内弄来了四辆旧自行车。从农村来的这批通信兵,谁也不会骑自行车。政治处驻地山坡脚下,有一块近百平米的打谷场。薄林堂就在这打谷场上教大家学骑自行车。几个战士相互帮助,很快学会了骑车要领。司政后机关和直属队驻地高度分散,且大部分在深山密林,因此,送信的路上,有一半路是人骑自行车,有一半路是自行车骑人。

送信路上,路过的越南土地,是一片片被炸的焦土,土地荒芜;经过的村庄没有完整的,都是残垣断壁;很多地方,横尸荒野,一些人的肢体挂在树枝上、墙头间,一派惨不忍睹的景象。所有这些,都是美帝国主义给越南人民带来的灾难。而这时,想到自己的责任,任凭再苦再累,也会不由自主地加快送信的步伐。

送信的路上,还有随时遭遇敌机轰炸的危险。一次,通信班赵荣坤和王玉德前往三营送信。行至半路,敌机临空。赵荣坤快步向山坡跑去,准备防空,一颗菠萝弹落下来,炸穿了小腹,鲜血直流,肠子也出来了。王玉德将他紧紧包扎后,背到公路边,拦住了一辆本团汽车,将他送到了卫生队。赵荣坤住院一个月,还有三颗钢珠没有取出来,就坚决要求出院,继续工作。荣立三等功。后来,赵荣坤退伍回到四川老家,地方不承认他的伤情。来信给薄林堂说明原委。薄林堂为他写了证明,请有关部门盖了公章,寄给了他。

三十多年一晃过去了。现在十堰工作、已经退休的薄林堂经常叨念自己的战友:“亲爱的荣坤,你现在好吗?”

67支队炮兵团和铁二团各有一条电话线连接在对方的总机上,实现了空情等信息的及时沟通。图为炮兵团通信连连长、指导员和铁二团通信班的同志在桃盛合影留念。

后排左3为炮兵团通信连连长、右2为炮兵团通信连指导员,右3为铁二团通信班张安龙。

前排左2涂一新、3冯显青、4胡长青、5彭开忠。四人均为铁二团通信班战士,(张安龙提供)

编辑:向日葵