走进翠花湾九号院

2002年5月24日,北京难得的一个晴天。

西城区翠花湾9号,一座由一圈灰墙围起来的院落,虽不大,却也别致。院内,四栋灰墙灰瓦的平房在绿树掩映下,间或能听到几声鸟鸣,为这小院平添了几分生机。在喧嚣的大都市中,这里恰似一个幽静的港湾,让人觉得温馨、安宁。

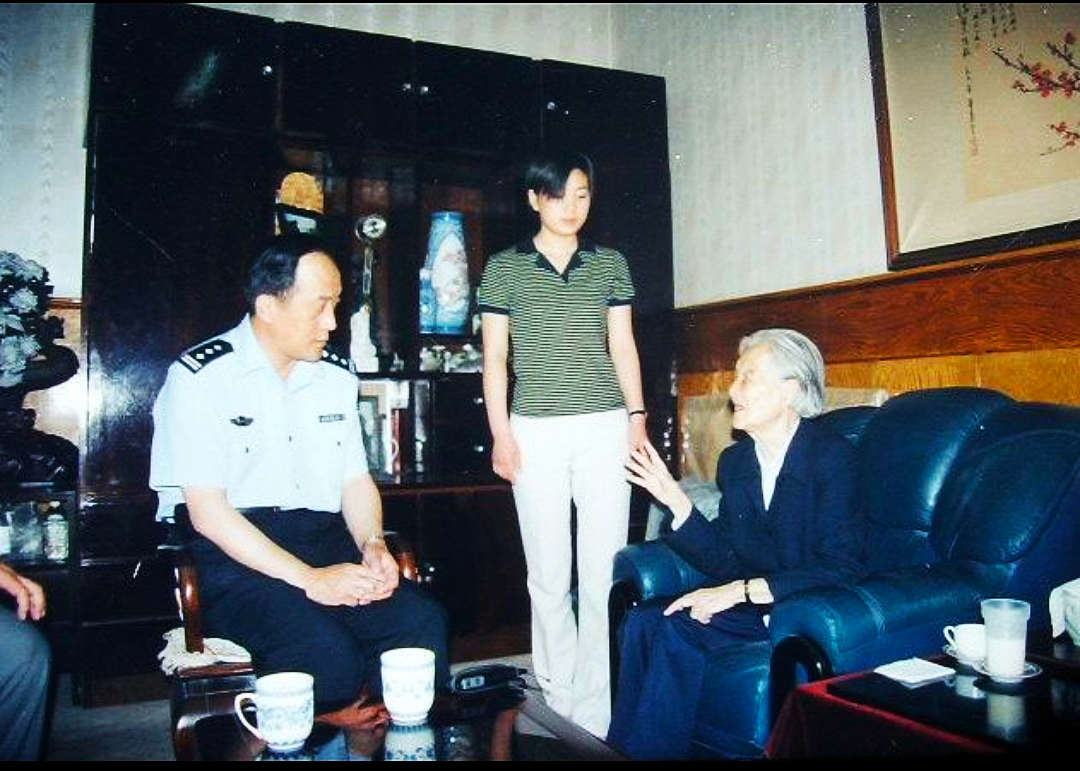

这里住着一位与北大荒有特殊关系的老人,她就是原国家副主席王震的夫人王季青。

老人的手很小、很软,握着她的手,读者不禁心中升起一股暖意。原王震同志的老部下黄振荣的儿子、总局交警支队副支队长黄黎也来了。他问老人身体怎么样了,老人幽默在答道:“马马乎乎吧!”

王季青的小保姆告诉我们,已经89岁的老人除了耳朵背,牙不太好外,身体没有别的大毛病。由于听不清我们说的话,小保姆将嘴贴在了她的耳朵上不断地人她当“翻译”。虽然我们交流起来难度很大,但老人还是认真地回答着我们提出的每一个问题。

老人思路很清晰,记忆力也不错,谈起往事来,仿佛历历在目。

王季青老人1913年出生在东北第一大城市沈阳。在她很小的时候,父亲就去世了,母亲带着她还有哥哥相依为命。“九·一八”事变后,她和母亲随在东北军服役的哥哥流亡到北平。她先后就读于志成中学、师大附中,1935年入北京大学化学系学习,后转入历史系。上学期间,她经常阅读革命报刊,积极参加抗日救亡活动。她曾参加过“一二·九”运动和北平学联组织的南下宣传团,1936年加入中国共产党。

抗日战争爆发后,她和后来成为贺龙夫人的薛明、成为陈毅夫人的张茜等一大批学生冲破日军重重封锁线,于1937年9月到达革命圣地延安。

10月,她与当时任三五九旅政治委员的王震相识。11月份,两人结成终身伴侣。解放后,王季青老人曾担任过北京女子第八中学的校长、王震办公室秘书、国家教育部巡视员等职。目前,老人还享受着部队军级干部待遇。

“黑龙江垦区现在的经营情况怎么样?入世之后,对你们影响很大吧?”老人与北大荒有着割舍不断的情感。

“北大荒通过结构调整,现在已经有1000多万亩水田,水稻抗灾能力强,高产、稳产,在国际市场上也有竞争力。

黄黎的回答令老人满意。她意味深长地说:“开发北大荒不容易啊!当年有不少人说怪话,王震为了北大荒,顶住了许多压力。”

说到此处,老人有点儿激动,她端起茶几上早已冲好的营养素喝了一口,用纸币擦擦嘴后接着说:“你们北大荒人吃苦最多,住的房子矮不说,气温那么低,还没有煤烧。”

“现在有不少北大荒人都住上了楼房,烧上了煤气,看上了有线电视,很多农场还修了水泥马路。您再去,跟以前可大不一样了!”

王季青老人听黄黎的这一番介绍,高兴了,说:“那可真是不错!”

王季青老人先后4次到过北大荒。

为了体现对北大荒开发事业的重视,王震同志把自己的亲妹妹王招庆一家人送到了八五二农场。1959年秋天,王季青随王震同志第一次来到北大荒,特意到八五二农场看望了王招庆全家,并看望了黄振荣一家人。

黄振荣曾经是王震任铁道兵部队司令员时的一个师长,十万转业官兵进入北大荒后,他成为八五二农场的第一任场长。

1961年5月,王季青陪当时的国务院副总理邓子恢、国防部长粟裕及王震同志再次来到北大荒。那时王震刚做完胃切除手术,还处于恢复阶段,但他和王季青仍去了一趟八五二农场,这次是专程为黄振荣的事去的。

由于种种原因,黄振荣曾一度提出要离开北大荒,没想到这事还惊动了当时的农垦部部长王震。

在八五二农场大礼堂召开的全体干部大会上,王震同志的情绪非常激动,他大声地对黄振荣说:“你想调走,那是不可能的。你死了,就埋在八五二农场的南横林子;我死了,就埋在八五二农场和八五四农场交界的将军岭下的松树林里,也不用人来悼念我们。”

王季青坐在主席台下的第一排,听完王震的这番话,她冲坐在主席台上的黄振荣笑了笑。王震夫妇走后,黄振荣没再提调走的事。

不幸的是,黄振荣在“文革”期间含冤死后。当人们为他换衣服时,才发现他的10个脚趾甲已冻掉了9个。他的不幸遭遇使王震同志极度悲愤,一连几天吃不下饭。粉碎“四人帮”后,王震同志派秘书把黄振荣的档案调来,亲自找邓小平同志为他平反了冤案。

1990年夏天,王震同志偕王季青及孙子、孙女等人重返北大荒。他在佳木斯农垦大厦15楼接见了黄振荣的家属后,执意要到黄振荣的坟上看一看。由于王震同志的身体不太好,身边的工作人员没有同意。王震说:“我去不了,但我的家人必须得去。”

8月4日,王季青老人带着孙子、孙女来到八五二家场南横林子,向黄振荣的墓敬献了花圈,挽带上面写着:黄振荣同志千古!王震全家挽。

“听说北大荒也开始搞退耕还湿、退耕还林了,这样好啊,生态环境真得好好保护啊!要不然,真不知道吃什么好了。”虽然老人平时几乎足不出户,每天只是在会客厅里走上几个来回,但知道的事还挺多。

她建议垦区在发展现代化农业时,要有意识地多用有机肥,说起现在人们对农肥的认识,她感到有点困惑:“过去农民把粪看得跟宝似的,谁家要是粪多,那可让人羡慕了。可现在却没那么多营养了。”为了说明昔日粪肥在现实生活中的重要性,王季青老人给我们讲起了旧社会“粪霸”的事来。

“我们在北平上学那会儿,城里粪便的支配权都在粪霸手里。我记得那时东城和西城各有一个粪霸,谁要是卖粪,都得经过他们,卖多少钱也由他们定。别说,这些粪霸当时也懂得以质论价,东城居民的生活水平要比西城高,所以东城的粪便‘含金量’就高,价格就比西城的贵一些。”

老人把这段往事讲得绘声绘色,大家都被逗乐了,她自己也笑得非常开心。

与我们同去的留在垦区的城市知识青年代表、农垦交警支队队长左兴武趴在王季青老人的耳朵上告诉她:“现在北大荒特别重视发展特色食品和绿色有机食品产业,有很多产品都是国家承认的绿色食品,还有一些有机食品出口到国外。这次我们给您带来的完达山牌加钙奶粉和鲜奶也都是绿色食品。”

听着左兴武的介绍,老人露出微笑,并不断地点头。

老人喜欢吃东北的酸菜,这次来之前,黄黎特意找了一个可靠的地方,买了一塑料袋酸菜带给她。

“兴凯湖还有大白鱼吗?”说起兴凯湖,王季青老人兴致勃勃。1993年,她最后一次到北大荒,就是到的兴凯湖畔的八五一O农场当壁镇。

那一年,为了让后人记住王震对北大荒的贡献,总局在当壁镇立了一座“王震将军率师开发北大荒纪念碑”。

王季青老人带着孙女等专程从北京赶来参加揭牌仪式。黄黎的母亲赵英华也特意从佳木斯赶到当壁镇,看望老大姐。两个人见面非常亲热,王季青老人把一块手表、一块日本产的手绢、一块新疆产的纯羊毛坐垫和一盒大三元月饼送给了赵英华。老人的孙女说:“奶奶一个月以前就开始准备这东西了。”

“是王震让黄振荣到北大荒来的,这些年,你们跟着受苦了。”拉着赵英华的手,王季青老人百感交集。

得知垦区要建一个北大荒博物馆,前不久,王季青老人把王震同志生前用过的一些物品寄了来。这次听说我们要去,她又找了一件王震同志到北大荒时穿过的中山装和他看过的部分有批注的书,委托黄黎带回来。

她希望这些东西对教育北大荒的下一代能起点作用。但最让她牵肠挂肚的还是北大荒贫困儿童的上学问题。

“北大荒还有多少贫困儿童上学有困难?”

王季青老人问我们。

“大概还有1000多人。”在民政局当过副局长的左兴武说。

为了北大荒贫困儿童上学的事,王季青老这些年没少操心,她不仅捐钱捐物,还经常写信鼓励孩子们好好学习,做一个有志气的人。当黄黎代表受资助的孩子向她表示感谢时,她谦虚地说:“我只不过尽了点微薄之力。光靠我一个人的力量还不行,这件事需要大家共同努力,集腋成裘,才能办成大事。”

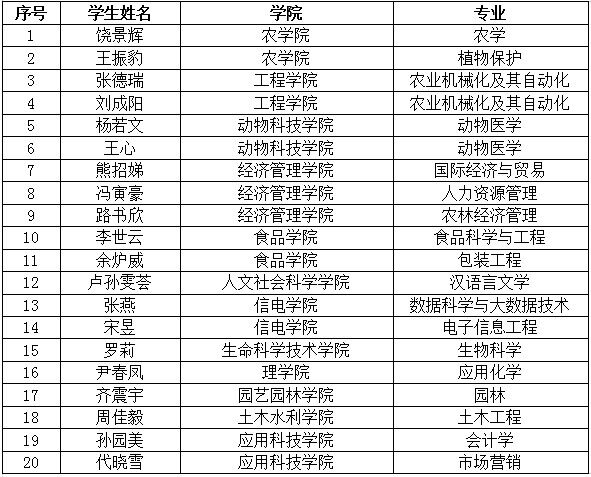

1996年,王季青老人听说垦区有一部分贫困职工的孩子大学上得艰难,便卖了两次自己收藏的字画,筹集到5万元钱,分两次寄给了八一农大。八一农大以此钱为基础,成立了王震基金会,常年扶持优秀贫困大学生上学。

2024年八一农垦大学王震基金会扶持部份贫困大学生上学名单:

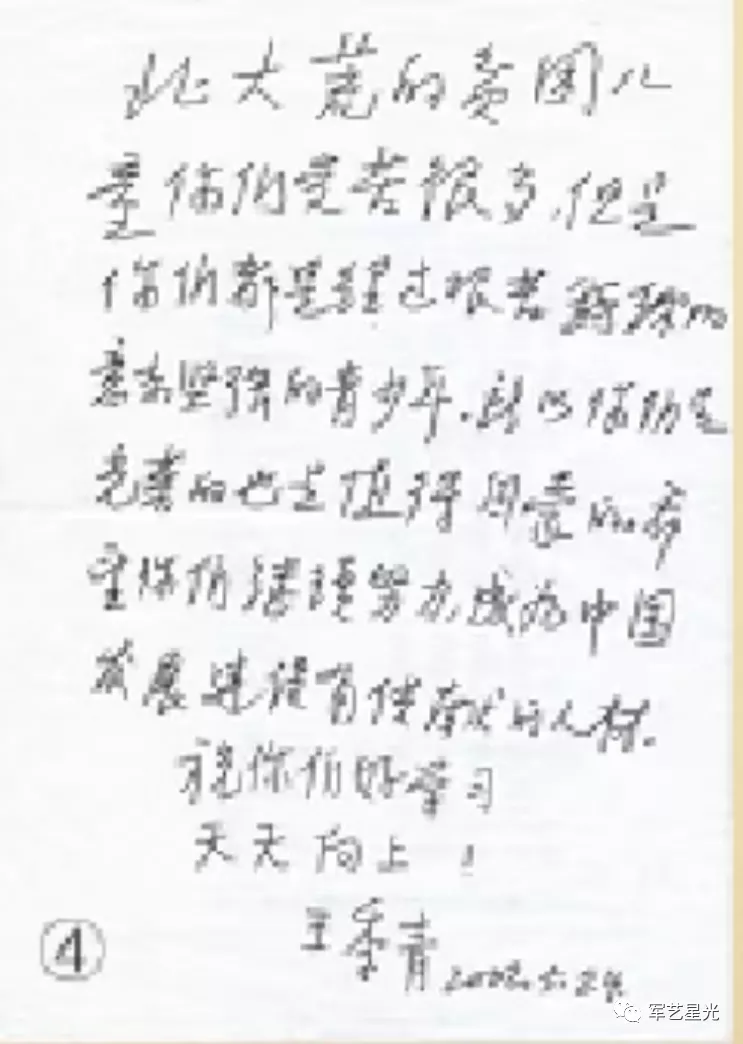

2001年12月,王季青老人在深圳的儿子家居住期间,又买了一批学习用品和书籍,寄给了北大荒的贫困孩子,并附了一封信。她在信中写道:微薄之物,无济于事,只是表示对艰苦孩子的一点支持而已。我特别怀念他们的父母、老一辈,已经艰苦奋斗五六十年了,孩子上不起学,太可怜了。成立特困儿童基金会是非常好的,我大力支持。我的贡献还很小,微乎其微,很抱歉。北大荒的贫困儿童,你们受苦很多。但是你们都是经过艰苦缎炼的、意志坚强的青少年,所以你们也是光荣的、自豪的。希望你们继续努力,成为中国发展建设有贡献的人才,祝你们好好学习,天天向上。

话虽不多,但老人的一番苦心可见一斑。

今年4月,王季青老人回到北京。由于深圳和北京在温度、湿度上有很大差距,刚回来的前几天,老人感觉不太舒服,就服了几天中药。等身体状况稍有好转,她又迫不及待地把在儿子家居住期间省下的生活费和工资共计两万元邮到了北大荒,希望用这笔钱帮助贫困孩子上学。

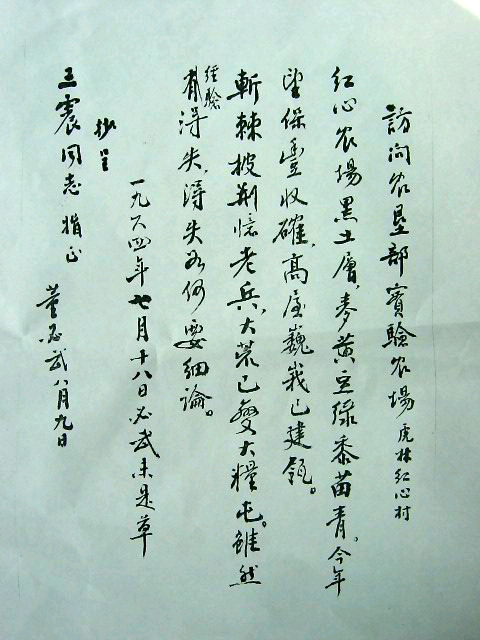

2002年1月8日王季青老人在信中写道:寄去一些文具,请分配特困儿童使用,减轻一点负担。一个人负责供一个儿童恐困难较多,难以为继。成立基金会有一定经济基础,集腋成裘,这样力量会大些,可以长期解决特困儿童的学习问题,这类问题需农场总局领导负责,我现在写封信很不容易了。

“六一”儿童节快到了,王季青老特别想念北大荒的孩子们,尤其是那些贫困儿童,为此,她用颤抖的手为北大荒的贫困儿童写下了一段寄语,希望通过本报表达她的亲切问候和鼓励。

1996年到2002年,为八五二农场贫困生捐款八次,受资助贫困生258人次,累计金额105400元。捐赠衣服200余件,笔2876支,作业本600册。连续九年替学校订“求实”杂志72本。赠照相机一台,作为教学用具。另对八五0、八五三农场贫困学生,赠4万元钱和一些学生用品…。

王季青老人在王老去世以后,把北大荒的事业看成王震将军未完成的事业,把北大荒的孩子当成自己的儿孙。

当老人家接到宝泉岭农管局局直中学全体师生的感谢信,她仔细用放大镜逐句阅读后,知道交警支队和学校搞了“王季青夫人扶持贫困学生赠送”仪式,又来信告知:“我,只是尽了自已一点微薄的力量,今后不要搞什么仪式,不要宣传。我只是为垦区贫困学生尽了自己应尽的一份义务…”。如此高风亮节,不让宣传自己的作法,值得敬佩!

在王季青老人看来,物质上的支持固然重要,但精神上的鞭策也不可缺少。说起老人对精神生活的认识,她身边的小保姆偷偷地告诉我们:“奶奶从来不看电视。”

“为什么?”

“因为她觉得电视把人都教坏了。她喜欢看书,看的最多的还是古书,特别是岳飞、诸葛亮的书,她反复看,她认为他们的精神值得学习。”

原计划只有半小时的采访,却延长了一个多小时,当王季青老人身边的工作人员进来提醒时,我们才意识到让老人受累了。

听说我们要走,老人要送我们每人一套由她签名的精装《王震传》,她一边往书写字,一边拉长声说道:“这套书里,写北大荒的内容太少了。”

走出王季青老人的起居室,天已近午,阳光透过翠花湾9号院内的巨大树冠均匀地洒在我们身上。抬头望去,记者突然想到,王季青老人不就像那历经风雨的树冠吗?

黄黎摘自《农垦日报》2002.6.15. 并加入王季青老人家扶持黑龙江垦区贫困学生部份捐款钱数和照片。

韩志营同志现为黑龙江省农垦日报总编辑。

图片来自作者提供

编辑:开门见喜