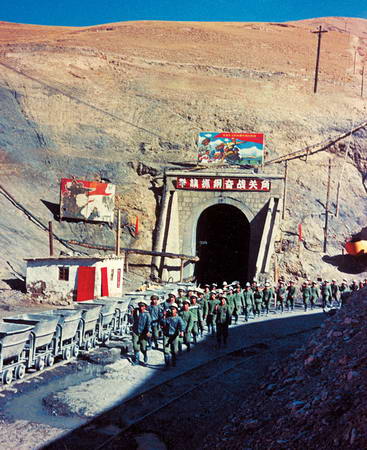

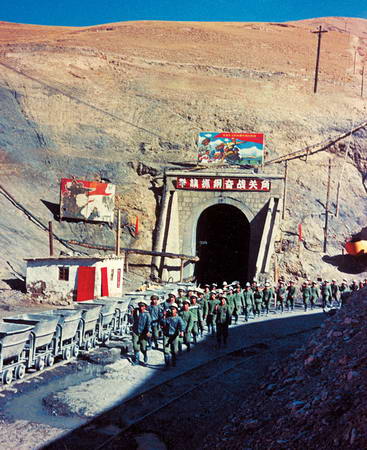

举世瞩目的青藏铁路,堪称天路工程,其中的关角隧道则是天路上的咽喉,高寒缺氧、地质复杂、条件艰苦、环境恶劣。为确保工程任务的顺利完成,铁道兵第十师决定在进出口分别设立师团工作组。

其中进口工作组的最高领导是师参谋长郭益品,组员有师作训科潘建学工程师(关角隧道出口大塌方时他正好在一营蹲点,当时被堵在洞内,是抢塌方的英雄,荣立了二等功)等人。

四十七团的领导是副团长阳天树,主要组员有作训股参谋丁明德、工程师李忠歧、军务股长朱其国、宣传股长殷明和、财务股长徐永发、装备股工程师邓崇燮等。另外参谋长冯玉顺、总工程师余天华还蹲点过一段时间。

二营由技术主管李子璋带队,工程师廖太煜、胡益贵、尹华能、李朝富、林啟跃、左西宁等人参与。

二营的人员基本固定不变,而师、团的工作人员则实行定期轮换,但以上人员坚持的时间最为长久。

这个工作组长期驻扎在隧道洞口,级别高、能力强、责任大、工作忙,并时时刻刻掌握着洞内的一切情况,是关角隧道进口的最高指挥机构。

自己作为统计员也有幸加入到了这个最高的指挥中心。其主要工作就是统计工作范畴内的各类报表、情况汇报、填写分工序进度图等。每日还要坚持进洞收集进度、了解施工情况,回来后填写进度快报及统计分析表,并分发给各位师、团、营领导,复写几十份。当时的计算工具只有算盘,一式多份的报表只能用复写纸复写,工作量特别大,手都磨出了老茧。为此还闹出了笑话,我右手经常戴着一只线手套,在看了一个电影后,有人说我是特务,在搞接头,暗号是单手戴手套,并高喊:"抓特务了"。引起了大家的阵阵笑声。

另外可以说,关角隧道进口的一切大事,我都是第一个知道的人,因为统计员桌上有一部值班电话,24小时开通,所以大家最害怕的事情就是半夜三更来电话,那一定是大事。基本上所有的伤亡战士我都见过,因为抢救站就在我们的旁边,我们接到电话后,经常随领导在抢救站门口(也是洞口)等待伤亡者出洞,还曾经参与过抢救,也亲眼看见过战友牺牲的最后时刻,回想起来令人撕心裂肺,终生难忘。

虽然工作繁忙辛苦,失去战友使人心痛难过,但工作环境还是顺心顺意的,工作组里我的年龄最小,职务最低,但大家对我都特别好,特别关心爱护,亲如家人。潘老经常亲切地称我为"大个子",我很瘦,他还要求我多吃点,说他们家乡的美食多,我肯定会胖,我俩一老一少,相处的还算可以。不知是谁和我开玩笑地称我"左派",后来不少人就直接叫我左派,连郭参谋长都这样叫过。

可能这些"大官",平时在他们的圈子里,保持着严肃认真的态度,而在这样的临时单位,各负其责、互不隶属,所以就比较放肆,没大没小,毫无顾忌。

郭参谋长工作认真负责,要求严格,但却平易近人。记得他是湖南人,特别喜欢吃刺激性的食物,尤其是喜欢吃当时人人都避而远之的虾酱,他每天都让伙房蒸馒头时蒸一小碗鸡蛋虾酱,闹的滿食堂都是气味,他也很不好意思,积极动员每个人都品尝一口,谁知道竟然会大受欢迎,人人争抢,尤其是夹馒头特别好吃,堪称美味。他开玩笑地说,我就不该让你们品尝,弄得我都不够吃。无奈炊事员只好改用大碗,以满足需求。记得还用青海湖的鸟蛋蒸过虾酱,一个蛋蒸一小盆。

但是,有一个人却从来不动虾酱,他就是李忠歧工程师。他在宿舍里说了一句话,引起了大家的"公愤",他说:"你们知道虾酱是怎么来的吗,就是人吃了虾米以后就变成了虾酱",说完之后拔腿就跑,追之、闹之、打骂之、求饶之、欢笑之,乱成了一团,有人还提议给他喂吓酱,并给他起了个外号叫"吓米皮"。一群老顽童,欢乐无极限。

当时没有环保意识,除食用鸟蛋外,青海湖的湟鱼都捕捞了不少,吃不完坏掉并扔掉了许多,现在看来肯定都是犯罪行为。

阳副团长可算是一位标准的军人,再忙再累,他都要求工作组人员按时出早操。按理这样的临时单位,纪律松散点也是很正常的,但是他每天喊叫大家起床的高嗓门,人人都不敢马虎,他还要带领大家跑到二营部与他们一起出操。他工作认真负责、能力很强,待人也很好,哈哈大笑的样子印象深刻,令人难忘。

潘建学老英雄是师团工作组里年龄最大的一位,待人亲切和善,工作特别认真,每天坚持上工地。但在玩耍上却很少参与,略显沉默寡言。而在工作上,他却劲头十足,情绪高涨,经常滔滔不绝,声音略带沙哑,满口四川方言。他的英雄行为却经常刻意回避,可能他觉得不少原因是因为施工不当、把关不严所导致,所以不愿提及。即使要说,他讲的也尽是别人的功劳,或者是技术把关、经验教训等内容,可见他的道德品质也是十分高赏的。

工作组全体人员不到二十人,住房条件极为简陋,靠近隧道口临时搭建了一排干打垒的土房,钢轨当梁,油毡为顶,两边隔开几个单间供师团领导居住,其余人员全部都挤在中间的大屋子内,虽然不是通铺,但床与床之间仅隔二、三十公分的距离,十几个人共用三张办公桌,十分拥挤。这样的艰苦条件,这么多军政"高官",挤在这样的狭小空间,不但没有人抱怨,反而大家都很开心,无拘无束,其乐融融。

屋子中间有一个汽油桶做的大火炉,烧热时温暖如春,熄灭时冷若冰窖。更令人烦恼的是灰尘特别大,捅炉子时大家都要到门外边躲避,回来时床上、地上到处都是灰尘,无奈每个人的床铺上都铺了一张白色的塑料纸,白花花的一片,有人戏称为停尸房。

记得有一次廖太煜工程师值夜班,早上捅炉子时他不想躲避而继续睡觉,他戴着口罩,并用塑料纸盖住全身。待大家返回后,不知是谁喊了一声"向廖工遗体告别,一鞠躬、二躹躬、三躹躬",引起了大家的阵阵笑声,老好人廖工不但没有生气,反而笑出了眼泪。后来领导知道后还提出了善意的批评,一是不许影响值夜班人的休息,二是玩笑开过了头。

这样的欢声笑语在这个大家庭里是经常不断的,殷股长更是大家公认的活宝,笑话最多,段子最好,朱股长也是一个十分幽默和搞笑的人,殷、朱斗嘴更是一道靓丽的风景线。

虽然大家都很忙,每天上工地值班,回来后研究方案,解决问题。工作又苦又累,但都十分乐观,忙里偷闲下象棋,玩"十八猜"是大家最喜欢的活动。

李子璋工程师是名符其实的象棋高手,几乎无人能敌,工作组里有不少象棋爱好者,二营尉振忠营长还经常前来对弈,郭参谋长也常来观阵。

印象最深的还是智力游戏"十八猜",丁明德参谋则是当仁不让的高手。

丁明德是一位技术干部,曾经三上高原,他工作认真负责,技术全面,思路清晰,后被任命为铁十师副师长,兵改工后任铁二十局副局长。

一九八三年七月,胡耀邦总书记乘专列视察青藏铁路时,他代表铁十师向总书记汇报施工情况,受到了总书记的高度赞扬。

玩"十八猜"是他的专长,也有人说是他的发明。

具体玩法是:猜人名,一人出题,另一人或大家竞猜,出题者先把人名写在纸条上,但竞猜者不能看到。猜的人名范围涵盖古今中外、死人活人、书刊电影、神话传说、男女老少等等。

基本原则是:你认识、我认识,大家都认识,或者是都知道或熟悉。

出题者只能回答"是"或者"不是",不许误导,不能提示。

竞猜者可以提问,比如此人是男、女、老、少,死人、活人,古、今、中、外⋯⋯等等问题。假如您提问:"此人是男的吗?",他若回答:"不是",那此人肯定就是女的,男的全部排除,您就可以在认识的女人中找到此人。实际上就是采用排除法逐步缩小范围,最多只能问十八次就要猜出答案,故而得名为"十八猜"。

知识渊博、思路清晰、分析能力強者往往猜出较快,几下就能猜出。有时纸条上写的就是竞猜者本人或其爱人,他还死人活人的问半天。更有一次,出题者在纸条上写的是他本人,经过几轮问答,大家基本上锁定了他以后,有一个家伙却故意问:"此人是猪吗"?他生气的回答:"不是","那就是狗吧","滚蛋,是我自己"。引起了大家的阵阵欢笑、热闹非凡。

还有一次,竞猜的时间太长,自己印象特别深刻,纸条上写的是雷锋,但结果大家都没有猜出,经反复提问,知道了此人既是英雄、军人、男人还是一个活人等等,但并无一人能对上号,陷入了僵局。竞猜者只好认输,待打开纸条以后,大家都说是出题者耍赖,把死人说成活人,而他却理直气壮地说:"雷锋同志没有死,他永远活在我们的心中,你们不知道吗?难道一个十八猜,就要把雷锋同志给猜死了不成,是你们输了"。敬请各位首长和战友给评评理,到底是谁耍赖,到底是谁错了。可能双方都永远有理。

"十八猜"可引人入迷,可锻炼智力,提高分析能力,促进学习知识,是一个很好的游戏活动。此活动除猜人名以外,还进而引伸到了各个领域,比如猜外国首都,猜中国省会,猜山川河流、名胜古迹等。此活动还促进了大家的学习热潮,历代皇帝、所处朝代、历史地理、电影明星、导演等,都是大家学习和研究讨论的热点。

但是,随着时间的推移,社会的发展,文化娱乐活动的丰富,此活动已经被人们遗忘,可能将会永久失传,不勉使人感到十分遗憾和伤感。

多么希望当年的各位领导、战友,能够再痛痛快快的玩一次"十八猜",那将是多么开心的一件事呀!可能这辈子再也没有这个希望了。但愿名位领导、战友平安健康、幸福快乐、好运永远。

难忘的关角隧道岁月,难忘的师团工作组!

《难忘师团工作组》

难忘关角几春秋,

苦乐师团工作组。

将军士兵同屋住,

不畏甘苦手牵手。

正确指挥服好务,

何俱艰难与险阻。

挑战极限修天路,

铁血军魂耀千古。

二0二三年五月于西安

图片选自网络

(本版编辑: 老粥)