秦巴山,

路难行,

天如火来水似银……

亲人送水来解渴,

军民魚水一家人……

八月的骄阳高高的悬在旬阳县小山城的上空,热的人头上冒汗,嗓子冒烟,汗珠子八瓣摔落在青石板铺成的路面上,“吱”的一声,瞬间,踪迹全无,可真热坏了一群身着崭新军旅色衬衫的男男女女,胸前原铁道兵5848部队学兵连的标志已被汗水浸透,只有秦巴明珠庆祝旬阳建市纪念的字样还隐隐闪现……

这是一群年龄近七十的老头,老太太,从背影上看去,你还当成是正逢时年的棒小伙子,俏姑娘呢。

他(她)们就是当年的“学娃子”么。

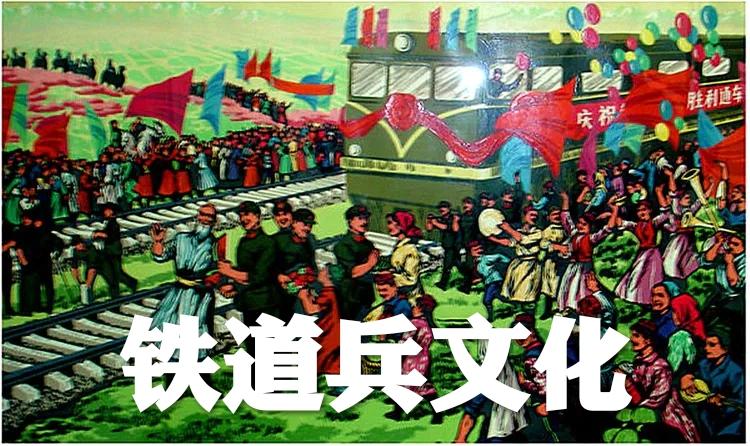

五十一年前,也是这个盛暑的八月,他们跋山涉水,来到了旬阳,三线学兵,是他们光荣的称号,开山凿洞,遇水架桥,让火车开进了大山深处,为旬阳这个千年闭塞的小山城,鸣起了与外界沟通的第一声汽笛声,这全是托了毛主席的福分啊。

旬阳父老乡亲是朴实的,更是感恩的。他们忘不了修路的铁道兵,也忘不了从省城来的这些年仅十六,七岁“学娃子”呀。

这不,从对面走来一位大爷,身着火红色的衬衫,推着电摩,和我们擦肩而过,又一步三回头的望着我们这些来小城东张西望的不速之客,想说什么,又咽了回去,匆匆进了一扇脱了漆的小门,而这群兴致正浓的学娃子们又是拍照,又是聊天,谁也没注意这匆匆的过客。

当我们就要离开这条小街时,身背后响起这既熟悉而又陌生的旬阳当年土语:我匪(说),你们是当年修路的学娃子么?

就这一句亲亲的问语,让我们全都转过身来;只见一位身着红衬衫,胸前党徽闪闪发光的老人提着暖水瓶正对着我们微笑呢。

也已秃了顶的脑壳上,闪烁着晶莹的汗珠;

“学娃子呀,可把你们盼回来了。这日头太毒,渴了吧?快喝水,快喝水呀”。

这才是“久旱遇春雨,外乡遇知己”,早已嗓子冒烟的男男女女把茶杯,缸子一古脑的全伸到这位可敬的老人面前……

一壶不够,老人家又返身提来了第二壶,这来自旬河的水呀,滋润在学娃子嗓眼里,香甜在学娃子的心里头。

看到男男女女喝水的狠劲及狼狈相,老人家开心的笑了,拉起了家长里短:我比你们小,该称呼你们为大哥哥大姐姐,我家祖祖辈辈就住在这条小街上。

五十年前,我还戴着红领巾的时侯,就见过大哥哥大姐姐们从俺家门前过,不是背着粮,就是扛着柴。

我父亲,母亲就在这“好汉坡”前摆过茶摊,让过路的人们在此歇歇脚喝口水么。你们好多“学娃子”都在这歇过脚呢。

五十多年过去了,俺爹俺妈也都过世多年了,可这传统不能丢呀,俺旬阳可是有名的“红军乡”呀!这魚水情到啥时侯也不能丢呀!

在场的众多的学兵男伢子,女娃子,都被这位老人的话感动了,也不知是谁带头唱起了《长征组歌》那支难忘的歌,一下子又一呼百应,粗喉咙,细嗓门,连专业的合唱团都自叹不如的声音响起来了:

亲人啊送水来解渴,

军民魚水一家人呐啊咳!

这歌声迴响在这秦巴大山的山谷中……