向海图强:中国海军百年崛起之路

原铁道兵七师三十三团 余开华

导言:从海军装备展馆看中国百年海防

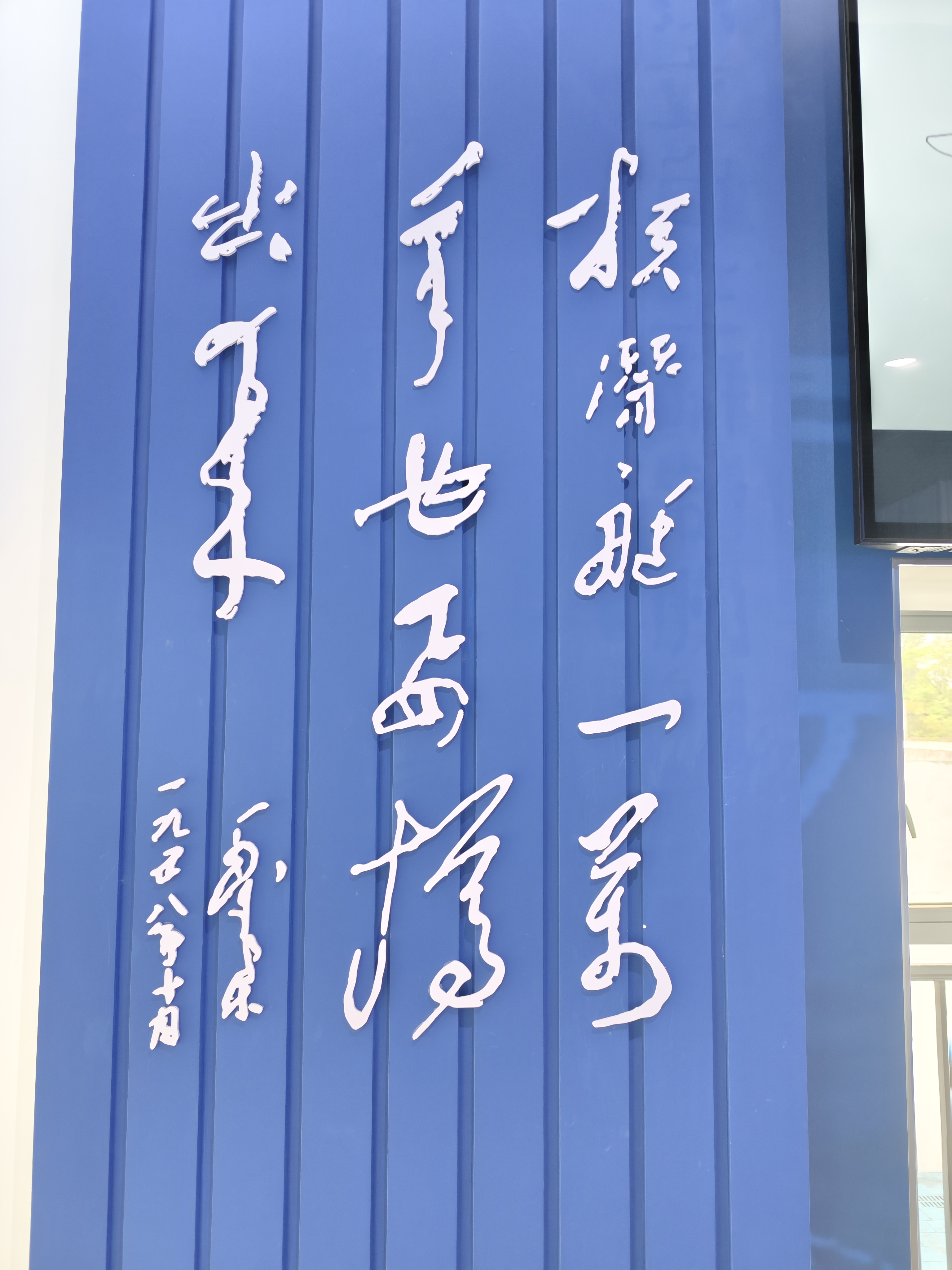

在湘江之畔的赵州港,一座由中船集团与湖南省政府共建的红色教育基地静立于此——长沙市近现代海军装备主题展馆,与新中国首任海军司令员肖劲光故居毗邻。这座展馆虽仅占地五百平方米,却以舰船模型、图片、文字和沉浸影像,串联起一部浓缩的中国海防史诗。墙上鸦片战争惨败图片、北洋水师残破的舰船、人民海军初代木壳炮艇的舵轮,都在无声诉说着三个世纪的血火启示:

海防即国门:自1840年英国战舰轰开虎门起,近代中国11次重大外敌入侵竟有9次来自海上。展墙上《南京条约》《马关条约》的原件影印本,印证着"海疆不守,国无宁日"的残酷现实。

弱肉强食的循环:从《穿鼻草约》到《辛丑条约》,62个不平等条约如锁链般叠加,以机械律动演示着"破防-签约-再破防"的恶性循环。

无盾之富终成空:康乾盛世创造的全球三分之一GDP,在鸦片战争中化作4.5亿两白银赔款。揭示着"财富需钢枪守护"的永恒真理。

深蓝崛起的密码:从白马庙起义时的13人海军司令部,到如今三大舰队纵横四海,展馆尾厅的"舰船进化树"全景呈现了在中国共产党领导下,人民海军从渔船改造舰到电磁弹射航母的技术跃迁。

让我们一同走进展馆,去追索中国海军的百年沧桑。

1840年的珠江口,英国蒸汽战舰的轰鸣击碎了天朝上国的迷梦。腐朽的木质帆船在铁甲巨舰前灰飞烟灭,这场持续两年的鸦片战争,不仅让中国签下近代第一个不平等条约,更以惨烈的方式叩开了中国人认识现代海权的大门。从珠江口的硝烟到亚丁湾的深蓝航迹,中国海军走过了从木帆船到航空母舰的涅槃之路。

一、血泪铸就的觉醒之路

鸦片战争中的广州虎门要塞,清军水师面对英国蒸汽战舰"复仇女神号",竟误将其视为"神怪作祟"。这种认知的代差最终导致中国海防门户洞开,五口通商的屈辱条约让中华文明第一次感受到海洋文明的冲击。四十年后的黄海海战中,北洋水师虽装备德国克虏伯巨炮,却因炮弹掺沙、指挥失当,在甲午战争中全军覆没。镇远舰铁锚被掳至东京上野公园示众的屈辱,成为近代中国海权沦丧的永恒印记。

南京国民政府时期,海军建设在军阀混战中艰难求生。抗战期间仅有的"中山"舰等老旧舰艇,面对日寇现代化舰队几无招架之力。1937年江阴海战,中国海军自沉舰船阻塞航道,这种悲壮的自毁式防御,折射出旧中国海防力量的积贫积弱。历史的警钟长鸣:没有强大的海军,便没有民族的尊严。

二、深蓝航迹的自主征程

1949年4月23日,在江苏泰州白马庙的农家小院里,华东军区海军宣告成立。这支初创舰队以起义的"重庆号"巡洋舰为旗舰,拼凑起134艘总吨位不足4万吨的"万国牌"舰船。朝鲜战争期间,年轻的人民海军用木壳炮艇迎战美军钢铁巨舰,在珠江口万山群岛创造了"小艇打大舰"的战争奇迹。这些用木船对抗钢铁的勇士,在炮火中书写了"海上拼刺刀"的精神史诗。

1953年,中苏签订"六四协定",人民海军开启第一次现代化转型。鞍山级驱逐舰的列装,03型潜艇的下水,标志着中国海军装备从"捡破烂"到体系化发展的质变。1971年,国产第一代核潜艇"长征一号"悄然入列,中国成为全球第五个拥有核潜艇的国家。这些突破背后,是黄旭华等科学家"深潜三十年,重器出沧海"的赤子丹心。当核潜艇的螺旋桨搅动深海暗流时,中国海军终于拥有了"深海利剑"。

三、走向深蓝的和平之师

2008年12月26日,南海舰队"武汉号"导弹驱逐舰劈波斩浪驶向亚丁湾。这场持续十余年的护航行动,中国海军累计派出45批护航编队,为7000余艘中外船舶护航。在也门撤侨行动中,临沂舰9天辗转3国4港,撤出897名中外公民,"中国海军带你回家"的承诺传遍世界。当五星红旗在战火纷飞的港口升起时,远洋舰艇已成为移动的国土。

辽宁舰航母战斗群西出宫古海峡,山东舰南海砺剑,福建舰电磁弹射震惊世界。055型万吨大驱"南昌舰"单舰横穿对马海峡,和平方舟号医院船航迹遍及三大洋43国。从亚丁湾反海盗到吉布提保障基地,从环太平洋军演到中俄海上联演,中国海军正以"舰艏行处是长城"的姿态,重塑海洋文明新秩序。如今,三大舰队的钢铁洪流已覆盖远海防卫、航母打击、两栖作战、近海防御和战略威慑五大体系。

当歼-15舰载机从福建舰甲板腾空而起,电磁弹射的蓝光映照着五星红旗,这片曾经饱受蹂躏的海疆,终于迎来了属于自己的深蓝时代。从木帆船到电磁弹射航母,从被动挨打到全球护航,中国海军百年征程印证着一个真理:向海而兴,背海而衰,持剑经商方能守护和平。这支从历史深处走来的海上劲旅,正以更坚定的航向,驶向民族复兴的壮阔蓝海——那里,有星辰大海的召唤,更有万里海疆的尊严。

作者简介:余开华,1969-1973服役于铁七师三十三团。1974年入湖南大学学习,毕业后留校任教,任湖南大学教授、建筑施工教研室主任等职。现已退休。