韩丽萍 || “母亲节”里念母亲

作者:铁十师/韩丽萍

1985年的秋天,夕阳如血染红了半边天,北京秋天的傍晚过早的来临了。 母亲静卧在病床上,花白的头发凌乱地散落在枕上。我怔怔地坐在母亲的病床前,她老人家已是心力衰竭的第二次发作了,处在深昏迷状态中。望着母亲受着病痛的折磨,我却无能为力,心如刀绞。此时我只是怔怔的坐着……头脑中仿佛是空空的什么都没有,又仿佛是满满的塞滿了乱麻,一时理不出头绪来。

望着母亲极度衰弱而显苍白浮肿的脸,我不由的想到,母亲难道将要走到她人生旅途的尽头?不!不会的!她老人家把我们带大了,还没享受她应享受的幸福晚年与快乐!我们要让她好好活着,她只是累了……

母亲她老人家太操劳了,六个孩子需要她去操心,还挂念着远在异国他乡越南,冒着枪林弹雨抢修铁路的我们的父亲!平时她总是到实在挺不住了才肯躺下休息。

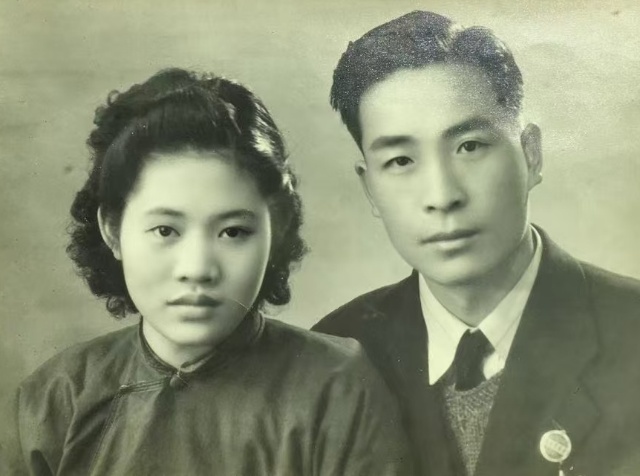

父亲、母亲年轻时合影

是的,母亲太累了,现在要躺下休息会儿。慈爱的母亲,贤慧的妻子在母亲的身上达到了最完美的体现。

我用这样的语言来描绘母亲,仍感觉词不达意。母亲幼年时家境贫寒,没吃过一顿饱晚,没穿过一件新衣。清苦的生活造就了母亲勤劳、俭朴、善良、开朗的品格。辛苦操劳抚养着我们六姊妹,几十年的春秋,渗透着神圣的母爱。

1950年抗美援朝,1967年抗美援越父亲保家卫国曾两度出国,余下的时间也奔波在祖国各地。父亲和他的战友们逢山凿路,遇水架桥。在朝鲜和越南战场上撑起了一条炸不烂,打不断的钢铁运输线!在国内使无数天堑变通途。

在父亲的背后,有我们平凡而伟大的母亲在默默无私的奉献!父亲的奖章上虽没有母亲的名字,而母亲那无声的行动却在我们全家人的心中矗立起一块丰碑。

韩丽萍(左)同母亲和姐姐的合影

哦,记得那是在南方一个炎热普通的夜晚,操劳了一天的母亲给我们六个孩子一个个洗完了澡,怕我们在屋里热睡不着,把我们带到院子里搭好的床板上,我们挨着一个个的躺着乘凉。母亲手上的大蒲扇轻轻地为我们驱赶着蚊虫,我们望着天上的星星听着妈妈永远讲不完的古老而神奇的故事渐入了梦乡。

夜凉了,母亲又一个个把我们背回屋去。当我们已在梦乡畅游时,母亲还在灯下为我们浆洗缝补……咕咚,咕咚护士轻轻加液体的声音把我唤回到现实,母亲半张着嘴,吃力的呼吸着,好象随时都无力再继续下去。母亲的唇非常干燥,我用勯抖的手在母亲的唇上搭上一块湿润的沙布,母亲胸部吃力的起伏着,两手无力的搭在病床两边,我的泪水无声地滴落下来……

母亲很累了,白发染白了双鬓,目光苍然,还有那似乎是一寸寸刻入肌肤的疲惫,不到六十岁的母亲过早的苍老了。我明白艰辛的生活所带来的那种无情的摧残,但它似乎有意最先摧残给我们以至爱,给我们以温暖的母亲。让我们从母亲憔悴的面容上体会那永恒的创痛!永恒的失落!……

父亲常年在外奔波,顾不上家里的老人和孩子。父亲每月百元工资是我们全家的生活费。母亲上有年迈患病的父母,下有上学的儿女,母亲一人挑起这沉重的家庭担子,无怨无悔。

记得我们小时候一件衣服老大穿小了老二穿,老二穿小了老三穿,母亲总是缝补浆洗的干干净净让我们穿上。

从小在我的脑海里就打下一个烙印,母亲是位要强的人。她老人家没什么文化,讲不出什么大道理,只有一个朴素的信念,支持好我父亲的工作,哺育儿女成人是自己义不容辞的义务。

母亲的要强还体现她在文化学习上。母亲虽只有进过扫盲班的文化程度,却很爱读书习字。在繁忙的家务之余常爱读书看报。一本伴随着她老人家多年的老字典不离手,遇到不会的字就查找,认真劲儿像一个用功的小学生,孜孜不倦的学习精神是我终身学习的楷模。

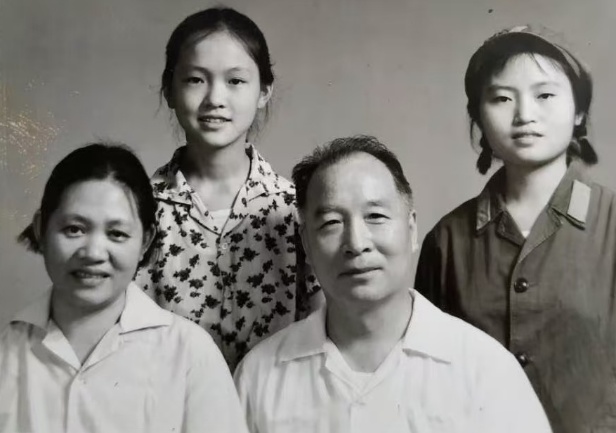

韩丽萍(后排右)与父母和妹妹的合影

母亲日常还有一个重要任务,就是给在炮火连天的越南战场上的父亲写信。母亲时刻担忧着战场上的父亲,我们那时小不知为母亲分忧。母亲时常念叨,炮弹会不会炸着你们的父亲。母亲挂念在战场上的父亲,也耽心父亲不放心家里,一本字典在手,一封家书写到深夜。我都睡醒一觉了,望着母亲的背影还在认真的写信……母亲写信的背影深深印在我的脑海里。

那时的母亲不论在体能上还是精神上,压力都达到了极限!对她老人家身体的伤害埋下了伏笔。如果我的血脉里还留有一份坚强的话,我相信那一定是母亲给我的。

父亲、姐姐、哥哥进病房的脚步声再一次把我从不尽的往事回忆中拽了回来,夜已悄悄降临了。我们紧紧的围拢在母亲身边期待着,期待着母亲把眼睁开,坐起来象往常一样和蔼的谈吐,朗朗的笑声,和我们谈谈她这次战胜病魔的体会。

是的,是这样的,母亲平时总是这样坚强的忍受病痛,战胜病痛!她总是能战胜的!然而母亲这次好象是累极了,处在了深沉的酣睡中。敬爱的母亲您老人家好好的睡一觉。

写于1990年9月,修改于2025年5月5日

作者萍简介: 韩丽萍1971年入伍,铁道兵10师48团卫生队,宣传队;1977年退伍进北京密云公安局;1983年北京密去水库管理处至2010年退休。

图片来自作者提供

编辑:开门见喜