《英勇善战的渤海回民支队》

——在抗大学习的日子里

在中国人民解放军建军98周年、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利80周年之际,我们推荐 韩京彬(原渤海回民支队的一大队文化教员)《英勇善战的渤海回民支队》——在抗大学习的日子里给大家。

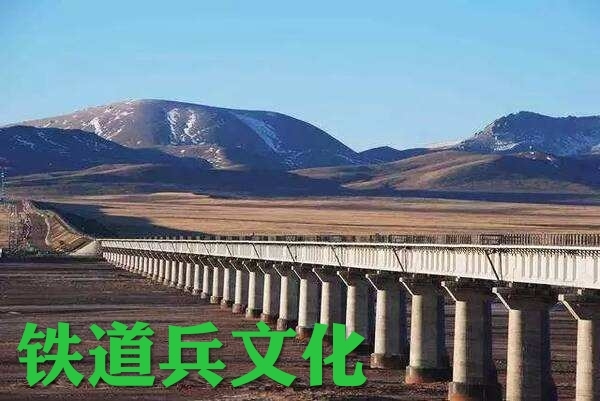

导读:铁道兵第二师历史回眸

铁道兵第二师,最早是组建于1940年的冀鲁边区的回民支队。在抗日战争时期,除了冀中马本斋领导的回民支队,还有另外一支冀鲁边区刘震寰领导的渤海回民支队。这支回民支队原为冀南抗日六分区回民大队,于1940年8月在今孟村回族自治县新县镇清真寺宣告成立。成立之初该大队只有18名回族干部战士,随后在斗争中不断发展壮大。

渤海回民支队是刘震寰、王连芳同志受党组织委派创建的一支回民抗日武装,1940年8月初建时叫“冀鲁边区回民大队”,1941年秋改为“冀鲁边区回民支队”,1944年改称“渤海回民支队”。他们在广袤的渤海平原上,神出鬼没,英勇拼杀,狠狠地打击了日本侵略军。抗日战争胜利以后他们又奉命出关,于1947年组建为“东北回民支队”(对内称护路军二兵团)参加解放战争,从东北长白山转战到广西的睦南关,从北到南,长驱万余里。新中国成立以后,又遵照中央军委的命令,于1951年5月20日跨过鸭绿江,参加抗美援朝、保家卫国的战斗。在朝鲜前线筑起了一条打不垮炸不断的钢铁运输线。1954年9月回国后,10月数百名师、团、营、连级回族干部和战士根据党中央的决定,离开部队,转业到宁夏、甘肃、青海、云南等少数民族地区参加地方社会主义建设。

为了永远记住当年的战斗岁月,也为了给后人留下一份完整的历史资料,这些当年的勇士们在放下手中的大刀、长矛以后,又兢兢业业的抄起笔,把自己当年所见所闻、所感所思记录下来。在此基础上,宁夏人民出版社于1992年7月出版了《渤海、东北回民支队回忆录》,1999年4月又出版了《光辉的战斗历程》。

当年在编辑这两本书时,由于时间仓促,大家写多少就编多少,够一本出一本,造成内容上有重复,时间上有错位,但总算把这份宝贵的资料保存下来。随着时间的推移,越发觉得当时做这项工作的重大意义。为了给后人留下一份完整的、系统的档案资料,我们又按照时间顺序重新汇编了这本书。上编是不同战争时期的综合叙述,下编是不同战争时期的个人回忆。在编辑时,除了不得不改的个别字句以外,一般都保持原来的风貌,让后人能认出当年我们年轻时的影子。

渤海回民支队从1940年8月创建到1954年10月回族干部战士离调部队,整整战斗了十五个年头。其作战时间之长,活动地域之广,战斗之惨烈,在中国共产党领导的少数民族队伍中都是罕见的。如今,半个世纪过去了,当年战斗的硝烟已经散尽,许多勇敢的战士已经陆续谢世。可是,当我整理这些资料的时候,我仿佛又回到了当年的战争年代,又看到了那些可亲可爱生死与共的战友们。我非常激动。我始终相信:渤海(东北)回民支队的血性将永存,他们的刚烈会永存,他们为党、为人民、为祖国抛头颅洒热血、前赴后继的奋斗精神也将永世长存!

——选自吴庆云为《渤海回民支队》一书所写前言

注:吴庆云原渤海回民支队指导员、二师八团政委、原陕西省委常委、政协副主席)。

在抗大学习的日子里

韩景彬

1941年秋,我奉命去冀鲁边区军区学习。同去学习的共17人,都是从边区回民大队和抗日救国总会及其分会抽调的。这些同志当时都是年轻力壮,政治素质好,多数同志都有点文化。年龄最大的马昌图和李宗秀同志也不过二十六七岁,年龄最小的是总会四分会的小冯和小何(均在十六七岁),吴庆云才刚16岁。当我们集中到一起时,大家都喜出望外,认为这是一次难得的好机会,表示一定要好好学习,决不辜负领导和同志们的殷切希望。

我们是由边区北部沧(县)盐(山)新(海,今属黄骅县)一带,随肖华“挺纵”部队南下的。约一周时间,在宁(津)乐(陵)边某地进入学校---- 一一五师教导六旅兼边区军区,隶属山东分局和一一五师领导。军区司令员、旅长邢仁甫(1943年6月叛变)、政委代司令员周贯五(邢在山东分局学习)、副旅长兼军区副司令员黄骅、政治部主任杨忠(9月初在惠民地区徒骇河突围战斗中牺牲)。

我们被编入教导二营二连。由于我们是由少数民族部队来的,而且除孙宝起同志外,其他都是回族,所以被编在一个大班。韩同声、吴庆云分别任正副班长。从此开始了紧张的游击学习生活。

参加杨忠烈士追悼会

刚入校不久,在宁(津)乐(陵)边某地,参加了为杨忠等烈士召开的追悼大会。会场安排在一个大空场地,临时搭起了大舞台。当时虽处战争时期,会场却布置得庄严肃穆、深沉凝重。军区首长周贯五等同志在会上讲了话。整个会场群情激愤,热血沸腾。“打倒日本帝国主义!把日本鬼子赶出中国去!”“努力提高军政素质!为死难的烈士报仇雪恨!”“血债要用血来还!”等口号此起彼伏,这口号响遍了边区大地!好像是在唤起不愿当亡国奴的人们:觉醒吧!觉醒吧!

大会上,军区文工团的小宣传员们还跳起了悼念杨忠烈士的舞蹈。在舞台上我们看到了年龄最小(十二三岁)的小演员刘同轩和肖洪洞。这是我们来军区后见到的唯一熟人,同轩是我们回民大队长、后来的回民支队长刘震寰同志的儿子。由于学习紧、纪律严,散会后没有机会去看他们(部队分住若干村庄),他们当时也不知道我们在此学习。

这次大会,给我们精神上极大的鼓舞,增强了革命意识和克服困难的勇气,胜似上了一堂生动的政治课。

《革命气节》讲得好

学校的主要课程有军事、政治两大项。相比之下,军事科目较重,约占70%,又以刺杀和野外训练演习为主。政治科目除规定教材外,有时请边区党委或军区部门领导作报告。记得使我们最感兴趣的是一次《关于革命气节问题》的报告,那是由军区宣传部的领导讲的,讲得生动活泼,扣人心弦。听了之后,大家都觉得内容新鲜,获益匪浅。大意是:一个真正的革命者,他具有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的革命气概。不论在敌人的监狱里还是法庭上,尽管敌人使尽利诱或酷刑,为了保守党的机密,宁死不屈、视死如归。这次报告增强了我们的革命信念,为永远跟党走到底,奠定了较为坚实的思想基础。

强有力的政治思想工作

学校的政治工作,做得非常及时,一般情况下,思想工作不过夜。

那是到校刚开正课不久,我们每人发了一本油印的政治教材-----《中国建设问题》。我逐页翻开一看,就有点傻了眼,油墨不匀,字迹模糊不清,没有一页是完整清晰的。这咋办呀?我是个在农村只读过四年书的人,刚参军一年多,除打鬼子外,其它什么革命理论都不懂,更不要说那些闻所未闻的军事、政治名词术语了,就是清晰的字,读来还有点“卡壳”。同班人看了,也都有点挠头,包括马昌图、李宗秀、刘成林等几个“大知识分子"在内。只有张景祥、张国民(后改名张志毅)等几个“打仗顶呱呱、大字识俩仨”的大老粗,却悠悠自得,满不在乎。国民爱说风凉话:“可别愁出病来,鬼子三天两头来捣蛋,急出病来谁有空来照顾你们!”刘景亭(后改名刘苏歧)插嘴说:“不是还要讲课吗?上课时咱们认真对照,回来再集体核对。”人们的心才算放下大半。

在政治课教员中,有些同志是南方人,有的说话能听懂,有的听不懂。不巧,这第一课偏偏是营长刘重桂(南方人)讲的。结果是越听越湖涂,收获不大烦恼不少。下课后回到班里,我泄气地往炕上一躺,说:“早知这样,我就不来(学习)了,这不是瞎子点灯白费蜡吗?照这样学下去,回去咋交代?”

不料,当天晚上副班长回来告诉我:“指导员叫你去。”指导员是南方人(名字忘记了)约二十三四岁,小伙衣帽整洁,温文尔雅,像个大姑娘,但说话易懂。谈话的中心内容大意是:批评我学习不安心,不能克服(语言)困难;向我解释敌人封锁,物资困难,有些油墨是自造的,质量不好;鼓励我说组织上为什么选派你们来学习?还不是把你们当骨干来培养!应放下包袱轻装前进!对学校的生活习惯了,适应了,机器自然会开动起来。

谈话时间约30分钟,我开始时不安的心情顿时消失了,开朗了。因为他的耐心、慢声细语、谆谆善诱感动了我。我佩服他是连队思想的信息中心,是思想医疗的好军医。真可谓:“听君一席话,胜读十年书”。

粗茶淡饭吃百家

抗战期间,农村群众生活相当艰苦,尤其是灾年。鬼子、伪军要吃饭,派粮抢粮,称之为“以战养战”。我们军队、地方政府也要吃饭,要穿衣,这就加重了农民的负担。

我们每到一地,都由村办公人员挨家派饭,然后逐户送来过称(用多少粮由后勤部门打下条子,然后,由政府部门凭据充抵公、征粮),放进空场已摆好的几个大簸箩内,看去真可谓形状各异,五色十彩。菜和开水则由连队炊管人员送来,按班分发。这期间由斜挎红带的值日排长整队唱歌,待各班值日把菜按人数分好,哨音一响,各排分几路向各自的簸箩走去,每人随走随拿一个(饼子或窝窝),不准挑拣,不得停留,拿到啥算啥。大家各有“私心”,都想拿到一个质量好的(掺杂少),为此,要先看好目标。否则,吃完一个,第二、三次再拿,那便是一些差中之差了。

吃饭打地摊(蹲着),时间有限制,中间没人说话,也不允许说话。从开始吃到结束约20分钟。因为吃慢了,哨子一响吃不完也得赶快去站队。

吃窝窝头不得剩下一半,吃不了一个可两人分食,否则,就叫你出列训上几句。我事后常想,这也对,那么多人一日三餐,假如有1/5的人每餐都剩下一块,算来那该是多大的数字呀!农民群众能满意吗?还能真心实意地拥护你吗?

如果本班有谁为此受到批评(主要是入校初期),回到班里,曹振德则一本正经地、“官腔”十足地给你“上纲上线”,绷着脸说:“粮食是重要战略物质,知道不知道?浪费粮食就是犯罪!这叫破坏军民关系!这样简单的道理,知道不知道?”大家如果不笑,他是不肯住口的。“别充大人吃饼好不!”黑铁皮(张振义脸黑的绰号)回敬了一句。

经学校半年多的学习之后,我养成了吃饭快的习惯,至今虽年逾七旬,吃饭时仍然如此。为这事常受到老伴的批评:“慢点吃,没人和你抢,多大岁数的人了,吃饭还狼吞虎咽!”尽管如此,但吃饭速度快的毛病至今未改。

哥哥送来布袜子

部队当时除发军装、被子(或大衣)、鞋子、毛巾(不定期)外,其它几乎什么都不发,津贴分文皆无。10月(农历)的天气渐渐冷了,但我还是穿着补了又补的破粗布袜子。入冬咋办?有些犯愁。身上连一个铜板都没有。

部队驻在乐陵县大桑村、黄夹一带。一天,我正在村边站岗,见远远来了一个人,走近时才看清是哥哥云潮,见到亲人心中格外高兴。哥哥是赶着毛驴给当地油坊送黄豆来的,他从怀中拿出用旧毛巾包着的一双新布袜,还有三四个梨,说梨是张长玉(当地人,哥哥的朋友)大哥给我带的,袜子是母亲给我做的。兄弟俩只简单地说了几句话,我就催他走了。因为在岗上是不允许和别人讲话的。如果被查岗的看到,那将是一顿好批。

哥哥走后,我的心久久不能平静,回想起参军时的情景。

临走那天(此前已随总会韩景文在石桥活动了一个月),全家人坐在炕上,对我千叮咛、万嘱咐。哥哥是八路军方面的村粮秣,负责给部队筹集给养。为我参军,他在父母跟前说了不少好话,所以兄弟间感情很深。这次家庭会,母亲是主要发言人,她老人家开头便是大骂日本鬼子:“要不是那些挨千刀挨枪子(弹)的来祸害咱,说么(啥)我也不让你去。杀人、放火、抢东西的日本鬼子,俺庄稼人是惹着你啦!是遭着你啦!搅得人们天天提心吊胆。他们不得好死。”当时我心里话:这日本鬼子光靠骂,是骂不走的。母亲继续说:“你长这么大,没出过远门,出门在外的,不论遇到么事,要处处小心,咱家人老几辈都是老实巴交的,在外边可千万别做伤天害理的事。”我说:“记住啦!”“记住啊,在家么事不是掐住耳朵嘱咐!”爸爸是个认教门的人,一天五次礼拜不脱,可今天话不多,只是说:“别看眼下鬼子这么凶,到时候也会不得好死。”爷爷是近百岁的长寿老人,听说年轻时当过清朝的大兵,村上人都称他大兵(奎)武爷。说当兵时还去过北部边界海参崴和伯力哪。爷爷整天闭着眼坐着,对我参军的事,他虽然在场也不知道是啥事。六七岁的小侄儿四辈(乳名)拽住我的手,非要跟我去当兵。我说:“当兵会唱歌才行,你会吗?”“会!会!”“会唱么歌呀?”“会唱马振华(津南地委书记)叔叔的歌。......”

临走时全家把我送出门外,待我刚走出二十几步时,虔诚、文静、善良的老母亲,像似刚才“发言"时漏掉了什么,向前急走了几步,高声叫着我的乳名喊道:“哎!(长)瑞呀!在外边可千万不能胡吃乱吃的(指回教禁食之类)!听见了没有!”“知道啦!......”

“哎!换岗啦!”我机灵地惊了一下,一看是代班的班长来了,这才缓过神来。班长说:“咋的啦!困啦还是走神啦!怎么我到你跟前你才看见?站岗可不能有半点马虎。”我忙点头,开始交班。

歌声阵阵欢乐多

我们一直是随军区行动,首脑机关文职人员多,后勤人员多,还有几个骡垛子驮着电台、油印机之类的东西,自然不如连队精干。我们学员的武器一般较差,基本上靠军区部队来保护,所以部队行动中住宿,人多摊子大,因而目标也大,自然成为敌人的注意中心。但也有好处,敌人的小股武装,对我不敢轻易碰撞,大规模的扫荡不可能月月都有。尽管常有敌情发生,相对来说比较安全。这就赢得了较多的学习时间。

歌声是活跃部队鼓舞士气的重要武器。“欢乐、力量歌中来”,早起唱、饭前唱、课前课中唱。总之,一天歌声不断。特别是上大课听大报告,那歌声震天动地:

铁流两万五千里,直奔着一个坚定的方向......

黄河之滨,集合着一群,中华民族优秀的子孙,人类解放,救国的责任,全靠我们自己来担承......

革命军人个个要牢记,三大纪律八项要注意......

风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮,河西山岗万丈高,河东河北高梁熟了......

反扫荡,反扫荡,管你鬼子多么猖狂......

烈火燃烧在冀鲁边区,愤怒充满了人们的胸膛......

十来个连队或交错或齐唱,有些还是二重唱。嘟嘟.....哨音一响,立即停止,鸦雀无声。“继续听报告”。总主持人说。

每逢这种场合,女同志总是势单力薄,受男同志的“气”,因为她们是少数派。人多势众且有粗声大嗓的拉拉队。她们斗不过,只好乖乖地唱。

以后又陆续学了不少新歌,黎明曲、毕业上前线、抗大校歌等,来庆祝新年抗战已进入相持阶段。因为学员们毕业后,要分赴边区各地,这雄壮激昂的歌声要传遍四面八方、角角落落,鼓舞人们去战斗,去克服困难,增强胜利信心。深信万恶的日本帝国主义是可以被打败的。

回到班里乐事多

我们回到班里,为了练习刚刚学到的新歌,也常常三五人小唱。有时张景祥“老先生”嫌不安静,“我的小哥们哪!别唱啦!养养嗓子到操场上喊(刺)杀去吧!”“好意!好意!不过就是有点打击学歌的积极性。”“小帽子不大不小正合适。”大家七嘴八舌,笑上一阵,也就不感疲劳了。

俏皮话、玩笑话都有一定的艺术性,既幽默又有趣味。我随口说起数来宝:“我和曹振德般上般下”振德听了说:“你得叫我大哥。”“为什么?”“咋的啦,叫我大哥还屈了你不成?论岁数咱俩同年同月,可我是头一天出生的,你是第二天呱呱落地的,我比你‘大一倍’,叫我大哥咋的啦!”一席话引得大家哄堂大笑。半天不说话的国民,小眼睛一挤,俏皮话又来了:“我看你们这是‘叫花子扭秧歌,穷欢乐’。”平日不肯多说话的宗秀老大哥开言了:“青年人自有青年人的乐,你说不乐干什么?”小何和小冯不答话,光在一边跟着笑。

总之,大家生活得很和谐、很愉快。几个年长的同志,真像个老大哥的样子,处处带头,事事抢先,关心我们的思想、学习、寝食、健康。我们也非常尊重、爱戴他们。大家整天高高兴兴,说说笑笑,有人说这是革命的乐观主义。也有人说是咱们的校风好。正如延安抗大校歌中所唱的那样“艰苦奋斗,英勇牺牲,是我们的传统。团结紧张,活泼严肃(解放后改为严肃活泼),是我们的作风”。

这篇文章是为过去那段历史,美好的回忆和深深的怀念而写的。是为怀念在抗日战争、解放战争中牺牲的烈士们而写的。他们中有我的抗校同学,有同我生死与共的亲密战友。他们的英名和业绩将永垂青史。

韩景彬当时任回民支队一大队文化教员

稿件来源:吴朝推荐

编 辑:开门见喜