远方,我眷恋着那片绿荫

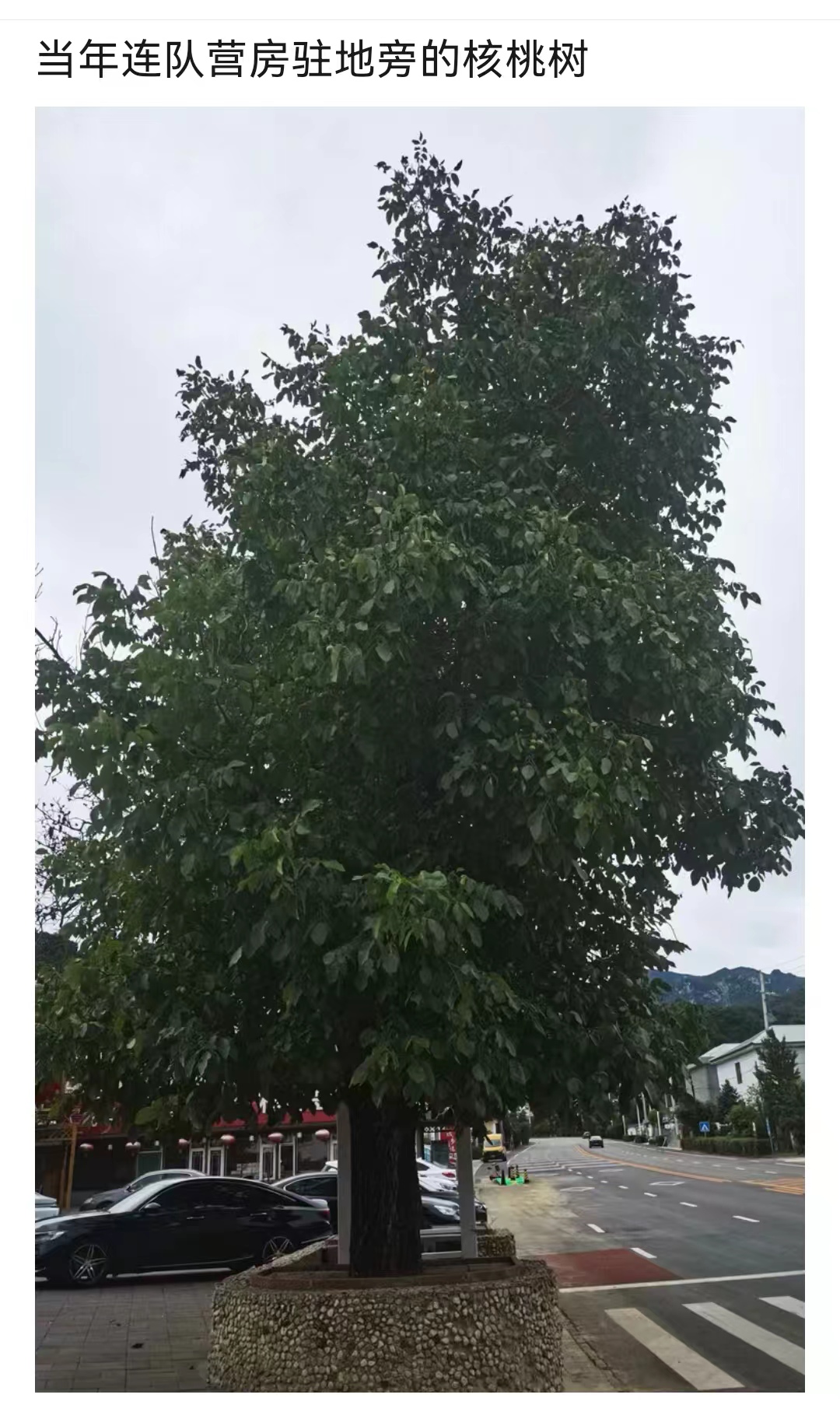

当年,我们曾经挥洒青春岁月的京通铁路,从军时的连队驻地——北京市密云县石城公社(现为密云区石城镇),像是不离不弃的恋人伫立于我的心底,成为人生美好回忆。如今,战友们虽已年过花甲,以至于年过古稀,甚至耄耋之年,无不充满深情地心心念念那片让人眷恋的土地。沧海桑田半个世纪,原来简陋的营区已幻化成为漂亮的现代建筑群,只有那当年营区旁边的两株核桃树,穿越循环往复的四季,虽然历尽风霜雪雨,却显得更加枝繁叶茂,傲然挺立,仿佛是在等待久违的伙伴,为战友们保留着美好的记忆。

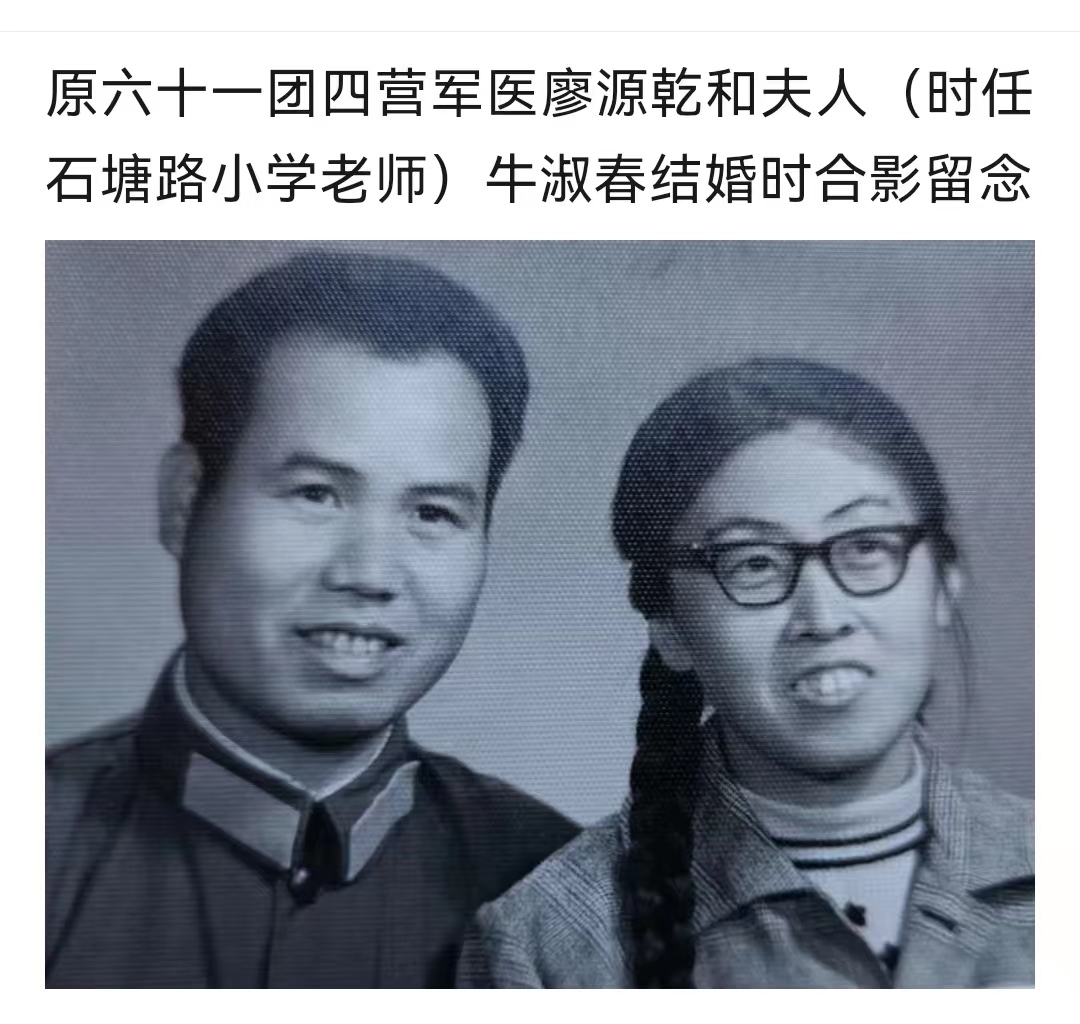

我们这支部队——原铁道兵第六十一团,当年是从襄渝铁路撤下来,由陕西白河县转场到新的京通铁路建设战场上来的。1972年下半年开始,团属各单位陆续进驻密云石城,分布在镇域或铁路建设施工沿线,距今整整50年了,对于曾经是这个团队的一员,都是个值得纪念的节点和事件,因为它寄托着众多战友的情感和怀恋。于是,原籍石城镇石塘路人士、中学退休教师、原四营廖源乾军医的夫人、军嫂牛淑春牵头策划《云蒙山的怀念——纪念铁道兵入驻石城50周年》活动,并计划将搜集到的文章和照片编辑成书,作为永久的纪念,受到战友们的广泛关注和有关人士的支持,大家寄予殷切的期待。军嫂已是古稀,军医也年近耄耋,这对相濡以沫四十几年的并蒂鸳侣,正是安享夕阳美景的老人,怀着对军旅生涯的怀恋、对铁道兵的崇敬、对部队进驻石城建设京通铁路这段辉煌历史的追记和感念之情,他们倾注了大量的心血和热情,实在令人动容。于是,我也有了写篇纪念文章的冲动。

我七六年十二月参军到部队,新训三个月后分配到六十一团十五连。我虽然只赶上了京通铁路建设的末期,但这是我人生步入社会的起始阶段,在石城、在连队三年多的经历,给我留下了深刻的记忆,我也试图追记着当年连队进驻石城的点点滴滴。我们连是营属机械配属施工连队,可能是辎重较多,相比其他连队进驻石城稍晚些。经与几位老班长交流求证:一九七二年冬,连首长派龙佩成、欧春海等三人为先遣队打前站,不久后指导员林宇清带领部分人员也到了石城,大家分别住在老乡家里。二零一七年战友在石城聚会时,黄昌连、汪书高二位战友还特地到指导员住过的牛村长家走访,只是斯人已去空留遗憾。

我们连驻地在石城路口东南侧,与西北侧的团部近在咫尺守望相对。刚到石城时,团部机关住的还是一排排帐篷,各单位营房正在加紧建设中。我们连在白河县除留有部分收尾人员外,大部于1973年5月1日晚上乘军车从陕西白河县出发,经过长途跋涉行军,于5月4日抵达密云石城。因房建还没完工,在十一连借宿几日后才入驻新的营地,这一驻就是七年多的时间。其间,从配属隧道、桥梁、路基、线路、站房施工或单独执行施工任务,直到京通铁路全线正式通车。七年多的寒来暑往,一批批老兵复员,一队队新战士入伍,使我们十五连这座铁打的营盘,始终保持着旺盛的斗志和活力。

石城,地处燕山山脉南麓,云蒙山下,密云水库西岸,是个名不见经传安详恬静的山区小镇。当年,铁路建设大军涌向这里,打破了深山的宁静,开展了轰轰烈烈的铁路建设,给这片“京师锁钥”之地,带来了蓬勃的生机。京通铁路穿越崇山峻岭,桥隧相连,施工兵力集中,在施工高潮时,驻军加上民兵有万人之多,人民群众像战争年代支前一样支援京通铁路建设。可以想见,当时那种宏大火热的施工场景是多么的令人心潮彭拜。

这里山清水秀,民风淳朴,也是一个革命老区。一九四零年春,在党组织的领导下,八路军晋察冀军区第十团团长白乙化率部与地方红色政权一道,开辟了丰滦密抗日游击根据地,像一把钢刀插在伪满、伪华北傀儡政权结合部,在晋热察抗日斗争中发挥了独特作用。次年九月一日,白乙化在指挥密云马营战斗中不幸牺牲,血沃幽燕,名垂千古;丰滦密联合县长沈爽,“九一八”事变后,投笔从戎。一九四二年三月底,在反“扫荡”对敌斗争中,他率领县机关和十团团部及伤员转移到云蒙山中的臭水坑,不幸壮烈牺牲;“英雄母亲”邓玉芬,家住密云县水泉峪村后嫁到张家坟村,在抗日战争和解放战争中,她胸怀大义,舍家纾难,丈夫和五个儿子先后战死沙场,被当地人誉为“当代佘太君”。在青山绿水环抱的云蒙山深处,为纪念革命先烈建有多处英雄纪念碑和纪念馆、烈士陵园、主题广场等,充分展示了抗日英雄赴汤蹈火、勇赴国难的感人事迹。现在这里不仅是市民休闲度假游览的名胜景区,也是爱国主义和红色文化的教育基地,使这个山区小镇有着别样的风采。

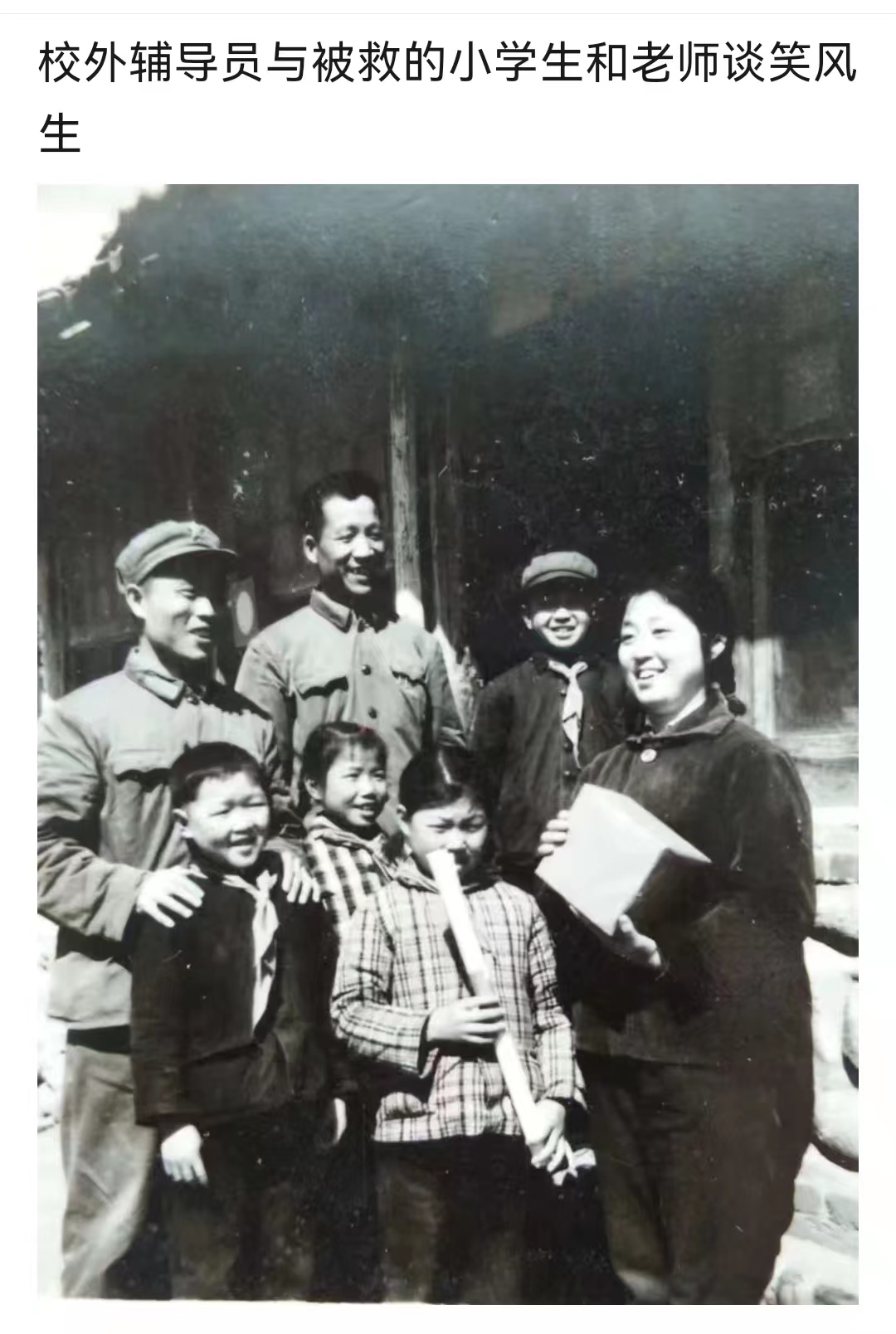

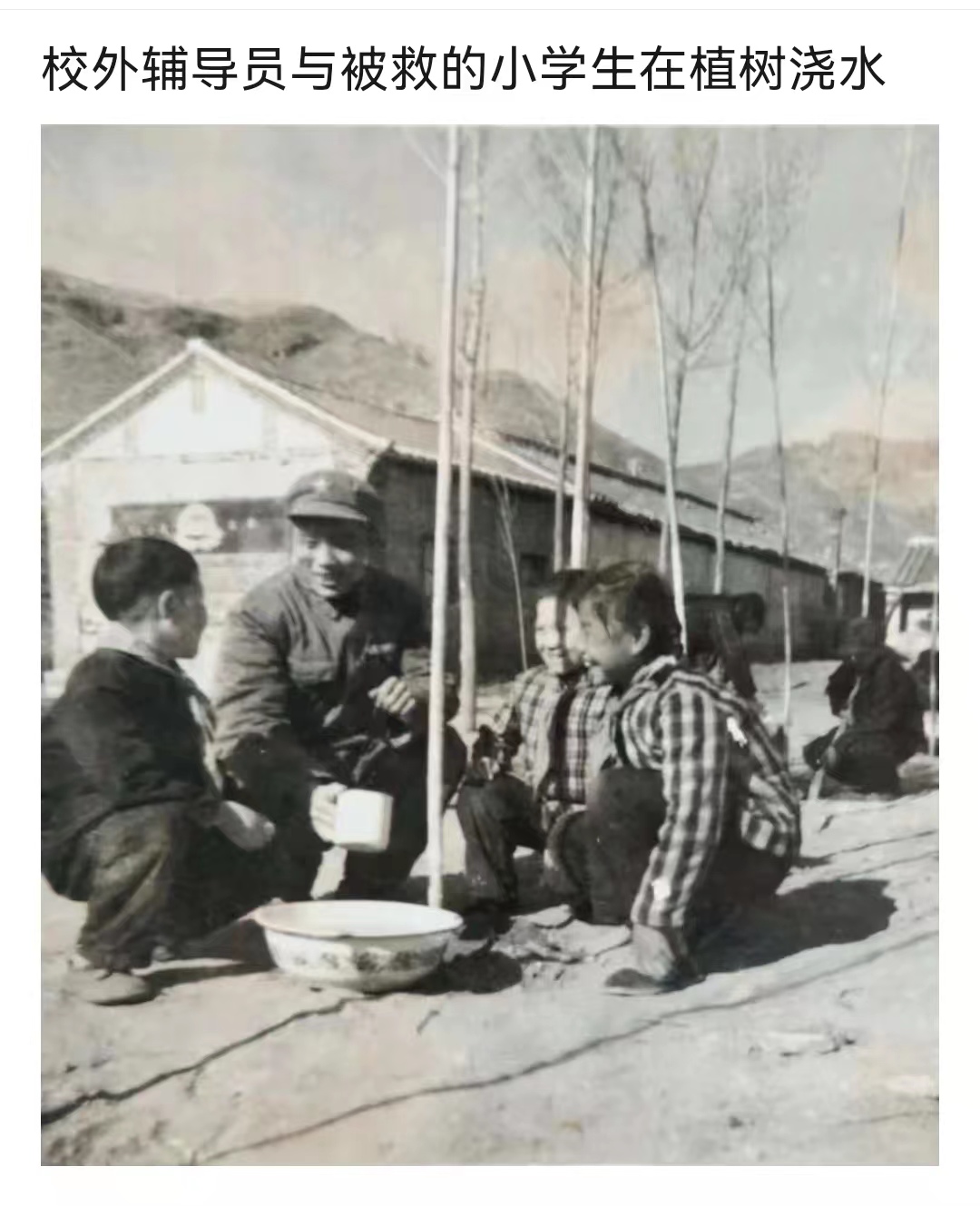

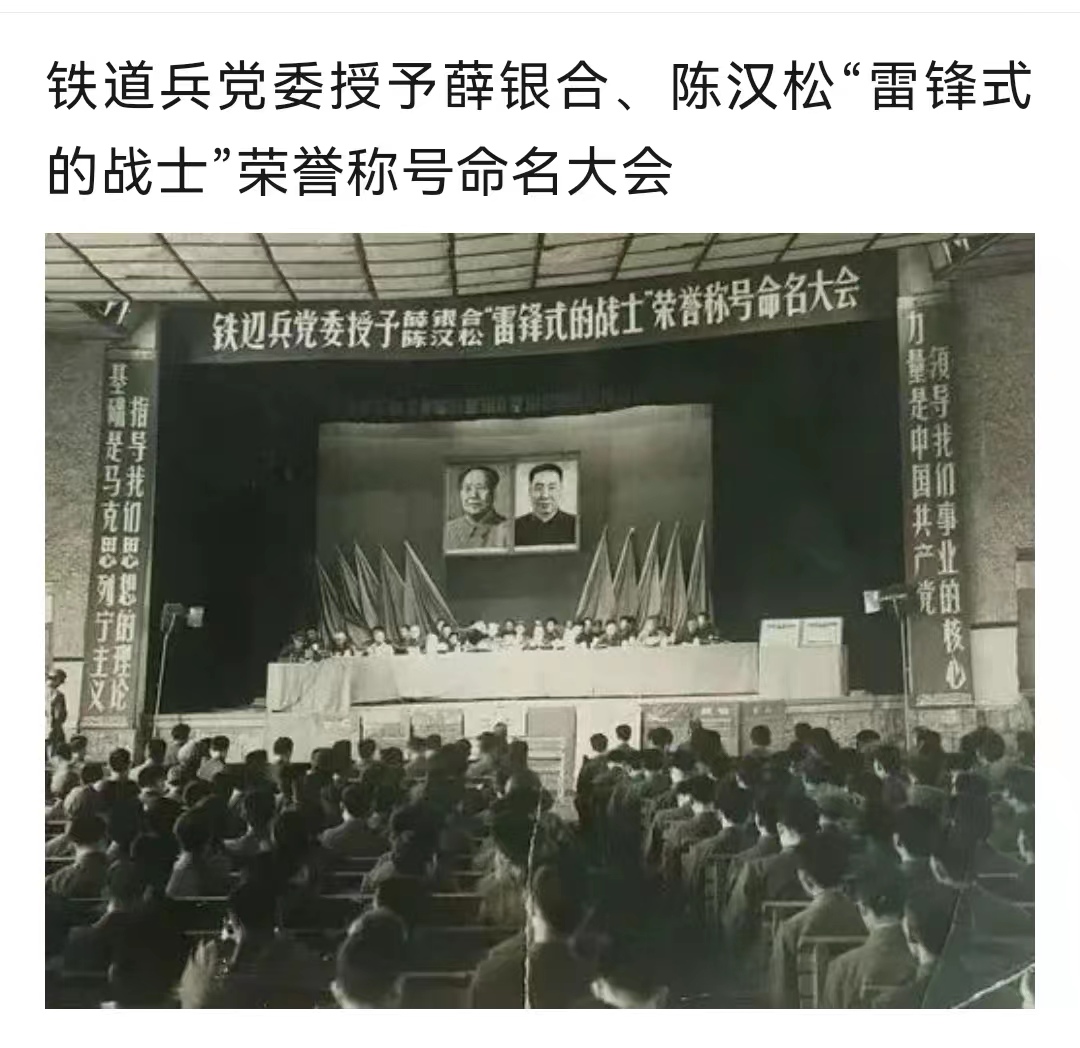

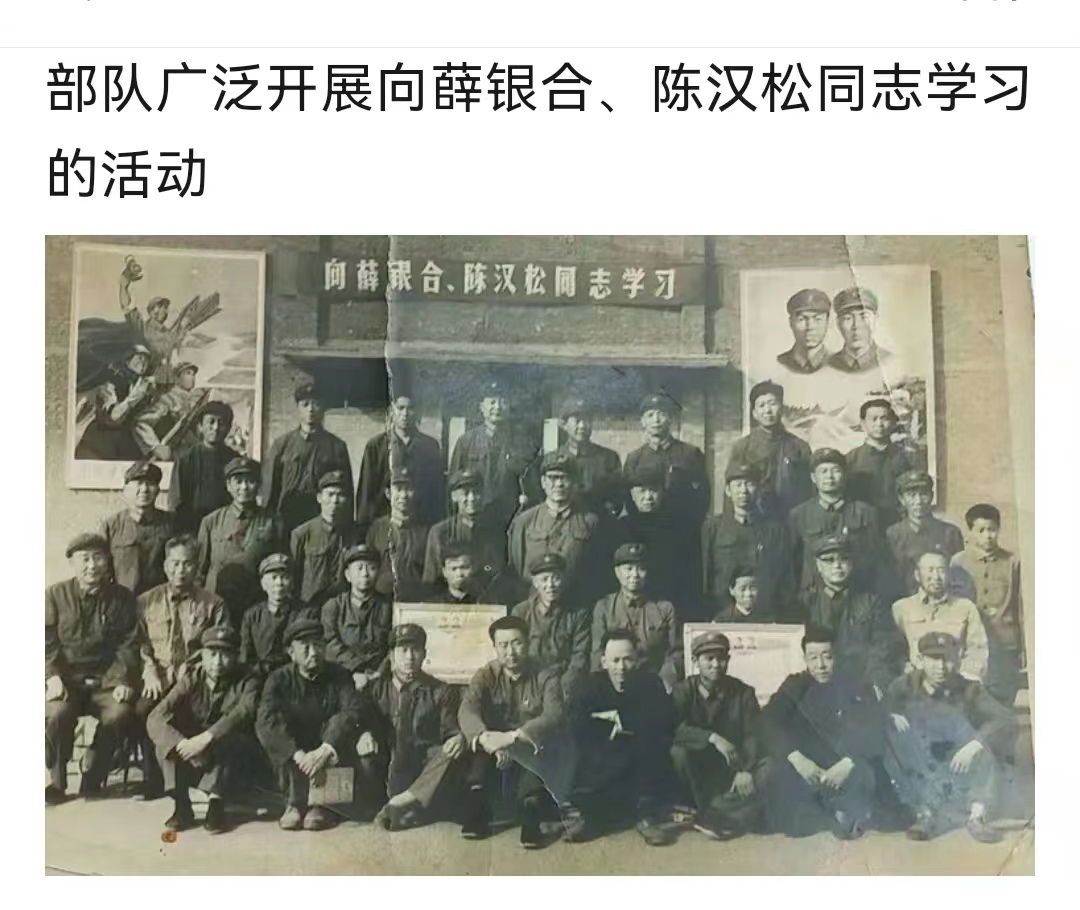

部队在石城驻扎的日子里,也演绎着一个个军民鱼水情深,铁道兵战士动人而壮烈的故事。那是七三年五月二十七日的中午时分,石城收购站发生火灾。十二连、十五连官兵及时奔赴现场,十五连排长何庆务爬上房顶组织提水救火,大家很快扑灭正在燃烧的大火。在灾难面前,充分发扬了人民军队为人民的优良传统和作风。忘不了那年“八一”节的上午,由于天降大雨,河水上涨,石塘路小学学生放学回家的路上,几名学生先后落水被洪水卷走冲向水库,此时正好被在工地站岗的十五连九班战士夏志良和十一连战士胡宝舒发现,他们飞奔向前跳入湍急的激流,奋不顾身将落水学生救起。夏志良被部队荣记三等功,胡宝舒也受到了嘉奖。更忘不了一九七七年十二月五日的那个早晨,密云县水泥厂工人郭孝成前去水泥厂上班,为省路程抄近道涉冰河时,不幸落入冰窟,随即大声呼救。正在出早操的十二连班长薛银河,见此情形立即带领全班奔向现场,情况万分危机,他毫不犹豫,立即跳入寒冷刺骨的冰窟进行营救。但是他一人身单力薄,举了两次未成功,同班战士陈汉松也立即跳入冰窟,两人合力把郭孝成托举到冰上被战士们救起,这时薛银河已是体力耗尽,陈汉松又去拖拉薛银河,但是陈汉松也逐渐体力不支,最后两人双双遇难,献出了年轻的生命。为铭记解放军战士的救命之恩,被救的青年郭孝成后来改名为郭薛陈。铁道兵党委事后追认薛银合、陈汉松为“雷锋式战士”,各大媒体相继报道。在铁道兵部队、在二位烈士的家乡,掀起了向英雄学习的热潮。

中秋时节,万木葱茏,天高云淡。我再次踏访了当年连队驻地,追寻我和战友们曾经留下的足迹。此时此刻,我恍如又回到了那个激情燃烧的岁月,心灵似乎又受到一次洗礼,心里得到莫大的慰藉。我站在核桃树的绿荫下放眼远望,只见山脉峰峦叠翠,流岚氤氲,簇簇白云在缓缓漂移,像是一幅灵动的风景画。当年我与战友们沿山坡攀援而上的野长城烽火台,依然矗立在绿树掩映的山巅之上,当年我在上面留下“到此一游”的纸条,经过几十年风霜雪雨的削蚀,不知是否还在那砖缝里等待主人的眷顾,年过花甲的我只能望山兴叹了。盘旋在苍翠之间的古长城遗迹,游龙般在山脊上时隐时现,绵亘蜿蜒地伸向远方……

“青山依旧在,几度夕阳红。”半个世纪的回眸,这两棵核桃树,便是当年营区唯一可依的标记了。此刻,我欣赏着这葱郁茂盛的大树,享受着这片绿荫的清凉,一阵微风拂过,几片枯叶飘落像精灵一样在地上翻滚着,那是秋天的使者。这片绿荫背后所承载的故事,依然是我和战友们心底的无尽眷恋。

作者:张效忠

作者:张效忠

作者简介:

张效忠,中铁十六局退休职工。曾经军旅,服役于原铁道兵第六十一团,兵改工后,就职于中铁十六局一公司,曾任办公室主任、总经理助理、董事会秘书长、分公司党委书记,现为北京诗词学会会员。常在各类报刊微刊平台发表诗词散文,诗歌《高铁礼赞》在“第六届‘华夏杯’中华诗词大赛”中荣获二等奖、2021年“诗寻盛世《九州杯》诗词诗歌网络评选大赛”荣获铜奖、散文《四爷》在第一届“‘滹沱河杯’乡愁散文诗歌大赛”中荣获优秀奖。平时有暇读书学习,常把对生活的感悟倾注于笔端。

美篇制作:张开喜

美篇链接、请点击查看

刊头图片来自网络,其余图片来自作者提供。

编辑:开门见喜