一月份,著名作家张洁在美国辞世,媒体一时有很多文章纪念她。

她生前低调,虽则在文学创作上有着卓越的成就,但不及一些当红作家的“曝光度”。有的人生前热热闹闹,死后寂寂无声;有的人活着并不“轰轰烈烈”,离世却享尽哀荣,为世人经久怀念,如海子、王小波等。

张洁,因为其作品的“货真价实”,在世时受人敬重,远行后被人深深缅怀。

上世纪八十年代初的引滦入津工程受到全社会的关注,一时成为热点,从总理到军委首长,国家部委领导,莅临现场视察、指导,新闻记者,作家、画家等文艺工作者更是络绎不绝地去采访,体验生活,也诞生了一批优秀文艺作品。

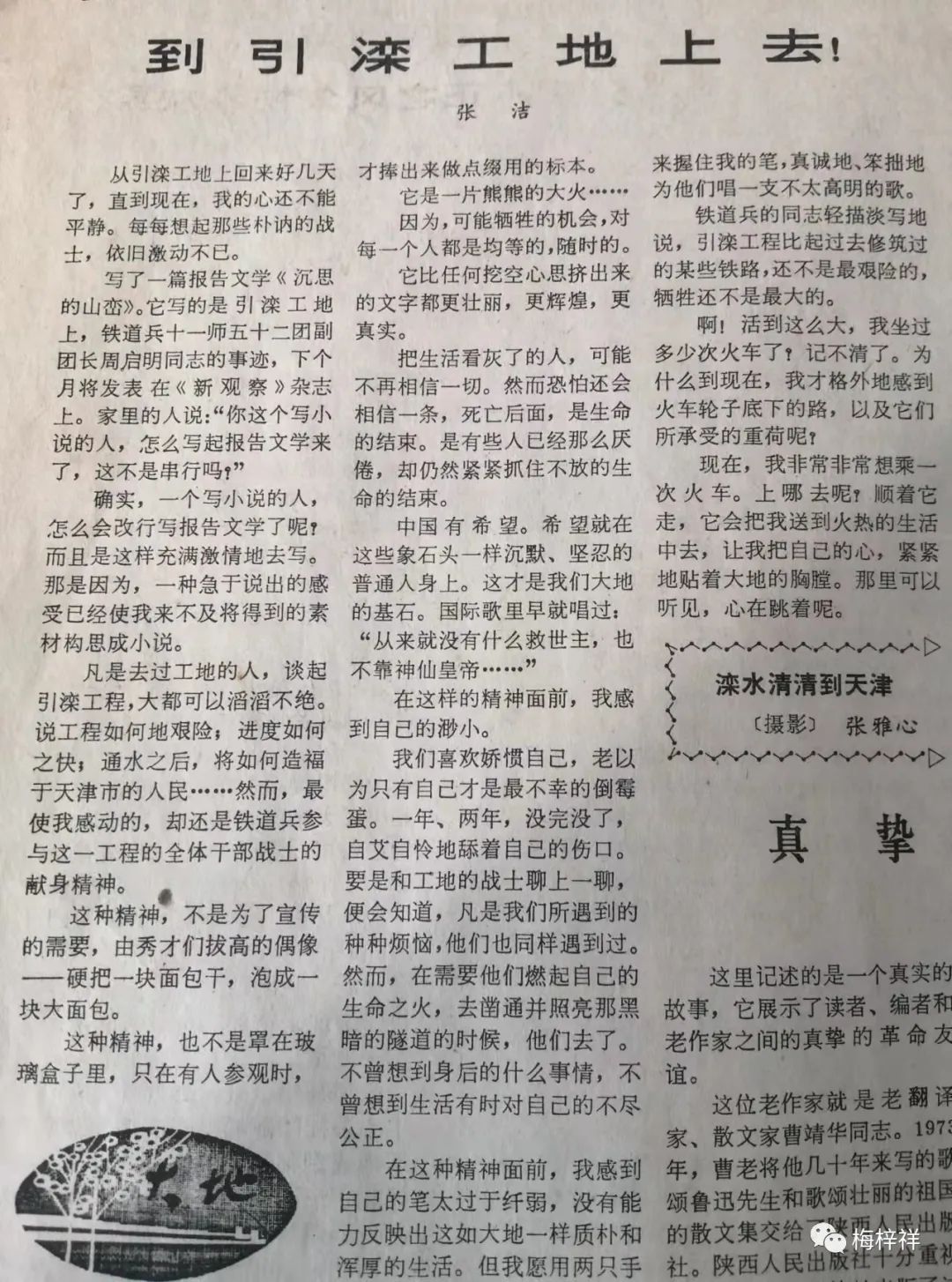

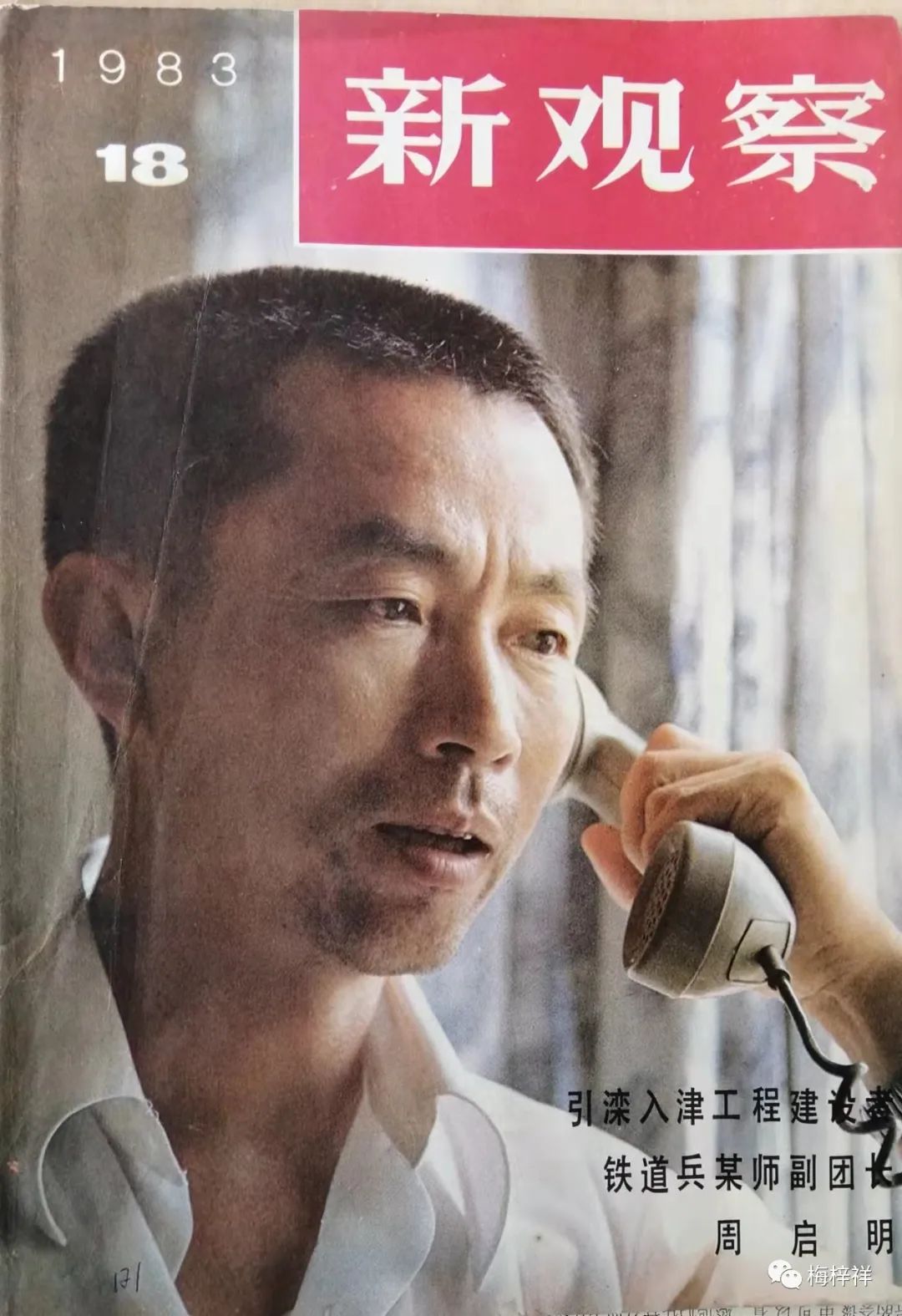

在众多的文艺工作者中,就有时任北京作家协会专业作家、已出版长篇小说代表作《沉重的翅膀》的作家张洁。据当年接待过张洁的相关人员介绍,作家张洁、报告文学作家李延国、摄影家李晓斌等一行数人,先后到担负引滦入津工程施工的铁道兵部队、北京军区某师采访,先后创作了作品。张洁在《人民日报》发表散文《到引滦工地去》,在新华社主办的《新观察》杂志发表报告文学《沉思的山峦》。

铁道兵吃苦耐劳、流血牺牲,习以为常,张洁耳闻目睹感受震撼,散文很短,感情真挚而浓烈,深沉而又激昂。

《沉思的山峦》,与铁道兵作者习惯以写吃苦奉献为主调相比较,张洁这位“局外人”写的主人公周启明,既有领导干部以身作则的模范带头作用,更有现代军人的管理智慧,诸如让驻地群众参与施工,既密切军民关系,又节省成本,在当时的部队还是一种“创新”,给人留下深刻印象。

从引滦工地上回来好几天了,直到现在,我的心还不能平静。每每想起那些朴讷的战士,依旧激动不已。

写了一篇报告文学《沉思的山峦》。它写的是引滦工地上,铁道兵十一师五十二团副团长周启明同志的事迹,下个月将发表在《新观察》杂志上。家里的人说:“你这个写小说的人,怎么写起报告文学来了,这不是串行吗?”

确实,一个写小说的人,怎么会改行写报告文学了呢?而且是这样充满激情地去写。那是因为,一种急于说出的感受已经使我来不及将得到的素材构思成小说。

凡是去过工地的人,谈起引滦工程,大都可以滔滔不绝。说工程如何的艰险:进度如何之快;通水之后,将如何造福于天津市的人民……然而,最使我感动的,却还是铁道兵参与这一工程的全体干部战士的献身精神。

这种精神,不是为了宣传的需要,由秀才们拔高的偶像——硬把一块面包干,泡成一块大面包。

这种精神,也不是罩在玻璃盒子里,只在有人参观时,才捧出来做点缀用的标本。

它是一片熊熊的大火……因为,可能牺牲的机会,对每一个人都是均等的,随时的。

它比任何挖空心思挤出来的文字都更壮丽,更辉煌,更真实。

把生活看灰了的人,可能不再相信一切。然而恐怕还会相信一条,死亡后面,是生命的结束。是有些人已经那么厌倦,却仍然紧紧抓住不放的生命的结束。

中国有希望。希望就在这些像石头一样沉默、坚韧的普通人身上。这才是我们大地的基石。国际歌里早就唱过:“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝……”

我们喜欢娇惯自己,老以为只有自己才是最不幸的倒霉蛋。一年、两年,没完没了,自艾自怜地舔着自己的伤口。要是和工地的战士聊上一聊,便会知道,凡是我们所遇到的种种烦恼,他们也同样遇到过。然而,在需要他们燃起自己的生命之火,去凿通并照亮那黑暗的隧道的时候,他们去了。不曾想到身后的什么事情,不曾想到生活有时对自己的不尽公正。

在这种精神面前,我感到自己的笔太过于纤弱,没有能力反映出这如大地一样质朴和浑厚的生活。但我愿用两只手来握住我的笔,真诚地、笨拙地为他们唱一支不太高明的歌。

铁道兵的同志轻描淡写地说,引滦工程比起过去修筑过的某些铁路,还不是最艰险的,牺牲还不是最大的。

啊!活到这么大,我坐过多少次火车了?记不清了。为什么到现在,我才格外地感到火车轮子底下的路,以及它们所承受的重荷呢?

现在,我非常非常想乘一次火车。上哪去呢?顺着它走,它会把我送到火热的生活中去,让我把自己的心,紧紧地贴着大地的胸膛。那里可以听见,心在跳着呢。

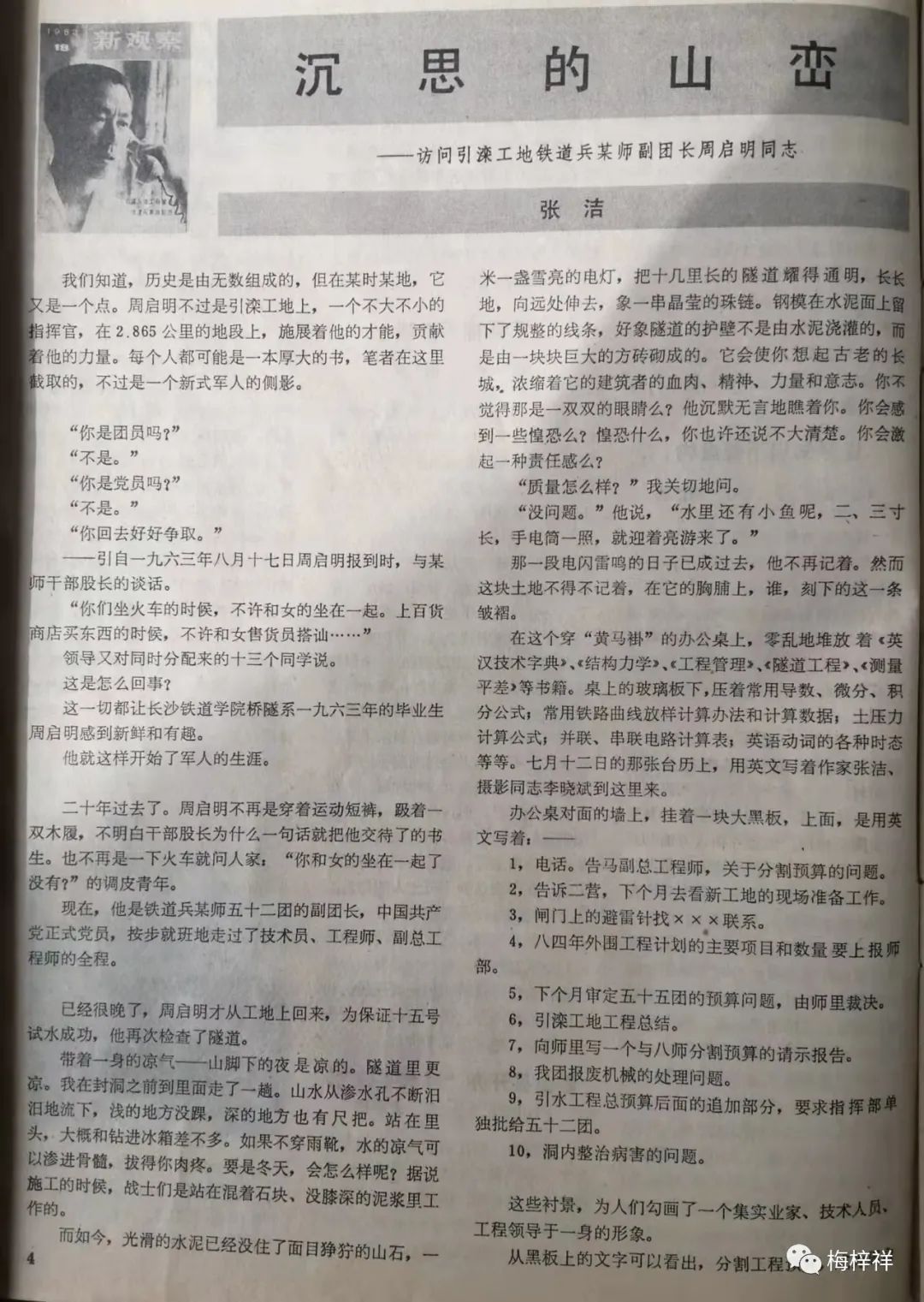

我们知道,历史是由无数组成的,但在某时某地,它又是一个点。周启明不过是引滦工地上,一个不大不小的指挥官,在2.865公里的地段上,施展着他的才能,贡献着他的力量。每个人都可能是一本厚大的书,笔者在这里截取的,不过是一个新式军人的侧影。

——引自一九六三年八月十七日周启明报到时,与某师干部股长的谈话。

“你们坐火车的时候,不许和女的坐在一起。上百货商店买东西的时候,不许和女售货员搭讪……”

这一切都让长沙铁道学院桥隧系一九六三年的毕业生周启明感到新鲜和有趣。

二十年过去了。周启明不再是穿着运动短裤,趿着一双木履。不明白干部股长为什么一句话就把他交代了的书生。也不再是一下火车就问人家“你和女的坐在一起了没有”的调皮青年。

现在,他是铁道兵某师五十二团的副团长,中国共产党正式党员,按部就班地走过了技术员、工程师、副总工程师的全程。

已经很晚了,周启明才从工地上回来,为保证十五号试水成功,他再次检查了隧道。

带着一身的凉气——山脚下的夜是凉的。隧道里更凉。我在封洞之前到里面走了一趟。山水从渗水孔不断汨汨地流下,浅的地方没踝,深的地方也有尺把。站在里头,大概和钻进冰箱差不多。如果不穿雨靴,水的凉气可以渗进骨髓,拔得你肉疼。要是冬天,会怎么样呢?据说施工的时候,战士们是站在混着石块、没膝深的泥浆里工作的。

而如今,光滑的水泥已经没住了面目狰狞的山石,一米一盏雪亮的电灯,把十几里长的隧道耀得通明,长长地,向远处伸去,像一串晶莹的珠链。钢模在水泥面上留下了规整的线条,好像隧道的护壁不是由水泥浇灌的,而是由一块块巨大的方砖砌成的。它会使你想起古老的长城,浓缩着它的建筑者的血肉、精神、力量和意志。你不觉得那是一双双的眼睛么?他沉默无言地瞧着你。你会感到一些惶恐么?惶恐什么,你也许还说不大清楚。你会激起一种责任感么?

“没问题。”他说,“水里还有小鱼呢,二、三寸长,手电筒一照,就迎着亮游来了。”

那一段电闪雷鸣的日子已成过去,他不再记着。然而这块土地不得不记着,在它的胸脯上,谁,刻下的这一条皱褶。

在这个穿“黄马褂”的办公桌上,零乱地堆放着《英汉技术字典》《结构力学》《工程管理》《隧道工程》《测量平差》等书籍。桌上的玻璃板下,压着常用导数、微分、积分公式;常用铁路曲线放样计算办法和计算数据;土压力计算公式;并联、串联电路计算表;英语动词的各种时态等等。七月十二日的那张台历上,用英文写着作家张洁、摄影同志李晓斌到这里来。

办公桌对面的墙上,挂着一块大黑板,上面,是用英文写着——

4,八四年外围工程计划的主要项目和数量要上报师部。

9,引水工程总预算后面的追加部分,要求指挥部单独批给五十二团。

这些衬景,为人们勾画了一个集实业家、技术人员工程领导于一身的形象。

从黑板上的文字可以看出,分割工程预算,成为周启明目前十分关注的问题。

为了分割预算,周启明已经和老同学,老上级争了好几次,你应该给我多少,我应该给你多少,大家各自摆明自的道理。周启明实在不愿意这样做,但他又不得不狠下心来,去“斤斤计较”。关于五十二团和师里广大干战和民工的劳动成果,以及五十二团对分割预算的意见,早已做过口头汇报,至今尚未解决。周启明又正式行文,做书面汇报。在文件的最后写到“……如再得不到解决,我们将向经济法庭起诉。”

“我这是吓唬他们呢!”说完,他诡秘地一笑。只是这时,还能依稀看到当年那个调皮青年的影子。

一算到钱上,大家都变得十分“小器”。因为它涉及到本单位每一个干战的切身利益。铁道兵在社会主义建设时期遇到了老战士们在革命战争时期没有遇到的新问题——除国家每年发给每个编内人员一百二十元事业费以外,部队所需一切费用,全部自负盈亏解决。

五十二团向师里请求调配四台挖掘机,装配科长派了三台不能动的,一台可以用、但是经常坏的挖掘机。周启明顶住说:“我试用一个星期之后再接收。”因为机器只要一进入工地便要收台班费,哪怕不动,也要收折旧费。

师长说:“有什么问题?汇报给我说每一台都是好的么!”

周启明回答:“是啊,都是好的。第一台缺个轮子,装个轮子就是好的。第二台连杆断了,修理一下就是好的,第三台大轴坏了,再加工一个也是好的。还有一台反铲式挖掘机,用了一段就停下来了,因为它经常坏。”周启明总是用幽默感来消化那些不大好消化的东西。

他是精明的,要沾他的便宜不那么容易。本师五十五团调到工地配合施工,要求分割预算一百六十一万元,周启明只能分给六十二万。为要做到以理服人,他组织了七、八个人去调查。做他的施工断面图,算他的土方开挖量,连战士住过的帐篷撤走了,也要量一量他的地基长宽……以便准确掌握五十五团作为分割预算依据的实物工作量。

工地象一条漫长的、防不胜防的战线,夜间常常受到周围老乡的滋扰。周启明的幽默劲儿又上来了:“他们好像游击队,周围又都是庄稼地,拿了工地的材料往里头一钻,我们上哪儿找去?”

有个晚上,来了两辆胶轮车拉水泥,周启明让战士把水泥扣了下来。第二天,大队来人说:“你们看昨天晚上的问题怎么解决吧?”

战士把这个情况汇报给周启明,周启明说,“他来拿我的东西,还要我赔偿,有这样的道理吗?不要理他,实在不行咱们找县公安局去。"

这个“游击队”真是让正规军伤透了脑筋。你不能老上公安局啊,你总得注意军民关系吧,要是人家告上一状,说你欺侮老百姓,别管真假,解放军得做检查。

正好五十二团管段的明渠宽段和明渠扩散段需要再从其它团调两个连来参加施工,否则就要影响工期。

周启明掐指一算,两个连队的调迁费需五万元,住房、水井、道路等临时工程需二十万元,只这两项,二十五万块钱就白花了。另外,两连干战的工资呢?管理这么多人要开多少会,做多少动员,费多少脑筋呢?

8000多混凝土方包给民工,一方付款八元一角柒分,一共才花六万多元钱。

周启明把这段工地上的用料,全部发给了“游击队”,由于包工不包料,这笔帐就算在“游击队”的头上了。再拿,就是拿他们自己的。于是他们不再拿,社会主义轰轰烈烈的建设热潮吸引了他们,他们忙不过来了,军民关系也搞好了,而且两家都有利。那里只需派一个技术员去指挥和检查便是。“游击队”的活儿干得不错。因为质量不符合要求,算违章操作,要扣钱的。

“要用经济手段管理经济,因为光讲道理他们听不进去。”周启明当副团长以后,制定了一些规章制度,以辅助思想政治工作所不能全部包括的那些地方。

但真正实行起来,似乎又不那么容易。例如,为了保证工程质量,周启明规定违章作业一次,扣本单位奖金30%两次,扣60%三次,没有奖金。发生安全事故,取消本月全部奖金。

于是,我们的“辩证法”来了:“不要这样教条嘛,大家干得还是不错嘛,全都辛辛苦苦地!"

周启明紧紧咬住不放,最后只有双方都做些妥协,违章作业四次再扣除全部奖金。质量指标,像温度计上敏感的水银柱,上下移动了一会儿,终于停在了它应该停的地方。

不光惩罚,还有奖励。例如,施工期间,每个战士除基本工资外,可得奖金十五元左右。每天掘进超额一米,每连可得奖金三百元。

他建议人们:“再演日本电影《金环蚀》,你们要去看一看。为了搞钱,资本家把什么手段都用上了。"

但是,千万不要误会,以为周启明是个只讲经济不要政治的人。他的政治工作,没有那么多空洞的口号和报告。动员报告,简单明了。大致可分五点:一,为什么干;二,工班内容是什么;三,在什么地方干;四,什么时候干;五,什么人去干。这是从铁道兵印发的一个国外工程质量管理经验上看到的,它也叫做五个W管理。周启明看了以后觉得很实用,便把它作为动员工作的纲。

在战士面前,他觉得干部身先士卒的行动,比一百次动员都更有力。

由于他坚持先在上弧道进行大断面的开挖方案,他身负着舆论上的极大压力。虽然他心里有底,但他怎能阻止“这样干不安全”的小风吹散开来?

一炮之后,按照过去的程序是排烟雾、清危石、喷浆、除碴、铺轨。现在是这些工序一块干。当浓烟弥漫,五米之外看不见人的时候,周启明总是站在作业面最前头一米多远的地方。后面的战士,哪个还敢不上呢?

他站在那里,决不是没有头脑的瞎拼,硬拼。他一个人之所以能够推翻师里经过十二次会议讨论决定的开挖方案,是经过科学的分析、推论并以稳定的、可靠的、科学的措施为后盾的。否则,他也不能这样放心大胆地去干。

不同意周启明从上弧道开始大断面开挖方案的同志也不是没有道理的。

根据资料,f值等于4的情况下,即岩石每平方厘米可承受的压力为400公斤的时候,绝对不可以进行大断面开挖。

引滦工程地质情况最复杂的地段,是三个断层,一个沟。五十二团管段,占了两个断层,一个沟。

在标号F10的第一个断层,到标号F1的第二个断层之间的150米中,夹了一个长长的石英破碎带。这一段岩石的f值平均为1,最糟糕的地段值甚至为0.5。

有人提出,这种不良地质,按照过去的施工经验,只有先在下坑道打洞,再挖上弧道,然后再将下坑道的洞扩大到设计开挖断面。

周启明根据新澳法的理论(我国称为喷锚法),说明岩石在未开洞之前,都是稳定的紧密区,开洞之后,洞的周围会形成不断扩大的松散区,等到开挖拱部时,已不是原来稳定的拱部,而是松散区不断扩大至上弧道的拱部。这样的拱部开挖起来是不安全的。同时,下坑道打洞时所做的加固措施,在最后扩大到设计开挖断面时,又要拆掉。这一方案,工序多,施工复杂,工效低。

他提出把过去只用于施工后保护岩石不再风化的喷浆法,用于施工中的支护。即在上弧道开挖后,岩石尚未来得及变形、松散区尚未扩大之前,在岩石的表层喷上一层三公分到五公分的早强混凝土支护,地质特别不良的地段,还要加上钢筋和锚杆。同时允许岩石应力集中的地方,进行应力释放,重新分布。

他花了37000元钱和铁道部科学研究院签订了合同。科学研究院的七位同志带着监护仪器的图纸来到了工地。在他们的指导下,五十二团不但组装出了全套的监护仪器,还学会了掌握这些仪器。

有人冷言冷语,说人家是在“捞取政治资本”,“做论文试验”。周启明却让团里好生接待,奖金、补助,和本团干战同等待遇,并且在工地上单独给他们盖了三间砖墙瓦顶的房子(施工战士则是住在帐篷里),因为他们是守护全团战士的生命之神。

监护仪器的测量资料可以读到0.1毫米,即山体如有0.1毫米的变形,仪器上便可反映出来。大变形到25毫米,特别是突然的变形,就有大塌方的危险。开挖工程的进停,全靠监护仪器的指挥。它不但使战士免于无谓的牺牲,同时还可以避免塌方。施工队伍一旦接到危险预报,可以迅速地做好支护工作。如有一次施工队伍刚下到15号直洞下游的分叉处,监护仪器反映山体变形11.5毫米,负责监护的同志立刻通知有较大危险。施工队伍马上对开控过的洞体,再次进行支护加固。

监护仪器使五十二团受益匪浅。据说在国外,一般隧道工程开挖,平均每公里死亡2人。五十二团在这种不良地质条件下进行大断面开挖,却没有一个人死亡。

遗憾的是,这种监护仪器尚未得到普遍的采用,在整个引水工地上,也只是五十二团一家,也许人们还没有充分认识到它的好处。

现在,周启明正在补习“社交学”。在这个学习中,他显得力不从心。

“抽一支烟吧,这种烟比较淡,对不会吸烟的人,比较合适。”他说,声音里潜藏着一种也许连他自己都觉察不出来的苦涩。

过去,周启明是个不抽烟,不喝酒的模范丈夫。当然喽,也许是自小家境贫寒,工作以后又要还债,又要养家,没有培养这些爱好的条件。

七一年任营党支部副书记的时候,他硬是不同意一位战士提干,理由是“作风庸俗”。因为那个战士自己不会吸烟,却偏偏揣着过滤嘴的香烟,去敬奉营、连、排、班的领导。

在一起相处多年的老战友们,调动工作了,临别时的赠言几乎都是这几句话:“我们跟了你多年,什么都好,就是不适应形势,得罪人。今后再不能这么干了。”

他什么时候得罪过人?!周启明绕不过来这个弯儿。给战士做为营养补助的黄豆,有人拿去换鸡、换酒、换副食,难道不该在会上进行点名批评么?

承包明渠宽段和明渠扩散段的大队民工,很感激周启明给他们找到了一条生财之道。工程结束以后,送来些花生、板栗。周启明说:“我给你们找个赚钱的机会是应该的,没有什么可感谢的。”他把花生、板栗送到灶上,让伙房如数把钱付给了大队。

过年时,给大家炒个花生,做个栗子烧鸡,该有多好呢?他想。

爱人抱怨他傻。周启明发火啦:“我的天呐,咱们这么高的待遇了,还有什么吃亏不吃亏的。你像个废物吸铁石,把那些坏东西全吸到自己身上来了”

不但爱人抱怨他,有些同志也抱怨他:“跟周副团长干没有一点甜头。”带人到下边去开会,说好了不在连里吃饭就是不吃。到了开饭时间,一盘盘大鱼大肉端上来了,周启明硬是扬长而去。

他的所做所为,没有一个人说不对,可他就是不招人喜欢。因为有人想那么干,并且希望大家都沾一身泥才好么?

人们说周启明进步了。然而他在敬烟、劝酒的时候,看上去还是那么笨拙。他的功夫比起那些周旋于觥筹之间,混迹于官场之中的油子差远了。

这究竟是可喜可贺的,还是毫不足取的呢?糟糕的是,前几天他又发了一次火。

工地为了迎接参观,在清理现场时,把水泥库里完全可用的散地水泥,装了整整一翻斗车,倒到山沟里去了。正好周启明坐车经过,看见老乡们正在拿口袋装。当时他就跳下汽车,说:“全给我倒出来,谁再弄我就把他留下来。”

回到团里,他责令:“谁扔的谁给我弄回来。你们都是贫下中农出身的呀,良心长到脊背上去了!一翻斗车水泥一、二百元呀。这样吃大锅饭,最后非连衣服也穿不上,饭也吃不上不可。水泥是紧缺物资。可是,却把一翻斗车的水泥给扔了。”

很难说他今后还会不会发火。因为,被压抑、被曲扭的人性,终要伸直它的躯干。被分裂的人格,也终会弥合起来。

太阳落山了。对面起伏的山峦,比阳光照耀着的时候,线条显得更清晰了,层次也更清楚、更丰满了。它们静静地耸立在那里,沉思地倾听着大地的脉搏。

张洁(左)在引滦入津工地采访,与铁道兵第八师话务班刘小花合影。

图片、照片由作者提供

(本版编辑: 老粥)