四位学兵作品节选(《学生八连的故事》)【原创 】

推介语:《学生八连的故事》已选登了多篇,整本书所有的学兵文章都将“登场”,多数文章都有删节,今天4篇学兵作品仅选其中的某一节。

说句不矫情的话,我仅仅是大山沟里一所中学的毕业生,父辈往上几代不识字,而学兵们多是西安文教系统的子女,可谓家学渊源。我今天对这些年长我的“老师”的文章改削是有几分忐忑的。尤其是选登过几篇后,虽然传来赞扬,但不时有学兵的身世背景获知,有的家庭显赫,有的成就斐然:作家、法学家,大学校长,外交官等等,着实让我既敬重又有些惭愧。我是在通读全书过程中,即读即选编的。现在一篇篇发布,再写几句“推介语”,恐有“盲人摸象”的“孔见”。比如,今天发的四位学兵的作品,我没有再去读他们的全篇,仅就“节选”说一二感受。好在都是铁道兵七团的老战友,文章面前人人平等,不周全之处请战友们体谅吧。

“少爷们”扛木料,见到女学兵也干同样的活,激发了青春期男人的自尊,苦累就不在话下啦!

连长的两次“泪”,一次送别学兵退场;一次护犊子“抗上”——这个细节希望铁道兵战友不必较真,学兵爱铁道兵,他们终生唱《铁道兵志在四方》。

饥饿中的一顿猪肉罐头面条,记了50年;三人纵身扑入冰水抢救溺水女民兵,全然不顾自己生死。

当年的毛头小伙子,今日的老汉儿,时不时带着儿孙到当年的隧道口伫立,抹抹眼泪,筹钱给当地修路、助学……

我爱你们!

紫阳二三事

初到紫阳,我连被纳为5752师部的直属连队,其任务是与部队一同修建师部医院和营房。我记得我们干过平整场地、干打垒,再就是从汉江边往工地上运木料。木料主要是杉木,长不过三五米,粗的一头直径也就二十来公分。当时咱们这些城里来的“少爷们”,那可是两人抬一根都觉得沉啊!肩头被压的火辣辣的,疼的腰都直不起。干了一两天后,大家突然发现医院的女兵也在扛木料,人家可都是一人一根的扛着呐,这下子,年少男子汉们的面子可真搁不住啦。在这之后,大家咬着牙也要一人一根的扛,身体稍好的扛得还利索,像我当年的个头、体力,木料就不敢放在肩头上,人基本就是弓背折腰, 木头在肩背之间来回地挪动。现在想起那时的样子一定是很难看。如此这般地硬熬了几天,才逐渐能把腰挺了起来。这应该是到紫阳来的第一节体能训练课吧。

我们的连长

连长王礼培,江苏江宁人,1931年生人,五十年代从青岛工学院大地测量专业毕业,分配到国家测绘总局第一大地测量队,是一名技术干部。和我们一起上三线时39岁,他的女儿和我们一般大。大概是家庭成份比较高,当时还是非党干部。连长中等身材,身板还算结实,留着背头,戴着近视眼镜,一副知识分子的模样。虽然50年过去了,可当年连长和我们一起进洞时,头戴安全帽,脖领上掖条白毛巾,腿不好时还拄根棍子,深度近视镜片后面两眼炯炯,观察险情、指挥施工的形象,还时常浮现在我的脑海。

在临退场出发的前一天晚上,连长到各班走走看看,最后到了我们班。当时我正在举杠铃,连长捶着我的胸脯说:“全国人民都像你这样的身体就好了。你们明天就走了,到了新的单位好好干。你们休息吧。”连长说完要走时,眼泪充满了眼眶,但最终没有掉下来。说到连长含泪,我想起芭蕉隧道遇到严重塌方透水那次,部队发生事故撤下,团里营里改派我连接手抢险。找连长布置任务时,连长拒不从命,争辩说部队都拿不下来为啥要派学生上?我要对这一百六十多孩子的安全和他们的家长负责!上级领导见连长竟敢抗命,恼火地威胁说:你要考虑你自己的出身!话都重到这份儿上了,“剥削阶级家庭出身”、身为“臭老九”还“非党”的连长,眼中含着泪水,无奈接受了任务,每天守在掌子面,带领同学们一起战塌方、斗透水,终于安全穿过了高险施工地段。

襄渝线,我的青春我的梦

曾记得,某次日行百里、背粮归来夜色已深,芭蕉口停渡无法过河,疲惫不堪,饥饿难扛。彷徨间遇到了路过的铁道兵七团首长,首长关心地招呼我们到团部食堂,吩咐炊事班长做了满满两大盆猪肉罐头面条,被我们8个饿狼般的半大小子吃个精光。如此犹嫌不够,出门买掺了玉米面的杠子馍狼吞虎咽而下,炊事班长看得目瞪口呆,楞在一旁。团首长又派人为我们安排住宿,第二天一早回到连上。“在团部混了一顿饱饭!”让连里的战友们羡慕不已,五十年后,心头仍然浮动着当年那顿饭的余香!

最难忘,冬季的任河水面收窄,于是搭木为桥,一长溜圆木架在了河道上。有次我们几个人过桥去团部军人服务社,走在前面的两个女民兵,不知是脚滑还是心慌,先后掉下了河。危急之中,走在我前面的二排王连国排长,纵身一跃下河救人,我和身后的刘定宁也毫不犹豫跳进河里,三人合力将两位落水女民兵搭救到岸上。时值数九寒冬,河水剌骨冰凉,此时此刻,心中只有救人一念!至于一身棉衣棉裤翻毛大头鞋浸了水该有多重?溺水者会否将我们拖沉河底?完全来不及多想!那时的我们,年青、勇敢,浑身正气,热血满腔,认为奋斗牺牲乃职责所在,正可谓血气方刚!事后团里给排长记了三等功,我受到团嘉奖。当西安城里的父母获悉, 没有欣喜而是惊慌,唯一的儿子在铁路工地出了什么事值此褒扬?是身残还是重伤?!那时通讯不便,母亲连夜乘车经几日颠簸赶到紫阳,见我须尾俱全,未便多言,小住几日便返回西安。母亲为何突然来连探望?令我一头雾水一脸迷惘,及至后来返家,父亲才告知他们接获喜报时内心的担忧和恐惶。如今二老早已仙逝,追忆往事,深感父母慈爱深重如山,永志不忘!

唤醒尘封的记忆

如果说,今天寂寞的芭蕉沟和已成废墟的芭蕉口小镇给人们留下了深刻和丰富的内涵,那冷卧在芭蕉沟口的桥梁、隧道却无时无刻不在向人们述说着那段火热的岁月。从上个世纪八十年代开始,学生八连当年的毛头小伙儿们经常会有人独自或结伴来到这里,伫立在隧道口、铁轨旁,触景生情,唏嘘感慨。即使我们过了不惑之年、耳顺之年、花甲之年,也并没有因为年龄的增长、身体的老化而冲淡了我们对芭蕉沟的思念和牵挂。由都市汉子变成了退休老汉,仍然陆续执着地相邀组团,带着孩子、孙辈来这里挥洒一股不可言说的情怀。

每回进到芭蕉沟,非亲非故的乡民们总会热情的招呼我们这些当年的 “学娃子”进屋歇脚,泡上浓酽的陕青茶,亲切攀谈;我们会在连队驻地原址久久伫立,伤心涰泣;更多次为这里百姓筹钱修路,捐资助学。这种终生难以割舍的情愫,有时甚至连我们自己都感觉震撼。因为,在芭蕉沟,在2984米长的“芭蕉口隧道”里,青春、友情、鲜血、生命这些抽象的名词,都变得鲜活可触。我知道,那段用忠诚和坚韧浇筑的痛苦和欢乐的激情岁月不会再重现,所有成为历史的事件,都堪称独一无二,都将成为永远不可复制的孤本。

一排与指导员、军代表合影。

图片说明:

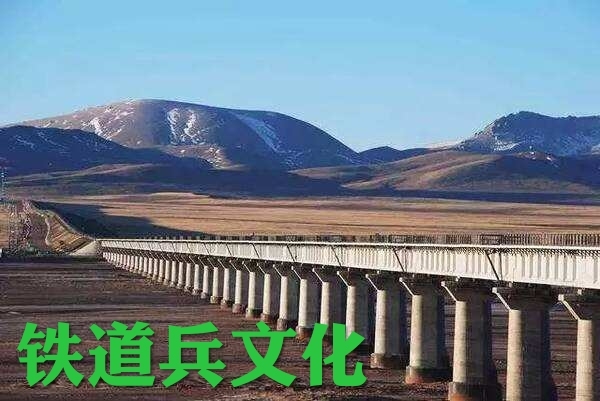

1、第一张图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜

编辑:乐在其中