陆兵战友整理旧作,将这篇记录铁道兵部队举办文学创作学习班的散文发给我欣赏。征得他同意,我在公众号转发。

铁道兵时期,部队重视文艺创作,从兵部到师团,有专门的机构、专职人员,负责这项工作。如兵部、师机关有文化部(科)的编制;铁道兵文工团,师宣传队,便是当时最有影响的文艺团体。这些组织、人员,为繁荣部队文艺创作,丰富基层文化生活,培养文学艺术人才,做岀了不可替代的贡献。其中,以兵部、师不定期地举办培训班,选调基层写作爱好者,集中到一起一个时期,采取能者为师“传帮带”,学习写作,取到了丰硕成果。铁道兵一代代诗人、作家的成长,优秀的文学艺术作品,诞生于文学创作培训班。这是铁道兵文学史的一个侧面,陆兵的《冬季里的“春风”》便是佐证。

文人雅集,文人雅士集会吟咏诗文、议论学问,古今中外皆然。大家都熟悉的王羲之的千古神品“兰亭集序”不就是出自“文创班”么!现在国际上流行的一些笔会,召集各国高级写手好吃好喝,放情山水,美篇佳作由此问世。所以,毛主席说“办学习班是个好办法”哈。

实不相瞒,我写新闻报道,得益于团部举办的文书学习班的契机;从事文学创作,也是师部举办的文学创作短训班,对我的文学启蒙。

很难得,陆兵战友的文章,为铁道兵文学史填补了一个空白:鲜有如此细致、生动地记载一次铁道兵文学创作学习班的长文,这是铁道兵通过办培训班,培养作家、诗人,创作文艺作品的一个缩影。

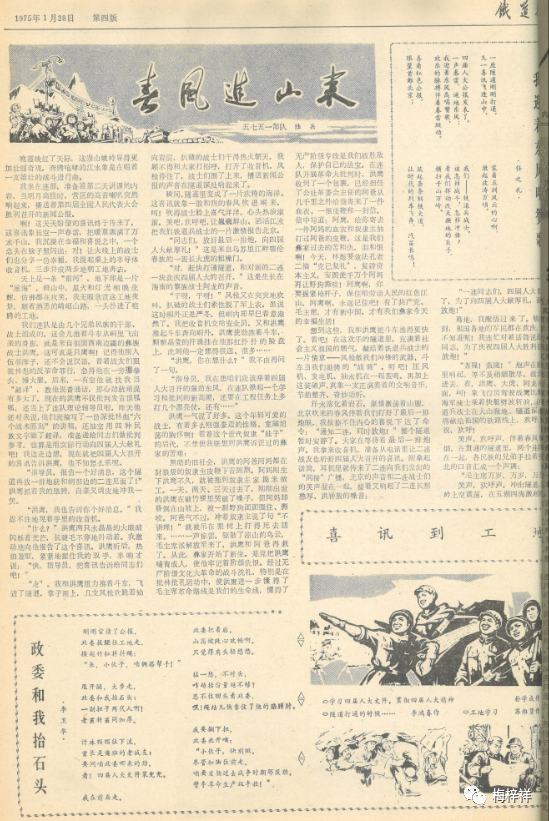

图片陆兵在学习班创作的作品发表于《解放军报》。

冬季里的“春风”

陆兵

一九七四年秋,一师政治部宣传科举办新一期文艺创作学习班,后勤部决定派我去参加。

师部驻地在丹江,是汉丹铁路的终点。丹江是地名,也是丹江水流向汉江的汇入口。这里属湖北均县,前些年修水库,把老县城给淹了,于是就在丹江口大坝附近,建了一座新城。水电部第十工程局是这里最大的单位。

均县最著名的人物,是清代官员陈世美和妻子秦香莲,他们是相敬如宾的两口子。不想,身后成为家喻户晓的戏剧人物。

据传:陈世美出身贫苦,在朋友赞助下考取功名,当了大官。这个朋友因私事找他徇情走后门,却让一心要做清官的他给拒绝了。朋友由此心生恨意,写了一个话本,影射陈世美忘恩负义、虐待贤妻,找了个戏班子真名实姓到处演出。

由于本子写的好,戏班子演出卖力,这出戏一上演就博得众人眼泪,台下群情激愤,台上收不了场,急得戏班子老板团团转。恰在此时,老板一眼瞥见后面戏里演包公的演员在等待上场,灵机一动,就让包公扛着“虎头铡”上去,瞎编两句唱词,然后一挥手把陈世美给铡了。剧情结尾大得人心,众人欢呼雀跃、奔走相告,于是一出北宋名臣刀铡清代官员的戏码,定名《铡美案》流传开来。

陈世美很冤,但也无可奈何,在均县地界以外遗臭万年。而只有均县人民顾忌陈世美的冤情,无论哪路戏班子敢在此地上演《铡美案》,定会被打的落荒而逃。

这个故事也从另一方面告诉世人,文艺创作很重要。

我们的文艺创作学习班住在丹江师部南边的一个山坡上,紧邻师宣传队驻地。山坡下有几大排平房,是中央文化部的五七干校,有许多全国著名文人在此接受劳动改造。附近还有一个国家级的字模厂,三线建设中从上海迁来的。相对而言,这里凝聚着一种难得的文化氛围。

这期文艺创作学习班有十来个兵,大多是连队的通讯报道员,平时给军内外报纸写些新闻稿。连队战士写个稿子想见报很难。

图片陆兵在学习班。

我去过一家地方报社学习,那儿的总编是个北方大汉,对当兵的很热情,给我们沏上茶后就开聊,聊到兴起,他不无歉意地说:“编辑部就这几个人,每天来一麻袋稿件,信封都来不及拆……”然后,指着我们手上的茶杯,“都是用卖废纸的钱买的。”说得大家心里哇凉哇凉。也难怪,每次《铁道兵》报上刊登我一小豆腐块文章,指导员都特当一回事儿。

在连队能划拉几笔的兵,被称作“笔杆子”,算是个文化兵。每每听别人这么称呼我,就特别心虚。入伍填表时,学历一栏填的是初中。其实“文革”爆发那年,我才上小学五年级,中学混了一年半就去了北大荒,严格说小学也没毕业。所幸,那几年看了许多杂七杂八的书,又有个写日记的习惯,学过的汉字都还没忘掉。

虽然都是爬格子,但写小说和写通讯报道是两码事。连首长才不管呢,反正都是要想辙把自己名字变成“铅字”,多变几次,全连光荣。我们这几个兵,兴冲冲来师里报到。来了之后,才知道“一个头两个大”的滋味。

朱传雄干事是我们这几个兵的领导,他是四川人,身材略胖,宽脸庞,眼睛不大,但五官却相对集中,看上去很有喜感,加上一口不温不火的四川口音,讲起笑话来让人乐得打嗝。

在朱干事带领着,我们开始学习一些文学基本知识,知道了文学体裁,什么叫小说,什么叫散文,什么叫报告文学……

两个月里,我们这几个兵跟朱干事学了不少东西,他讲小说创作的人物、情节、环境三要素;讲散文创作的形散神不散;讲诗歌创作的意境与十三辙。也学习了文艺创作的基本原则,就是以“八个样板戏”为标准,讲究“三突出”“三陪衬”和高大全的创作模式。

我开始尝试写小说。朱干事讲短篇小说字数要在三五千到一万左右,中篇小说五六万字,长篇小说几十万字、上百万字。我非常有自知之明,知道自己只配写短篇的。

虽说是师傅领进门、修行在个人,但面对的难题是共同的。

小说中要有典型人物、典型事件,而且英雄人物要高大完美。有一个兵,为设计人物出场时能够惊艳亮相,冥思苦想几天,终于想出一个场景,兴高采烈讲给我们听:一个班的战士摇着辘轳把英雄人物从井底摇上来,英雄的脸上黢黑,身体像铁塔一样从井底冉冉升起……

这绝对够“高大全”了,但这还是人吗?朱干事二话不说就给他“枪毙”了!

图片朱传雄作品集图片。

其实,最困难的是要围绕人物事件写矛盾。很多作者都不敢写尖锐矛盾,怕让人家抓小辫子,这样的作品即便发表也索然无味。有些小说写矛盾斗争,情节设计的非常巧妙,给人留下的印象就非常深刻。朱干事要求我们在小说中一定要有矛盾斗争,他还专门给我们讲文章中“启、承、转、合”的关系,就是矛盾的发生、发展、激化、解决的过程。听他一番宏篇大论后,我们开始构思各自的故事情节。

编故事不是什么难事,《铡美案》不就是瞎编出来的吗?但要符合朱干事的要求就费劲了。

写矛盾,最大的矛盾就是阶级斗争。李玉和一家与日本鬼子鸠山的矛盾,阿庆嫂与胡传魁、刁德一的矛盾,怎么写都行。但是部队里有什么阶级斗争啊!只能写先进与落后之间的矛盾,而且还有很多禁忌,比如政治工作者是不能成为落后分子形象的,指导员、教导员、政委都是先进人物代表,落后分子形象只能是军事干部,而且还不能是正职,像副排长、副连长、副营长、甚至副团长,都是小说中的落后分子。到此为止,不能再往上写了,师以上领导是不会成为落后分子的,这一级领导也不能出问题。如果你吃了熊心豹子胆,非要写一个大领导犯错误,就有可能被怀疑是别有用心,企图用小说来反党乱军!

小说创作要考虑故事情节,还要注意细节的描写,因为只有通过细节描写,才能刻画出人物的性格特征,给读者留下深刻印象。朱干事让大家都说说生活中的细节,反应不强烈。于是就改为人人讲故事,看谁的故事最生动。

给我印象最深的,是朱干事讲的故事。他说他在上中学的时候,写了一封家信托同学去邮局邮寄。过了很多日子,家中始终没有收到这封信,但那个同学坚持说寄出去了。又过了许多日子,有一天吃饭时,他看见青菜中有个纸团,就用筷子扒拉到饭桌上,展开一看正是自己写得那封家信。愤怒之余,他拿着纸团去找那个同学理论,在铁证面前那个同学终于说了实话。原来,他在去邮局寄信的路上,肚子疼拉稀,一时找不到擦屁股纸,就用了信纸揩了屁股。

到此,故事结束了。至于这封擦了屁股的信纸,是怎么和大粪一起浇到菜地里,又是怎么和青菜一起混进菜锅里,都是故事的弦外之音,但已经让我们恶心的不行。

这故事肯定是朱干事瞎编出来的,基本情节经不起推敲,但不能细琢磨,细想之后让人呕吐的效果非常明显。这就是创作?

我们构思的小说大纲,几乎都让朱干事给毙了。学习班的火热气氛一时降到冰点,人人都深陷苦恼之中。朱干事也无奈,但他聪明,让大家把精力集中在诗歌、散文创作上,以歌颂为主,绕过矛盾斗争的“陷阱”。为了熟悉一线连队的先进事迹,我们把全师自修建成昆铁路、襄渝铁路以来,所有上报的先进材料翻出来阅读,希望从中找到灵感。

一九七五年元旦过后,我们这一期文艺创作学习班临近尾声,几个兵都没写出像样的作品,内心充满沮丧。

“起床啦,起床。”清晨,四团的李卫华粗声大嗓地喊着。我们几个熬了大半夜的兵,极不情愿地钻出被窝。其实,不起也不行了,隔壁的师宣传队女兵一声高、一声低的开始练嗓子,吵的让人心烦。

这天,依然是朱传雄干事和大家一起讨论小说创作方法。他看我们这几个无精打采的兵,也不禁嘟囔起来:“啷格搞地嘛……”

白天聊天,晚上写作。当我们铺开稿纸准备再干半宿的时候,朱干事推门而入。他神秘地眨巴着眼睛,悄悄说道:“胡清碧接兵部通知去北京了。”

图片胡清碧(左2)在工地。

胡清碧是我们师三团的女技术员,著名模范人物,党的九大代表。四团战友郑赤鹰曾写过一篇报告文学《开山辟路女炮手》,专门介绍她的事迹。胡清碧也被称作“放大炮的姑娘”,所谓放大炮,就是在山峒里一次使用几十吨炸药,瞬间把一座大山炸开。一个女人干这种工作,有气魄、有胆量,而她也在施工中负过重伤,作为先进模范当之无愧。她的事迹经《解放军文艺》杂志刊登宣传后,在全国产生巨大影响。

胡清碧秘密进京意为着什么?经我们一番分析,认为只有一种可能——她是铁道兵推选的四届人大代表,去北京一定是参加全国人民代表大会的会议。

一想到四届人大要召开,冰冷的房间仿佛点燃一个大火炉,大家的情绪瞬间高昂起来。此时“文革”已经进行了八九年,全国人民都有一种说不清道不明的情绪,人心思稳,期盼经济建设回归正轨,人们对四届人大都寄予莫大希望。

朱干事的“情报”让大家亢奋不已。老实说,这一期创作学习班即将结束,还没有太满意的作品,朱干事也压力巨大。他要求大家连夜奋战,每人写一首欢呼四届人大召开的诗歌,投稿抢个先机,命中率自然提升。大家领命而去,各自酝酿情感、搜肠刮肚地想着词儿。

湖北的冬天,潮湿阴冷,室内外几乎没有温差。

一首诗歌虽然短至几行字,但我却迟迟下不了笔。到夜半时分,李卫华已大笔挥就诗歌一首,其他战友也完成任务睡觉了,而我还苦苦地理不出个头绪来。寒夜里,裹着大衣仍然感到手脚冰凉,恍惚间,一个梦境浮现出来:隧洞里炮声轰鸣、硝烟弥漫,风枪手打眼、小战士扒碴、斗车在轨道上飞驰……像电影镜头一样清晰掠过,心里一阵发紧,身上不由泛起一层鸡皮疙瘩。

有了灵感,一个标题在眼前晃动,手不由自主地哆嗦着写下“春风进山来”几个字后,就有种收不住闸的感觉,一气呵成,写下三千多字,为梦境虚幻赋予了现实内容。

大致情节是这样的:指导员(第一人称)晚上从收音机中听到四届人大召开的喜讯,兴奋得拿起收音机赶去工地,连队战士们正在隧道里掘进施工,我把喜讯告诉战士们后,大家干劲倍增。我突然想到应该让隧道对面的兄弟连队也听到这个喜讯,于是就把收音机对着电话机“转播”新闻,不想对面战友也正在向我们播送消息。两边的战士兴高采烈,一铆劲就提前把山峒打通了,两个连队的战友在贯通的峒里拥抱、欢呼,共同庆祝四届人大胜利召开。

写这个场面时,张永枚《西沙之战》的诗句在耳畔回响——“壮志鼓双翅,豪情振羽毛”。嗨,我们铁道兵的豪情能够震撼山腹……

我被自己写下的文字感动得一夜无眠。天亮后,拿出复写纸,工工整整誊写了六份。最上面的一份寄给《铁道兵》报,其余依次寄《战友报》《湖北日报》《襄樊报》《丹江口报》。最后一份复写稿,字迹已经模糊,一位战友帮忙在炭火盆上烤了烤,油墨洇开、字迹清晰许多。犹豫再三,还是把这沓稿纸悄悄寄去《解放军报》,但没敢声张。

很快,创作学习班结束,我们几个兵各回连队。几天后,四届人大会议在一月十七日闭幕后发出新闻公报,举国上下一片欢庆浪潮。我特别留心每天的《铁道兵》报,但寄出的稿子音讯全无。

这天,难得一个阳光灿烂的日子。我在车间里正忙,一个新兵十分诡秘地跑来说:“九班长,解放军报登了一篇文章,名字和你一样。”

我问:“什么标题?”

他说:“什么风进什么山。”

我跑回班里宿舍,翻看刚刚送来的《解放军报》,第三版上的通栏大标题:春风进山来。全文三千多字占了大半版。关键是,标题下的署名是那么的熟悉。

有点晕眩,浑身燥热,就像做梦一样。我不由自主地一蹿老高:“嗨!真他妈的棒!”

这一天的《解放军报》在全师上下引起轰动。很快,朱传雄干事从师里打来电话,在祝贺鼓励后,他半玩笑、半认真地嘱咐我:“要想翻跟头,找个没人看见的地方。”听到这句贴心的告诫,眼泪差点掉下来。

一月二十八日,《铁道兵》报转载军报发表的“春风进山来”,同版还发表了李卫华那天晚上写就的诗歌“政委和我抬石头”——

刚刚宣读了公报,

政委拔腿往工地走,

操起竹杠抖抖绳:

“来,小伙子,咱俩搭帮手!

……

歌颂的人物,我写的是指导员,他写的是政委,我们的作品还是留下了时代印记。

作者简介:陆兵,1969年10月赴铁道兵东北农场务农,1971年入伍在铁道兵一师修理营,1976年退伍后在公安局任刑警,1981年调入北京市委机关从事党史研究,退休前任党史研究室副主任兼《北京党史》主编。

图片《铁道兵》报刊发陆兵、李卫华在学习班创作的作品。

图片陆兵在铁道兵部队所获的奖品。

图片战争年代,铁道兵文艺工作者到铁路抢修现场慰问。

图片和平建设时期,铁道兵文艺工作者在施工现场慰问。

图片

图片1981年夏秋之交,铁道兵在泰安举办文学创作学习班,由左至右:伊蕾(已故)、李武兵、叶晓山(已故)、刘金忠、毛秀璞、谢克强。

图片1995年秋,铁道兵诗人、文友在青岛举办笔会。

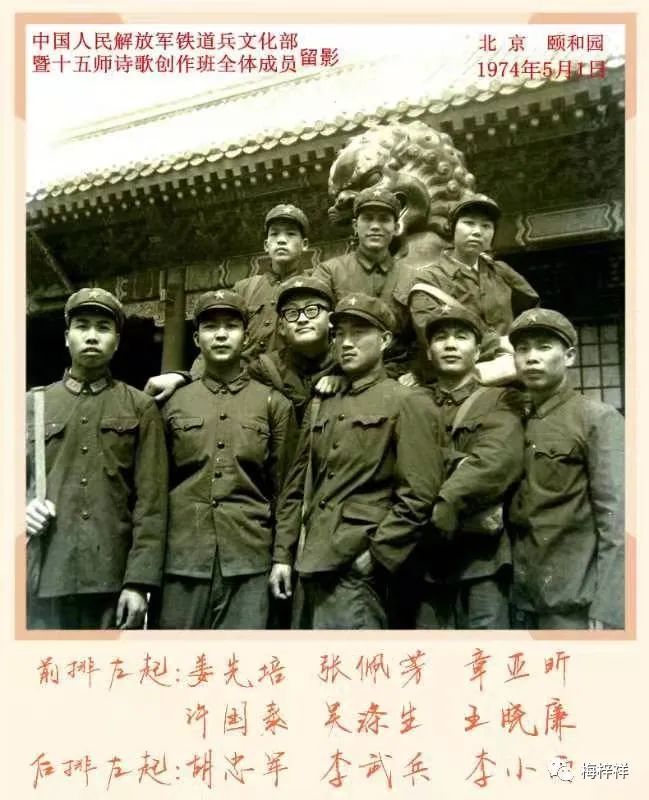

图片这张照片为铁道兵文学创作学习班作家、诗人合影,做了本期公众号封面。

编辑:岁月凝思