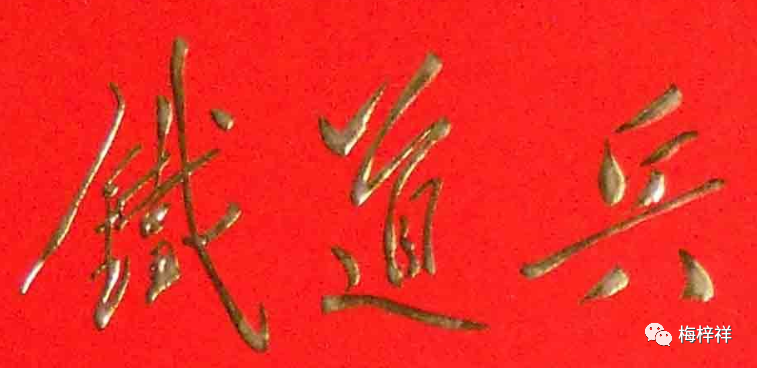

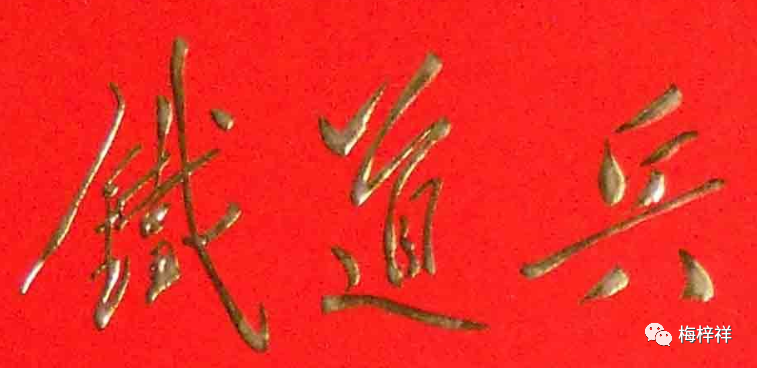

铁道兵文苑

【原创】铁道兵历史上的庆典(1)

庆典,是为重要日子、重大事件所郑重举行的庆祝仪式。

铁道兵的庆典活动,包括周年庆典,即逢五、逢十,以及它们的倍数时举行纪念活动;重点工程开工、竣工,多数是铁路通车,举办庆祝典礼;重要事项完成,不定期的庆功大会等,以热烈的仪式,对先进单位和个人颁发荣誉证章,予以表彰。

铁道兵的庆典,不论是新征程的开启,还是对既往工作的总结,都是为了增加部队的凝聚力、荣誉感,展示铁道兵的光辉业绩和精神风采。

纵观铁道兵35年历史,铁道兵担负繁重而紧迫的各项任务,重大的庆典活动并不多。铁道兵成立5周年、15周年、25周年,包括1968年(文-革)20周年,都没有举行任何形式的纪念仪式。但铁道兵成立10周年、30周年,举行的庆典却盛大,具有重要的历史意义,值得纪念。

铁道兵承建的工程开工、竣工典礼,以及各种表彰会,都比较简朴;尤其是铁路通车的典礼,大多数时候,铁道兵参战将士多已转战新的工程,“典礼”仅是一次军民联欢,从此一别天涯……

“铁道兵历史上的庆典”系列,拟将在铁道兵内外产生很大影响的成立10、20周年纪念活动,重要铁路干线举行的通车典礼,做一次简要回顾。

1958年7月5日,铁道兵建军10周年,这是铁道兵史上举行的首次、也是最隆重的庆典。

我们经常听到、看到“与共和国同呼吸共命运”这句话,不细琢磨以为是句喊喊的口号,事实上这句话最生动、形象、凝练地概括了个人、集体与国家的密切关系。国家的大政方针与这片土地上的任何个人的命运息息相关。

1958年,社会主义改造与第一个五年计划取得胜利,5月,党的八大二次会议通过社会主义建设总路线,号召全党和全国人民,争取在15年或者更短时间内,在主要工业产品的产量方面赶上和超过英国。由此开始,全国各条战线迅速掀起“大跃进”高潮。

再观铁道兵,十年“军龄”,经历四个阶段:解放战争、经济恢复、抗美援朝、经济建设。每个时期战功卓著,战场上是“钢铁运输线”;10个月建成314公里黎湛铁路,22个月激战的698公里鹰厦铁路通车,被朱德元帅和人民群众誉为“祖国铁路建设突击队”。国家在跃进,修订了新建铁路第二个五年计划,较原订计划新建铁路增5倍以上。忠诚、无私、勇敢的铁道兵“责任重大,使命光荣”,在铁路大跃进中,必须发挥“突击队”作用。

在这样的时代背景下,铁道兵建军10周年庆典,“军内外”的宣传,很有必要,可谓“空前绝后”。

但毕竟时过境迁60多年,全部还原当时的盛况已不可能,从我收藏的少量文献资料中,能够管中窥豹,想象到当年铁道兵是怎样万千宠爱、热火朝天、激动人心的一派气象!

1958年7月5日,铁道兵直属机关集会庆祝铁道兵建军10周年。党和国家领导人“提前关怀”,现按“庆典”大事记形式列举:

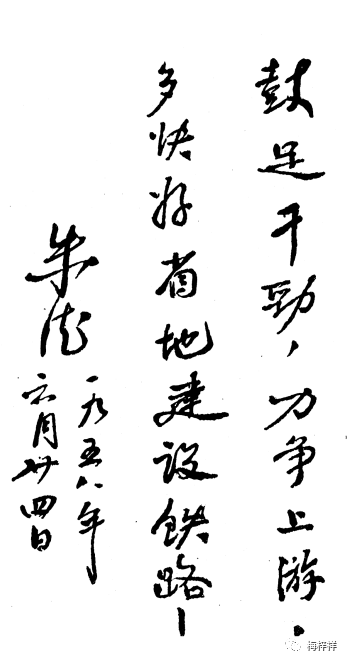

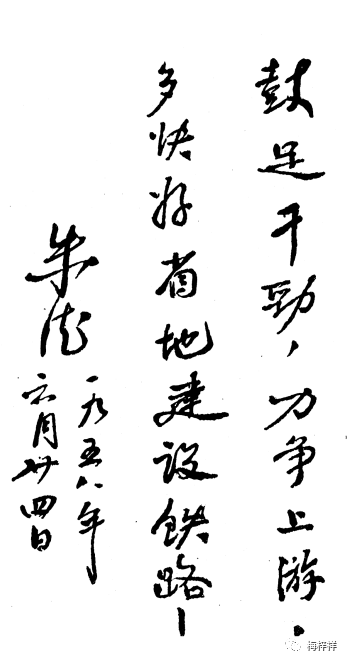

6月24日,元帅,中共中央副主席、中央军委副主席朱德为铁道兵题词,发出号令,是党的总路线“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的具体化:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设铁路!”

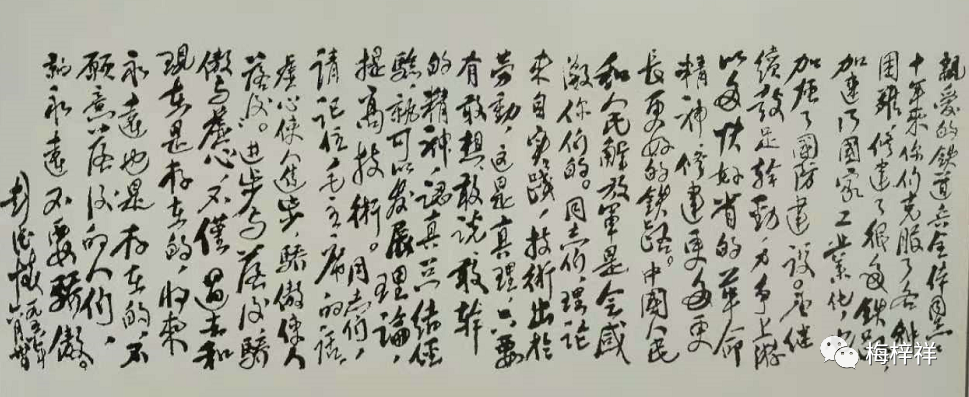

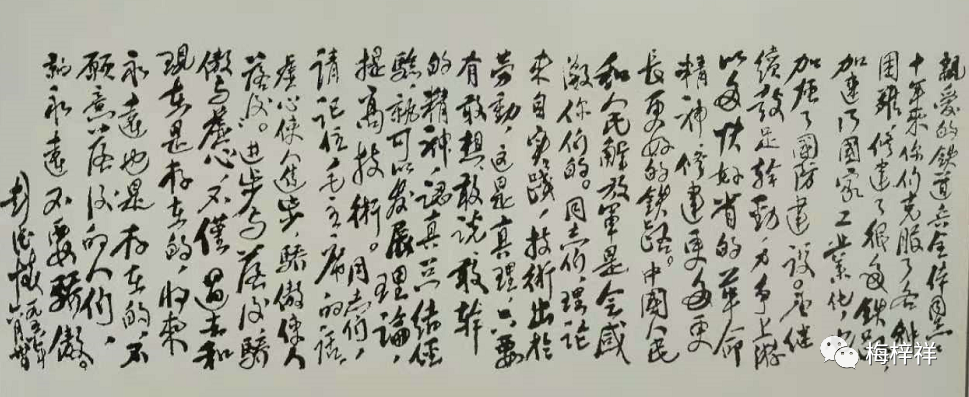

6月30日,元帅,国务院副总理兼国防部部长彭德怀为铁道兵题词,实际上是一封200多字的信函。内容丰富,赞扬铁道兵的功绩,谆谆教诲,切合铁道兵实际;感情充沛,开头以“亲爱的”相称,且三次呼唤“同志”,联想到彭老总的“为民鼓与呼”,以及对铁道兵抗美援朝的高度评价,真是令人落泪:“亲爱的铁道兵全体同志,10年来,你们克服了各种困难,修建了很多铁路,加速了国家工业化,也加强了国防建设。望继续鼓足干劲,力争上游,以多快好省的革命精神,修建更多更长更好的铁路。中国人民和人民解放军是会感激你们的。同志们,理论来自实践,技术出于劳动,这是真理,只要有敢想、敢说,敢干的精神,认真总结经验,就可以发展理论,提高技术。同志们,请记住毛主席的话,虚心使人进步,骄傲使人落后。进步与落后,骄傲与虚心,不仅过去和现在是存在的,将来永远也是存在的,不愿意落后的人们,就永远不要骄傲。”

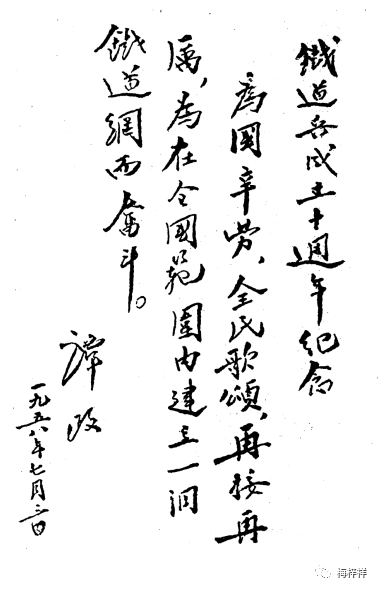

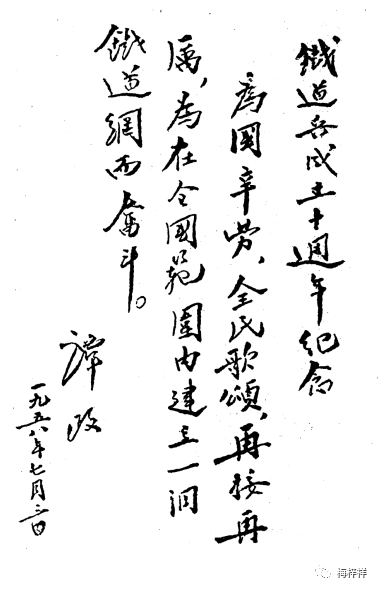

7月3日,大将,总政治部主任谭政题词。谭政,毛主席说他是“邻居”(都是湘潭人),两人是小学同学,井冈山时期担任毛主席秘书,10名大将中唯一以政工业绩突出而授此殊荣者。作为军队政治机关的最高领导,讲话、写文章,白纸黑字在纸上,都是很“谨慎”的。他的题词说铁道兵“全民歌颂”,铁道兵能不干劲倍增?题词全文:“为国辛劳, 全民歌颂,再接再励,为在全国范围内建立一个铁路网而奋斗!”

一个成立10年的兵种“庆生”,国家党政军领导重视、夸赞,人民解放军的军史上,只有铁道兵拥有过如此荣耀!

明天介绍媒体报道铁道兵十年庆典。

图片由作者提供

(本版编辑: 老粥)