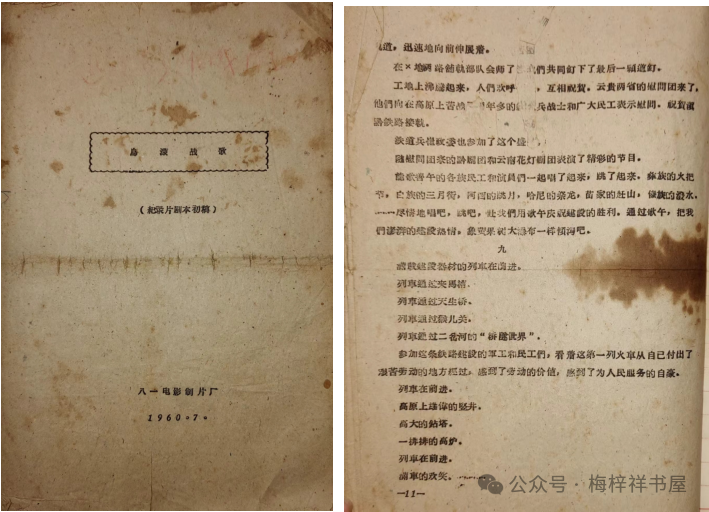

好几年前,我在潘家园旧书市场地摊看到《乌蒙战歌》纪录片剧本初稿,激动的手都颤抖。

这部纪录片拍摄贵昆铁路。贵昆铁路是三线建设中的成昆铁路、襄渝铁路三条重要铁路干线之一,其艰苦卓绝、重要意义一点都不比前两条铁路“逊色”。但三条铁路的知名度、近几年被关注的“热度”,贵昆铁路几乎被冷落了。原因呢?一是修建的早,上世纪五六十年代,修铁路的人多年老体弱,或不在人世,很少有铁道兵“旧地重游”。二是当时的宣传远没有王震任司令员修黎湛、鹰厦铁路时的声势浩大,可能与战备、保密有关,文中隧道名以x代称,留存的文献资料太少了。三是因为扩大客货运输能力,将单线建成复线,2012年12月新建六沾复线在背开柱拨接,老线云南省境内段全部退出历史舞台。

贵昆铁路虽则不像成昆铁路那样被大众追捧,但近些年却有少数的“铁迷”执着地撰写、研究、宣传贵昆铁路:云南丁目等“火车迷”拍摄了纪录片《铁色乌蒙》纪录片。云南铁二代张闽的父亲修贵昆线,年幼的妹妹病亡在工地;铁道兵女兵王民立,父亲、哥哥(牺牲在襄渝线)等都是铁道兵,近几年研究铁道兵历史颇有成就。这两位女士一南一北为贵昆铁路申报国家“工业遗产”殚心竭力。云南乐丰、永仁等地都在筹建、升级铁道兵纪念馆,连双河乡镇干部黄超也在“追星”贵昆铁路,连续两年给我快递自家制作的火腿月饼。我记得老红军出身的师长罗崇富的几个女儿,在贵昆铁路线上哭喊“爸爸,我回来了”的视频……我收藏到这份资料,不知道给多少人带来用途和欢喜啊!

介绍一点贵昆铁路的知识:全长621公里,早在1958年,铁道兵第1、5、6师就开始施工,后来因国家压缩基本建设规模,铁路建建停停,至1964年会战前,近一半的艰难地段未修通。大会战开始,铁道兵第1、5、7师指战员和铁路员工、民兵计30余万人,经过1年零5个月拼搏,提前9个月于1966年3月4日实现全线通车。这条铁路对开发云贵两省的资源,加快西南地区经济建设、巩固国防都具有重要意义。

这篇纪录片初稿于1960年,自然这是贵昆铁路建设前期的资料。在初稿中称“滇黔铁路”,贵昆铁路是1962年确定滇黔铁路贵阳至树舍段和内昆铁路树舍至昆明段合并的名称。

《乌蒙战歌》初稿署名“八一电影制片厂”,纪录片是否投入拍摄、或是发行?没有资料可寻。全文近6000字。珍贵在于,作品除纪录片解说词共性的激情、诗意外,的确像一篇材料详实、内容丰富、诗情画意的报告文学。从铁道兵政委崔田民、司令员李寿轩,到师长罗崇富,以及基层连长、战士,都闪亮登场;既有工地激战塌方、技术革新,又有轻歌曼舞的业余生活,组织战士、民工饱览苍山洱海;地方民工也浓墨重彩地予以赞扬,支援铁路建设,与战士对唱山歌……一个时代的理想豪情,一篇引人入胜的佳作,值得珍藏、传播。

《乌蒙战歌》第一页与最后一页。

烏蒙战歌

(纪录片剧本初稿)

八一电影制片厂

1960.7

一

連綿不斷的群山,层层叠叠,如万濤凌立的海洋。云雾在山腰缭繞,濃淡不匀,随风飘蕩,使远山时隐时显,分不清哪儿是山,哪儿是云?大渡河从她这儿发源,它剛离开母亲的胸怀,就像脫缰的野馬随峡谷奔腾而去。

金沙江从她身旁流过。江水洶湧澎湃,撞击着江心的礁石, 撞击着两岸的石崖,激起了千万朵浪花。

与这些画面出現的同时,我們听到了一个庄严渾厚的声音。他朗誦著:

红軍不怕远征难。万水千山只等闲。

五岭逶迤腾細浪,烏蒙磅礴走泥丸。

这一派巍峨壮丽的山色,就是我們偉大領袖毛主席著名的长征詩中提到的烏蒙山。烏蒙山横跨云貴高原。廿多年前,中国工农紅軍北上抗日, 跋涉两万五千里长征时曾經走过这里,今天这儿又沸腾着新的生活。

勘探队来到了烏蒙山,率領这支勘探队的是罗崇富师长——一位参加过长征的老战士。

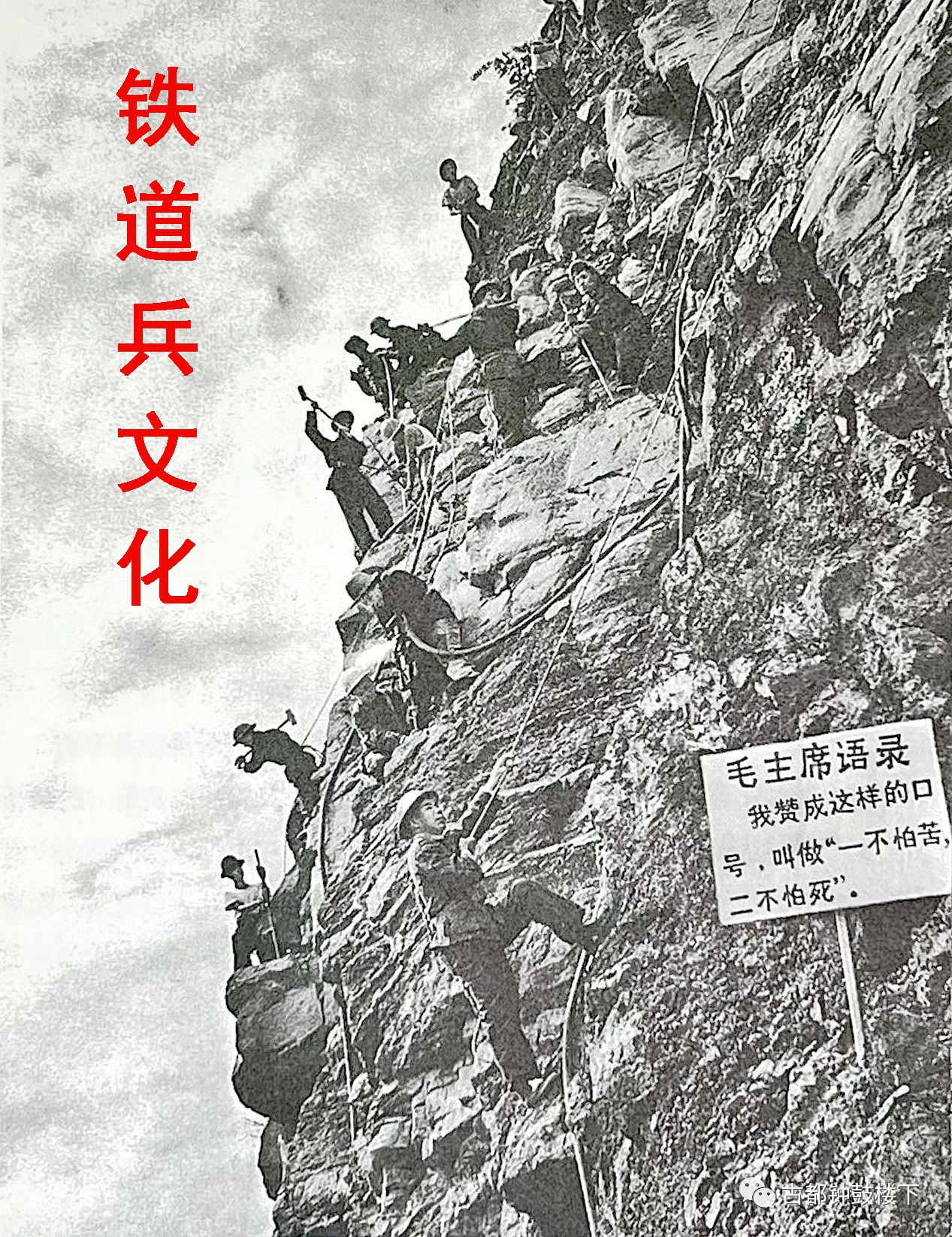

勘探队涉过激流,攀登峭壁,翻山越岭辛勤地工作着。

各种筑部机械向山区进发。

运送建筑材料的車輛在新开辟的通向工地的公路上来往奔馳。

鉄道兵先头部队在烏蒙山麓扎营下寨。一座座帳篷搭起来了,原来荒芜人烟的地方,現在成了熱鬧的市鎮。在松枝紮起的彩門上,战士們写下了这样的标語:

"荒山不再荒。筑路大軍满山崗。

高原不算高,万面红旗云里飘。”

在帐篷近旁掛着一張紅蓝颜色的工程草图,一群战士站在那里議論纷纷。镜头推进时,才看清了这張图上画的正是将要施工的从貴阳至昆明的一段线路。

伴随着上述的这一切,高亢、激越的高原音乐。一 陣紧似一陣,預示着建設高潮的来临。

二

筑路工程开始了。

一陣陣沉雷般的开山炮声,响彻山谷。一群群惊慌失措的猴子,从森林里向远处逃窜,他们跑了一程停下来,怀着疑虑的心情回头瞭望。隆隆的炮声継續传来,惊魂未定的猴子更加拼命地逃跑起来。

在剛才响起炮声的悬崖陡壁上,人們开始了紧張的劳动。云雾在身边飞腾,远远望去,点点人影和甲虫般的小斗車在浮游的云雾中蠕动。

参加这条线路施工的,除鉄道兵战士之外,还有云、贵两省的广大民工队伍。

有来自蒼山下洱海边的白族青年;

有来自苗岭山下的苗族儿女,

有来自我们祖国边疆的傣族人、卡瓦族人,

有来自红河畔的哈尼姑娘。

这由数十种民族組成的民工队伍,各种服装,各种发式,五光十色,琳琅满目。他們热烈响应党中央全民修路的号召,远离自己的家乡来到乌蒙山区,参加伟大的社会主义建設。

工地上,红旗招展,歌声嘹亮。

这边山上,一苗族民工領唱,众合:

"十五的月亮圆又圆,

云贵高原山上山。

解放大軍功劳大,

高山修路为那般?"

那边山上,战士們正用绳子吊起身子悬空打眼,应声答唱:

"你唱月亮我唱山,

重山锁住滇黔川。

为民修条幸幅路,

满身大汗心里甜。"

云贵高原,群峰聳立。山高谷深,給筑路施工增加許多特殊的困难。靠近烏蒙主峰的一百三十多公里的铁路线上,几乎是桥桥相連,洞洞相接。你看这里隧道出口就是桥梁,过去桥梁就是隧道。再看这里,从山腰到山頂直立在峭壁上的一根根桥墩。分为上下两层,而在桥墩两旁張着巨口的隧道也都是两层,战士們把这叫作"楼上楼"。

大黑山隧道正在施工。这支施工的部队,十年前會参加了解放贵州的战役,今天他們重临旧战場,投入了另一种新的战斗。

領导x导坑开挖工程的楊仕秀连长,是当时营里的偵察班长,他正和战友們一起向这座大山的腹地进攻。工程开始还算是顺利的,可是,再往前进—— 发现了煤层。

煤层閃着烏黑的亮光,风枪突突地钻进。

瓦斯从水底冒出来了,水上鼓起一层細小的水泡。瓦斯测定 器上的反盘缓缓移动,渐渐达到了安全的限度,随时可能发生强烈的瓦斯爆炸。这严重威胁着施工部队的安全。

連长楊仕秀面对着这种情况,坚决地发出命令:撤出隧道。

施工部队撤出来了,工程怎么办?

团党委召开了紧急会議,研究具体措施。在会議进行中,附近x煤矿党委来了电話,他們提出要把新运到的两輛防爆車支援施工。这一消息更大大地鼓舞了施工部队战胜瓦斯的信心。

强大的通风机安装起来了,新鲜空气冲入隧道,夺取着瓦斯的陣地。

电灯线换成了手指头粗的电纜。灯泡套上了厚玻璃罩。

煤矿支援的防爆車开来了。

工程在継續前进……

钻岩机旋轉着,旋轉着,忽然,打通了,战士們不觉一愣,根据測量,两口相距还有一千余米,怎么一下就通了呢?

岩层被炸倒了,发現前面是一个巨大的溶洞。

一千瓦的探照灯搬进来,照不到溶洞的顶,也照不到溶洞的帮和底。一个同志抱起一块大石头丢下去,很久很久才听到回声。

怎么办?架桥?溶洞太大了,不行。

退回几十米,隧道拐了弯——改道了。

人民热爱铁道兵,《云南日报》宣传铁道兵。

三

一片成熟的稻田,黄灿灿的稻穗迎风搖曳。公社社員們正忙着收割,鉄道兵战士們也赶来参加义务劳动,支援公社突击搶收。田野上,打谷場里,一片忙碌、丰收、欢乐的景象。贵州在人们的印象里是个贫瘠的地方,但是贫困、落后已經永远成为过去,請听今天贵州人民的歌声:

誰說貴州人无三分銀,

人人身上穿的新衣裙;

誰說貴州地无三尺平,

火車汽車都跑不赢;

誰說貴州天无三日晴,

遍地庄稼年年好收成;

誰說貴州人穷地又貧,

座座高山藏的金与銀。

为了庆脱丰收和感謝鉄道兵战士的支援,軍民联欢晚会在村边草坪上开始了。公社业余文工团的苗家姑娘,表演了她們民族具有独特风格的舞蹈。

戴紅領巾的小朋友送給鉄道兵叔叔一面錦旗。

鉄道兵战士讲話說:我們一定要鼓足干勁,爭取滇黔鉄路提前通車,来回答老乡們和小朋友們的热爱。

1961年,铁道兵司令员李寿轩(右)和铁道兵政委崔田民。

四

机械化施工。

威力强大的挖土机、辗压机吼叫着。駕駛員們上身只穿一件背心,額上冒着汗,全种貫注地工作着。我們在这里也看到了在軍民晚会上讲話的那位战士。

一座座的小山被削为平地。

在这里,在高山上,这些机械就不能施展它的威风了,只能依靠战士和民工們的双手,在这阶段的山腰开出一条大路。

这里已全部实现了車子化,但是在党提出的大鬧技术革新和技术革命的号召下,人們并不满足这些,要求更高的速度,要实現机械化、自动化。

俱乐部里贴滿了有关技术革新的合理化建議。

这三位战士正研究一項重大的改革,研究成功了,就可以以重車带輕車, 实现运土自动化。这不但可以减輕人的体力劳动,更重要的是可以大大提高工作效率。

他們把画好的图样当作大字报贴出去,同志們对他们这种敢想敢作的风格表示赞揚。

按照图样把事作出来了。

試車。很多人都来參观他們的表演。但是沒有成功。車到终点时翻下山去,这也引起了一些保守派的嘲笑。在党支部的帮助和鼓励下。他們繼續改进,試驗,最后終告成功。

现在工地上"以重带輕"已代替了手推車,連过去嘲笑他們的人也学会了使用。

就在大鬧技术革新和技术革命的同时,鉄道兵李寿軒司令員来工地視察。在x隧道内,他和战士们一起劳动,风枪飞轉,石粉飞扬。风枪手的头上、臉上都噴满了厚厚的一层石粉。这儿沒水,难得使用水风枪。

在休息的时候,司令員思索着画了一張草图,并和警卫员、司机一起做成了一个捕尘器。这捕尘器在隧道内試验的时候,只见碗眼里飞出来的石粉,驯服的钻进了捕尘器,飞扬在空中的粉尘大大減少了。

司令員搞技术革新的消息,鼓舞了战士们的干劲,推动了技术革新和技术革命运动的发展。

一个小工厂里,战士們正在翻砂作鉄輪子,代替車子上的木輪。

在土方工程中,装、运、卸,配套成龙。案道溜槽!一上一下,以重代輕,往返如梭。

船形的泥滑板,不要轨,不要輪,省工省料,使用方便。

两个民工坐在泥滑板上顺"流"而下。

隧道施工中,由于地质复杂,开挖导坑经常塌方,战士们冒着生命危险抢立排架,战胜塌方。

五

这儿是地震区。这里的山經过强烈的地震搖撼,地质結构起了很大的变化,每当落雨的时候,山上的碎石和泥沙就随着洪水从山谷中冲泻出来,有时河流竟为之堵塞。

线路沿着山脚下的河滩向前伸展。現在,路基已初具规模。

雨季已經到来,必须抢在雨季以前把防护堤、导流堤修好。能不能保住路基,保住这数百军工和民工一年来的劳动成果,这是一个关键。

人們日夜苦战,防护堤和导流堤不断的加高加固;各种必须的搶救器材木料、沙袋等也运到了工地。

天阴了,低沉的烏云从远处向头頂飞卷过来,雷声隆隆,电光闪闪。

工地上紧张地劳动,領导干部亲临前线布署战斗。

铜錢般的雨点落在河面上,激起一个个的水泡,顷刻这些水泡就連成了一片,飘泼似的大雨倾泻下来。

成百吨的泥沙从各个山谷中一股又一股地冲出来。

大河被截断了。上游河水猛漲,下游干了河底。

猛烈的河水冲击着防护堤。防护堤决口了,河水向路基冲去。在这千鈞一发的时刻,战士们呼喊一声跳下了河水,用每个人的肉体,用集体的力量堵住了决口。在这同时,木料扛上来了,沙袋搬上来了,人們和洪水展开了激烈的搏斗。

高原上的天气变化莫测,說风就风,說雨就雨,一場暴风雨几十分鐘就过去了。雨过天晴,阳光又冲破云层,普照大地。

人們战胜了第一次洪水的震击,准备着迎接更艰互的战斗。

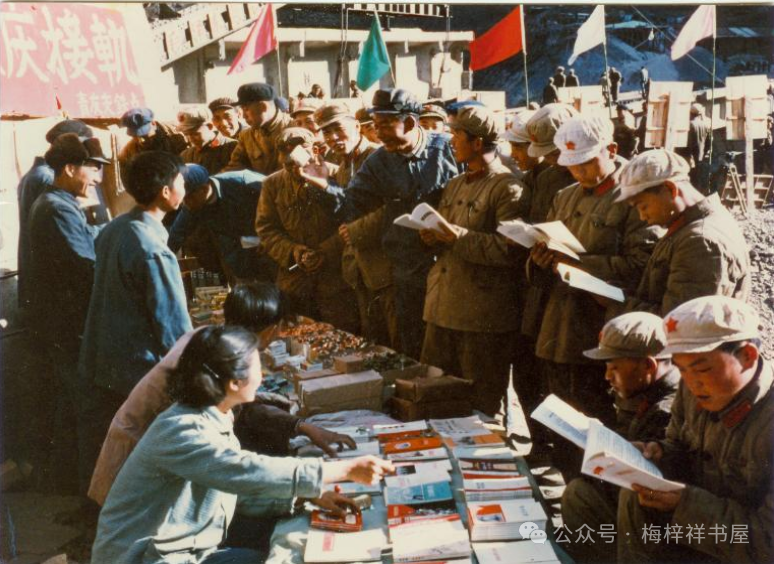

云贵两省人民,大力支援新线铁路建设,图为新华书店送书刊到工地。

六

早晨,营地上飘揚着彩色的旗帜,張贴着大幅庆祝国庆十一年的标語。战士們換上了干净的衣服,各族民工也穿上了他們美丽多彩的民族服装。

新华书店和百貨公司都送貨上門。一群姑娘围着书摊,挑选一些文化課本,她們是到工地以后才学会識字的。

百货公司售货員把一个三弦琴送到阿西族民工的手里,他先試着彈奏了几下,接着便演奏了一支悅耳的舞曲。

在优美的乐声中,一对对少数民族青年在河边,在林中漫步;軍工們利用假日游覽云、貴的名胜。

闻名世界的黄果树大瀑布,在一座悬崖的頂端,汇成一幅寬阔的水帘,向深达数十公尺的峽谷直泻而下,奔騰呼嘯。声聞数里。

昆明西山龙門,从那俯瞰昆明湖,帆影翩翩。

雄勁的蒼山,秀丽的洱海。

游覽者欣赏了大自然如画的风光,也看到了更使他們感到惊喜的东西。你看这黑色的山崗,这都是煤。附近的农民随便在什么地方用锹挖几下,就有取之不尽的煤层。

还有这满山的果树。

还有这大片大片的杜仲。这杜仲简直是一种非常宝贵的东西,不但可以治高血压,还可以提炼硬性胶。这种在植物研究所做为标本培植的树,却成千株成万株地在这里野生着。

富饶而美丽的高原,使战士們更深刻地感受到这里迫切地需要一条铁路。

傍晚,西天一抹晚霞,夕阳徐徐沉落在万山丛中。

扩音器播送出节日的音乐,现在,在我们偉大祖国的心脏——北京天安門广場,数十万劳动人民正欢乐地歌舞,而在这遥远的山区,战士们和各族民工,也和着天安門音乐的节拍,圍着熊熊的篝火,跳起了民族团结舞,和全国人民一道欢庆节日的夜晚。

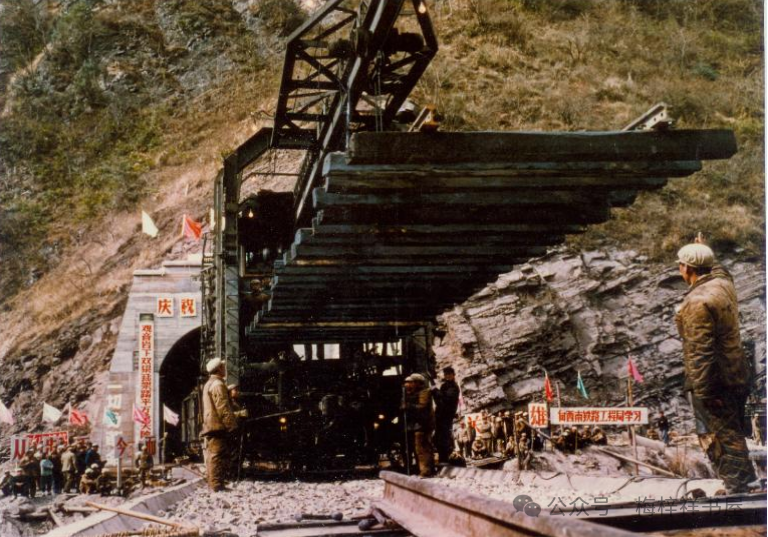

乌蒙山区的天生桥横跨在可渡河暗河上,两侧奇峰直耸云天,左边是狮子口,右边是老虎嘴,这里是修建贵昆铁路的一大“天险”。图为天生桥特大桥建成,火车从老虎嘴里出来,跨过在天生桥上架设的60多米高的钢铁“天桥”,开进狮子口。

七

云雾在狭窄的河谷里升腾。云雾消散时,我們看到了河流的两岸都是数百丈高的悬崖峭壁,混黃的河水穿越深涧向前奔腾。前面一座山横在河上,河水从山下溶洞狂啸着流过去。

这山就是远近聞名的天生桥,这河就叫可渡河。

天生桥橫跨云貴两省,它的左边是貴州省境的狮子口,它的右边是云南省境的老虎咀。

关于天生桥,在这一带流傳着一个美丽的傳說:很久很久以前,可渡河原来叫"不可渡河"。有一位仙女漫游人世,从这經过,看見两岸的青年男女隔河相望,相爱而不能相会,仙女就使神术移来一座山,架在"不可渡河"上,这座山就是天生桥,这条河从此改名可渡河。这件事很快惊动了山神,山神派来一獅一虎守两岸,两岸的青年恋人从此又不得相見。獅子口、老虎咀的名字就是这么来的。这美丽的傳說代表了人們的理想,現在这理想已变成了現实。鉄道兵的战士們和各族青年男女所组织的民工队伍,正用翻天覆地的巨手,在这里修建通向幸福的大桥。

獅子口隧道口横越天生桥上空,直对着老虎咀隧道口,这两个隧道口却高出天生桥七十多米,因此必須在天生桥上修建一座七十多米高、五百多米长的大桥。战士们称它为"桥上桥"。

修建大桥,开挖隧道,需要大量的木料,附近的山都是光秃秃的。

伐木队来到了几十里外的林区。

蒼葱的密林,伐木队伐树。

一棵棵大树倒下来了。

一根根木材从山上滾下来。

成批的木材順着可渡河流放下来,堆积在天生桥下。

木料有了,如何把它从数百公尺深的谷底运到天生桥上?几个人抬一根又粗又长的松木,六七十人一天只能抬上二三十根,远远不能适应工程进展的需要。

卢化龙同志正对着一張索道草图苦苦思索,最后这張图画好了。他拿着图和装吊班长黄信松研究着,要在老虎咀下架設一条索道,用鋼絲绳把木料绞上来。

几千重的鋼絲縄抬到了崖边,拴住一头,另一头向崖下滚去,刚滚了一百多公尺,再放不下,也拉不上,绳头被石缝卡住了。探头下望,深涧千尺。

这时候黄信松站出来,他說:"我下去。"揽腰捆起一根棕绳,叫大家拉着,悬空吊下河谷。

崖头战士们紧張地期待着,寂静无声。可渡河水咆哮怒吼。

过了好久才听到黄信松喊道:"同志們,放鋼绳。"这时大家才舒了一口气。

索道终于架成了,一根根木料沿着索道向上飞去。

天生桥上英雄辈出,这群姑娘就是聞名于整个工地的"穆桂英小队"。队长叫锺琼美,曾出席过全国群英会,见过毛主席,她们不久前刚創造了一天挖土三十立方米的新纪录,现在又担负了更重大的任务,这就是向废渣要沙子、片石和料石。过去沙子都是远从几百公里以外的地方运来,现在就地取材,为国家节省了大量的资金。

天生桥正在施工。

一溜高高的桥墩从天生桥上冲天竖起。

老虎咀隧道凿通了,火車載运着鋼鉄的桥梁从洞口爬出来。

开始在桥墩上架桥。从天生桥下望上去,只能隐隐約約地看見一些人影在活动。

經过了日日夜夜艰苦的劳动,这雄偉无比的大桥矗立起来了,它凌空站在群峰之上。

铺架队抵达观音岩隧道。

八

从云贵两省相向施工的舗軌部队在前进。巨大的鋪軌机,吊着釘好了轨道,迅速地向前伸展着。

在x地两路舗軌部队会师了,他們共同釘下了最后一顆道釘。

工地上沸騰起来,人們欢呼,互相祝贺。云贵两省的慰問团来了,他们向在高原苦战的铁道兵战士和广大民工表示慰問,祝贺滇黔鉄路接轨。

鉄道兵崔政委也参加了这个盛典。

隨慰問团来的黔剧团和云南花灯剧团表演了精彩的节目。

能歌善舞的各族民工和演員們一起唱了起来,跳了起来。彝族的火把节,白族的三月街,阿西的跳月,哈尼的祭龙,苗家的赶山,傣族的潑水……尽情地唱吧,跳吧,让我們用歌舞庆祝建設的胜利。通过歌舞,把我們澎湃的建設热情,像黃果树大瀑布一样倾泻吧。

九

满載建設器材的列車在前进。

列車通过夹馬槽。

列車通过天生桥。

列車通过猴儿关。

列车通过二岔河的"桥隧世界"。

参加这条铁路建設的軍工和民工們,看着这第一列火車从自己付出了艰苦劳动的地方經过,感到了劳动的价值,感到了为人民服务的自豪。

列車在前进。

高原上雄伟的竖井,

高大的钻塔,

一排排的高炉,

列车在前进。

满車的欢笑……

去年元旦,我的公众号征集同题书法“铁道兵”线上展览。截稿之后,还收到一些作品。有位昵称“笨人老王-王力杰”的战友推荐李长河的书法,几次提醒我发表,令人感动。如此,我将保存的另两件作品一并发布。在此,也向支持我,欣然书写“铁道兵”的作家劼夫,战友书法家李长河,战友院士杜彦良表示感谢!

铁道兵战友,作家,80岁,铁道兵题材长篇小说《钢铁脊梁》作者王永民,笔名劼夫。

铁道兵战友李长河83岁书写。

杜彦良,1974年当铁道兵,中国工程院院士,石家庄铁道大学教授、博士生导师 。

照片图片由作者提供

(本版编辑: 老粥)