《稻香萍踪》之二

送给小妹的花折伞

秋风乍起,秋雨绵绵。掌中握着伞柄,头上顶着伞盖,享受着雨伞之下的一方祥和温馨,心底随之便生出些感悟来。

现在的雨伞多为折叠式,收用十分便捷。上下班之际,街区路边,行 色匆匆的人们都打着伞依序前行。一些担心迟到急着赶点的“伞民”们, 难免高擎伞盖,左突右冲。远远望去,人行道上的伞阵,就是一派五彩斑 斓的海洋,此起彼伏,逐波涌浪。面对此情此景,不禁回想起三十八年前 的一件小事,心绪陡然一紧,陷入了沉思。

“花折伞”缘于阎维文所唱《母亲》的歌词 :

“你入学的新书包有人给你拿∥你雨中的花折伞有人给你打,

你爱吃的三鲜馅儿有人给你包∥你委屈的泪花有人给你擦”。

这婉转的旋律,深情的义韵,妇孺皆知、耳熟能详。而其“花折伞” 的名称简洁新颖、富于诗意,格外惹眼 ;而且,那的确是一把红绿相间、 非常好看的花折伞。这首有名的抒情歌曲以“母亲”命名,是诸多赞颂母 亲的歌曲里最为流行、广为传唱的经典,也是我最喜欢的一首。然而,我 这里要说的往事里的人物却并非我亲爱的妈妈,而是我的小妹。

四十一年前的一九八一年,十八岁的我应征入伍,要和新战友一起告 别亲人和家乡,前往千里之外的部队营地开启新的人生之旅。面对前来相 送的亲人,不免心生悲怆,依依不舍。尤其是看着自小宠爱有加的八岁的 小妹,她平时那明亮而欢快的眼眶里噙满了泪花,紧拽着我的胳膊不放。 直到我一再哄她说过几天就回来看她时,她这才将信将疑地望着我,有些 茫然地勉强点了点头,松开了她的一双小手。

刚穿上向往已久军装的我,从老家关中西河滩来到山西北部的吕梁矿区,迅即投入了异常紧张的军事训练。军训之余,这座新兴的国家优质煤 炭基地,矿区的壮观与繁华也深深地吸引着我。同时,我也将营地附近城 乡的自然环境、基础建设以及民俗民风等各方面的情形与穷乡僻壤的老家作了一番仔细比较。真是不可同日而语,有着天壤之别。来到部队后,忙碌的学习、训练和工作让人充实而兴奋,冲淡了初来乍到的惆怅与乡愁。只有收到、阅读或回复家书的那一刻,万千愁绪才又云结心头。到了第二 年,军训结束后重新安排的新单位直属汽车一连,其驻扎于临近矿区的矾石沟内。那里依山傍水,环境优美。工作转入正轨,我很快适应了军营紧张有序,步调一致的生活节奏。这一年,开始有同乡的战友陆续调转或因故回乡探亲。我就想着要给老家日思夜想的小妹捎一件礼物。离开家的时 候,家里没有一把雨伞,雨天出门还是祖祖辈辈用过的蓑衣斗篷,最为普遍的就是廉价的塑料雨披了,打伞那是城里人的做派。稍微讲究一些的, 最多也就是传统的油纸伞了。驻地城区的商店里,有一种可以折叠的绢质的雨伞,花花绿绿,非常好看。外形精致小巧,一推一拉即可轻松开合, 伞杆为三节设计,伞盖收缩时也可自然折叠为三层,整个伞体收缩后一掌可握,甚至可作为一件工艺品欣赏把玩。是当时刚兴起的新鲜玩意儿,据闻刚由香港泊来。主意已定,买伞简单,由谁捎回家却是关键。当时矾石沟营区就两个后直单位 :我们汽车一连以及隔河相望、同为团直属的军需仓库。所谓河,也就是一条不足二十米宽的山间小溪,随矾石沟蜿蜒而下。我们在河东,仓库在河西。两个兄弟单位由一条金属结构的简捷便桥相连结,便于内部人员相互往来。便桥西端位于仓库带锯班的操作车间,东边可直达我们汽车连的停车场,大家来往十分方便。我当时已担任连队文书,属于连队直管勤杂班编制,就住在营区东头制高点的连部,和指导员刘光华一墙之隔。连部位于一个山头上,可以俯瞰全连每一个角落。仓库的文书刘智林也是一起入伍的同乡,又是同行,来往就多一些。仓库还分来几个相熟的同乡,有平儿、建州、录敏、继录,另还有一些西安和陇县的同乡,当时都大不熟悉,来往甚少。 现在看来,别说一把小伞,就是再高级的雨伞,十把八把也是稀松小事。而那时,入伍第二年,我一个月津贴 7 块钱,那就是全部的收入。尽管部队衣食住行,吃喝拉撒不用花钱,单就我零星买书、寄信买邮票的花费就数额不菲,而那时一把折叠伞按六块钱算,也是近一个月的全部收入了。买一把伞在当时真算得上一件不大不小的事情。就依计划去了一趟城区中心的百货大楼,经过精挑细选,伞终于买好了。是一把精致小巧、粉绿相间的折叠小伞,粉红的伞套。我一想着小妹拿到小花伞时开心的笑脸, 就生出几分快慰来了。此后不久,正巧录敏来我处闲聊,就说起此事,他 随即透露,说继录正好这几天回老家,可以促成此事。录敏返回时,我将用牛皮纸文件袋装好的小花伞托其带给继录,由继录捎回家里。继录是一起出来的同乡,家住同一个镇子的官亭大队,为人义气豪爽,值得信赖。 继录所在的官亭大队离县城很近,据说那次是因为托关系调回老家的什么单位,继录那次回去后就再没有回过部队。 据战友后来说,继录回家后,先是被安排到县上的玻璃厂工作,此后 不久玻璃厂倒闭,继录又先后在镇子上的繁华地段摆摊卖过面皮和烧饼, 还曾返回早已改制成企业的老单位打过工,其打工的地方离我所在的机关近在咫尺。而我当时既未风闻,也未能见到继录,直到现在。只是知道,那把花折伞至今没有带回家里,也没带给小妹。 受我所托替我带伞捎话的战友录敏倒算是经心。一次录敏回老家时, 还特意从汤峪赶了几十里路来西河滩,当面告诉小妹哥哥给你买的花伞未能捎回来,并表达了歉意。而我,对于小花伞捎走后的去向和来龙去脉至 今不得而知,也未曾过问,更没对谁说起过。 那把送给小妹,精致漂亮的花折伞!

2022 年 4 月 28 日 惠远

遇见——曹谷溪老师

二〇二二年六月三十日,经过相珍战友,得以有幸通过微信视频,首次拜谒仰慕半生的曹公谷溪老师。

视频里,八秩有二的谷溪老师慈祥温婉,思路敏捷,在视频对面的圣地延安,老人频频招手,侃侃而谈,非常亲切。因是初次相见,且为视频,未及多叙便匆匆辞别,意犹未尽。尽管如此,与曹老的邂逅让我异常感动,彻夜难眠。

也许,这便是生命里的安排。今年初正式退休回西安居住在东郊灞河边的我,乘地铁去建国门找相珍战友茶叙几成家常便饭。三月八日亦然, 喝茶聊天间,不期然又说起了曹老,相珍和曹老莫逆,算是老熟人了,随之拨通了曹老的视频连线。这是我和老人家的第二次视频通话,说起上次 已有过视频通话,瞬间亲切了许多,不免多聊了几句,感慨自不必说,晚上回来就写了一首《又见曹老》的短诗。自以为还算流畅,第二天就发在 《美篇》,转给相珍,托其转给曹老指点一二。

不曾想,很快就有了曹老的回复 :“《又见曹老》之美文是谁的手笔, 写得空灵且流畅,你认得他么?向笔者致谢!北山谷溪”。

这短短三十三个字的微信回复,来回我字斟句酌,反复默诵了十多遍, 仍觉不够。

吾本寂寂,为文半生,曾于博客及诸平台发文无数,收到过的好评不计其数,而所有这些,远不及曹老该回复之一二。可以肯定,此前那些挚友的诚恳无可置辩,对一路走来的我支持鼓励无可替代。毕竟,曹公德望文功之重驰誉内外,经他启迪扶持而驰名文坛者风云迭代,人们称曹老是文学百花园辛勤的园丁,毫无夸张。在曹老栽培过的众多烂漫山花之中,路遥,无疑是最为耀眼的一朵。有人曾问曹老 :为什么乐意做路遥成长的铺路石?对此,曹老作了一番耐人寻味的回答。他说 :“我祖籍清涧。清涧是产红枣的地方,那里有一句农谚 :‘栽枣树,不如砍枣树。’砍倒一棵老枣树,在那棵老枣树倒下的地方会茂腾腾地长出一片枣树林。我就是那棵应该砍倒的老枣树!”一位真正师者的博大襟怀。

此后便与相珍说好,要在近期安排一次延安之行,专门去看望这位德高望重而行动不便的有缘老人。然而未及成行,就接到了相珍告知曹老已来西安,相邀次日探视的电话。接电话是傍晚,我正在门外的湿地公园内散步,即刻过去商量明日拜访细节已不可能。翌日一早便赶到相珍处,相珍笑说,晚上的事何须如此劳神,一早赶来。曹老入院不久,白天治疗调理安排想必繁复,不便搅扰的。晚上我们可提前联系,给老人家送点晚餐过去,顺便聊一会儿就走。老人家身体欠佳尽量少逗留,少添负担。又说小高(相珍爱人)已联系好了隔壁的鲜花和粤珍轩的热点心。我一听晚上探视细节安排无可挑剔,不禁对相珍小高夫妇拱手致谢。茶叙、会客、午 餐不一而足,时光飞逝,终于到了探视老师的激动时刻,却不免生出些许紧张来了。

曹老于几日前来到省会,住进一家有名望的医疗机构作调理。老人家一向低调,不愿意给任何人添麻烦。而他又人缘极佳,很多朋友学生都是至交,却一直没人知道曹老就在西安。相珍如此神通广大,也是在一周之后才获知消息。在住院部 2 号楼六层左侧尽头一个洁静的房间内,靠里的 床位就是 57 号。虚弱疲惫的老师平躺在床上,见我们进来,就要起身招呼,被先上一步的相珍按住,让他依旧躺着。及至把带来的晚餐从袋子里取出摆好,这才扶老人起来进食。这时曹老兴致顿生,也仅吃了六只小小的饺子、几口汤食就说饱了。见房间狭小,地上站满了人,外面天还大亮 着,老人于是建议大家一起下楼,去院子里坐坐。

阳春三月,春风和煦。在院子一角,大家围定轮椅上的曹老和近便的一方石桌,桌头摆上了殷红的樱桃,一抹西天的余晖匆匆划过。大家三三两两询问着情况,不紧不慢絮叨着。我和曹老初次见面,有了前面两次视频交流,老师对我已有些印象,倍感亲切。我拈起两只樱桃,用抽纸沾去水珠递给老人,老人品味着甘甜,开启了我们的面对面交流。老人侃侃而谈,从我服役的铁道兵,到他为铁道兵写下的“振臂为路,躬身为桥” 的经典赞歌 ;从《延安山花》,到路遥的《平凡的世界》;从工作生活的追求,到人生理念的坚守。不知不觉间夜幕已渐次拉下,些许凉意随风而来。 不忍再打搅老人,遂嘱咐张艳助理安顿老师回房安歇。直到送老人进了电梯,才依依辞别。

八天后的一个下午,相珍来电说曹老已出院,就住在城开。于是即刻赶 了过去,说是曹老晚间已安排了活动,乃此间军届诸将军相邀小聚。遂与相珍及两位京中来的客人在西门角川菜小酌,未及餐毕听说曹老已回 616 室,便和相珍一起至房间拜望。老人刚出院,又应酬了大半日,十分疲惫, 未便多叙,说好明早一起早餐即行告辞。

次日一早过去,曹老已不在房间,致电张艳时,说已在附近散步,还 一边品尝些街边小吃。曹老半生从文,和对面的省作协过从甚密,整整打了五十年交道,近便街肆食摊皆耳熟能详。更何况老人家还兼着省作协顾问,等同于副主席层级。

一上午大家都围着曹老品茶叙旧。曹老时而引经据典,时而挥毫泼墨,时而开怀大笑,时而叙及手头正在整理的新作《谷溪话语》的精彩条目 : 鹅卵石——我也曾有棱有角 ;面对罗丹的《思考者》解读为 :因痛苦而思考,因思考而痛苦 ;我赞赏这样的择衣标准 :在富贵中不寒酸,在平行中不出众 ;历史老人 :他从遥远走来,向遥远走去,洒一路坎坷,让后来者思考。比比珠玑,不一而足。曹老总结提炼出的类似精辟条目已有 200 篇之丰,可望不日集结成册。

2023 年 5 月长安

家乡的竹子园

我素来喜欢竹子,钟情竹子。每每看见竹子、听到竹子,或是遇到与竹子有关的器物,甚至读到关于竹子的诗文,就会从心底油然生出一种无可名状的亲切感。

家里有一片竹园,常年郁郁葱葱,婆娑多姿。这片竹园留下了我的童真和梦幻。院子坐西朝东,有九分多大小,其中靠南的一半为竹园,东南两边都被竹子包围 ;北边一半,在竹子的围墙里,是坐西朝东的一栋四开间瓦房,为正房 ;坐北朝南的是一栋三开间的厢房,厢房与南边的竹园隔院相对。院子里一年四季被墨绿色的竹叶笼罩着,生机盎然。上世纪六七十年代,这片竹园就是家里的宝贝,学生开学报名、家里逢年过节或办事需要花钱时,自然会想到竹子。这时,总是看见父亲提起弯刀钻进竹园,找植株较稠密的地段,砍割生长了两年以上的老竹子,去街上售卖。我的任务是把父亲砍倒的带枝丫和叶子的竹子一根根拖出竹园。这种活儿有时候也十分费力气。由于砍倒的竹子竹冠较大,枝繁叶茂,而竹园里的竹子稠密,十岁上下的我要拉出这一根根尚未剔削竹冠的竹子,实属不易。每当这时,我自有高招,将刚砍下的竹子根部一端扛在小肩头,双手从前边紧紧攥住,憋足了劲,上身前倾,看准空隙,左避右绕,不一会儿便把一根竹子拽出竹园,常常弄得满头大汗还乐滋滋的。不过,父亲在砍割竹子时,

总会随手把砍倒的竹子的根部顺过来,以便我能省些力气,这样我就轻松了许多。做完这些活儿,父亲便一根根三下五除二剔掉竹竿上的枝丫,用备好的竹篾,分三道将这些竹竿绑扎成整齐结实的竹捆,然后就可以扛着去八里远的镇子上出售了,最多也就卖一两块钱。不要小看这一两块钱,在当时可是足够花销的了。

最有趣的是竹园里还有好吃的东西。每年开春,竹园里的新竹笋齐刷刷地从泥土里钻出来,新笋被一层层褐花颜色的笋壳包裹着,嫩嫩的,绿绿的,泛着绒黄,又肥又壮,炒熟了吃起来又脆又香。可大人们却像看管宝贝似的护着这些新长出来的东西,偏不让动,说掰了这些笋就再也不长竹子了。新竹笋长得极快,不几天,就蹿得比大人还高。笋竿虽高,却很脆弱。偶尔一阵南风吹来,一些过于肥壮而高挑的笋株便不幸夭折,而这些折断的笋子便只能当菜吃了。这时,当大人们面对一片狼藉的竹园唉声叹气时,我们几个小家伙儿却躲在一边正高兴呢。接着便是预料中的好几天竹笋美食大宴,那才叫过瘾。竹园的西南角附近有一株“火罐”树,所谓“火罐”即一种柿子,其形状比鸡蛋略小,成熟后通体火红,晶莹剔透,入口味道纯净,甜香宜人。每到秋高气爽,果木成熟季节,从院子外或院子里抬头望去,一大片翠绿的竹园中间,一株火罐树探出青绿色的竹海,满树熟透的火红的火罐果,宛如一盏盏诱人的小红灯笼,团团火红,团团锦簇,格外耀眼,格外惹人。于是,或是约上一二兄弟,或是邻居发小中

一两个要好的伙伴,一起偷偷蹿上树杈,各自选好位置,不由分说便是一顿饕餮大餐。那个痛快劲儿,就别提了。竹园里的墙头或树杈上时常有一些麻雀窝,那时麻雀同老鼠等被列为“四害”,均属清剿之列。进竹园掏雀窝成了我们一大乐趣,运气好时可收获三五枚麻雀蛋,让妈用清油炒了吃,味道极好。有时也会收获三两只出壳不久,还未长出羽毛的雏雀,这东西不能吃,只能捉在手里玩玩而已。竹园南墙边还有大小不一的几株香椿树,在当时连吃饱肚子也保证不了的情况下,可以生吃的香椿芽也是我们的休闲小吃兼美味佳肴。

除此以外,我们还给竹子派上各种用场。夏天,我们用竹子做成水枪,吸上河水可以射出很远,几人一组对打水仗,既好玩又凉爽。我们也用竹子做成口哨、口笛、弓箭等玩具,玩起来也十分有趣。我们还用竹子制成简易而别致的铅笔盒、尺子、圆珠笔套等学习用品,既实用又时髦,其余的伙伴们竞相效仿,曾流行一时。

当兵在外的日子常常想家,也想家里的那片竹园。回家探亲时,老远看见家里那一簇翠绿的竹园,就有一种跨进了家门的感觉,随之丝丝酸楚便涌上心头,几许亲切,几许激动。就好像簇簇随风摇摆的竹枝竹叶在向我点头微笑,又好像在对我招手致意,我也便一步一步渐渐靠近家里的竹园,深情地叫一声 :“我回来了!”

常年在外漂泊,回味家乡的竹园是我的一种莫大享受,回到有那片有竹园的家乡便也成了我梦寐以求的向往。

(作于 2006 年,发表在《 中国铁道建筑报 》2014 年 11 月 29 日 7 版)

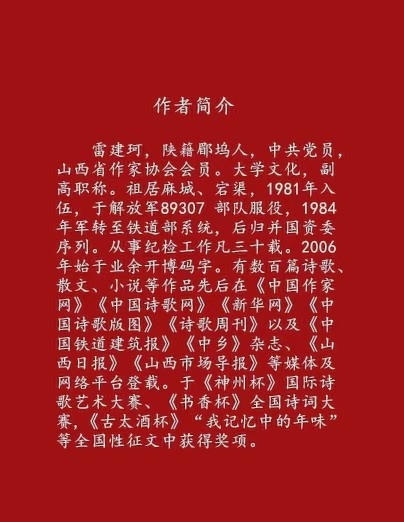

编辑:兵心依旧