青藏铁路七十年(1955~2024)

内容提要:

本文以1.6万文字配60余张插图,简略回顾、探讨了1955年至2024年青藏铁路建设、提质改造的曲折历程及其中部分原委,供青藏铁路建设者及广大关心者参考。

目 录

一、世界难题

二、勘察设计与有关决策

三、1958~1961年第一次修建青藏铁路

四、1963~1964年第二次修建青藏铁路(一期工程)

五、1974~1984年第三次修建青藏铁路(一期工程)

六、2001~2006年第四次修建青藏铁路(二期工程)

七、1985年之后青藏铁路的提质扩能改造

八、有多少人参加了青藏铁路建设?多少人为之献身

在中国有一条人人皆知,离天最近的“天路”——青藏铁路。作为新中国世纪超级工程、世界最高最长的铁路,从1958年开工建设至2006年西宁至拉萨全线建成通车,总投资241.7亿元(其中一期工程11.7087亿元,含1974年前0.4052亿元、1974~1985年投资11.2587亿元;二期工程投资230亿元)。青藏铁路的修建伴随了新中国75年历史中的48年。若包含1955年开始的计划决策,和建成后至今不断的提质改造则达70年。2024年国家宣布即将对青藏铁路格尔木至拉萨段实施电气化改造,青藏铁路的建设历史又将延续。更早追溯历史,辛亥革命后,孙中山先生曾自愿担任中华民国铁道部长,1919年他所规划的全中国铁路中便有青藏铁路。1954年12月25日慕忠生将军率军修通青藏公路,国家对修建青藏铁路有了信心,慕忠生将军也曾出任青藏铁路工程局局长。

1955年3月9日,周恩来总理主持西藏问题专题会议,他强调指出西藏要发展就要修铁路、公路,会议通过了《国务院关于西藏交通运输问题的决定》。

1956年的中国,大部分家庭还点着煤油灯菜油灯,中国制造出第一辆国产汽车,马车牛车驴车骆驼车人力车比汽车多10倍不止,西北、西南更是落后。为尽快改变青海、西藏落后状态,推进藏区民主改革,发掘国家急需的矿产、石油、盐湖、钾肥资源,应对藏南、藏西边疆长期以来被印度侵略者侵占蚕食,1956年,国家开始制定青藏铁路修建前期规划,并多次论证。

受严酷的自然条件,与国家不发达、困难的经济基础、科学技术落后的共同制约,青藏铁路的勘察设计、施工跌宕起伏。在施工建设的48年中经历四上(两次开工、两次复工)三下(第一次停工下马停歇2年,第二次只完成原子弹基地短距离任务后基本停滞10年,第三次在一期工程西宁至格尔木段完成后,因投资与冻土技术问题二期工程格尔木至拉萨段搁浅16年)。期间命运多舛,充满了变数,是国内典型的边科研试验、边勘察设计、边施工、边投入运营的“四边”工程。

一、世界难题

青藏铁路的修建主要难在:

一、严酷的自然环境一期工程海拔2260~3700米,二期工程海拔4000米以上地段960千米,轨面最高点海拔5072米。是世界最高铁路。沿途高寒、缺氧,所经地段含氧量仅有内地的50~70%,气候恶劣、干旱少雨、风沙剧烈、紫外线强烈、人烟稀少、经济落后,要穿越无人区。多处挑战人类生存极限,施工困难重重。

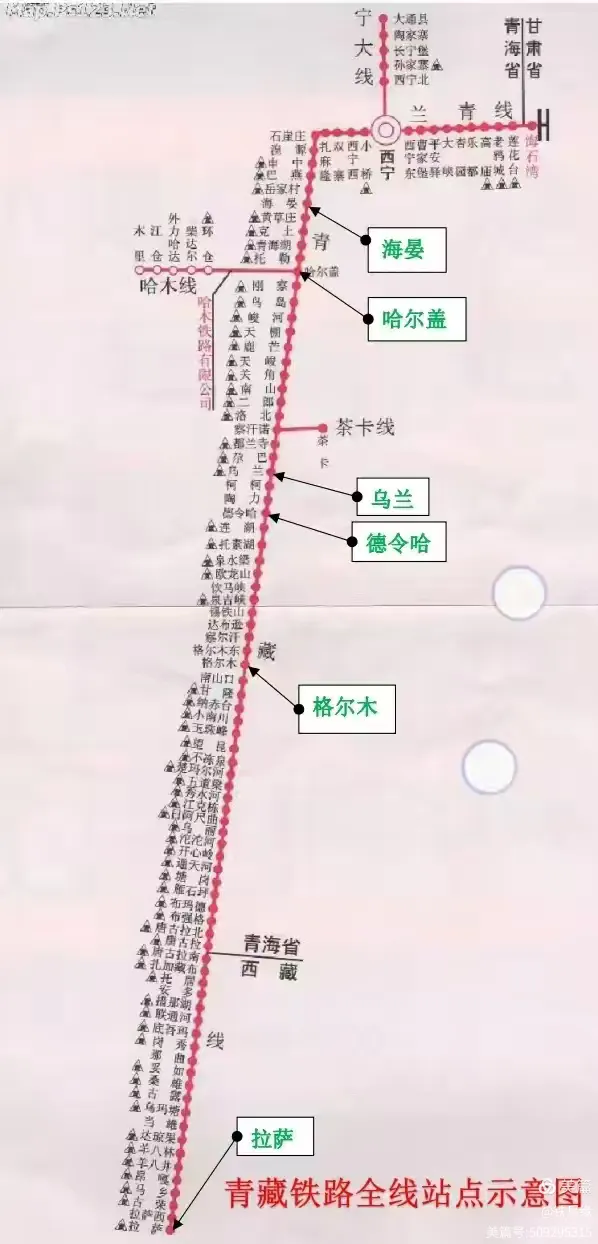

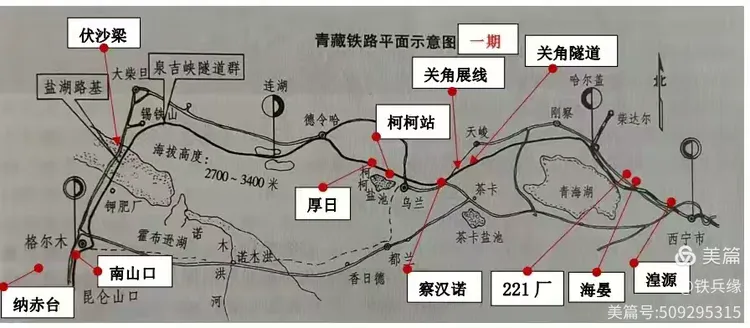

青藏铁路一期重点工程、重大科技难关项目示意图

二、世界海拔最高、施工最难的隧道、大桥、车站一期工程关角隧道轨面高程3692米,长度4009米,是当年世界海拔最高、地质条件最差、最难打的隧道;二期工程风火山隧道轨面高程4905米,长度1338米,全隧道处于150米厚的永久冻土层中,是世界上迄今海拔最高、穿越冻土层最长、冻土层最厚、覆盖层最薄、空气最稀薄、含氧量最低、气候条件最恶劣的高原冻土隧道;以及海拔4600米、长度达1686米的世界最长冻土隧道昆仑山隧道;以桥代路的海拔4500米、全长11.7千米的清水河特大桥,占据世界最高海拔最长大桥首位;位于永冻层的唐古拉车站海拔5068米,是世界最高的车站。

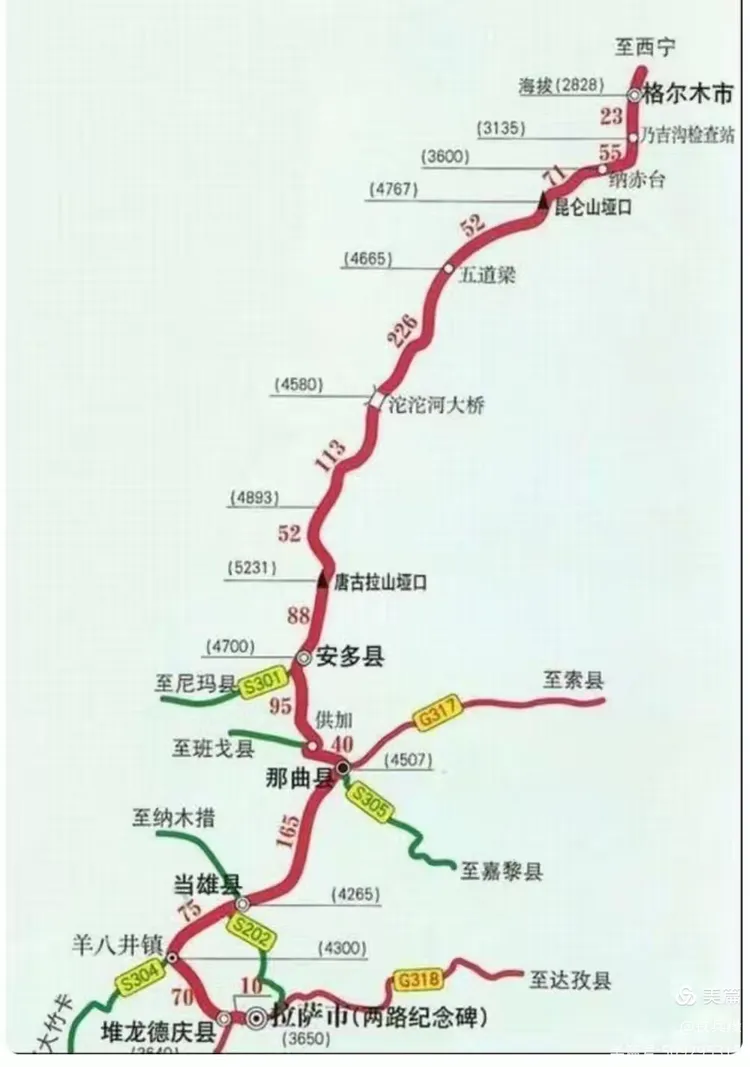

青藏铁路二期工程平面及海拔高度示意图

三、盐湖路基一期工程经过察尔汗盐湖32千米,质地疏松的盐层是修建铁路极不良的地质条件。受盐层组成岩土成分、卤水、地下盐溶洞、超重盐渍土、承压潜水、降水、空气、日晒、温度、风力等一系列错综复杂影响,其承载力、稳定性、腐蚀性等需要指标极难断定。我国虽然在公路上有万丈盐桥的成功经验,但在盐湖上修铁路、建桥梁是世界第一次,没有把握,只有通过大量的科学研究、实地试验方能解决。

四、冻土层二期工程经过多年冻土层553千米,夏季昼夜温差达50℃。在多年冻土层上筑路基、修桥梁,可谓在冻豆腐上摆金碗具、插银筷子,温度变了,所有都歪了。季节冷热变化、火车经过所带来的温度变化,会引起路基、基础受冷冻体积膨胀(冻胀)、受热融化(热融)而变形失稳,导致无法行车。

青藏高原冻土具有冻胀、热融特性

五、生态环境脆弱,保护难题巨大青藏铁路途径之地大部分高寒缺雨、气候干燥、植被稀少,有流沙,有无人区,有国家一级保护动物藏羚羊、藏野牦牛等,和多种珍稀动植物在艰难生存。若设计、施工措施不当保护不力,将引发地貌改变、植被破坏、动植物生存危机,难以甚至不能恢复,成为毁灭性的灾难。

自然条件的制约是一个方面,社会条件的制约有时往往大于自然约束。新中国建立前千疮百孔,建立后百废待兴,需要建设的项目千千万万,可谓是心有余而力不足。国家经济的贫弱、科技实力的不强、技术装备的落后、所经地域的不发达都是重大影响要素,决定了青藏铁路建设的干干停停、起起伏伏。但是作为诸要素中最具有能动性的人如果退缩,则不会有这条天路的诞生。

二、勘察设计与有关决策

青藏铁路全长2047(1956)千米。其中一期工程西宁至格尔木南山口864 (814)千米[其中西宁至哈尔盖段181(162)千米];二期工程南山口至拉萨1183千米(注:不同阶段、时期,青藏铁路计程点、设计里程、竣工里程、改造后里程往往不一致)。走向在青海西宁至柴达木盆地大体与G315国道相近,过格尔木后则与G109国道大体并行。勘察设计主要由铁道部第一勘测设计院(铁一院,原为铁道部西北设计分局)承担。设计为国家I级铁路干线、单线、内燃机车牵引。

1955年10月,由慕忠生将军亲自带队考察修建青藏铁路的可行性,铁一院派4人随进藏部队沿青藏公路踏勘进藏铁路可能线路。11月,铁道部航察事务所对青藏地区格尔木至拉萨上空进行了航察选线飞行。1956年铁道部正式承担修建青藏铁路前期计划。1956年1月铁一院派出勘察小组踏勘兰青铁路、青藏铁路,1957年提交踏勘报告,年底西格段选线方案通过。1958年铁一院投入500人,9月完成柯柯至泉吉段初步设计。1959年2月完成泉吉至小唐古拉间初步设计,1960年10月完成西宁至柯柯段施工设计。1958年开始对格尔木至拉萨初步测量(初测),1960年11月再编泉吉至拉萨全线初步设计、部分定测及部分施工设计。1961年3月因国家进入三年经济困难时期,接通知停止设计。

之后的1974年6月青藏线停歇10年再复工时,铁一院又一次提交了修改后的哈(尔盖)——柯(柯)段施工设计。四季度再次开展格拉段勘测、航空测量与选线方案研究。1975年铁一院专门为青藏铁路组建了勘测设计第二总队,内含6个勘测队与物探队、钻探队共1700人,勘察设计二期工程,现场服务一期工程。1976年8月完成修改后的柯(柯)——格(尔木)段施工设计。1978年7月铁一院将定测桩打到距离拉萨不足400千米时,接通知停止格尔木——拉萨段设计。1995年铁道部组织开展青藏铁路二期工程论证工作。

沉寂22年后,2000年中央最高领导指出修建青藏铁路二期是必要的,同年铁一院提交南(山口)至拉萨段(二期工程)施工设计。2001年2月8日中央批准建设二期工程。6月27日国务院正式批复《国家计委关于审批格尔木至拉萨段工程开工建设的请示》。

期间根据国家科技发展、盐湖路基试验、冻土路基试验等结果,结合地区经济发展、国家经济实力、施工装备与施工技术的进步,不断比较主要线路走向调整设计。最终分年代、分工程阶段逐步形成现有青藏铁路走向。而在施工过程中,施工单位与设计院结合实地又共同完成优化设计。

由于青藏铁路海拔高,线路长,沿线自然条件恶劣,人口少经济落后,勘察设计量大而难,对勘察、设计带来困难极大。加之国家经济波浪式发展起起伏伏,政策变化多,设计存在干干停停,等米下锅的情形,但铁一院最终圆满完成了全部设计任务。

三、1958~1961年第一次修建青藏铁路

1959年9月西宁通火车,而一年之前的1958年6月起驻西宁市机关、企业、驻军、群众大动员,参加修建西宁至海晏段铁路义务劳动。各单位在市区、郊区分配一段路基或其它任务,没有机械全靠铁锨洋镐,肩挑人抬,人力车,人工打夯,人工吊索,开挖、填筑了大量土方,加快了西宁铁路局(当时建设施工、管理运营通管,后工、管分离改制为兰州铁路局西宁分局)向湟源、海晏的进度。

1958年9月,青藏铁路西宁至格尔木段(即青藏铁路一期工程)分别在西宁和关角隧道开工。由西宁铁路局负责西宁至海晏段(97千米,当时为兰青铁路部分,于1960年11月铺通),再延伸到红铁山(位于锡铁山、泉吉峡之东)段包括关角隧道(由西宁铁路局第四工程处负责施工掘进)在内的重点工程先行开工。1958年青藏铁路工程局成立,慕忠生将军担任局长,负责先行施工泉吉以南部分房屋工程。

1959~1984年铁道兵“三上”青藏线驻地、重大难点示意图

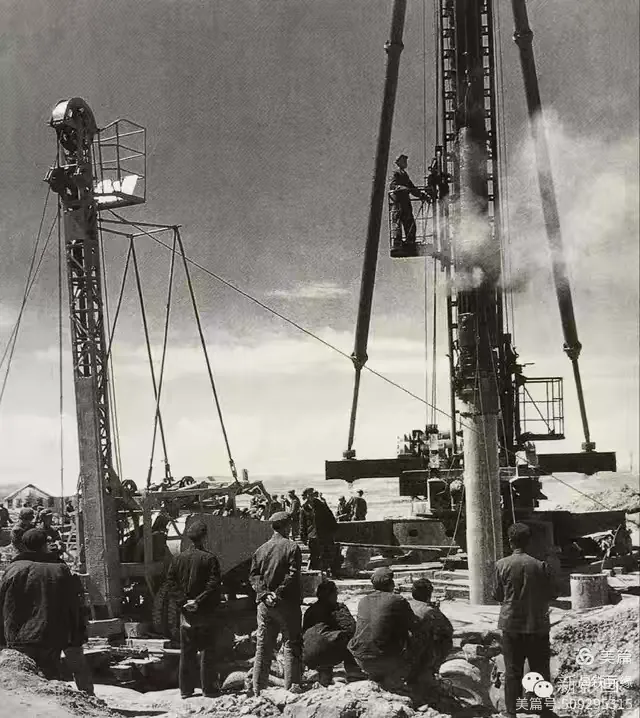

为解决施工力量严重不足,国家紧急抽调军队参加青藏铁路建设。1959年2月25日,在秘密修建完成甘肃酒泉卫星发射基地专用铁路青绿线主要任务后,铁道兵第十师奉命承担青藏铁路泉吉峡——格尔木段170.776千米修建任务。之后因为1960年6月青藏铁路工程局撤销,其担负的格尔木--—纳赤台段工程由十师接续施工,十师里程增加至278千米。原青藏铁路工程局(已改为青藏铁路办事处)下属单位改为配属十师施工。1959年3月师在格尔木组建青藏线先遣指挥所,就此拉开铁十师“一上”青藏线的序幕。4月7日十师47团先头部队到达格尔木开始房建,20日主力到达1200人,47团团部驻格尔木,至6月部队加地方人员逾2500人,各营驻格尔木一线。1960年4月,48团团部、师汽车营驻锡铁山,48团2营、1营、3营、49团一个加强营相继进驻泉吉峡、察尔汗一线并开工。6月,十师师部及师修理营、仓库进驻格尔木,全师参建军人逾4000人、地方人员2200人。

根据西藏工委和铁道兵兵部“一切为了修路、修路压倒一切”的指示,48团与49团加强营与所配属的青藏铁路办事处工程处部分、与一个大队(编五个中队)加民工500人承担泉吉峡站至格尔木北站148千米路段(含泉吉峡隧道6座、桥梁43座等以及路基),要求1961年7月达铺轨程度。6月,47团(1、2、3营)与所配属的青藏铁路办事处第一工程处、与一个大队承担的格尔木火车站房建加快施工、格尔木北站---纳赤台站130千米路段重点工程开工,其中含雪水河隧道及所处的跃光车站、乃吉里隧道、昆仑桥隧道。

在部分工程初成雏形、或完成部分,正在大战的情况下,1960年12月25日接上级指示,泉吉--纳赤台段全线停工,做回填、封闭等处理。翌年1月起,十师奉总参令撤离。1961年3月西宁铁路局所承担的哈尔盖至红山峡段接通知停工。就此青藏铁路工程第一次全面“下马”。主因系国家进入三年经济困难时期。因为投资不足、投入力量不够、技术落后,施工装备少而落后等原因,从1958年算起至1961年,青藏铁路实际完成通车的只有西宁至海晏段97千米,用时3年。此外48团在察尔汗完成了第一次盐湖路基试验、47团2连赴海拔4700米的风火山完成了永久冻土层路基第一次试验。

这其中有一个关于雪水河隧道46年历史的重要插曲。雪水河隧道位于南山口以南,北距格尔木51千米,是青藏铁路唯一的站中双线隧道(跃光车站),长度80米,由47团2营负责于1960年7月开工,成洞50米后于1960年12月25日接通知停工封闭。18年后的1978年9月17日,由铁道兵第一指挥部组织对格尔木向南至巴什考段进行线路初步勘察。1978年9月后铁七师35团打开雪水河隧道进口封堵,再续打了一个月。当时,青藏线施工目标是拉萨,并非只修建到格尔木或南山口,所以包含雪水河隧道在内的南山口南侧的两座隧道又复工再打。复工不久铁一院人员告诉35团,有变化隧道不用再打了,35团就此停工,对隧道口再未封堵。而1978年格尔木南山口以南停工的真实原因解密后是:国家当时对进藏铁路有不同意见,认为青藏铁路格尔木至拉萨的输油管线已经修通,再修格拉段经济上意义不大,且格拉段冻土技术解决没有把握,应当停止在格尔木,建议修建川藏铁路或滇藏铁路,并倾向于滇藏铁路。1978年8月12日铁道部通知铁一院停止格拉段设计。8月13日国务院副总理余秋里主持会议,与会各单位对修建滇藏铁路无异议。会后汇报至最高层,决定格拉段停止,安排先修滇藏铁路昆明至下关段,但后因国家投资紧张滇藏线近30年亦无动静。直至2000年铁一院接通知重开格拉段设计,次年格拉段开工。

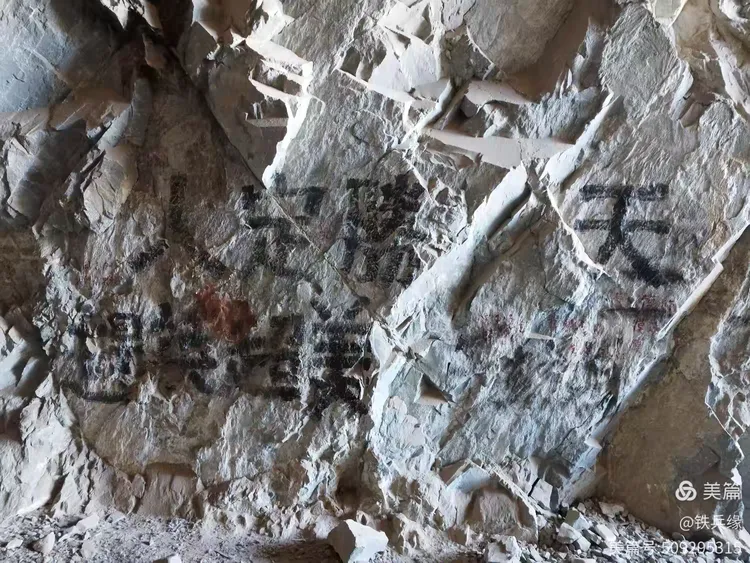

1960年铁十师47团2营施工雪水河隧道所留洞壁标语“人定勝天 趕英超美”

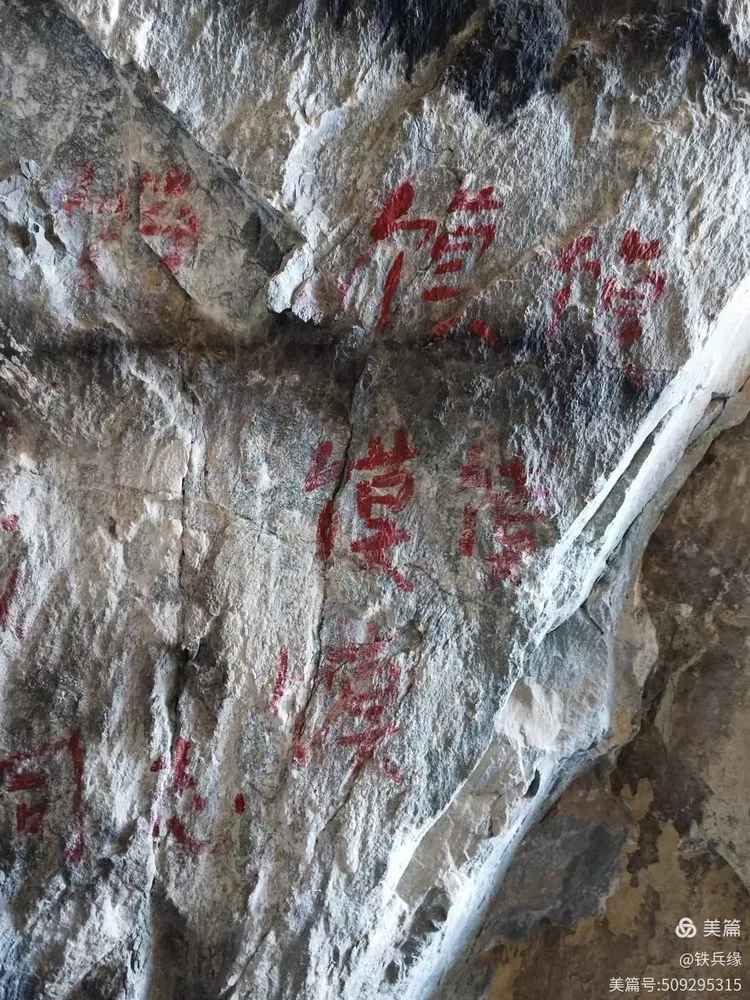

1960年雪水河隧道所留文字,时为三年困难时期,供应困难,部队吃不饱,饮用苦咸水,在饥、渴、空气稀薄、寒冷下紧张施工。

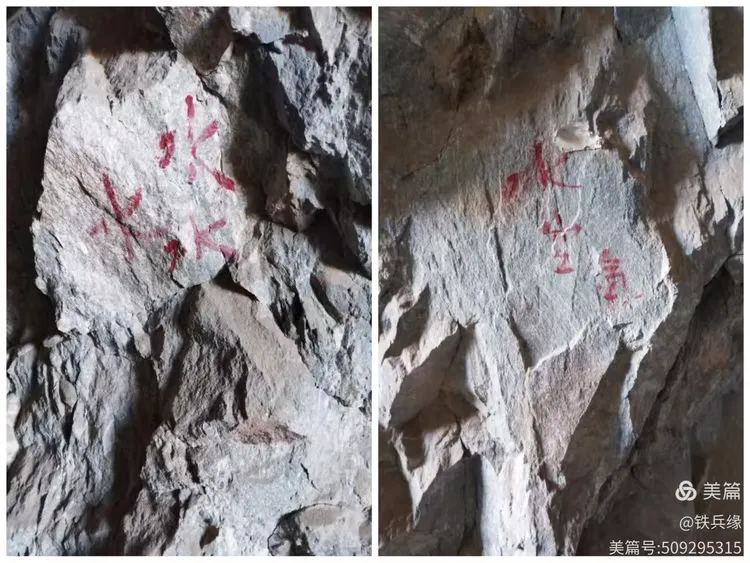

1960年雪水河隧道所留文字,左图:水 水 水 右图:水、空气

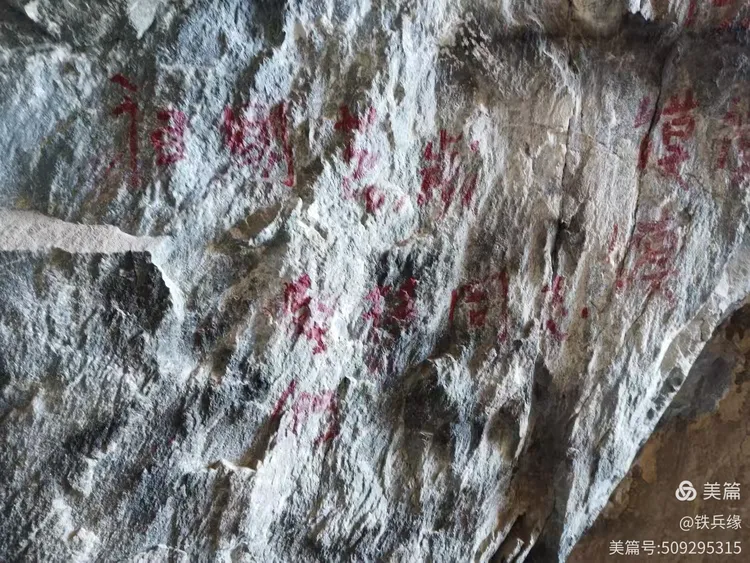

雪水河隧道所留文字:祖國萬歲 堅持同志们 馍馍

四、1963~1964年第二次修建青藏铁路

1962年12月26日,奉铁道兵兵部命令,铁十师46团自甘肃山丹军马场移防青海海晏县221厂,担负该厂专用铁路工程施工任务,团即在221厂设立指挥部。此时,我国第一颗原子弹的研制正“在那遥远的地方”金银滩221厂紧锣密鼓绝密进行。国家确定221厂铁路建设方案是:兰青铁路正线段由海晏(兰青铁路里程K272+287)修建至克土(k296+274),再由克土叉出海湖支线至221厂,与221厂厂区铁路线(设计由16条厂区线、4个车站、1个机务段等组成)同时施工。

1963年3月22日,铁道兵兵部电令“着令十师担负兰青铁路海(宴)——克(土)段和海湖支线施工任务”,师决定46团、48团(驻新疆伊吾军马场、哈密、北京)承担任务。接令当日48团即刻行动,当月底1营、3营到达工地,团部驻防海晏县,不久4营抵达,后全团4个营齐聚海晏。4月29日,46团团部入驻湟源县,1、2、4营998名官兵到达海晏。6月,师部、师修理厂(后改师修理营)、师材料基地(后改师储备库,又称仓库)、师卫生营(后改师医院)等单位进驻西宁。

1963年4月16日,48团负责的黄草庄——克土段11.62千米开工,并负责长7.5千米的海湖支线。6月1日,46团3个营参建,所负责的海晏——黄草庄段11.8千米开工。参建部队官兵到达后严格遵守保密纪律规定,不知不问不泄露。克服一切困难,日夜奋战保证按期完成下达任务。至10月16日46团开始铺轨,铺轨队冒着最低零下25度的严寒披星戴月,使用师修理厂自制的龙门架铺设混凝土轨枕,11月30日海克段全线铺通。12月25日,48团铺轨队完成海湖支线铺轨。9月21日,师工程通信连开工海克段、海湖支线通信线路,10月17日完工。转入1964年完成房建海克段2167平方米、海湖支线1349.9平方米,与给水工程、整道等全部工程收尾。经一年半紧张努力,完成海克段正线23.737千米、完成投资万元1119.1万元;海湖支线正线7.15千米,完成投资212万元。

1963年1月18日,46团负责的221厂一期工程十一厂、十二厂厂区专用线正式动工,标志着铁十师“二上”青藏线正式开始。10月开始铺轨。经21个月突击,46团完成221厂全部任务,含一期工程:一厂、十一厂、十二厂、十四厂厂区线、加工厂线;二期工程:避难线、沥青线、三角线、煤水线、机库线、十厂与十七厂厂区线;三期工程:九厂厂区线;以及交接运转线、列车电站线、十八厂厂区卸货线、新增卸货线、电厂厂房线等共计14条支线;建成铁路编组站1座、车站3座、1个机务段(未竣工)、给水系统;师工程通信连完成全部通信及信号系统。共完成铺轨22.74千米(混凝土轨枕为多),累计完成投资451.8万元。1964年9月28日,221厂专用线工程正式移交,验收评定质量良好。

1964年2月3日,师召开海克段、海湖支线(应含221厂专用线)临管运营会议。经铁道兵兵部批复十师第二次组建新管科,2月27日正式成立定员99人的师新线管理科,负责新线临管运营。1964年11月因移防后的成昆铁路系新开工,无新线管理任务而撤销编制。

221 基地平面及铁十师修建厂区专用线(部分)示意图

施工中,十师结合现场实际共提出优化设计建议246件,大力开展技术革新,技术革命,实现节约资金89.4万元。

1964年9月12日,由兰州铁路局组织的验收交接委员会对十师工程开始初验,10月13日复验,结论质量良好,17日移交西宁铁路分局接管运营。兰州铁路局成副局长评价:“这条铁路线是最近几年接收的工程中质量最好的一条”。1964年10月,中国第一颗原子弹“秋小姐”由221厂装车运往罗布泊试验成功。

“二上”青藏线期间,由47团3营负责,在西宁市建成了正线3.684千米、站线0.63千米、投资19.72万元的青办西宁专用线(205工程)。

“二上”青藏线虽然总时间不过两年,里程不长,但完成了亟待解决的原子弹、氢弹运输问题、改善了221厂交通。十师完成任务后转移修建成昆铁路。此后,为运出热水煤矿煤炭,兰州铁路局于1965年4月开工克土至哈尔盖段,10月停工,1969年又复工,1972年铺通至哈尔盖(K162+747)投入临运。至此,青藏铁路自西宁至哈尔盖完成里程181(162)千米,占当时青藏铁路设计全长的约8%。

十一厂区为产品出厂火车站台,又称上星站,第一颗原子弹从这里启运出厂

五、1974~1984年第三次修建青藏铁路

1973年7月召开的全国计划会议安排青藏铁路哈尔盖至格尔木段652千米恢复建设,由铁道兵施工。1973年12月9日,毛泽东主席接见尼泊尔国王比兰德拉及王后,谈到青藏铁路问题时毛主席说“这是一个既关系到西藏的发展和稳定,也关系到加强中尼关系的战略构想”,并表示铁路修好后要去看看。中央正式决定青藏铁路复工,相继成立了国家青藏铁路科研领导小组、青藏铁路建设领导小组, 开始了长达10年之久的“三上青藏线”,施工由铁道兵十师、七师等部队完成。

(一)铁道兵第十师

1974年3月4日,铁十师奉中央军委(74)军字第17号令和铁道兵关于“十师由襄渝线调防青海,担负青藏线哈尔盖--格尔木段(中心里程K162+747~K845+395长682.65公里)修建任务”的指示,师下达行军调防令,部队分期分批从陕西省安康、旬阳迅速集结向青海开进。此前的1973年夏秋,十师已开始派遣各先遣分队赴青海踏勘沿线、准备设营。

1973年11月3日,先遣连49团11连到达哈尔盖设营建设临时仓库、铁路专线。1974年4月5日49团18连、4月15日师建筑给水发电营、师通信工程连到达哈尔盖,开始设营,建设哈尔盖、吉尔孟、二郎洞(该站总装机容量4004千瓦,是当时国内最大的柴油发电站之一)、乌兰四座内燃发电站(当年哈尔盖以西青藏线沿线多数县城无火电厂,县城、镇、公社均使用小型柴油发电机发电,发电量少每天限时供电若干时段,部队只能自己建设临时内燃发电站、自己架设线路解决施工生活用电)。通工连架设哈尔盖至乌兰的部队通信线路。至6月师、团、师直属单位主力全部到达指定位置扎营并迅速投入施工准备及正式开工。

1975年49团铺轨到达青海湖畔,各族群众喜看“天路”修到家门口

全师部队自东向西排开夜以继日施工:49团、师建筑给水发电营、师仓库、各团转运站等驻哈尔盖;49团部驻刚察县、46团部驻刚察县吉尔孟、47团驻天峻县城、48团团部驻天峻县二郎洞、师机械营驻乌兰县铜普公社。师部、50团团部、师医院、汽车营、修理营、师教导队驻乌兰县城。师第一阶段工程任务为哈(尔盖)希(里沟即柯柯)段,各团任务从29千米~63千米不等,其中47团负责全线最难的关角隧道,48团负责世界海拔最高的铁路展线关角展线(32千米长度高差400米,由5段8字形或Q形立交、马蹄形展线组成)。驻青海湟源县的师修理营四连,在6月份落脚后立即组织青藏线一期工程唯一的铺轨机、轨排组装设备的制造。

铁十师架设布哈河大桥

关角隧道是一期咽喉工程,隧道长4009米,轨面高程3692米,施工环境寒冷风大。受海拔加洞深度影响,洞深处含氧量不足低海拔地区的50%,人在洞内走路心跳剧增,气喘乏力,初到时几个人也推不动一辆轨道车。隧道岩层、岩性复杂,经过地质断层11处,日出水量最高达1万吨,是世界罕见的最不利地质隧道,施工中发生塌方130次。47团2营负责进口,1营负责出口对打。1974年4月首先对1958~1961年所掘进的2531.83米成洞予以实地调查,和施工准备。针对洞顶多处塌方、边墙垮塌、底部鼓起、积水成河,病害隐患极其严重之现状制定清理、治理方案,用时一年多完成处理与掘进准备。掘进及整体道床完成、铺轨行车后,又出现整体道床长距离严重隆起开裂、大量水沟衬砌、仰拱、腰拱开裂脱落,左右股轨道高差达35毫米等。自1979年起用30个月时间予以治理。1985年正式移交使用。

47团1连肖崇炳副连长带领官兵抢险处理关角隧道顶子面塌方

关角隧道是一期咽喉工程,隧道长4009米,轨面高程3692米,施工环境寒冷风大。受海拔加洞深度影响,洞深处含氧量不足低海拔地区的50%,人在洞内走路心跳剧增,气喘乏力,初到时几个人也推不动一辆轨道车。隧道岩层、岩性复杂,经过地质断层11处,日出水量最高达1万吨,是世界罕见的最不利地质隧道,施工中发生塌方130次。47团2营负责进口,1营负责出口对打。1974年4月首先对1958~1961年所掘进的2531.83米成洞予以实地调查,和施工准备。针对洞顶多处塌方、边墙垮塌、底部鼓起、积水成河,病害隐患极其严重之现状制定清理、治理方案,用时一年多完成处理与掘进准备。掘进及整体道床完成、铺轨行车后,又出现整体道床长距离严重隆起开裂、大量水沟衬砌、仰拱、腰拱开裂脱落,左右股轨道高差达35毫米等。自1979年起用30个月时间予以治理。1985年正式移交使用。

新老关角隧道位置、关角展线示意图

1975年5月23日,中央军委批复,铁七师担负连湖--格尔木段(包括南山口)工程,十师任务重新确定为哈尔盖——连湖段,里程K162+747~K559+650,正线长396.9千米,站线48.96 千米。

螺旋上升的展线铁路桥

1976年9月后,师主攻柯柯(希里沟)——连湖段146.7公里路基桥涵。由50团、47团、46团、48团、49团分工完成。46团团部移防德令哈。

铺轨由49团组织,由1975年5月18日组建完成的十师新管科机车车辆配合,从1975年7月15日开始,至1978年3月25日完成哈尔盖——厚日段,正线铺轨 262.89公里,站线铺轨 48.96公里。随后交由铁七师铺架队西延至南山口。

关角展线

桥墩高30米的青藏线第一高桥关角6号大桥

1978年9月至1982年8月,十师主攻哈连段线上工程和线下收尾,上碴整道(含道砟生产)、房建、电力、通信信号、站场设备安装、给排水工程等,和关角隧道的病害整治。46团在德令哈修建了四条总长3千米的铁路专用线。并由师建筑给水发电营完成了乌兰——南山站的铁路用35KV高压正式输电线路工程。 同期,新管处的新线运营、管理、线路维护等任务完成圆满。

1982年8月至1984年5月,十师部完成剩余的房建、通信、信号、电力设施、站场设备设施、给排水工程和新增工程,对哈连段线路进行维修、养护、锁定和验收移交。

1976年铁十师50团13连在海拔4750米的风火山试验现场

1976年铁十师50团13连在海拔4750米的风火山试验现场

“三上”青藏线施工期间:1、由于国家加大了投入,十师机械化装备大幅度提升,投入工程机械2730多台(套),汽车1580辆,大规模机械化施工加快了进度,缩短了工期,减少了人力;2、施工运用新技术、技术革新攻取难关,取得:1)关角隧道凿通及隧道无砟道床、2)一期工程最高桥墩(30米)关角6号大桥、 3)关角展线、 4)巴音河大桥整孔门型无碴桥梁、 5)中小桥涵拼装工法等众多收获; 6)在国内有关科研单位的共同参与下,50团13连完成了风火山冻土路基试验(海拔4900米修筑路基483 米、用机车车辆试验运行等),该连获铁道兵“风火山先锋连”荣誉称号; 7)与国内多家科研院校、厂家、铁七师合作完成了高原内燃发动机增压匹配试验,汽车、施工机械发动机马力由70%恢复到接近100%; 8)师修理营制造出了难度极大的日本进口D80-12推土机发动机(康明斯)活塞、活塞环、曲轴轴承等六大急需配件,受到亲抵湟源现场检查的国家经委副主任袁宝华的赞许。

1975.4.5关角隧道出口大塌方抢险现场,图为抢险队挖掘救生导洞

1975年4月5日,关角隧道出口发生边墙掉拱大塌方,1596立方米土石将正在洞内施工的47团1营127名官兵堵入洞内,塌方体堵塞长达27米。在洞内寒冷、缺氧、缺水、缺食,连续塌方的极端困境下,经洞内外官兵14小时紧急援救、自救,遇险官兵全部脱险。虽然127名官兵与死神插肩而过,但在八年的施工中,有25名军人献身于关角隧道,平均每160米倒下1人。

老关角隧道内景

拆除钢轨后的隧道内景

武警战士守卫着关角隧道

由铁十师修理营建造的柯柯站2座2000立方米柴油钢储罐

(二)铁道兵第七师

由于青藏线工期紧、线路长、难度大,为抢时间,1975年2月19日,中央军委着铁道兵再调铁七师担负连湖--格尔木(后于1977年12月加改至南山口)段工程,起点连湖K559+650,终点南山口K846+048,正线长286.4公里。接命后七师于4月18日起,师指挥所率33、34、31团指挥所从尚未完工移交的襄渝铁路驻地四川达县(今达州)一线陆续迅即出发,至9月中旬,计有7518人进驻青藏线。 自东向西接续排开:师机械营驻大柴旦航垭;33团担负青藏线连湖至泉吉峡段120.7公里的施工任务,团部驻泉吉河;34团接续33团管段自泉吉峡至察尔汗盐湖段,含泉吉峡隧道群与盐湖路基,团部驻锡铁山;师指挥所驻格尔木;31团以格尔木车站为主,团部驻格尔木,师转运站及仓库加工连驻哈尔盖。

青藏线铁七师测量队测量作业

各单位抵达后迅速修建营房、开展施工准备与正式开工。至1976年又有9911人抵达青藏线,师部、32团指挥所、师汽车营、建筑给水发电营、修理营、师医院、师仓库、师教导队驻格尔木,1978年7月32团团部、35团团部及下属部队到达驻格尔木。至此,师主力部队全部齐集青藏线投入大会战。至1979年6月,基本完成连南段站前主体工程。

英雄铁道兵战斗在锡铁山隧道

重点工程、重大科技攻关项目有:

1)泉吉峡隧道群隧道共7 座,总延长1799.5米(含复工前铁十师成洞的284.8米),受大断层影响破碎带多易塌方开凿困难,桥隧相连。施工中曾六次变更设计。隧道区海拔高于3200米,隧道进出口在几乎在直立的半山腰,距地最高达50米,施工人员、物料进出困难。官兵想尽办法圆满完成了任务。

2)伏沙梁风沙路基(K714+ 717~K718 + 368,长3.5千米 )自

铁路西侧横亘来三条高3~5米流动沙垅,风季大风飞扬会沙淹道床,掩埋、锈蚀钢轨,危及行车安全。经34团与多家科研、设计单位合作研究,反复探索试验,采用挖除部分沙垅、卤水喷洒渗透、路堑以中沙填筑路堤,用盐块砌成2x4米方格网盐埂防沙障、厚卵砾石包面等综合措施实现了100%工程合格率。

3)察尔汗盐湖路基、盐溶路基32千米铁路建在饱含晶间卤水的岩盐地层上,其中1.76千米路段有盐溶。是国内首次在盐湖区内修筑铁路,能否直接以岩盐为基底修筑铁路?如何确保盐湖易溶盐路基基底的长期稳定性?消除对行车安全的威胁,属世界难题。经七师与多方研究试验,主要提出了以下三个防治措施意见:①排放承压水以降低压差,减缓盐溶;②采取开挖、换填和保留暗洞等不同对策分段处理,并充分利用盐体自身的支承能力以减少工程投资;③采取路基稳定性长期监测措施。

就地取材 部队用盐壳盖房子

顶风冒雪搭建帐篷

在具体施工中,经七师与多家科研、设计单位合作反复试验,采取了:①对盐湖路基采取打挤密沙桩,完成主要工程数量:打挤密沙桩5.7万根、总延长13.5万米,灌沙5万立方米;②对盐溶路基采用不同的施工措施,如挖除盐壳,对基底出现的明洞用砾砂填塞、捣实再筑路基;回填砂砾土分层夯实;原地面以下至潜水面之间回填碎卵石,砾砂填筑路基分层夯实;用岩盐做路堤填料,分层碾压并浇洒卤水,筑成凝为整体的盐质路基;③对盐溶路基采用自流排水技术,将盐湖底部造成盐溶洞的承压水(低矿化度淡水)排出地表(进行大面积蒸发),降低地下承压水水头,控制溶洞的产生和发展,实现盐湖路基长期处于稳定;④工程防腐措施,对盐湖段的建筑、房屋工程均采取防腐措施,路基以2~3米的路堤通过。打砂桩用的门式振动沉桩机由师修理营自制,施工主要由34团完成。1981年,察尔汗盐湖路基试验工程受到国家建委表扬,荣获铁道部“七十年代优秀设计二等奖”。1985年,荣获铁道部“优质工程甲级奖”。1986年,荣获国家“优质工程银质奖”。参加盐湖路基试验工程施工的铁七师34团16连,1978年11月被铁道兵授予“盐湖筑路攻关连”荣誉称号。

4)格尔木站场工程格尔木区段站位于格尔木南郊,东西长4公里,南北宽2公里,占地4246亩。铺站线25378米,设轨道59股,道岔102组,上道碴3.7万立方米。含机务段在内9个段1个厂设计定员2562人,站场规模庞大。实际开工房屋402幢,总建筑面积132525平方米。1976年开工至1984年竣工历时9年,由31、32、33、34、35团分工配合完成。

5)茶卡支线长41.94千米,主要由32团负责,31、33、34团、师机械营各派队伍分工配合突击完成。1979年4月开工,11月30日完成铺轨架梁,12月28日运出第一列车原盐。实现了当年开工、当年铺通、当年收益。

除以上外,还完成了锡铁山铅锌矿专用线、西藏自治区驻格尔木办事处专用线、总后勤部530油库专用线、饮马峡煤矿专用线。

1978年4月1日,七师铺架队开始从厚日车站接续十师向西铺轨,6月25日铺轨到达德令哈。1979年7月28日铺轨至格尔木,9月19日抵南山口站。随后、线下收尾、线上工程加紧步伐。1982年连格段开通混合列车,至1983年完成连湖——南山口段收尾配套工程。9年中,铁七师完成投资54510万元。投入全部劳动日898.1万个,其中建安工天567.1万个。投入机械设备1854台,运输车辆1394辆,耗用主要物资材料30.5万吨。

1979年9月19日铁七师铺轨到达南山口站

1982年铁十师新线管理处承担青藏线临时管理运营

(三)铁道兵第一指挥部及直属部队

1973年7月起,铁道兵西南指挥部(军级)即奉铁道兵兵部指示组织十师、铁一院等单位勘察青藏铁路一期工程,指挥十师等入青单位,协调青藏线进场准备、开工工作,并于1975年4月1日组建西南指挥部青藏线工作组进驻乌兰现场。随后铁道兵独立机械团1、3连共带40台土方机械;铁道兵独立汽车团5、7、9连共开153辆汽车到达,奉命配属十师施工。独立汽车团前后共调进青藏线六个连,后改编为铁一指独立汽车营。1976年11月10日铁道兵西南指挥部改称铁道兵第一指挥部(简称铁一指,军级),由成都移防乌兰全面指挥七师、十师及各直属单位,后移防格尔木。1977年4月20日,中央军委批复以铁十师新管科为基础组建青藏线新线管理处,定员5千人,由铁一指直辖。新管处于1979年在哈尔盖至德令哈间开办临时客运,1980年临客延伸至格尔木。1974年起陆续进入青藏线的还有:解放军第165医院(驻湟源后搬西宁)、第164医院(驻格尔木)、铁道兵第1、第3通信工程营(承担哈格段、茶卡盐厂支线铁路等正式通信、信号工程。第3通信工程营由第1、3通信工程营于1981年3月改编而来),另有铁十三师63团汽车2连、十四师机械营4连各开45辆自卸车到达察尔汗盐湖工地湖配属34团运输砂石料。铁道兵科研所派出人员常住青藏线参与重大课题科研。总后勤部卫生部、铁道兵后勤部派有专家现场检查、指导各部队高原病、重大传染病瘟疫的防治、防疫、卫生。兰州军区给予青藏线施工部队多方面领导、指导与支持。

1979年9月15日,在格尔木召开了有西北五省领导人参加的军民“庆祝青藏铁路哈格段通车典礼大会”。

“三上”青藏铁路一期工程分段验收、投入运营:1983年2月交哈(尔盖)——希(里沟即柯柯)段、1984年5月1日交付希(柯柯)——南(山口)段。至此一期工程收官,全段含茶卡 支线总概算12.1181亿元。1984年7月30日,国家青藏铁路验收委员会在西宁颁发了验收证书,工程质量总评为良好。

1983年,铁七师部队奉命移防山西省,师部驻太原。铁十师移防陕西省 ,师部驻咸阳。1984年大裁军铁道兵兵种裁撤,部队集体转业“兵转工”转隶铁道部,铁七师改名为铁道部第十七工程局,铁十师改名为铁道部第二十工程局,成为以铁路施工为主的企业。

六、2001~2006年第四次修建青藏铁路(二期工程)

1984年起沉寂17年后,2001年,国家财力可达,技术上对青藏铁路冻土、高原缺氧卫生保障、施工技术与装备、施工质量、环境保护、机车车辆等世界性难题攻坚研究积累已有把握。铁一院再次修改设计,2001年6月29日在格尔木、拉萨两地举行开工仪式,青藏铁路二期工程南山口至拉萨段1142千米修建拉开大幕。为保证安全、质量、环保、进度,每个单位所中施工标段仅数十千米。中国中铁、中国铁建(原铁道兵集体转业兵转工演化而来)旗下几乎所有局集团公司、中交、中建、武警交通部队等多家施工单位、全国多家工程监理、生产供货厂家通过竟标参加了大会战。中国科学院、中国工程院、铁道部科研院及各有关科研机构、大学竟相参加,鼎力相助。

2002年5月,青藏铁路冻土试验结合施工全面展开。取得成果后,施工中对冻土路基采用了:1)类似空调“热泵”的埋插通风管技术;2)以对冻土扰动影响最小的点式桩承结构“低架旱桥”技术建桥,以桥代路;3)抛石路基与抛石护坡,能够形成缝隙冬季形成空气循环、夏季缝隙成为隔热层,有效阻止外界热量进入冻土路基,阻止冻胀、热融保持冻土稳定。

风火山因山岩呈火红色且分风大而起名,世界最高隧道风火山隧道

由曾经打通世界海拔最高隧道——关角隧道的铁道兵第十师兵转工而来的中铁二十局集团有限公司,承担其中第7标段:秀水河(不含)——二道沟(含)DK1131+850~DK1168+150全长36.3千米正线工程,内含轨面高程4905米,长度1338米,全部处于永冻层中的世界海拔最高隧道--- 风火山隧道。为控制冻土消融,施工中特意为隧道安装了空调机组,成功卫冕了打通世界最高海拔隧道冠军。

由曾经攻克世界难题盐湖路基的铁道兵第七师兵转工而来的中铁十七局集团有限公司,承担其中第17标段:正线全长38.571千米内,含翻越唐古拉山的二期工程最高点轨面海拔5072米的唐古拉山口、与全线最高海拔的唐古拉大桥,全部路段处于永冻层。成功创造了世界铁路海拔最高点、海拔最高大桥的业绩。

2002年6月29日,从南山口出发二期线路开始铺轨。2003年3月铺轨穿越昆仑山隧道,8月铺架通过可可西里无人区。2004年6月22日,从海拔4704米的世界最高的铁路铺轨基地——安多铺轨基地同时向唐古拉山和拉萨方向铺轨。2005年8月,二期工程全段路基、隧道、桥涵等线下工程基本完成。8月24日铺轨通过青藏铁路最高点海拔5072米的唐古拉车站,10月12日铺轨到拉萨,至此全线铺通。2006年3月1日,二期线路开行货物列车进行工程运营试验。7月1日,在格尔木、拉萨分别举行青藏铁路全线通车庆典。

位于永冻层的唐古拉车站海拔5068米,是世界最高的火车站

此次会战青藏铁路最后一段,也是最长、技术最难的一段。年代、经济、科技、装备、材料、后勤保障、生活、住宿、饮食、营养、医疗等各方面已今非昔比。技术给冻土路基、桥梁基础安装上了“空调”。种类齐全、大马力的先进施工机械、运输车辆和先进的施工技术、测量手段取代了大量艰苦的人力劳动。各单位都建立了三级医疗保障体系,建制氧站,配吸氧车、高压氧仓,施工点配备吸氧袋,可背着小氧气瓶干活。打隧道不断向隧道内输送氧气进行弥漫式供氧。每单位参建人数有数千人并轮换,治疗脑水肿、肺水肿病例无一死亡,对付高原反应已经不在话下。

高压氧舱内外

二期施工人员可在现场、住宿帐篷吸氧缓解高原反应

隧道施工条件大为改善,工人可以插氧气管作业了

为解决国家自然保护区内生态脆弱问题,铁路线路采取了“能绕、避就绕、避”的原则,尽力不对原有生态造成影响,修建了动物迁徙专用通道。沿线施工中尽力不扰动、保持、恢复原状,成功地保护了沿途自然环境、动植物。

尽管物质条件比一期好许多,但海拔更高、温度更低,风更大,依然是困难重重,甚至意想不到。参建者坚强的意志,和现代化的管理、有力的后勤保障,最终战胜生态脆弱、高寒缺氧、多年冻土三大难题,使天路爬上世界屋脊。

2006年7月1日全线通车。二期工程用时5年,总投资330亿元。

外形具有西藏建筑风格的拉萨火车站

七、1985年之后青藏铁路的提质扩能改造

自1985年青藏铁路一期工程交付运营后,为提升速度、运力、消除病害隐患、保证安全,铁道部、兰州铁路局、西宁铁路分局、青藏铁路公司、包括青海省不断投资对其进行改造、完善。主要包括:既有铁路改线、增建西宁——南山口段复线(亦称二线)与电气化改造、整治病害(路基冻害、盐渍土病害、沙害路基、病害桥涵等)、站场与相关配套设施设备改造、客运设施补强、站场基础工程、自动化综合信息管理系统等大规模工程,后又包含对二期工程的提质改造升级,和新建设部分支线、专线。

1980年代与2024年西宁火车站

1999年11月,国家计委批复青藏铁路西格段扩能改造可行性研究报告,批准工程投资7.4亿元。2000年5月,西宁至格尔木段扩能改造工程开工,2001年10月完工。

2001年2月,西宁至格尔木段扩能改造通信工程线路主体工程完工,西宁至格尔木段扩能改造工程完工。

2007年9月6日,由铁一院设计,青藏铁路西宁至格尔木增建二线并电气化工程在海晏开工。设计时速160千米,预留200千米/小时,并对既有线路病害进行整治。于2014年完成。

青藏线二期格尔木至拉萨段扩能改造施工现场

2010年,青藏公司开始对格拉段进行无缝钢轨换铺(原为25米轨)。

2011年6月29日,全长834千米的西格段电气化正式开通。

2007年11月6日开工历经7年,2014年4月15日世界最长的高海拔隧道——长度32.645千米的新关角隧道通车,改变了自天峻县峻河1号大桥(K265+907)起经—峻河站—布哈河大桥—天棚站(K278+766)—鹿芒站—天峻站—关角站—南山站—二郎站—洛北站—察汉诺站(K354+445)的线路走向。新改造的双线电气化铁路自峻河1号大桥东侧起,经新天峻站(原天棚站东)到达新关角隧道进口。列车进入隧道运行约20分钟到达出口时,距离察汉诺站不到2千米,比原线路缩短时间1至2小时。2021年后峻河1号大桥——察汉诺站之间约88千米原线路弃用。

2007~2014年修建的新关角双线隧道,长度32.645千米

其它如德令哈新车站南移5千米、改扩建格尔木车站、因复线建设需要改变部分线路走向,原有部分线路、桥梁、隧道、车站等废弃。

2016年3月1日,格尔木至拉萨段(二期工程)扩能改造工程正式开工。9月13日青藏铁路无缝钢轨换铺工程全面完成,2018年8月30日格拉段扩能改造主体工程完工。

2022年6月21日,西宁至格尔木段提质工程正式启动,2023年6月5日开始静态验收。

2023年7月1日起,西格段上线运行CR200J复兴号动车组,牵引功率7200千瓦,全车9节车厢,座位600余。

截至目前,在运行监测系统上,沿线设置16个冻土自动观测站,青海境内10个无人自动观测站,开展多年冻土稳定性动态变化监测。在冻土区段设置3个自动气象站与78个地温观测断面,实施长期准确可靠的监测。研发设计了青藏铁路地理信息系统,实现了长期监测系统远程自动化处理。全部使用分散自律式CTC列车调度集中系统,支线采用DTCS列车调度指挥系统,实现了运输调度指挥和管理的远程化、信息化、智能化。格拉段的45个车站中有38个实现了无人值守。西宁、德令哈、格尔木三大车站经改扩建面貌焕然一新。湟源等车站迁移位置;大部分车站站房、设备设施得以改造或重建、更换;停办部分少客车站客运业务(或不售票可上车补票)。

2024年11月,国家宣布对格尔木至拉萨段电气化改造的决定。预算总投资148.4亿元,有望于2025年开工,2028年完成。届时国产电力机车、动车组将取代美国制造的高原型NJ2增压柴油内燃机车,运能将大增。

改造后(2024)与改造前(2007)的格尔木火车站

八、有多少人参加了青藏铁路建设?多少人为之献身

据不完全统计:

一、1958~1961年“一上”青藏线铁道兵十师参建部队兵力逾4000人,所配属青藏办第一工程处500人、一个地方大队人员1200人,民工500人、共计6200人以上。有9名军人牺牲或因病、事故身亡,配属施工单位4 人亡故,合计13人为筑路献身;另有8121部队(青海省军区独立二师)在1961年于青藏铁路施工中军人牺牲9人。西宁铁路局及其它参建单位参建人数、牺牲亡故人数不详。现已知牺牲、亡故共计22人。

二、1963~1964“二上”青藏线海晏、221厂,铁十师参建官兵逾5000人,3人牺牲,5人病亡。西宁铁路分局、一工局等单位参建人数、牺牲亡故不详。现已知牺牲、亡故共计8人。

三、1974~1984年“三上”青藏线用时10年,十师投入兵力最高时达3.2万人,加期间八年中补充新兵累计3.6万人以上,累计参建青藏线一期工程者逾6.8万人;铁七师投入兵力高峰时达2.5万人,加期间七年中为青藏线补充新兵逾2.2万人,累计参建青藏线一期工程者逾4.7万人;铁一指与直属部队先后参建人员总数逾5000人。铁道兵部队共投入机械5931台、汽车3586台,高峰时兵力逾6.2万人。另有十师、七师自1974年起使用民工逾2000人。总计先后参加施工者含部队、铁道部下属单位、地方单位、民工总计逾13万人以上。

“三上”期间,十师在青藏线牺牲80人、病亡38人(与高原病并发症有关者较多)、事故亡72人(其中部分应以牺牲结论),共190人;七师牺牲56人、病亡(与高原病并发症有关者较多)与事故亡故52人,合计108人。铁一指与直属部队牺牲、亡故数字不详。牺牲、病亡、事故死亡总计至少298人。

四、 2001~2006年青藏线二期工程施工参建总人数累计14万人, 无一亡故。

五、各时期铁一院、铁科院、铁五院、中国科学院、中国工程院等全国科研机构、有关大学、企业多年来赴青藏高原参与青藏铁路设计、科研攻关、通用设备与专用设备安装调试服务等事项人员累计总数不下于1万人。

六、自1984年之后至2024年,兰州铁路局、西宁铁路分局、青藏铁路公司、各施工单位参加青藏铁路电气化、增建复线、提质改造工程者累计总数估计不下于3万人。

据以上不完全统计,直接参加青藏线建设施工总人数至少30万人,含改造项目施工者,则逾33万人。至少有328人为之献出了宝贵生命。

经青海省、海西州、各县市与中铁二十局、十七局多年努力,牺牲烈士大部分安葬于湟源、刚察、天峻、乌兰、德令哈、格尔木烈士陵园。

青藏铁路二期工程格尔木至拉萨段施工者

1978~1984年铁十师新管处机务营4连驻连湖站宿舍兼办公室

青海省天峻县烈士陵园埋葬铁十师烈士52名

格尔木烈士陵园铁七师56名烈士合葬墓

修建青藏铁路牺牲的锡铁山火车站附近烈士墓,4名烈士不知姓名

现今青藏铁路一期线路运行速度已达160千米/小时,西宁至格尔木动车6小时,西宁到拉萨20小时。拉萨每日开有向北京、上海、广州等大城市直通客车9对。

截至2022年6月,青藏铁路累计运送旅客2.6亿人次,累计运送货物7.6亿吨。截至2023年底运送进出藏旅客累计3500万人次,其中2023年295.9万人次。其中一期工程西宁至格尔木段1984~2024年40年间累计发送旅客1.1亿人次、发送货物4.8亿吨。

历经52年建设期又经18年改造升级的青藏铁路,带动了西部边疆铁路的建设。西藏的拉(萨)——日(喀则)-——林(芝)铁路、连接青海新疆的格(尔木)——若(羌)铁路、连接青海甘肃的敦(煌)——格(尔木)铁路已经建成营运;又一世界之最川藏铁路正在紧张施工中,滇藏铁路云南段已经部分建成。中(国)尼(泊尔)铁路有望不久后开工。近日,国家宣布青藏铁路格(尔木)——拉(萨)段电气化改造即将实施,天路将更加辉煌。

首长亲临风火山一线指挥

青藏铁路建设、提质改造设历经70年,除部队外,铁一院、中国科学院、中国工程院、铁道部科学院、铁科院西北沙漠冻土研究所、兰州铁路局、西宁铁路分局、青藏铁路公司、众多科研单位、大专院校、企事业单位数十万人、上千民工参加、配合了青藏铁路一、二期建设。青海、西藏政府与人民为支援青藏铁路建设付出了巨大努力。青藏期铁路也是在全国人民的支援下得以完成。天路的建成,极大改变了青海、西藏的社会面貌,加速了两省区社会、经济发展,增强了民族团结,给沿途各族人民带来福祉,有力带动、促进了西北、西南地区交通建设与运输,为保卫边疆、增强国防建设发挥了不可取代的作用。

作者:白新民,甘肃省平凉市人。1950年5月出生,1967年2月参加工作。1975年7月甘肃工业大学毕业分配入伍至铁道兵第十师修理营,先后任营技术员、副营助工、营技术组组长。1984年兵转工后任中铁20局机械厂副厂长、高级顾问。兰州理工大学兼职教授。获铁道兵科技成果四等奖一顶、五等奖一项、铁道部工程指挥部科技成果一等奖一项。师先进工作者、转业前后曾获干部百分之一、千分之二、百分之三提前晋级各一次。《中国人民解放军铁道兵第十师修理营简史》主编。

图片来自作者提供

版面图片限量,更多内容请关注美篇

美篇链接、请点击查看

编辑:开门见喜