1945年9月2日,日本侵略者正式签署投降书。中国人民历经14年浴血奋战,终于赢得近代以来反抗外敌入侵的第一次完全胜利。这场胜利浸透鲜血、凝聚勇气,更镌刻着一个民族不屈的灵魂。在纪念这场胜利80周年的时刻,“铭记峥嵘岁月,赓续抗战精神”的信念,再次勾起我对前辈浴血征程的回望。

父亲接替爷爷 扛起抗日枪

我的父亲王得胜,籍贯山西高平。他年幼时,祖母便已离世。爷爷于1936年参加革命,同年加入中国共产党,负责“跑交通”——担任党的秘密交通员,后因叛徒出卖壮烈牺牲。直到1937年底,党组织找到父亲,才告知他爷爷牺牲的详情:当时爷爷正参加地下交通站的秘密会议,叛徒告密后,日本鬼子将他们堵在窑洞里。爷爷与战友们用手枪、手榴弹顽强抵抗,鬼子进洞一个便被打死一个。汉奸在窑洞口喊话劝降,爷爷他们却宁死不屈。最终,日本鬼子放火烧洞、封死窑洞,参加会议的8名地下党员全部牺牲,将年轻的生命永远献给了中国人民的抗日事业。

党组织找到父亲后,原本计划将他送到宣传抗日的进步报刊《黄河日报》社工作。但在父亲的坚决要求下,组织最终安排他加入山西青年抗敌决死队一纵一团——父亲终于实现了“接替爷爷打鬼子、为爷爷报仇”的愿望。

说起“山西青年抗敌决死队”,这是中国共产党领导的一支特殊武装力量。随着抗日形势发展,决死队整编到八路军129师,父亲所在部队成为129师决死第一纵队,纵队部设在太岳区抗日根据地腹心地带——沁源县城南十五里的阎寨。决死队从纵队到连队均建立党的支部,还开展了一系列军政整训,部队军政素质大幅提升。父亲的思想境界也在此过程中逐步升华:从最初“只想参军打鬼子”,到深刻认识到“为了民族大义,只有在共产党领导下,才能赶走日本鬼子、才能救中国”。不久后,父亲光荣加入中国共产党。

这支曾不为人熟知的决死队,顶峰时期拥有50个团、五万人之众。后来,从决死队走出的80多位高级将领成为新中国开国将军,其中包括李聚奎上将,刘昌毅、李成芳等中将,以及王展、谷景生等七十余位少将,还涌现出一大批功臣与英雄人物——我的父亲便是其中之一,他在战斗中多次立大功。战争岁月的磨砺,也锻造了父亲一生对党忠诚、服从命令、刚直不阿、廉洁奉公、鞠躬尽瘁的精神。

坚守阵地 负伤决不下战场

父亲曾跟我讲过,他在抗日战争期间参加过晋东南反九路围攻、百团大战、洪洞史村歼灭战、沁源围城战等诸多战役;解放战争时期,又先后参与临汾战役、白晋线战役、灵霍介战役、吕梁战役、晋南战役、襄樊战役、淮海战役、陕南战役等。

1938年4月,中国第2战区东路军在晋东南地区反击日军九路围攻,父亲随129师决死队1纵队参战。4月4日,日军第108师团主力3万余人分九路,向晋东南地区的中国军队大举围攻。八路军总指挥朱德、副总指挥彭德怀部署129师一部主力作战,地方游击队配合牵制、消耗日军;129师第386旅、第385旅第769团及115师第344旅第689团则负责阻击正面进攻的日军。

4月10日前后,日军从东、西、北三面侵入抗日根据地,八路军总部特务团、决死队第1纵与第3纵队顽强抗击。战斗持续至4月15日黄昏,日军第117联队放弃武乡,连夜沿浊漳河向襄垣方向撤退。129师主力及第689团沿浊漳河两岸平行追击,于16日拂晓将日军夹击于武乡长乐村地区,毙伤日军2200余人——这是八路军单次消灭日军人数最多的战斗之一。此后,各路日军纷纷撤退,中国军队乘胜追击,先后收复辽县、黎城、潞城等19座县城。27日至28日,115师第344旅和决死队第1纵队在屯留截击日军第108师团,毙伤其1000余人,收复涉县。至此,日军对晋东南的九路围攻被彻底粉碎,共毙伤日军4000余人。

就在这场战斗中,父亲的小腿被日军子弹击中,造成贯通伤。连长让他退下战场包扎,父亲却想着“轻伤不下火线”。他记着老兵讲过的临时处理方法:先把急救包的三角巾撕成条,穿在枪的通条上,将通条与布条从伤口穿过,来回拉动以清除淤血;接着拧开一粒子弹头,把火药倒在伤口上点燃消毒;最后用三角巾扎紧伤口,再次投入战斗。

永载史册的“沁源围困战”

1941年5月,晋东南反围攻作战中,129师采取“内线与外线结合、广泛游击战与有利条件下运动战结合”的方针,贯彻“以部分兵力钳制数路之敌,集中主要兵力歼敌一路”的原则,在运动中歼敌,最终击破日军主力、粉碎围攻。经5个月作战,129师不仅打退敌人多次进攻,部队规模也从出征时的3个团,发展到6个团另6个游击支队。

而“沁源围困战”,更是中国人民抗日战争中的经典战例——沁源地方武装与民兵在八路军太岳军区主力配合下,对日军展开长期围困,军民坚壁清野两年,最终迫使日军在持续骚扰中收缩阵地、狼狈退出。这场战役是世界反法西斯战争的典型缩影,曾获毛泽东主席高度评价:沁源是“英雄的人民,英雄的城”。

1942年10月,日军侵占沁源,企图将其伪化,打造“山地剿共实验区”。面对敌人的毒辣计划,沁源抗日军民针锋相对。八路军太岳军区决定对日军开展长达两年半的围困战,军民率先发起“空室清野”行动:填死水井、炸毁碾磨、运走粮食,群众全部隐匿到深山老林;部队则与敌人周旋,用麻雀战、伏击战、破击战、冷枪战等战术昼夜困扰日军。

后来,军民又掀起“抢粮”运动——深夜摸进敌据点,将日军抢劫的老百姓粮食抢运出来,曾有万余军民一夜之间协同行动;接着发展为“劫敌”运动,不仅夺回被抢的牛羊财物,连日军的军用物资、衣服、靴子也一并“劫走”,让敌人失去生存依托。同时,“家家造石雷”,在敌人补给线上密布石雷,炸得日军血肉横飞。

沁源军民越战越勇,一边战斗一边生产,全县没有一个村庄建立伪“维持会”,没有一个人投降。至1944年春,两年半的围困战中,沁源党政军民共作战2700余次,毙伤日伪军4000多人,俘获200余名,解救被抓群众1700余人。这场战役创造了中外战争史上的奇迹,成为对占领腹心地区之敌开展斗争的范例,是太岳抗日民主根据地的旗帜,更是敌后抗战的模范典型。

司令员牵线,战火中结情缘

1944年4月下旬,成立晋冀豫军区,倪志亮兼任司令员,后由刘金轩(开国中将,曾任铁道兵第一副司令员)接任,黄镇任政委,军区司令部便设在沁源县——这里正是太岳革命根据地党政军领导机关的所在地。

我的母亲王桂英,是山西沁源县城关王家园村人。当时她已是村里的妇救会干部,常带着儿童团站岗放哨、守护消息树,还负责收集军鞋、军粮送往八路军部队;也曾参加过夜半到敌占区抢收粮食、救护伤员等支前工作。

那时,父亲与母亲还互不相识。但在沁源围困战中,两人早已是“并肩作战的战友”:父亲冲锋在前,挥舞大刀英勇杀敌;母亲则参与坚壁清野、疏散群众,做军鞋、送军粮、救护伤员。

1945年,在一次大反攻战役中,父亲为保护刘金轩司令员,头部、胸部中弹,一度昏迷。因战地医疗条件有限,弹片无法取出,父亲被送到沁源城关王家园村养伤。巧合的是,当时刘司令员的夫人田坚即将临产,也住在母亲家;更巧的是,父亲与田坚曾是青年决死队一纵一营的战友。

待父亲外伤基本痊愈、准备返回部队时,刘司令员夫妇主动牵起红线。父亲与母亲心意相通,双双同意。1946年,母亲跟随田坚到了部队,成为一名女兵,随后与父亲结为夫妻。这份战火中结下的情谊,坚实而绵长,伴随他们走过一辈子的恩爱岁月。

1993年9月13日,父亲带着头部、胸部未能取出的弹片与世长辞,安葬在他曾跟随刘金轩将军、符先辉将军战斗过的地方。2020年1月21日,母亲也离开了我们。我们将父母合葬在松柏葱郁的石泉县城北坡老烈士陵园——那里,正是他们当年保卫家园、勇杀日寇的战场。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。为这一刻,中国人民浴血奋战14年,伤亡超3500万。英雄先烈是民族的脊梁,他们的精神是照亮我们前行的灯塔。今天的我们,唯有将崇敬与缅怀化作前行的动力,传承英雄精神、勇担时代使命,才能告慰先烈;唯有铭记历史、赓续抗战精神,方能守护来之不易的和平,让民族的未来更加光明——吾辈当自强!

(完)

———————————————

父亲在抗日战争时期

父亲当年佩戴的八路军臂章

父亲在解放战争时期

1977年父母亲前往北京看望当年给他们牵红线结姻缘的,现任铁道兵第一副司令刘金轩时在天安门广场留影

(照片由作者提供)

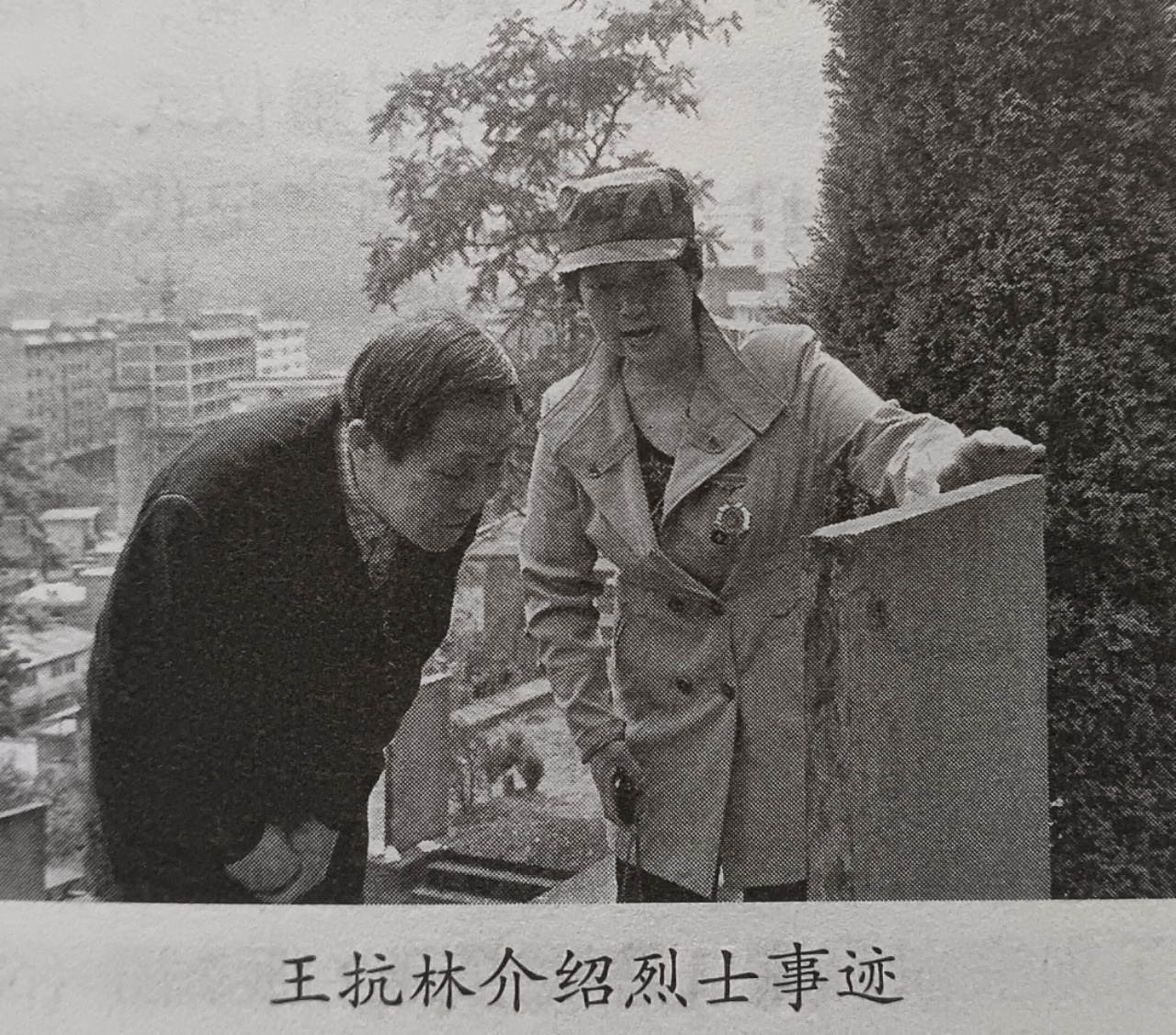

作者:王抗林

王抗林军照

编辑: 周健(老粥)