太 行 山 情 怀

曾经听过这样一首歌:“有一个美丽的传说,精美的石头会唱歌,它能给勇敢者以智慧,也能给勤奋者以收获,只要你懂得它的珍贵呀啊,山高那个路远也能获得;有一个美丽的传说,精美的石头会唱歌,它能给懦弱者以坚强,也能给善良者以欢乐,只要你把它埋在心中啊,天长那个地久不会失落……”

太行深处的郭亮人用自己的智慧和汗水把传说变为了现实。

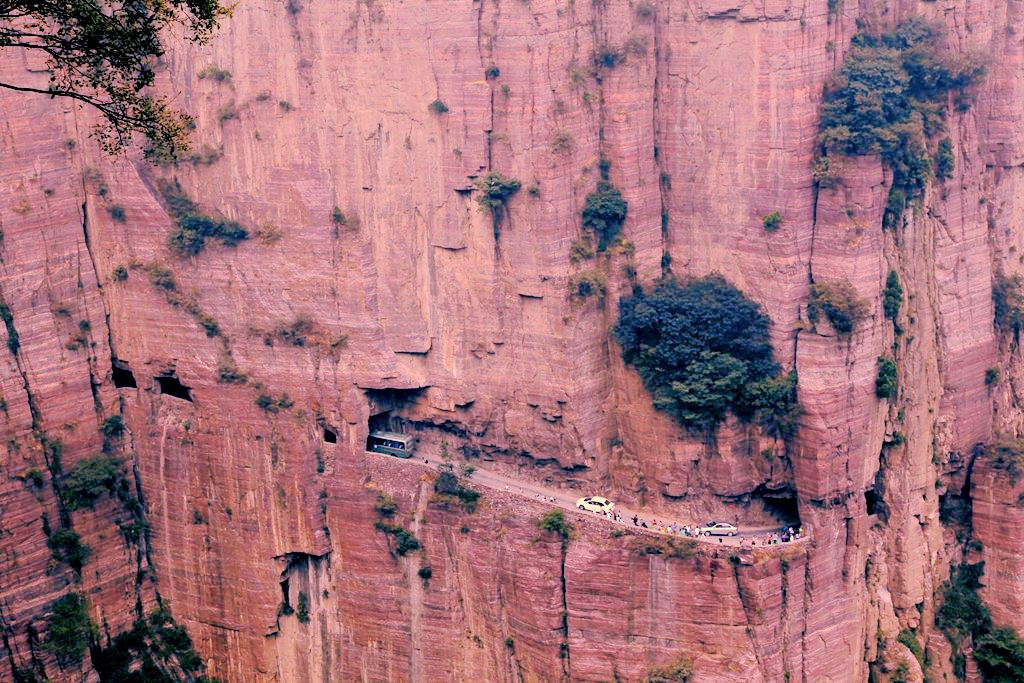

坐着旅游交通车在蜿蜒的山道上一路攀援,进入峡谷后,嶙峋挺拔的岩壁似乎迎面扑来,又擦耳掠过,太行山壮观的丹霞地貌被久远而漫长的地质运动所造化,山体从地面到崖顶,每隔两三百米就有一层绿色的植被,陡崖被绿色均匀地分隔成三层,阳光下,绿色植被与红色崖壁错落有致,交相辉映,把这里装点得雄浑瑰丽。车子穿过挂壁隧道,停在了万仙山国家地质公园景区之一的郭亮村。

走进这还保持着原生态的村落,我把镜头对准了这样一个全画幅的石头世界,石拱的桥面,石围的渠栏,石铺的山路,石垒的田堰,石砌的院墙,石凿的磨盘,石盘的锅灶,石搭的猪圈,石做的桌凳,石堆的祭坛。驻足环视,莽莽太行与薄薄雾霭相依相托,犹如大师铺陈的浪漫画卷,傍山而居的郭亮人把石头的情怀挥洒在丹青之上。

郭亮村名是因农民起义军头领郭亮而来,据说在西汉末年,王莽篡权,加重了赋税徭役,赤地千里,饿殍遍野,民不聊生,四下揭竿而起,郭亮带领着农民起义军与朝庭对峙,屯兵于悬崖绝壁,从而形成村落。千百年来,由于山势陡峭,阻隔了与外界的联系,全村人仅靠一道险峻狭窄的“天梯”进出,所有的物资运输只能肩挑背扛,上个世纪七十年代,郭亮人花费了七年的时间,凭着智慧和勇敢,用钢钎和大锤硬是在绝壁上开凿出一条长达1300米的空中隧道,命名“郭亮洞”。

我摸着狼牙错杂的洞壁,看着大小不一的洞窗,对筑路者的一种敬仰肃然而生。似乎看到绝壁上握钎抡锤的汉子,坚毅的脸上落满尘土,黝黑的脊梁热汗流淌。渴了鞠一捧山泉,困了枕一堆乱石。似乎也看到了我和我的战友们,也是在那个年代,为了“与帝修反争时间,让毛主席睡好觉”,日以继夜地扑在襄渝铁路建设的工地上,唱的最多的歌是毛主席语录歌,喊的最亮的口号是“一不怕苦二不怕死”,吃的最香的菜是压缩鸡毛菜,住的最好的房是寒风吹得进,骄阳晒得透的干打垒。我们用热血和汗水铺就了一条钢铁长城。两年八个月,九百七十天,我们没有停歇过一天,因为我们有一种坚定的信念:“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”。每每想起那些艰难的岁月,感慨万千,我们都珍藏着那份难以割舍的记忆,那是我们人生中一笔极其宝贵的精神财富。

太行山的黄昏异样壮美,将要坠落的残阳把危峰兀立的山体和岩壁中的黄榆树映得血红,弯道上石砌的日本鬼子碉楼,只剩下一个残破的轮廓,远处火焰般流云布满天际,缓缓移动,此时此景在撞击着我的胸口,不禁产生了对当年狼烟四起,烽火连天岁月的追寻。凝神谛听,山谷回荡着雄浑幽远的声音,“红日照遍了东方,自由之神在纵情歌唱。看吧,千山万壑铁壁铜墙,抗日的烽火燃烧在太行山上,气焰千万丈。听吧,母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场,我们在太行山上……”

在苍茫的暮霭中,隐约看到一支威猛的将士,金戈铁马,从绝壁上疾驰而过,又渐渐地在远方消失,他们是我的父辈,一批浴血奋战在抗日前线的职业军人。我的父亲曾经给我讲述过惨烈的中条山战役,从将军到士兵,在侵华日军的重围中,愈败愈勇,尚有一口气,誓与鬼子血拼到死,几次突围,没有成功,最终全军覆没,投入黄河,何等的悲壮场景!大难不死的他,被下游的百姓救起。“我的命是百姓给的,但我未能给他们做点什么,愧对江东父老啊!”这也是他生前留下最大的悔恨和遗憾,这句话至今让我刻骨铭心。

山区的天很短夜很长,太阳一落山,天就暗了下来。我就居住在当地老乡开办的“家庭旅社”,晚饭后走出房间,爬上他们晾晒粮食的屋面四下张望,各家各户的屋顶上炊烟弥散,小巷偶尔传来几声狗吠。村外饭馆的一溜串红灯笼和跳跃闪烁的彩灯,搭配着流行的摇滚音乐,格外张扬,可是这个时节正是旅游淡季,游客寥寥无几,不久饭馆也打烊收摊了。巍峨的山峦与摇曳的枝条在残月微光的衬托下化作迷离的剪影,旷野万籁俱寂,只有溪水和鸣虫在低声吟唱,清风拂过,凉丝丝湿漉漉的,令人陶醉。

天还不咋亮,我就一个人悄悄地起来了,踏着石阶往村落的深处走去,村子不大,住着不到百户人家吧,家家都办了家庭旅馆,有的门前还挂着某某院校“写生教学基地”的牌子。清一色的石墙灰瓦,窗户不大,略显猥琐,残破的墙头上攀满了丝瓜秧,嫩黄色的花含苞待放,墙外的一根电杆上还贴了张带照片的通缉告示。我轻声轻脚走着,生怕惊动这清晨的静谧。偶尔遇到路上的几个行人,都会微微一笑,用浓重的河南话跟我打招呼:“早起啊!”有个老汉起的更早,好像已经从地里干活回来了,指着最南头的小院对我说,“来吧,俺家是村里的民俗博物馆,给不给钱随便看”。我跟着他走进去,院墙上挂满了绳索、爬犁、土箕、安全带、筛网,墙根下摆放的是大锤、钢钎、柳条帽、大铁锅、粗瓷碗、撅头、铁锹、破胶靴、斧子和发黄的记工簿,犄角旮旯还堆了好几块形状奇特的石头和“沱牌”酒瓶。老汉擦了一把脸,又撩开门帘让我进屋“参观”,又黑又矮的土屋里落满尘土的锦旗、奖状及来访者的留言,凌乱地贴在墙上。突然,我看见地上有一对粉红拖鞋,发现炕上大花被裹着的姑娘还在睡觉,吓得赶紧跑了出来。本来想留下“参观费”,这一跑啥都忘咧。

回到旅馆收拾行囊,要赶日出之前找好拍照的位置。上了大路却见晨雾茫茫,越来越浓,顷刻间汇成了蒸腾的云海向山外涌动,东方刚刚显露出一抹橘红的光亮又被浮云遮挡,待到云开雾散时,太阳已经老高老高了。其实能在太行拍到云海涌动的画面是很难得的,心中更觉畅爽尽致。

南坪是地质公园的又一处景区,它与郭亮景区的最大差别是,郭亮景区在悬崖绝壁之上,眺望起伏的山峦,宛如一条青黛色的巨龙横亘在天地之间。而南坪景区则是在峡谷中穿行,山道弯弯曲曲,脚下溪水潺潺,清爽惬意。充沛的雨水和适宜的气候带给太行繁茂的植被,深邃清幽的峡谷赋予这里流畅的想象。虽说是一直往上但道路平缓,两侧高耸直立如刀削斧劈的峭壁近在咫尺,途中游人不多,清心气爽,仰望着石壁肆意呐喊纵声歌唱,好不畅快啊。早上没吃饭加上走的又急,这会儿感觉又饿又渴,放下行囊,一屁股坐在路边的石凳上“补充”起来。大块朵颐之际,看到山岩下有一块石碑,是对赤壁丹崖独特地貌演变的介绍。俗话说,外行看热闹,内行看门道,我们东张西望感受风景,却对太行山的地质构造一窍不通,这里正好给我们普及了一课。

据介绍,太行山的岩石为石英砂岩,属于远古时代的沉积岩,由于岩中富含铁氧化物,所以呈现出红色,大约在20亿年前,这里是一片汪洋大海,在漫长的岁月里泥沙不断沉积,并伴随着地壳压力的增加,凝结成坚硬的岩石,在以后的地质及气候变化中,产生断裂、崩塌、冲刷,形成了今天如此震撼的景观。我边看碑文边看周围的崖壁,断层表露出清晰的波痕线条,似乎是远古汪洋的一曲变奏,要不怎么会浸染了海潮的印记,焕发出勃勃生机呢?。也有几块巨石颓靡地瘫倒在路边,危象岌岌,难怪有些游人用小树棍儿“支”在下面,是忧虑还是调侃,或许还有什么更多地说道。

顺着剁石山道的牵引,走近一汪石围的水塘,倒映在水波中的山崖和石栏也增添了几分柔情。绕过水塘不远的地方有许多人聚集在那里,这就是黑龙潭,只见一道水柱自崖顶涌出,垂直泻落在墨绿色的水潭,远看如同一把利剑插入潭中,水声跟游人的惊叹叫声连成一片,在瀑布前留影的人相拥在一起,激动地举着剪刀手,笑声不断。瀑布左侧有个浅浅的洞穴,保留着烟熏火燎的痕迹,一面褪了色的杏黄旗幡杵在那儿,旁边是散落丢弃的果子和焚香燃纸,一堆一堆石头垒起的“小塔”是山民心中的神灵偶像,他们以这种最原始的祭坛和最朴素的祭祀方式,把对神的感悟融入其中,跪拜在峡谷中,或感恩苍天,或祈求庇佑,或忏悔谢罪,默默地倾诉,静静地期待,峡谷中的风声、水声就是神灵接受的回音,它给了人们精神以慰藉,使困惑迷茫的心灵豁然敞亮。

在祭坛前伫立良久,我仿佛也感受到了天地间空灵的回响。

过了黑龙潭才进入真正的峡谷,紫藤似的栈道缠绕着岩石,在狭窄的谷底往上延伸,刹那间将我们提升了一百多米,扶着围栏俯视,谷底竟被绿色全部遮挡覆盖,听得见汩汩的水声却看不到涧底溪流,闻得到沁人的幽香却找不着山花烂漫,身后“丹分沟”三个摩崖大字红的耀眼,象崖顶上迎风怒放的牡丹。绕过丹分沟我们继续攀爬,攻略上讲,前面就是黄龙洞,走出这段峡谷就进入山西境内。正当兴致更浓时,山上却下起了雨,而且越下越大,阻挡了我们的脚步。

第三天,带着一丝遗憾离开了这里,但是,太行山的情怀却嵌在了心里。这里绝壁峡谷是那样的真实坦荡,没有一丝的矫揉造作,我爱残阳染透了的峭壁,爱氤氲烟雨中的山峦,爱壁缝间顽强生息的山里红,爱山涧不知疲倦的流水,更爱粗放朴拙的小山村和勤劳敦厚的太行山人。

编辑:开门见喜