《人民画报》中的“铁道兵”(1)

梅梓祥

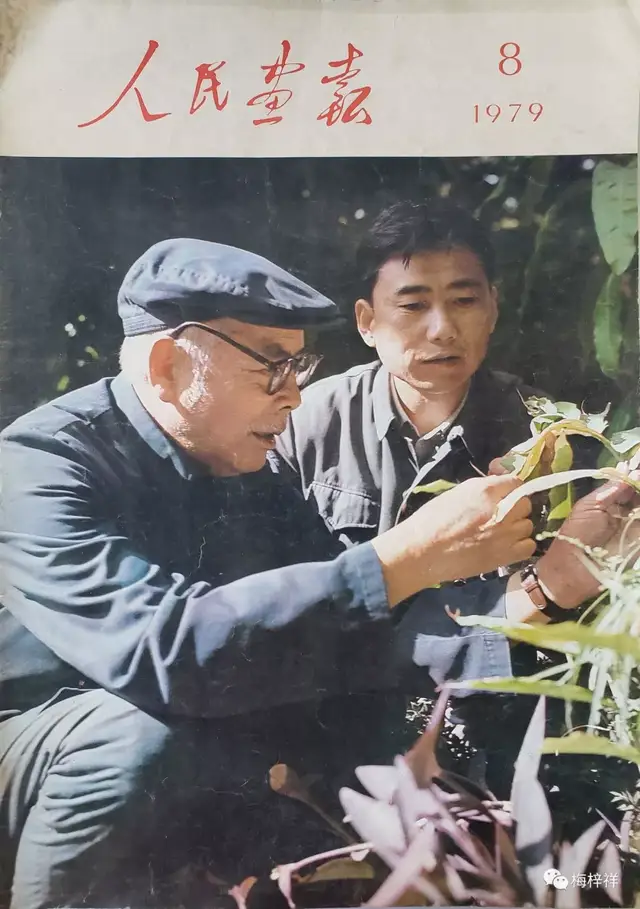

1979年8月出版的《人民画报》,刊发文章《铁道兵——铁路建设的突击队》和6张照片。

端详着这本画报,有些说道。

《人民画报》是“国刊”,隶属国务院新闻办公室。刊物以图片、文章的形式,用数十种文字,向国内外介绍中国的发展和成就。铁道兵作为国家建设的一支重要队伍,也时常被报道。

1979年8月宣传铁道兵,为哪般?

8月1日是建军节,具新闻、时政性质的“画报”,自然要有“子弟兵”形象。这期画报2页 “全军第四届运动会”,3页 “铁道兵”。

建军节,除报道新闻性的全军运动会,没有报道海军、空军等兵种,而是“关注”铁道兵,说明铁道兵在国家与军队中的重要性。

宣传铁道兵,不是报道某项重大工程或是事件,而是对铁道兵的历史回顾和总结。这又是什么原因?很遗憾,文章的主要作者陈远谋、傅培敏都已先后去世,发表这组照片的背景只能想象和推测。

一、1978年7月5日,铁道兵成立30周年,最高领导华、叶题词(“逢山凿路,遇水架桥……”),中-央媒体重磅报道。这篇对铁道兵30年历史的综合报道,是不是因为画报周期长而由上一年延续到次年的“八一”呢?

二、任何个人或是团体,都是同共和国同呼吸共命运的。铁道兵从组建一直到上世纪七十年代初,参加战争、建设,蒸蒸日上,蓬勃发展。第一代领导进入暮年,国家大规模建设进入“调整期”,铁道兵的发展也处于“低潮”。1976年以后,历史进入新时期,铁道兵迎来重振雄风的机会。以中-央领导题词号召“建设革命化现代化的铁道兵”、高频率接见“铁道兵”为标志,以及一个细节——两所铁道兵学校“升格”为“学院”,显示国家“大干快上”,召唤铁道兵“挺在全面”。因此,《人民画报》“建军节”重点宣传了铁道兵。

以上两点,是对画报社报道铁道兵的动机的推想。

但是,“画报”的宣传,本心是铁道兵新征程的开启,而事实却是铁道兵使命的终结:1980年铁道兵缩编,每个师撤销一个建制团,当年不征召新兵,大批老兵退伍;1982年正式决定撤编铁道兵。这期画报的珍贵,在于提前给铁道兵做了“鉴定”。

题外话:画报封面是著名植物学家蔡希陶——中国开始了“尊重知识、尊重科学”;“领-袖”由上一年4次“登临”而在1979年及之后永远“归隐”于《人民画报》封面。

今天,还请大家做一个游戏:

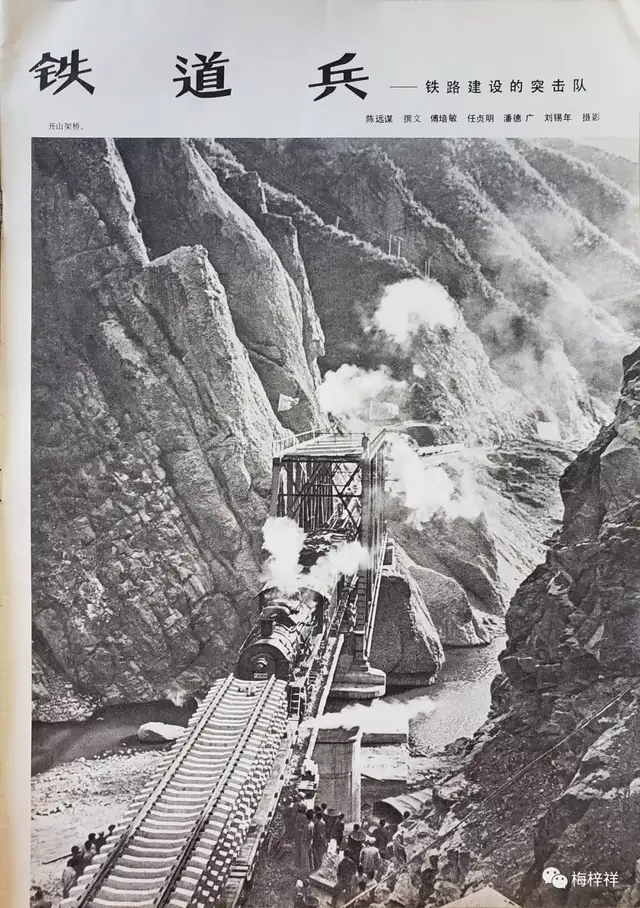

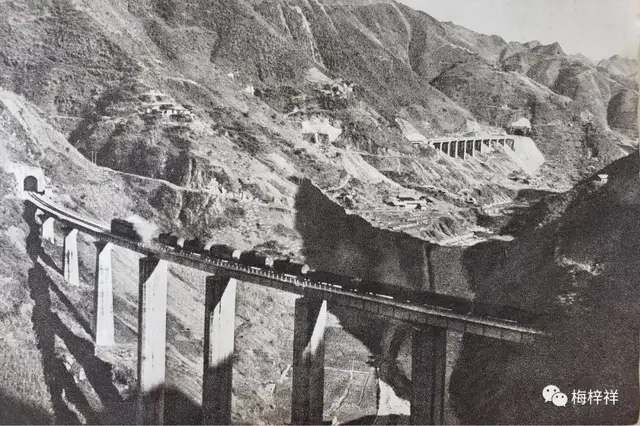

这期《人民画报》的照片说明,没有写具体铁路干线的,我做了标注;第一张照片《开山架桥》,请大家“竞猜”——这是哪条铁路的照片?

第一个留言“正确”的朋友,我赠送一本铁道兵优秀散文集《情漫山河》做纪念。

近几年,很多铁道兵战友写书、编画册,史料引用错讹多;“答题”,旨在倡导严肃认真的写作态度,进一步提高铁道兵的图书质量。

铁道兵——铁路建设的突击队

陈远谋 撰文 傅培敏 任贞明 潘德广 刘锡年摄影

中国人民解放军铁道兵是一支铁道工程部队。一九四八年,正当中国人民解放战争取得节节胜利的时刻,建立了这支部队。铁道兵指战员,做到部队打到哪里,铁路就抢修到哪里,为解放战争的胜利做出了卓越的贡献。

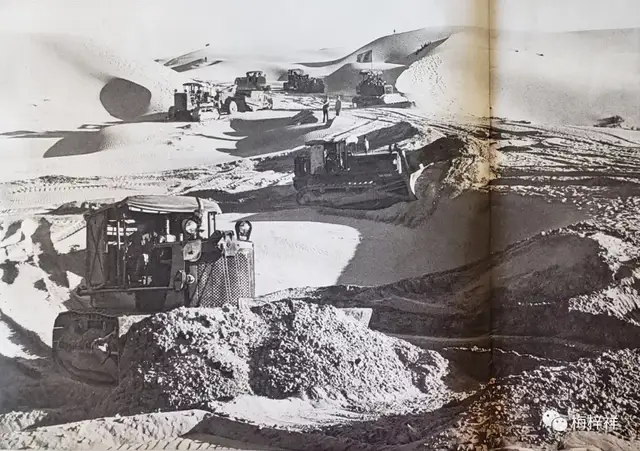

在社会主义建设时期,铁道兵为祖国修建了一条又一条铁路。他们修建的铁路,大都在边疆地区,地质、地形复杂,气候恶劣,环境艰苦。沿线有渺无人烟的原始森林,有高山深谷和戈壁沙漠,有空气稀薄的雪山高原,还有盐湖地段……广大指战员常年蹲山沟、住工棚、冒风雪、战酷暑,逢山开路,遇水架桥,披荆斩棘。从大小兴安岭到五指山下,从内蒙草原到金沙江畔,从东海之滨到青藏高原,从长城内外到天山南北,处处留下了铁道兵战士的足迹。他们先后参加黎(塘)湛(江)、鹰(潭)厦(门)、嫩(江)林(海)、成(都)昆(明)、襄(樊)渝(重庆)、京(北京)通(辽)等四十七条干、支线铁路的修建,以及近几年正在施工中的青藏铁路和穿越天山峡谷的南疆铁路。他们修建的铁路总长度约占全国新建铁路的三分之一,其中,修建的桥梁总长度四百一十公里,修建的隧道总长度近九百公里,完成的土石方总和,如修成一道高宽各一米的长堤,可以绕地球十九圈。

在征服大自然的斗争中,这支部队逐步掌握了铁路施工的科学技术,提高了机械化作业能力。他们和全国铁路员工一起,在祖国辽阔的大地上,建设起四通八达的铁路网,被誉为祖国铁路建设的突击队。

开山架桥。

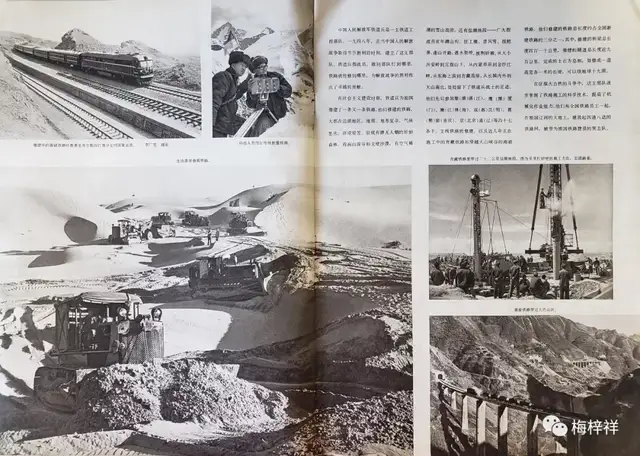

修建中的南疆铁路吐鲁番至库尔勒段已部分交付国家运营。 李广宽摄影

科技人员用红外线测量线路。

在沙漠里修筑铁路(注:京通铁路)。

青藏铁路要穿过三十二公里盐湖地段。图为采用打砂桩的施工方法,加固路基。

襄渝铁路穿过大巴山区。

编辑:乐在其中