不经意间,离开部队已经三十七年的时光,梦中曾无数次回到军营,曾经当兵的岁月和战友们在军营里点点滴滴的往事,总是在梦里闪现。

轻轻地,军营又一次进入我的梦里。一个个熟悉的战友和一排排整齐的营房和停车场的汽车,一阵阵铿锵有力的歌声……

我新兵连的军营座落在四川达县市(现达州市)铁7师四川达县市后方基地(原5757师部),1980年12月1日,我和原四川大竹县石子区的60多名热血青年被两辆解放牌汽车拉到了四川达县市(现达州市)铁7师四川达县市后方基地(原5757师部),与来自渠县、邻水县、叙永县、泸州、合江县等地的一千名新兵,开始进行为期三个月的新兵训练,同时也开始了我的军旅生涯。

我们在新兵连学政治,学军事,学文化,学铁路建设知识,用马列主义毛泽东思想武装头脑,不断改造世界观,树立全心全意为人民服务的思想,尽快缩短从老百姓到革命军人的距离,发扬优良作风,继承革命传统,努力打造成为一名名副其实的中国人民解放军战士。

新兵训练时,连领导给我们讲授服兵役是每个公民的崇高职责和光荣义务以及军人的军容、礼貌和纪律、军人的职责和使命等,使我们这些初出茅庐的小伙子,知道了一些基本概念。我们离开家乡走进军营,不仅仅是贪图军装穿在身上外在的漂亮,而且是一份沉甸甸的责任!

新兵连的理论学习和队列训练一般都在原铁道兵5757师部的营区进行,瞄靶和投弹训练则在州河的河滩上进行。在训练中其他项目战友都能接受并能圆满完成,但是,在河滩上瞄靶训练真是个苦差事。州河的河滩上全是些大小不一的鹅卵石,趴在上面瞄靶硌得胸口和肚子难受,特别是冬天,即使穿着棉衣,冰凉的鹅卵石也凉的肚子痛。

都说新兵连新兵最怕的是搞紧急集合,此话不假。新兵连训练一个月后,当我们的军事素质达到一定水准时,就开始搞搞紧急集合了。刚开始时,对我们很宽松,给了我们10分钟的时间,但结果仍然是大多数人不是没穿袜子、鞋子,就是裤子都穿反了,或是被包没有打好,那场面很是让人极其尴尬。不过,随着时间的推移,紧急集合我们5分钟就可以完成。

在新兵连训练我们最喜欢做的一件事是到炊事班帮厨。由于新兵连炊事班的上士和班长是老乡,所以经常找我们班的兵去帮厨。这个上士更看重的是我们班的兵脑袋灵光、勤快,而我们也很乐意。其实,我们去帮厨心里还有个小九九,一是可以不参加训练,二是可以弄一块肉回班里炒一盘小锅菜吃。

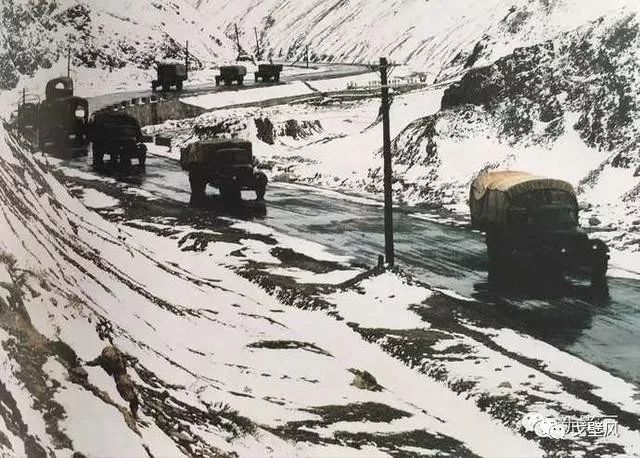

我老连队的军营座落在昆仑山下的格尔木河畔,青藏公路格尔木至拉萨段就从营区门口经过,西南方矗立着昆仑山,山高坡陡,地势险峻,远望不见边,延绵起伏,高不可攀。营区坐西朝东,连队一共有四个大院,即“解放”牌马槽车一个大院,一、二排和连部、炊事班一个大院,材料库房和修理车间一个大院,三、四排和半挂车、油罐车一个大院。四个大院里除了篮球场是用水泥打的地板,其余场地的地面上全是鹅卵石铺就的,鹅卵石铺就的地面对防沙尘很有好处,即使是汽车行驶在上面,也扬不起沙尘来。营房陈旧,设施简陋。房子墙壁全是土坯垒的,房顶和地面也是土的,高低不平。格尔木的冬天来的早,冬季可达到零下20——30度,没有暖气,只有用土垒的炉子,烧煤砖,灰尘很大。院子里和车场内都是尘土,外出一趟回来,皮鞋已经没了模样,裤脚全是灰土。

每年九月底,我们全连一百多台车就开始为师直、师后各单位从诺木洪、甘肃的张掖、武威拉冬菜回格尔木,冬菜的种类有大白菜、白萝卜、土豆、胡萝卜等,这些冬菜我们从十月份,一直要吃到第二年二、三月份。我们而每年春节后的二、三月份,往往半个月吃不上一顿新鲜蔬菜,贮藏的冬菜吃完后,每天早饭的咸菜是水煮黄豆,中午饭的主菜是黄豆炖海带,红烧豆腐,晚饭又是海带炖黄豆和麻婆豆腐。最不好吃的是压缩菜,那用蒜苔做成的脱水蔬菜,吃起来就如嚼木块。

为了让战士们在三、五月份吃到新鲜蔬菜,我们在大院里劈出一块地,连长张清林、指导员林克明和战士一起,从格尔木农建师的农场拉来沙土,弄成四个大棚,种植蔬菜。一个排负责一个大棚,一个大棚大约五、六十平方米。战友们撒种子、施肥料,经过一个多月的努力,当年在四个大棚内,真的种出了小白菜、西红柿、黄瓜。当战友们吃到新鲜蔬菜时,个个都喜笑颜开。

我们连队200多人,炊事班有一口直径1.5米、深约50公分的大炒锅,一口直径50公分、深约1米的小高压锅和一口直径1.5米、深约1.5米的大高压锅。大炒锅炒菜,小高压锅蒸米饭,大高压锅蒸馒头、包子。连里的兵员来自祖国四面八方,饮食习惯各不相同。南方人爱吃米饭,北方人好吃面饭,众口难调,饭菜难做。针对这些问题,连里尽量调剂伙食,加班加点做些大家爱吃的饭菜,江苏的蒸茄子、湖南的红烧肉、四川的麻辣菜、北方的面条子……

青藏高原冬天的连队都是烧火墙,即在房外砌一炉灶,房内砌一空心的火墙,相互间有一大孔,火墙上用一大铁管直通房顶,炉灶里的火的热量就通过火墙散发到房内,而达到取暖的效果。那时,我们烧的煤是从大柴旦的绿草山煤矿拉回来的,这种煤很少有块,全是煤灰,热含量及低。每年九月份,我们都要到二十公里外当地农场拉十多车泥含量比较高的沙土回连队,全连的人以班为单位,在指定的区域内,将煤和沙土按一定的比例打成煤砖,全班人经过半个月的努力,一千多块煤砖才能打完,其后晒干、堆码。那半个月时间里,我们不仅天天累得腰酸背痛,而且全身都是灰尘,甚至眼、鼻、耳、嘴里都有灰尘。

忘不了在班里睡过的大通铺。大通铺是用砖砌的,长约5米,宽2米,一个铺能住10来个人,基本上是一个班一个铺。军营大都是晚上9点50分吹熄灯号,10点钟正式就寝。实际上,哪个班也不会9点钟准时睡觉的,一般都要违规一小会儿。部队都是年轻人,年轻人都喜欢说说笑笑,谁也不会老实巴交地脱了衣服就睡觉。大家躺下后,哼一段家乡小调,讲一段家乡趣闻,一个个截然不同的音符,一个个截然不同的乡音,一个个截然不同的笑声,使屋子里充满了温馨。听到连领导查岗的脚步声,大家就自觉地压低笑声和说话声,等连领导的脚步声远了,又都恢复了常态。深夜里,一阵又一阵的鼾声此起彼伏,抑扬顿挫,仿佛有一双双无形的手在那硕大的琴键上抚摸着、敲打着、弹奏着。还有说梦话的,咬牙齿的声音,在大通铺上组成了一部优美动听的“交响乐”。

大通铺不仅仅是睡觉的地方,也是我们平时学习的地方。那时,我们每人都有一块三十厘米长、二十厘米宽的小木板,作笔记、写信用木板垫上,便趴在铺沿上操作起来。于是,这大通铺上便流淌着亲情,流淌着乡情和乡思。而我文学创作之路,也是从此开始的,一篇篇文章都是在那个大通铺的铺沿上写出来的。

在大通铺上,最让我感动的是战友间深厚的情谊。我曾趴在大通铺上吃战友们端来的病号饭,我也曾在战友们生病的时候端过面条倒过水。在冬天寒冷的夜里,战友们半夜上厕所回来,或是站岗回来,都要为打开被子的战友掖掖被子,会让人感觉到整个世界都是温暖的。

虽然我们汽车兵经常出车在外,平时有点稀稀啦啦的,但是对整理内务是非常重视的,连里要求都很严格,标准也特别高。连队每个月都要搞检查,搞评比,谁整理的好,墙上就放个小红旗。军人的特色就是“直线”加“方块”,被子的前沿要在一条线上,帽子要在一条线上,腰带要在一条线上;毛巾要叠的方方正正;褥子要铺的平平整整,不能有一点褶儿,床单要干干净净,口缸的把和牙刷必须一个朝向……

忘不了我们班窗台上一个玻璃瓶里那一抹嫩绿。每年春天,我们都会从格尔木市里带回几根柳枝,将柳枝放在一个玻璃罐头瓶里,瓶里盛有大半瓶水,柳枝在房内烧有火墙温度的影响和玻璃瓶里水的滋润下,几天后,每根柳枝都会发出了五六个柳芽儿。再过几天,那绿芽,就会绽开两片小叶,小叶向外卷着,就像展开翅膀的小蝴蝶,又像朵朵漂亮的小花。虽然它可以长出嫩芽,也能长出几根根须,但是不能移栽到地里,过几天,它就会死亡。但这平凡,且生命短暂的柳芽儿,却装点了春天,装点了战友们的生活,让我们感到无比的快乐。

忘不了沙尘暴。每年五月份左右,驻格尔木的各单位就会提前下发通知,防范沙尘暴。于是,将玻璃窗子关严实,并将报纸裁成长条,沾上浆糊,贴在窗子的缝隙上,以防沙子吹进屋内。

当看到遥远的新疆方向那巨大的沙尘团形成“沙墙”慢慢地向着格尔木漫延而来的时候,这沙尘暴离格尔木市还很遥远,起码还要刮上两至三天才能到格尔木。

但是,当沙尘暴真正刮来时,真是遮天蔽日,整个天空瞬时笼罩在一片漫天黄沙中,狂风肆虐,天地浑浊,随之而来粉尘刺鼻,弥漫于室内外。土坯砌成的营房在沙尘暴面前也显得非常渺小,仿佛要被吞没 ,整个格尔木市一片沙海,最小能见度仅30米,并伴随八级大风,有时还出现“泥雨”。这时,我们只能待在屋内,屋内光线十分昏暗,沙尘暴刮起豆大的石子打窗玻璃啪啪作响。持续近20分钟后,伴随着风速减小,又消退为扬沙。

忘不了格尔木的蚊子。格尔木的蚊子毒性强,个头大,曾有“三个蚊子一盘菜”的形象描述。

每年五六月份,在格尔木河畔的草地上空,飞舞的大个蚊子。只要你在戈壁滩上行走,那蚊子就跟着你追,如果你没有戴防蚊帽,那蚊子一咬一个大疙瘩,奇痒无比。如果我们吃完晚饭,要去格尔木河滩玩耍,就可以看到密密麻麻的蚊子在脸前飞舞,如果猛的拍上一掌,双手就会有至少50只蚊子的尸体,在衣服上一搓,就会象搓澡一样,掉下一根蚊子尸体的面条。

不过,在青藏高原,我们也有快乐的时光。那个年代连队还没有配置电视,每月至少看一场电影。每到看电影那天晚上,战士们吃过晚饭连长亲自带队,人人扎腰带,挎小凳子,整队出发步行去营部大礼堂看电影。每次在放电影前,部队歌声不断,互相拉歌,整个大礼堂军歌嘹亮,此起彼伏,这边没唱完,那边歌声又响起来了。时间一到准时放映,在放映正式影片之前,都要放映新闻纪录片,这些纪录片大多数都是中央领导人活动的视频,让我们及时了解国家动态。军队与国家命运紧紧联接在一起,军队永远是国家的武装力量。

每年的八一建军节和节是我们最快乐的日子。在炊事班,三五个人杀一头猪,却有三五十人围观,一时,猪的嚎叫和战友们欢叫声充满整个军营。在篮球场上,十人在场上拼搏,场下两百多人鼓劲,那声势很是震撼人心。特别是包饺子,一个班五斤面粉,二斤猪肉,以及韭菜、白菜,油盐酱醋,每个班的班长将东西领回班里,全班的人立即行动起来,洗菜、剁肉馅,没有擀面杖,就用白酒瓶、啤酒瓶擀面皮。不论南方人、北方人,也不管饺子包得好孬,轮番上阵,那节日的气氛十分浓烈。

梦里,格尔木河畔那盛开的野花依然清丽,清风徐徐荡漾着清澈见底的河面,白云映衬着蓝天,水面在晃动,我们在那里洗车、嘻戏。依稀可见旧日的战友,一言一行、一举一动,是如此的亲切与熟悉。我分明听到了张清林连长吹响集合的口哨声,用那质朴浓郁的江西口音在队列中喊着洪亮的口号声。听到了林克明指导员在军人大会上用抑扬顿挫的口吻鼓劲,循循诱导,与战友促膝谈心。一排长白贵民和二排长滕俊荣仍是连队公认的帅哥;二排副杨金山唱的豫剧《朝阳沟》还是那样婉转动听;五班的贾文军的书法已是笔走龙蛇;姜华和张林的乒乓球打得还那么好;修理排李建军的歌声还是那么高亢。

在梦中,我自己变成了一颗骆驼草,在茫茫戈壁上,在风沙的吹打下,蓬勃地生长出许多嫩枝,点缀了荒原一丝春色。

昨夜军营入梦来。军营里有快乐,也有疼痛,那深入灵魂的滋味,总是扯着我的心,扯着我的肝。

(编辑:兵心依旧)