老岳母高寿九十二岁了,腿脚不太方便,作为大女儿的常玉玲理所当然地搬到母亲所住的小屋,照顾起老人家的起居。我,常家的大女婿,很自然是“公不离婆,秤不离砣”,随老婆一起搬到小屋了。这一般,二年过去了……每天,天刚蒙蒙亮,岳母的房门打开了,只见他颤颤巍巍端着印着骆驼字样的搪瓷痰盂走进了卫生间去了……

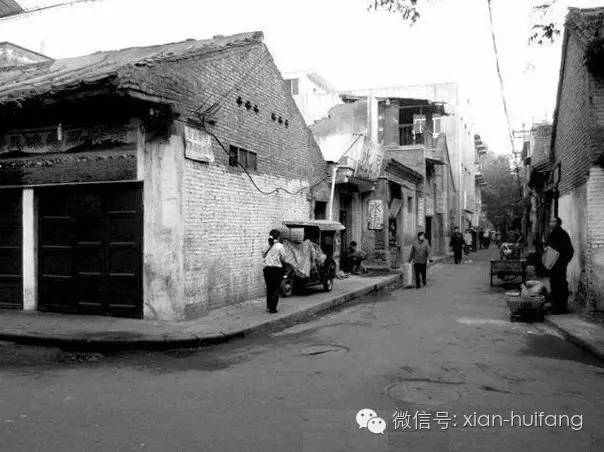

桃胡巷民居的胡胡琪墙

这一幕呵,咋这么熟悉?一下子把我拉进了那远逝的小巷——桃胡巷,20世纪50、60年代小巷的市井图又一,一在眼前浮现了……

桃胡巷,是西安西头一个普普通通里弄小巷,窄窄的小路,高高的土围墙,长在墙顶上那半尺高的蒿草在冷风吹拂下簌簌发抖……也还是这蒙蒙亮的早晨,几乎是谁也看不清谁的早晨,一家家的大门打开了,走出来都是我这一茬子的小屁孩,有男娃,有女娃,双手端着盖着木盖子的高脚式搪瓷痰盂,匆匆忙忙走向小巷中段的“官茅子”,嘻嘻,就是喔公共厕所么。这是陕西贼土的匪语,把厕所叫“官茅子”,究其渊源,我现在都考证不了么。

那个年代,人们都一样,几代人蜗居在一个房檐下,没有卫生间,共用一个公共厕所,每天早晨,小屁孩们排着队,端着痰盂上厕所,倒成一道那个年代的风景线了。君没见;在上海那长长里弄里,一个中年汉子推着木筒车,手里轻轻敲着“帮帮”作响的木帮子,而听到这声音,各家主妇推门而出,羞羞色色地提着马桶,只听那一阵阵“哗啦啦”的水声,这是大嫂们在涮马桶呢。这样的风景线跟俺西安小巷的官茅子一样一样吗。俺桃胡巷的“官茅子”是公家盖的,约有十几米长,三,四米宽,依着左男右女的习俗,由小巷的秀才翁老爷子用油漆书写男女厕所字样,鲜红鲜红滴,贼分明么。雪白的墙壁上还写了八个大字“公共卫生,人人有责”。那时候,厕所蹲坑没有隔挡,长长一溜溜,一览无余,根本没有私密空间一说。老少爷们把裤子这么一退,蹲在坑上谝开了闲传:王哥好。你也在呢。吃了没?那位叫王哥的狠狠盯了开口的这位一眼,嘟囔起来了:你这没成色的老李头哇,你啊,你呀!我真想美美锤你个老怂!老李头惭愧地低下了头了……

我还记着那年“灭四害”如火如荼,学校给每个小学生都下了任务,每天灭二十只苍蝇。家里让勤快的老妈收拾得一尘不染,连个苍蝇毛都没见。我灵机一动,带着苍蝇拍上了官茅子。都找了半个小时了,才打死二个苍蝇,唉!这个任务俺是完成不了了。那个时候,都有了水泥柱子的电灯桿,聪明的人们在官茅子中间竖起高高的灯桿,太阳公公从西边落了下去了,月亮婆婆从东边升了上来,灯亮了,这灯兼顾地照亮了小巷这唯一的公共之地,人们脸上再不是那行色匆匆,匆匆行色了。路灯下,嬉闹着一群都市里的娃娃,这里头有我,有你,也有他……啊!已逝去的都市里的村庄,我的小巷……在眼帘前闪过……桃胡巷是一个巷中巷,它是在郭签士巷中段深凹进去的一个小巷,因此俗话叫它大巷套小巷么。郭签士巷在“文革”中改了名叫光明巷,桃胡巷也跟着它的大巷哥哥改了名也叫小光明巷。而如今郭签士巷仍然叫光明巷,可小光明巷又改回了桃胡巷,究其原因,真真吓了我一跳,这里竟是陕西地下党的秘密联络站,而这个秘密联络站竟是我小时候住过的桃胡巷6号。咳!这桃胡巷的水可太了……我还清楚记着,因桃胡巷位置在郭签士巷中段,桃胡巷的老人手们,就称居住在南边的人叫南头的,居住北边的人就叫北头的。小时候淘气爱打架,小小巷子竟分成了三拨不同阵线的人:俄是南头滴,俄是北头滴,俄是桃胡巷滴,小巷的内战打的是不亦乐乎,乐而不疲……这前巷子,后巷子的娃娃之战也有喔停战谈判时候,谈判的地点竟是桃胡巷“官茅子”那根高高的路灯下,说开了,和解了,南头的,北头的,桃胡巷的小伙伴们又和好如初了,恶作剧似的,依依鱼贯似的列队在长长尿池旁,掏出小鸡鸡,一股股清流高高的升起~又轻轻的落下~小时候记着,男厕所那一溜溜竴坑尽头放着一把太师椅,座椅垫上掏了个圆圆的洞,这是前巷子马老爷子的专座,他是回族,年轻时打拼,不小心从高高的架子上跌了下来,落下终身扶双拐的残疾。

前巷子没有公共厕所,而桃胡巷的官茅子又全是竴坑,没有坐便,居委会的裁缝主任就自行做主,把这最后一个竴位改为坐便,放了一把太师椅,特为马老爷子专用,每每听到双拐柱地,从远至近的嘭嘭声音,热心的街坊邻居就迎了上去,搀扶着马老爷子坐上了专座,啊!那个火红的年代啊,身边的人们全是雷锋叔叔,雷锋阿姨哟~我还记得在女厕所曾经发生过一件很感人的事情;有这么一天,女厕所突然传出大呼小叫呼救声;一位大嫂提着裤子扑出了门外呼喊:快来人呀,他二婶羊痫风犯了,吓死人了……这时,八号大院建娃他爸正好路过,听到呼救,连想都没想,一头撞进女厕所,只见几个女人围在王二婶身边,有点不知所措,双手摆的像拨浪鼓似的,干着急。建娃他爸,一脸络腮胡子回族汉子,用手使劲撬开王二婶紧紧闭着嘴巴,把右手伸进去了,这才有了王二婶的呼吸声。大约半刻钟,王二婶缓了过来,慢慢的睁开了眼睛,苍白的脸上有点血色了,建娃他爸这才抽出手,手背上被牙齿咬破了,鲜红鲜红的血呵,沁满了整个手背……呵~这难忘的小巷呵,亲亲的街坊……

作者:曹建成

曹建成,汉族,1952.12.28生,籍贯,河北武清人氐, 生在西安,长在西安,原住莲湖区光明巷32号,后搬迁桃胡巷6号,先后在许士庙街小学,庙后街小学上学,68年上西安市二十五中,70年8月初中毕业奔赴三线参加铁路建设,72年12月参加铁道兵,曾在团, 师宣传队文艺创作组任创作员,作品曾在解放军报, 青海文艺,陕西文艺发表,77年复员在土门工人文化宫任放映员,副主任,主任。95年调小寨工人文化宫任主任兼书记。省委党校党政管理系毕业,曾任西部文化宫协会会长,陕西省演-出协会会员,中国电影放映协会理事。陝西十大文化宫杰出主任。现退休,赋闲在家。

编辑:岁月凝思