李兴弟

转发按语:

9月3日上午,北京天安门广场举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,大会特别邀请了参加过抗战的老战士、老同志、老民兵、地方支前模范代表和抗战烈士遗属代表到现场观礼。其中,几位身着军装、胸佩奖章的抗战老兵,向受阅部队庄重敬礼的场景,尤为感人。他们为抗击日寇、解放全中国立下了不朽功勋,是当之无愧的人民功臣。看到老兵们身体健康、精神矍铄,我们倍感欣慰,衷心祝福他们健康长寿,安享晚年。

看到这些抗战老英雄,我不禁联想到我们铁道兵第十师的抗日英雄——李兴弟师长,大家都尊称他为“老红军”。

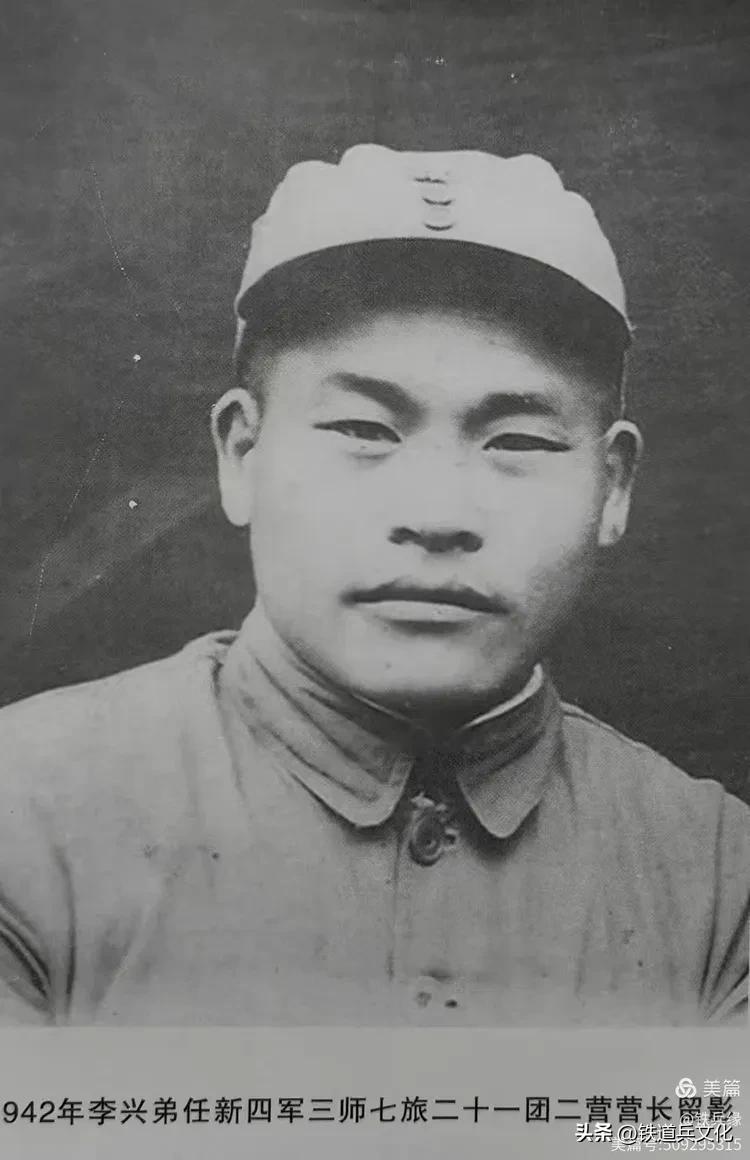

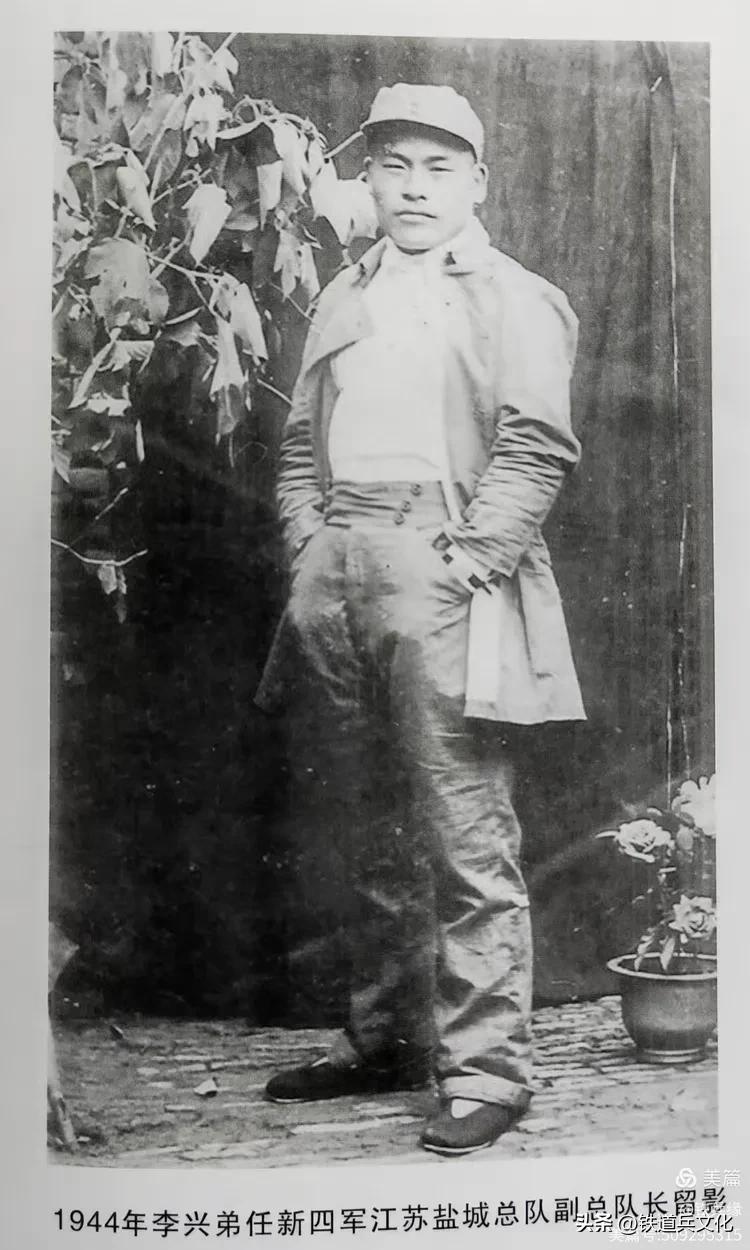

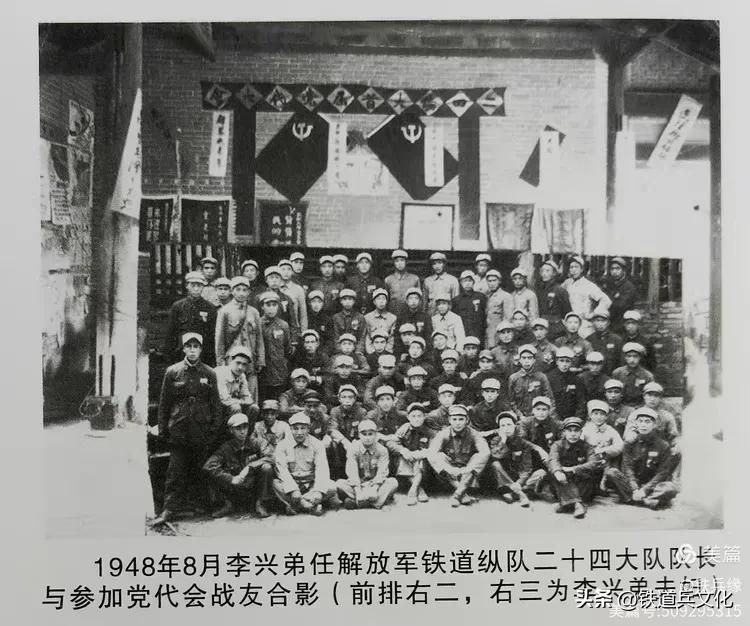

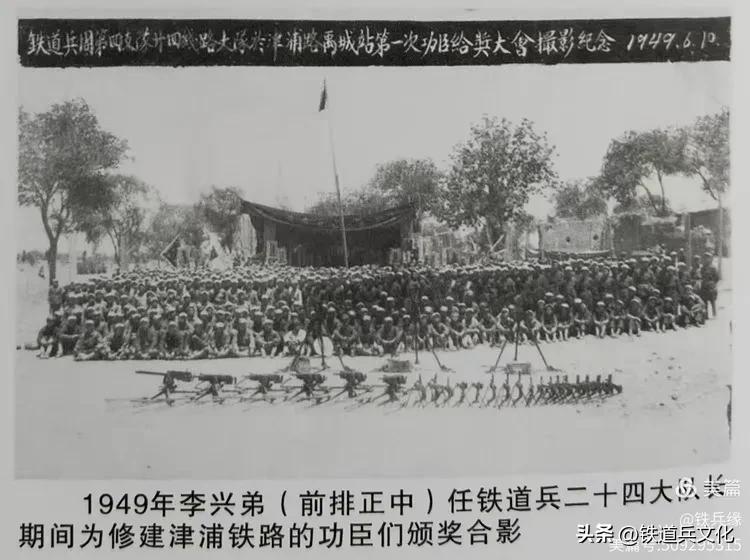

李兴弟于1933年5月从四川省巴中市参加中国工农红军,此后在革命战争年代屡立战功。他曾先后担任二十五师七十五团二营六连排长、红军西路军骑兵排长、八路军苏鲁豫支队特务连排长、副连长、连长,新四军三师七旅二十一团一营一连连长、三营副营长、二营营长,新四军江苏盐城县总队副总队长,新四军三师八旅二十四团一营营长等职务。解放战争时期,他任东北野战军护路军六团副团长、团长,铁道纵队四支队二十四大队大队长。新中国成立后,他历任铁道兵团一师三团团长、中国人民志愿军铁道工程总队副总队长、铁道兵第十师副师长,1956年3月任铁十师师长。1965年9月,李兴弟离职休养,1982年8月以副军职待遇在成都离休,2000年11月8日病逝。

1956年,国务院授予他“三级八一勋章”“二级独立自由勋章”和“二级解放勋章”,1988年8月,中央军委授予他“二级红星功勋荣誉章”。

他的女儿李京莉在2012年3月25日,即李兴弟师长离世十二周年之际,于成都写下了《深切的缅怀 永远的骄傲——怀念亲爱的爸爸李兴弟》一文,从“战争年代是常胜将军、社会主义建设时期是开路先锋、抱病休养后永葆红军本色”三个方面,深情回忆了父亲的光辉事迹,表达了对父亲的无限敬仰和深切思念。

现将这篇文章用美篇转发,希望能为纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动献上一份珍贵的回忆,也借此向铁道兵部队的抗日英雄们致以后辈们深深的怀念与敬意。

袁武学

2025年9月3日

深切的缅怀 永远的骄傲

——怀念亲爱的爸爸李兴弟

李京莉

在我的书柜里珍藏着一本红灿灿的书,书名叫《中国工农红军第四方面军人物志》。在书中众多战功卓著,星光璀璨的红军将士名列中,一位巴中山区农家子弟、我敬爱的爸爸一李兴弟的名字也在其中。每当翻开写有爸爸名字的那一页,就仿佛看到亲爱的爸爸浴血奋战在硝烟弥漫的战场,艰难跋涉在爬雪山、过草地的长征路上,冒死奋战在炮火纷飞、高寒缺氧的铁道线上。每当翻到这一页,我总是泪眼模糊,禁不住潸然泪下,爸爸那并不高大的身躯是那般的伟大,他的英勇顽强、不屈不挠的英雄气概,令我终生景仰。爸爸是共和国的开创者,他为新中国的诞生和发展建立了不朽的功勋,共和国也将他的英名永远地载入史册。爸爸,您的一生光荣而伟大,平凡而朴实是我们终生学习的楷模,您的儿女因您而骄傲,以您为自豪。

(一)战争年代是常胜将军

爸爸的一生颇具传奇色彩,他四岁时爷爷就病逝了,由于家境贫困,奶奶就将他过继给了一户唐姓人家。爸爸五、六岁时就开始给唐家放牛,并和大人一样下地干农活。艰难困苦的生活,使他从小便练就了在恶劣的环境下不怕吃苦,百折不挠的顽强意志和独立生活的能力。参加红军后,在长征路上遭敌人飞机轰炸左腿关节受伤,同时伴有拉菌痢等病痛,但他硬是凭着过人的坚强毅力和从小干农活练出的强壮体魄,手杵着拐杖顽强地走出了雪山草地。

抗日战争时期,爸爸任江苏省盐城县新四军总队副总队长。总队长马仁辉(1973年任国家民航总局局长)是个书生,擅长内部管理带兵打仗的任务就落在了爸爸的身上,多年的戎马生涯练就了爸爸智勇双全的本领,他带领的部队经常打胜仗,开辟和壮大了苏北抗日根据地。日本鬼子为了捉拿他竟悬赏一万块大洋要他的人头。鬼子最怕的李矮子(爸爸个子不高)恰恰就是我妈妈的最爱。我的妈妈叫许萍,1940年参加革命,那时是部队的文工团员苦大仇深的妈妈就喜欢英勇善战的军人,爸爸的形象在她的心目中无比的高大。1944年6月,爸爸和妈妈经新四军三师师长黄克诚批准喜结良缘。2001年我和小姨及表妹前往江苏盐城当年爸爸和妈妈曾经战斗过的村镇探访,当地70岁以上的老人得知我是李团副和许萍的女儿时,纷纷围拢过来,拉着我的手,称赞爸爸打仗勇敢不怕死,是赫赫有名的常胜将军。称赞妈妈漂亮又能干,把弟弟、妹妹都带出来参加了革命,是抗日的楷模,那个动人的场面令我至今都不能忘怀。

解放战争时期,新四军三师奉命进军东北战场,爸爸所在的三师八旅这支部队攻防兼备、能征善战,是野战军的骨干力量,当时,难以攻克的硬仗总是叫爸爸带兵上阵。1946年10月,在四平战役的一场攻坚战斗中,爸爸身先士卒,冲锋在前,不幸身负重伤。敌人的子弹穿透了他的肺部,在缺医少药的情况下,部队向我妈妈发出了爸爸病危的通知书。生命力的顽强又一次在爸爸身上体现,靠着他多年南征北战的强健体魄,在深度昏迷半个月后,竟又神奇般地与死神擦肩而过,死里逃生。四平战役东北野战军以伤亡4万余人,牺牲近2万人的代价夺取了最后的胜利。四平战役--这来之不易的胜利是包括我的爸爸和他的战友们,用鲜血与生命谱写的一段辉煌战史。这次战役的胜利为东北的解放、对中国革命的最后胜利,都具有十分重要的意义。四平战役纪念馆有这样的一段表述:四平保卫战是一场最为直接地表达政治诉求的军事斗争,是国共军队自1945年底进入东北后爆发的最大规模军事冲突,是东北和与战的问题最后的分水岭。这场战事深刻而绵长地影响着国共在东北战场的最终结局。为纪念四平保卫战全体将士的丰功伟绩,1958年建成了位于四平市英雄广场的“四平战役纪念馆”,目前它是全国爱国主义教育示范基地、全国百家红色旅游经典景区。

爸爸在红军时期就是一名出色的骑兵,带兵打仗从来离不开战马,但是驾驭战马多年的勇士却由于肺部的伤病再也不能骑马驰骋沙场了。这时,恰好东北民主联军成立护路军(护路军是铁道兵的前身,是中国共产党建立的第一支铁道部队),急需智勇双全的指挥官,联军副司令员黄克诚亲自点将,派父亲去担任护路军第六团团长。因为当时的东北铁路经常遭到土匪、特务、国民党“地下军”的袭扰,爸爸带领的六团官兵主要任务是剿匪护路,保证铁路运输畅通,支援前方部队。1948年夏,根据战争形势的需要,护路军改编为人民解放军铁道纵队,爸爸任铁道纵队二十四大队大队长。“野战军打到哪里,就把铁路修到哪里’成为大队官兵的响亮口号,爸爸带领的部队在铁路运输线上支援了辽沈战役,切断了国民党军的补给线与陆上逃路,完成了党中央“关门打狗”的战略意图。辽沈战役胜利结束后,铁道纵队随野战军相继入关。随着战场的逐步扩大,1949年5月,铁道纵队改编为铁道兵团爸爸继续任二十四大队大队长,他带领二十四大队的官兵又先后参加了津浦、平汉、陇海铁路的抢修与建设任务,确保了人民解放军渡江战役的胜利,最终迎来了中华人民共和国的诞生。从担任护路军六团团长起,一手拿钢枪、一手拿工具,逢山凿路、遇水架桥这项艰巨而危险的保护铁路、修筑铁路工作,贯穿了爸爸以后的全部军旅工作生涯。

1950年6月,中央军委批准铁道兵团整编方案,爸爸调任铁道兵团第一师二团(第十一桥梁团)任团长。同年10月带领二团官兵奔赴抗美援朝战场,由于完成任务出色,善于攻克难关,1952年6月,提任铁道工程总队第一副总队长。他带领部队在敌机不断空袭和气温低至零下20度的严寒中,在没有任何工程机械的险恶条件下,创造了一整套行之有效的运输轮修办法。官兵们用鲜血和生命为作战部队筑起了一条条“打不烂、炸不断”的钢铁运输线,为前方的志愿军部队提供了充足的后勤保障,为抗美援朝的最终胜利立下了不朽功勋。英雄的爸爸被志愿军总部授予二等功两次荣获朝鲜民主主义人民共和国二级自由独立勋章和三级独立勋章各一枚。并多次受到上级组织的表彰。

(二)社会主义建设时期是开路先锋

建国初期,爸爸为保卫新生的人民共和国,浴血在朝鲜战场,妈妈在北京前门铁道兵留守处第一队任支部书记。她既要工作又要独自抚育哥哥、姐姐三人,过渡的劳累使妈妈在怀孕七个月时就在家中早产下我。由于留守处的医生没有接生的经验,我被感染了,出生三天后就发高烧 40°以上。寒冷的夜晚妈妈独自抱着我去医院抢救治疗,身边没有亲人照顾,月子里吃了不少苦头。在那个年代干部的家属和子女付出的常常要比普通百姓多得多。

1953年9月,中央军委命令铁道兵团与铁道工程部队统一合编为中国人民解放军铁道兵,为陆军诸兵种之一,任命副总参谋长王震为铁道兵司令员兼政委。铁道兵是个特殊的兵种,它只有师的建制,没有军的建制,一个师的兵力人数就是野战军一个军的人数,并且是以师为单位单独施工作业。1954年8月,爸爸从朝鲜战场回国后,由周恩来总理任命为铁道兵第十师师长。同年,毛泽东主席为解放台湾,应对美国干涉,下令王震率铁道兵部队抢建黎湛、鹰厦两条铁路。1954年8月,爸爸带领铁十师奉命南下,驻防广西壮族自治区的贵县,投人到具有战备意义的国防铁路黎湛线的建设中去。黎湛铁路起自广西壮族自治区黎塘至广东省湛江市,全长315.6公里。它既是南方出海的一条通道,又是南海和海南岛地区联系华南腹地的一条重要铁路干线。它是建国初期,为打破外敌对我国海上封锁,巩固南疆海防,发展沿海经济,同时为解放台湾创造条件而修建的一条国防铁路线。爸爸带领的十师官兵日以继夜,轮班突击,工效不断提高:这条铁路仅用8个月时间就全部建成。1955年3月,铁十师奉命移防福建省参与另一条具有战备意义的国防铁路--鹰厦线的建设。鹰厦铁路起自江西省鹰潭市,穿越五夷山,戴云山两大山脉,沿富屯江、沙溪,九龙江三大河流,直抵海防前哨厦门。后来听爸爸说,当时厦门是一座孤岛,与大陆隔着一条厦门海峡铁路要真正通到厦门,必须填海。施工部队以“叫高山低头、河水让路”的英雄气概,在缺少机械设备的情况下,靠的是愚公移山的精神和人民战争的力量,填起了一条火车、汽车并行的长5公里、宽19米的海上长堤。仅用 22个月的时间,提前一年又二十二天贯通了这条近 700公里的鹰厦铁路,实属奇迹。福建从此告别了全省没有铁路的历史。这条铁路对巩固东南海防,发展国民经济,具有重要的军事与经济意义。1956年,鹰厦铁路全线贯通前夕,铁十师奉命由顺昌移师南平,参加南福铁路的建设。记得那时我才学会走路不久,就开始随父母过起了走南闯北、四海为家的漂泊生活。先后在福建樟湖板、浙江兰溪等十师家属基地生活。每到一地,住的是租用老百姓的旧民房,吃的是房前屋后自己种的菜,睡的是用砖头和木板搭起来的床,唯一拥有的家具就是几个木头箱子和战争年代马匹驮行李的马褡子。

1958年5月初,铁十师奉命紧急挥师北上,爸爸带领部队秘密地撤离东南沿海施工工地,急速开赴到大西北深处的戈壁滩上安营扎寨,承担起中国酒泉卫星发射基地铁路清绿军事专用线的修建任务。当时的情况是“天上无飞鸟,地上不长草,千里无人烟,风吹石头跑。那句“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”就是当地恶劣自然条件的真实写照。那里的施工环境极其恶劣,狂风发作时是飞沙走石,天昏地暗,几十吨水泥放在那里,一阵风沙暴后,水泥就被刮得无影无踪。盛夏的午后,烈日炎炎,酷暑难当,施工的官兵都被烈日烤得焦头烂额,脱了几层皮。傍晚收工时,刺骨的寒风一阵阵吹打在官兵被汗水浸透的军装上,一个个被冻得直打哆嗦。就是在这样恶劣的施工环境中,爸爸一直奋战在施工第一线与官兵们同吃同住同施工。那时没有机械设备,完全靠手工作业。在爸爸的带领下,十师官兵奋发图强,仅用短短的19个月零6天时间,就高质量地完成了 260 多公里清绿军事专用线的修建任务。在当时那严格的保密制度下,铁士师老一代指战员们个个严守机密,默默的为党的国防事业做奉献,十师的家属子女只知道部队在西北修铁路,时至今日才知道他们的亲人修的是国家重点工程--酒泉卫星发射基地铁路军事专用线。这个工程建设项目是由周恩来总理亲自指挥的,爸爸他们的工程进展情况都是直接向总理汇报。工程圆满结束后,爸爸受到上级组织的表彰,并受到毛泽东主席、以及党和国家领导人的接见。爸爸在修建酒泉发射基地专线的前夕,妈妈带着我们兄弟姐妹回到了她的老家上海定居,大城市生活富裕而稳定,感觉很滋润,妈妈和我们都长胖了。但是好景不长,因部队官兵常年战斗在边疆,设在内地的家属基地需要像妈妈这样有经验的女干部来建设和管理,后方的家属思想稳定了,前方的官兵才能安心施工。于是,爸爸在没有征求妈妈意见的情况下,一纸调令将妈妈召回基地工作。为了支持爸爸的工作,支援前方的铁路建设,妈妈放弃了大上海的优越工作和生活条件,1959年带领我们兄弟姐妹来到了陕西宝鸡铁道兵家属基地。在那个年代,父母的这种行为,充分体现了那个时代人的高风亮节和舍小家、为大家的高尚情怀。

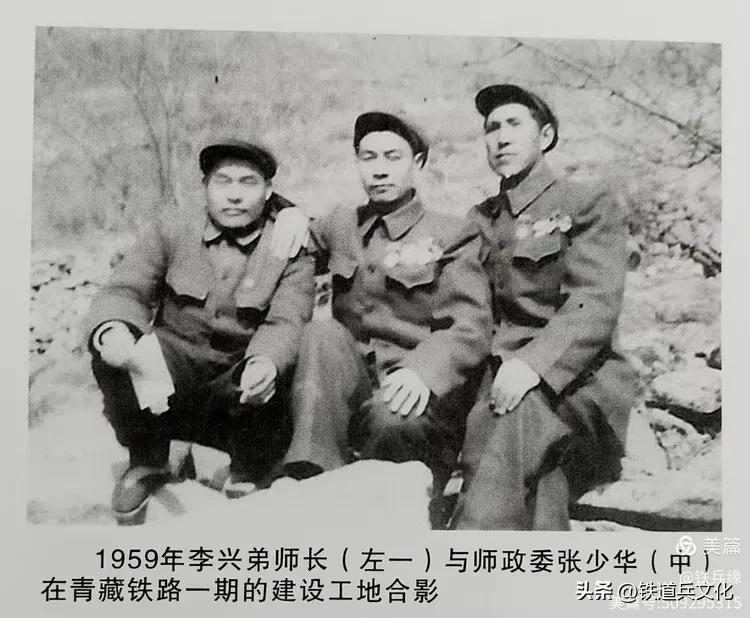

1959年3月,爸爸奉命带领铁十师开始了青藏铁路一期工程(泉吉--格尔木)的建设。1960年12月,因自然灾害等原因铁路停止建设,部队转移至河北涞水一带,家属基地也从宝鸡迁至河北涞水。那时,我们的生活很困难,大家都吃不饱肚子。爸爸要求我们全家在全师要起模范带头作用,靠自己的劳动解决吃饭问题。我们兄弟姐妹在妈妈的带领下开荒种地、养猪、养鸡,共渡难关。那时,我在农村小学上二年级,放学后就去山上打猪草。正是当时艰苦和有益的劳动,在我幼小的心灵中深深树立起一个信念:靠自己的辛勤劳动获得的一切,心里感觉最踏实、最光荣。为此,我们的家庭还受到上级领导的表扬。1962年初,爸爸带领部队远赴青海湟源、海晏两县,为原子弹、氢弹研制基地修建铁路专用线。在共和国的历史上,铁十师的官兵是名副其实的“两弹一星”的开路先锋。同年年底,青藏铁路二次上马,爸爸又二上青藏线,担负海晏至克土段干线、海湖支线的施工任务。最近,我时常在想,铁道兵有十几个师,为什么爸爸所领导的铁十师,总是被安排在最艰苦的荒无人烟的大西北戈壁滩上或极度缺氧寒冷、挑战生命极限的青藏高原上施工呢?

我想答案应该是:(1)爸爸是一个经历过二万五千里长征的老红军战士,他吃苦耐劳的精神比一般人更强他经常白天踏勘工地,跋山涉水,晚上露宿野外,饿了吃点干粮,冷了烧堆篝火,艰难困苦难不倒他,他经常对官兵们说,这比红军长征时条件好很多。(2)他是第一代铁道兵部队的指挥官,从战争年代开始就积累了丰富的工程施工、抢修的实战经验,有着解决复杂施工问题的能力和超常的专业水平。(3)领导班子团结,师政委张少华叔叔(1988年授予中将军衔)从十师成立就和爸爸搭档,十几年中他们志同道合、步调一致、指挥果断、带兵严厉群众威望高、部队战斗力强,具备了攻克难关善于打硬仗的各项条件。所以,铁道兵部队领导总是把最艰巨复杂的任务交给十师,而十师也总是不负众望圆满的完成各项任务。铁十师的光辉战绩将永载史册。

1962年为了做好二上青藏线的准备工作部队家属基地转移至北京良乡。那时,妈妈在良乡家属基地负责筹建工作,因工作太忙,就把我和哥哥送到北京玉泉路铁道兵子弟学校住宿上学。从一年级到二年级,我跟随父母跑了四个省、市,转了四次学,对我们的学业影响很大,但也丰富了我的生活阅历。从二年级到小学毕业期间,我都是单独住校学习和生活,只有寒暑假才能回家。记得上小学三年级时,我在学校因患腮腺炎发高烧 40多度,老师把我送到传染病医院办理完住院手续后就离开了,我独自一人在医院住院接受治疗,没有陪护没有亲人相伴,但始终没有掉过一滴眼泪,医生和护士都表扬我勇敢,叫其他孩子都向我学习。后来,妈妈得知我住院了,从良乡坐火车风尘仆仆的赶到传染病医院,隔窗探视我半个小时,又匆忙坐火车返回良乡,妈妈隔窗相望焦急的眼神永远定格在我的脑海里。那时,在幼小的心灵里,我深知爸爸在青藏高原开山筑路,部队离不开他;妈妈在家属基地办学校,有更多的孩子需要她,自己的病痛只有自己解决了。北京的冬天很冷,那时学校宿舍没有暖气,只能用煤球烤火取暖。有一次夜里睡觉,因煤气中毒昏死过去,早上醒来时我和同宿舍的七个姐妹都躺在雪地里接受医生的抢救,多亏了生活老师的及时发现,我们这几个孩子才捡回了一条命。生活的磨练塑造了我独立自主、坚忍不拔的个性。那时,我一年也难见到爸爸一面,我们这些孩子寒暑假回到基地的家中,可爸爸却常常是战斗在戈壁滩或是青藏高原上。记得有一次,爸爸到北京开会得知我的学习成绩不错,还是班级里的干部非常高兴,带我到他住的铁道兵大院招待所吃了一顿午饭,下午还带我乘大巴车去了一趟西单商场,那是我有生以来最幸福,也是最难忘的一天。

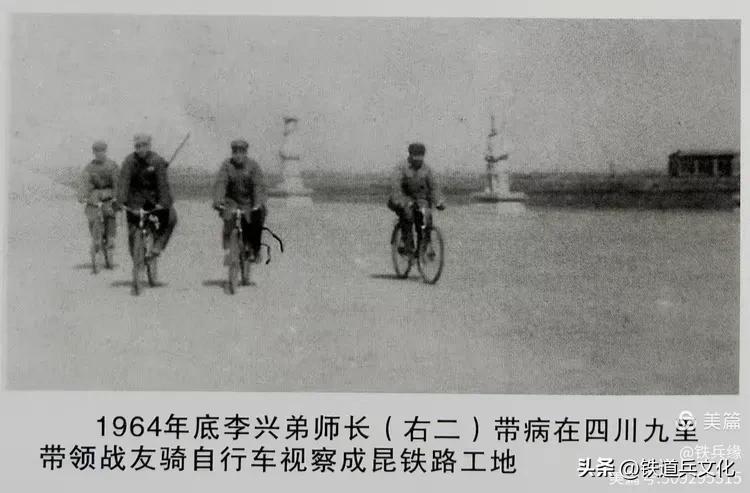

1964年9月,基于中央提出的大三线建设战略,爸爸带领部队回到了他的老家四川,担负成昆铁路的施工任务,家属基地也从北京良乡迁至峨眉九里镇。铁十师在成昆铁路第一施工路段,地势险峻,地形复杂,地质多变,素有“地质博物馆”之称。工程任务艰巨,线路大部分沿大渡河蜿蜒而上,左傍大渡河,右依峨眉山,山高坡陡,谷深壁峭,流急滩险,桥隧相连,施工难度极大。爸爸不顾身体有病,夜以继日地奔波在成昆线上的各个施工现场进行指挥。妈妈在九里十师基地为前方部队做好后勤保障工作。我从北京转学至成都某小学上五年级,还是独自住校生活。这所学校以走读为主,住校的只有十几个孩子,那时我正处在身体的发育期,学校的伙食定量很少又不见油水,我们几个高年级的孩子经常是吃不饱。我们中间有些孩子有父母给的零花钱,可以到校外买点东西吃,填补一下饥饿的肚子,可我的父母却没有给我一点零花钱,那是因为爸爸、妈妈反对干部子女搞特殊化。饥饿难耐的我没有办法,饿急了甚至偷吃过学校的猪食。那时,我最羡慕那些走读的同学,每天可以回家吃饱饭,可以和父母在一起。一家几地,离愁别苦,这在当时千千万万的筑路大军中,拥有这种相同经历的筑路人的后代,又何止是我一人呢?

(三)抱病休养后永葆红军本色

战争年代,爸爸为建立人民共和国身上负过三次伤,敌人的枪炮没有打垮他,社会主义建设时期的重重困难没有压垮他。但是,由于爸爸长年在被称为世界屋脊的青藏高原工作,高原缺氧和极度寒冷等艰苦的工作环境,使他患上了严重的风湿性心脏病、神经炎,爸爸这条铁骨铮铮的硬汉由于疾病的折磨再也不能亲临施工现场指挥了。为了革命的事业,他主动向铁道兵部递交了辞去铁道兵十师师长职务的报告,把这一重要的岗位让给更年轻的同志。兵部领导考虑到爸爸的突出表现及丰富的工程指挥建设经验,想调他去担任上级机关更高职务的工作,但爸爸婉言谢绝了。因为爸爸深知没有好的身体,不能亲自踏勘现场,难以名副其实地担当起重要职务的角色。1965年9月,爸爸离开了他担任了十二年师长的工作岗位,那年爸爸才51岁就开始了漫长的与病魔斗争的生活。

1966年,在上级组织的关怀下,爸爸来到成都养病,从那时开始直到 1969年我参军人伍的三年时间里,我们兄弟姐妹才有机会和爸爸、妈妈生活在同一个屋檐下,一家人围坐在一起吃着妈妈烧的饭菜,现在回想起来那种家的感觉真好。我记得爸爸那时病的很重,行走困难,全身疼痛,不能上床睡觉,每天就躺在睡椅上休息。当时,医生对爸爸的病情讲了两点意见:一是手术治疗,能保护心脏但会双腿致残;二是不手术治疗,会影响心脏,可能生存不了几年。爸爸是个军人,他深知失去双腿就没有了战斗力。他没有选择手术,而是买了许多中医书籍自己钻研。每天他对着镜子在自己身上的穴位扎针、艾灸。妈妈更是一个执着的女性,对比自己年长八岁的老红军爸爸充满了敬意和挚爱,天天帮助爸爸按摩、理疗,在生活上无微不至的关心着爸爸。坚忍不拔战胜病魔的毅力和爱情的伟大力量使奇迹发生了,爸爸的病情慢慢地好转了一些。那时,我经常看到妈妈搀扶着爸爸在阳光下共同唱着军歌一同散步,充满了革命浪漫主义和人间的至爱温情。

上世纪七十年代后期,中央开始了拨乱反正的工作,许多老干部被委以重任,晋职晋级。上级领导也给爸爸安排了一个更高的职务,爸爸又一次谢绝了。他认为能活下来已经是幸运的了,比起那些还没有看到胜利就牺牲的战友,党和人民给他的已经够多了。原来我一直对爸爸的这种做法不理解,后来伴随着年龄和阅历的增长,我慢慢明白,得失是一把双刃剑,名利都是过眼云烟,保持平和的心态才是生存最重要的法则。

爸爸对我们子女要求很严格,反对干部子女搞特殊,要求我们必须通过自己的努力奋斗体现在社会的价值,反对走“后门”、讨厌“拉关系”。我们都知道爸爸的脾气和性格,各自都在自己的岗位上默默无闻地工作着,从不张扬,都很低调,一块儿工作多年的同事很多都不知道我的父亲是老红军,是一个国家行政十级的干部。

爸爸对下属和百姓很谦和,他休息后这么多年,来看望他的下属接连不断,那时的上下级关系真是水乳交融一般,也没有给领导送礼的习惯。每次有人来看爸爸,爸爸和妈妈总是挽留他们吃饭,妈妈烧的一手好菜因此远近闻名,客人走的时候,爸爸和妈妈还要买些礼物送给他们的老人和孩子,有的还为他们买好回程的车票,爸爸总是说:“我的工资高,他们来看我,我就应该送他们回家。”

爸爸这一辈子生活相当简朴,对吃穿从不讲究。给人的印象,他总是穿着旧军装或洗得发白的妈妈为他缝制的蓝布衣,手中拿着一根普通的木拐棍。他修了几十年的铁路,却从来没有坐过火车外出游山玩水过,他辛辛苦苦省下来的钱都用来做什么呢?一是捐助灾区,爸爸每天都看报纸,只要发现哪里有了灾情,就会立刻打听捐款的事情。爸爸离开我们后,妈妈还延续了他助人为乐的光荣传统,多次向灾区捐款。二是支援老家巴中的建设,几十年来多次为老家的建设捐款、捐物,以表达巴中儿女的赤诚之心。三是资助几十名亲属的儿女、为需要帮助的贫困家庭子女提供学费和生病时的困难急需。爸爸这一辈子真的没有享过福,他对自己很抠门,对需要帮助的人却很大方,但爸爸总认为责任和义务是他毕生奋斗的目标,这就是他最大的幸福和满足。

爸爸从小家境贫寒,没有进过学堂,但是爸爸聪明好学,从当红军起就开始刻苦的学习文化知识和军事技术。调到铁道工程部队后,就努力的学习工程机械预算等高端专业知识。原铁十师总工程师王文波叔叔离休后和我家同住一个干休所。他看到我就说:“我最敬佩你父亲了,你父亲在工程预算上,在现场解决技术难题的能力和水平上,比我们这些科班出身的人都在行”,并竖起大拇指称爸爸为“土专家”。爸爸有着较强的学习能力,还有着超常的记忆力,只要他经历过的人和事都记在心里,他看过的资料都会过目不忘。在我的心目中爸爸是个神奇的伟大人物。

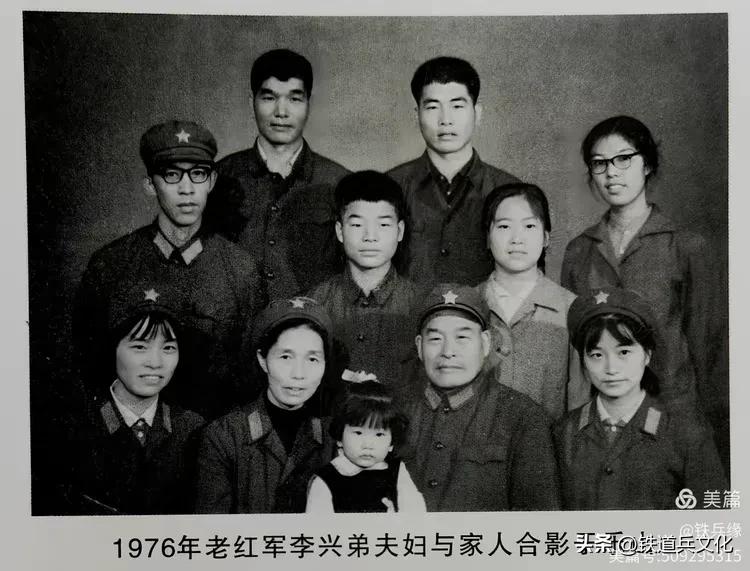

铁道兵部队的性质决定了它的特殊使命走南闯北,四海为家,每流动到一个筑路营地就有一部分应届毕业的子女在当地就业。而奔赴另一个营地时,留下的子女和父母就产生了两地分隔。我家兄弟姐妹六人,分布在全国四个省、市。最后爸爸在成都军区干休所休息时只有我的二哥一家与父母共同生活,在外五个子女都很想回到爸妈身边,过一家人团聚的日子。但是,爸爸从不向组织提出解决自家子女回归的事情,也不愿意利用个人的影响找关系,而是要求我们凭自己的能力去解决,最后我们在外边的五个子女都没有能够回到爸妈的身边。在我们小的时候,爸爸因国防铁路建设繁忙,长年在外奔波不能回家,等我们长大了,爸爸因工作劳累病倒回到了家中,可是我们又纷纷外出工作,在上个世纪七十年代至九十年代,离家上千里的路程是很难回家一次的。这一辈子最遗憾的就是与父母在一起生活的时间太少且太短,没能好好的孝敬和报答他们,真可谓自古忠孝难两全。

2000 年春节过后,爸爸的病情加重,他深知自己快要走到人生的尽头,他在病榻上写下遗嘱,主要内容有:1、生病期间不要告诉在外地工作的五个儿女,不要影响他们的工作,他们安心好好地工作就是对我最大的孝顺。2、病重时就不要治疗了,不要浪费国家的医疗费。3、丧事从简、不开追悼会,不向遗体告别,我悄悄的来到这个世界,也要悄悄的离开这个世界。4、遗体献给国家医学事业。2000年11月8日,享年87岁的爸爸离开了我们,当时,因为我在外地工作,没有送爸爸最后一程,留下的是终生的遗憾和深深的内疚。

自从爸爸离开我们后,每当我乘坐火车穿过隧道,绕过峡谷,跨过江河,越过戈壁,攀上青藏高原,我都会久久的凝视远方那两道闪闪发光的钢轨。爸爸,是您们这些老一代的筑路军人征服了无数座崇山峻岭,闯过了无数条险滩激流,在人迹罕至、荒无人烟的恶劣地理和气候条件下,使座座天堑变成了通途。您对党和军队无限忠诚的崇高形象,对祖国和人民无私奉献的博大情怀,连同您的丰功伟绩,早已深深凝聚在高山大河的记忆之中!那日夜飞驰的一趟趟列车,正沿着您和您战友的足迹,在千山万水之间的寻觅和呼唤中前进、并永远的前进着。爸爸,您的一生是光明磊落的一生:是艰苦奋斗的一生,是助人为乐的一生,是廉洁奉公的一生,是无私奉献的一生,您的优秀品质我们将世世代代传颂。爸爸,您永远活在我们心中。

今年,是爸爸离开我们的第十二个年头了,谨以此文献给我最亲爱的爸爸--李兴弟,一个从大巴山区走出来的老红军战士。在此,我万分感谢川陕苏区将帅碑林的创建者张崇鱼主任和全体工作人员,是他们浓厚的红军情结,建起了全国最大的红军将帅碑林。2001年5月4日,爸爸的骨灰在子女的护送下已安放在红军碑林。爸爸又回到了魂牵梦萦的大巴山的怀抱,永远长眠在风景秀丽,有青山绿水相伴的南龛山中。

老红军李兴弟的小女儿:李京莉

2012年3月25日于成都

——摘自《永恒的情怀》

编辑:周健(老粥)