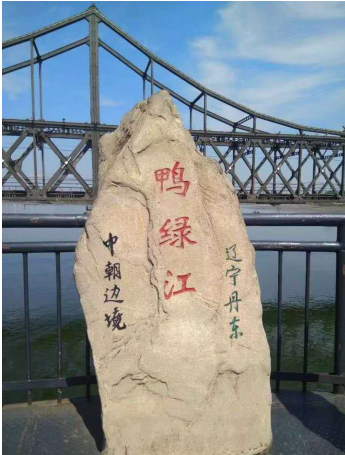

傍晚的丹东小城祥和宁静,鸭绿江水静静流淌,时隔六十余载,故地重游。江风习习,皓月当空,穿过江边熙攘的人群,走着,走着,断桥豁然眼前:江水中残缺的桥墩,斑驳的弹痕,仍是我童年记忆中的模样,它们似乎在默默诉说着让人难忘的历史。

新中国成立之初,美帝国主义悍然把战火烧到鸭绿江边,毛主席大手一挥:"打得一拳开,免得百拳来!"中国共产党人挺身而出:抗美援朝,保家卫国!经过两年零九个月的英勇激战,终于迫使以美国为首的联合国军在停战协议上签了字。抗美援朝战争使全世界重新认识了中国。这一拳打出去,中国人真正有尊严、有底气地在这个世界上站了起来!

丹东,鸭绿江,承载我童年的记忆,让我魂牵梦绕,是我永远难忘的地方。当年我的父母就是从这里和千千万万志愿军战友一起跨过鸭绿江,投身到抗美援朝,保家卫国的战争中去。我的父亲陈树人,辽宁海城人,1946年参军,辽西军区医生兼教员。我的母亲田枫,吉林通化人,1946年参军,辽西军区卫生处药剂师。父亲和母亲参加了1946年至1949年的解放战争。抗美援朝战争开始后,他们于1951年把刚刚一岁的我托付给保姆,作为战地医护人员在朝鲜经历了两年多枪林弹雨中抢救伤员的时光。小时候,我经常听父母和他们的老战友讲述在抗美援朝战场上那些难忘的经历。

在朝鲜,志愿军经历了常人无法想象的困难。面对敌人机械化的装备,刚刚入朝的我们没有制空权,没有海军,没有坦克。战士行军途中,头上不时有敌机盘旋轰炸, 脚下踩着的是齐膝深的积雪,由于后勤补给被阻断,战士们只能穿着单衣埋伏在冰天雪地的高原,用冰冷的炒面就着雪充饥。他们徒步追赶坦克,他们用身体滚过雷区…… 在物质极度匮乏武器及其落后的情况下,我们的志愿军战士用坚定的信念和大无畏的牺牲精神以及灵活机动的战略战术,打了一个又一个大胜仗。

就在这样的环境里,前面是一群浴血奋战的将士,后面有一队默默守候在自己岗位上的人,这些人就是战场上的医务工作人员。父亲和母亲他们忍受着严寒,一次次将受伤的战士抬下战场,在相对安全的地方给战士们抢救,止血,包扎,手术……他们难得休息,因为前线源源不断送来受伤的战士,有的战士是枪伤,有的则是枪伤和冻伤的混合伤,有的高烧,化脓感染,父亲给伤员做手术,经常从夜晚到天明。母亲虽然是药剂师,但抢救伤员,身兼数职,既要给医生当助手,还要给伤员打针换药,喂水喂饭。最让人揪心的是由于战士们营养不足,许多人得了夜盲症,口角炎,有的人甚至视力全失,幸亏后来国内紧急运来大批维生素A,战士们视力得以恢复。

在一次转移伤员的途中,父亲由于过度劳累,从马上摔下来,造成胳膊尺骨和挠骨骨折,昏迷了好几天,被定为二等伤残军人並随伤员一起回国。父母回国后,转业到地方,于是我们家定居在安东市,就是现在的丹东市。待我到了上学的年龄,父亲把我送到位于鸭绿江边的安东育才小学。这是一所寄宿学校,教学方面有老师讲课,生活方面有阿姨照顾。由于孩子们太小,有的同学想家大哭,有的尿床,有的不好好吃饭,但老师和阿姨对同学们百般关爱,每天下了课,我们就会在老师的带领下去鸭绿江边散步,唱歌,讲故事。慢慢的我发现,每周父亲会来接我回一次家,而许多同学却许久都不回家,这时我才知道这所学校的大部分同学是抗美援朝战场上牺牲的烈士子女,国家在鸭绿江边建起的这座学校就是为了接收和照顾这些烈士遗孤。

父亲陈树人

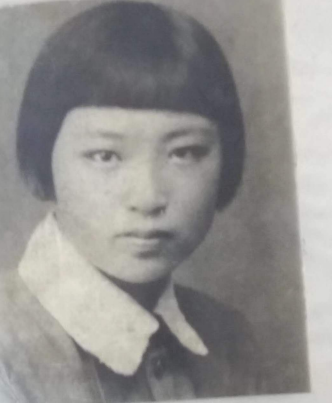

母亲田枫

斗转星移,七十多年前那场战争中官兵们大都不在了,我的父母也离开我们多年了,但我知道,在葫芦岛辽建医院离休的父亲和在葫芦岛市医院离休的母亲生前有一个愿望,就是想回丹东看看。由于父亲离休后一直在返聘,母亲身体不好,这个愿望在他们有生之年一直没有实现。今年是中国共产党成立一百周年,我们都已年过六旬的姐弟三人相约一起来到丹东,来到阔别六十余年的故园。我们去看了位于当年元宝山下省委党校大院的老家旧址;在鸭绿江边寻找承载我童年记忆的育才小学;在镇江山公园(现在叫锦江山公园)体会少年时的快乐时光。

我们走进抗美援朝纪念馆,走向庄严肃穆的烈士陵园,听那一张张泛黄的老照片讲述他们的悲壮,听那闪光的军功章讲述他们的英勇,听那一座座烈士墓碑讲述他们的忠诚。在河口断桥在彭德怀,毛岸英烈士像前默哀,向黄继光,邱少云烈士致敬!

我们乘舟行驶在鸭绿江上,耳边响起的是我们那一代人永远难忘的乐曲:雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!……

我眼含热泪,心中默念:历史不会忘记!人民不会忘记!

致敬!我的父母!

致敬!最可爱的人!

致敬!我们的民族风骨与力量!

作者:陈光 辽宁葫芦岛人,退休医生,辽宁省作协会员。

编辑:岁月凝思