1969年12月我应征入伍,成为一名光荣的中国人民解放军铁道兵战士。虽然只有短暂的六年铁兵生涯,却给予我人生一笔无价财富而终生受用。我参加了成昆、襄渝、青藏铁路的修建,在共和国的版图上,为祖国、为人民的交通大动脉作出了贡献。几十年过去了,每一想起,我心潮澎湃,仿佛那首《铁道兵战士志在四方》犹在耳边萦响,那段难忘的战斗岁月如影像呈现在我的眼前。

新兵下连

1970年4月,在湖北祁家湾新训结束后,我和22个新兵被分配到铁道兵第10师47团勤务连。我们到达老部队团机关驻地四川德昌小高的第二天,嘹亮的军号声把我们唤醒,一位身材高大魁梧的首长训话说:“你们这些兵都是从各新兵连挑选出来的,都是好样的,按我们部队的光荣传统,新兵入营,特别是机关兵,都是要先下连队锻炼。铁道兵就应该知道铁路怎么修,隧道怎么打,钢轨怎么铺,否则的话当了几年铁道兵连这些都不知道,那不闹笑话了吗?从明天起,你们就下一连去锻炼一个月吧!”后来我们才知道这位对我们训话的团首长就是我们47团的国波团长。

一连是全团的标兵连,我们一起分到团机关工作的22个新兵又一起被分到了一连。我和另一个新兵小广东黄同被分到了一排四班。我们一排四班的任务是清除坑道石渣,通俗一点讲,就是把隧道坑道内的土石方用斗车运出洞外。刚进隧道施工时,我十分害怕,总认为隧道顶部裸露的山石面目狰狞、张牙舞爪,随时会掉下砸人。在老兵们的言传身教当中,我渐渐地学会和明白了许多,胆子也大了起来,不像开始进隧道那么紧张、那么小心翼翼、那么害怕了。而和我一起分到四班的新兵小广东黄就不那么幸运了。他性格内向,言语很少,和他一帮一的老兵是个上海兵,在一次推斗车出洞倒渣时,由于车速太快,加上刹车的木棒折断,结果斗车带渣掉下沟壑,幸好人无大碍,上海老兵碰伤了腿,小广东黄磕掉了一颗门牙。这次意外事故,上海老兵可没少挨批评,我们班长也在全连安全会上作了检查。

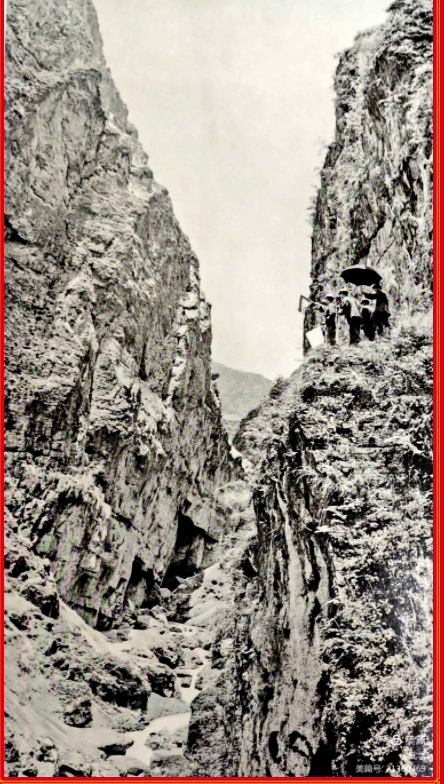

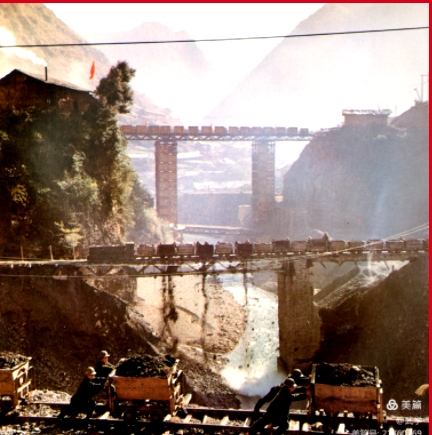

成昆线地质结构复杂,泥石流、暗河、滑坡、流沙、溶洞等,有地质博物馆之称。崇山峻岭,除了隧道就是桥梁,一连负责的芝麻地隧道,泥沙黄土夹卵石结构,弄不好,随时都有塌方的危险。一次,二排六班在开挖边墙,突然边墙山体坍塌,一下子把正在挖土的一个老兵和一个刚入伍新兵埋住了。六班的战友们毫不畏惧,不顾边墙有继续坍塌的危险,一边支撑边墙顶部,一边拼命刨土救人,一边呼喊着被埋战友的名字。隧道内其他施工的战友们闻声赶来,二话不说,紧急投入抢救战友的战斗中。施救中怕误伤埋在下面的战友,大家只能用手刨、扒、抠,顾不了手指划破流血的疼痛,硬是在最短的时间内把战友救出。有人这样诠释战友二字:“战友即生死之交,换命兄弟。”我说对,要不是亲眼所见,亲历这次抢救行动,我很难有如此深刻的体会。

战友情深

成昆铁路通车后,部队就开始拔营离川,转战襄渝铁路,部队移防至陕南安康旬阳。1970年10月下旬,我们团机关、勤务连到达西安火车站东货站已是傍晚时分。我们下车后,宿营的是几间废弃厂房。为了抵御寒冷,我们采取两人或多人一铺合睡。勤务连连长早上了襄渝线,连部就剩下我和指导员两人。由于住房紧张,我只能和指导员合睡一铺。由于没有铺板,没有铺草,被褥只得铺在冰冷的水泥地上。睡下后,总觉得背冷,开始我和指导员各睡一头,后来改为两人并头睡,但还是觉得寒冷,指导员把他包裹里可以御寒的衣物全都拿出来,但还是无济于事。此时,我和指导员只能相互偎依、紧扎被角、裹住身体。又睡了一会儿,寒冷使我俩无法入眠,指导员叫我跟他还挤紧一点,不要怕难为情,还把我紧紧地搂在怀里,可谓“抱团取暖”。我知道,指导员身体不好,又有胃寒的老毛病,我就尽量少占被位,让他多盖一点,因我年轻,火气大。他呢,总关照我睡好,不时地给我掖好被子。

就这样,迷迷糊糊、似睡非睡的大约到了凌晨4点的时候,我感觉指导员还是没有睡着,就借口要上厕所,对指导员说:“指导员,你睡好,我去方便。”我从被窝出来后,根本就没去小便,而是直接走向连队的临时哨岗。站岗的林柏贵副班长见是我,对我说:“通信员,你怎么不睡觉?”我说:“林班长,指导员叫我来换你站岗。”我还怕他不信,于是又加了一句,“你明天有任务。”我不得已用这样一种方式,就是为了让指导员安稳地睡一会儿。

天亮我回去,见指导员睡得正香,我顿觉欣慰,没有惊动他,忙别的事情去了。后来,指导员问我下半夜到哪里去了,我不敢说谎,我说:“反正睡不着,我去换警卫班站了一岗。”指导员没说什么,用感激的目光望着我,他知道,我这么做,目的是好让他多踏实安稳地睡上一觉。

特殊集合

刚到陕南襄渝线,部队的生活是艰苦的,虽然比当地老百姓要优越许多,但施工部队修建铁路是干体力活的,必须吃饱吃好,所以吃是件大事。部队人员大多数是南方人,四川、湖北、广东、上海、江西居多。南方人爱吃大米,对于面粉却吃不惯,况且当时对于供应细粮(大米、面粉)有比例规定,细粮占供应总粮的22%,这样一来,南方籍的战士就要受憋屈了。但尽管如此,我们吃着粗粮和少量的细粮,啃着窝窝头,喝着玉米糊糊,咽着咸菜、压缩菜、萝卜干,但当地老百姓的小孩子还是对他们的父母讲,解放军叔叔天天在过年,可见当地人的生活是很苦的。

有天连里突然来了一次紧急集合,也就是这一件小事,深深地刺激和感动了我们,它虽过去几十年了,但我至今仍然记忆犹新。

那是我们部队刚到沙沟不久,一个当地的小孩趁站岗哨兵没注意,溜进了我们连。他看见炊事班伙房外桶内漂浮着馒头,便用手掏起来就吃,恰巧被我们连长看到。连长没有吱声,也没有驱赶小孩,而是紧急集合全连,让全连战士看见了这一幕。最后,连长语重心长地说:“同志们!我们再也不能糟蹋粮食了,这里的老百姓日子过得很苦,我们不能因为馒头放了点碱就随手扔掉,看看这孩子吧!”连长的这番话,虽不多,但一字一句深深地烙在我们的心上,小孩子给我们每个战士上了一课,他教育我们懂得如何珍惜粮食,爱惜粮食。从这以后,就再也没有人乱扔和乱倒剩菜剩饭了。

深山背柴

陕南旬阳沙沟交通不便,许多物资运不进来,大部队集结,造成生活用煤紧张,所以驻地连队都要进深山背柴烧火。部队在安顿下来以后,家属也开始陆续来队探亲。当时,我在连部既是通信员又是代理文书,接待招呼跑腿的事都是我办。冯副指导员的家属是浙江杭州人,长得很漂亮,齐眉短发,婀娜得体的身姿,典型的江浙一带的美人。副指导员家属来时,正好副指导当班,他要带领全连战士进山背柴。

按理说,家属临时来队,冯副指导员可以不去,或者与其他干部换班,但冯副指导员坚持要进山。副指导员的家属为关心副指导员,也执意要跟我们一起进山背柴,说是想看看深山老林,我们劝都劝不住,最后副指导员表态,就由了她。没有办法,照顾连首长和连首长家属的任务自然而然地就落到了我的身上。

进山背柴那天,冯副指导员他是最高长官,带队的也同样背一捆柴。冯副指导员体质很差,身材属纤瘦型,他家属怕他吃不消,不仅自己捆了一捆,还从冯副指导员捆好的柴捆里抽出了几根加进自己的柴捆里。我们对她说,你就不要背了,全当进山玩玩,她不干。我们又劝说,那你就少捆一点,就当是帮冯副指导员背的,她还是不干,我们只得由她。每次进山背柴,警卫排一班长背得最多,几乎是我们的1倍。他是四川人,好像对此类活计特别在行。背柴时,他总是带把柴刀和绳子,到达背柴地点后,他先用柴刀把柴木砍短,然后用绳子把柴木捆成两捆,像担柴禾一样把柴担起来。他还有一个诀窍,两捆柴,一捆重,一捆轻,担柴时,人靠近重头,这样在爬山下坡转弯时,轻的那头向上,转向的空间就大了,不受任何影响。而我们呢?几乎都是一捆柴,扛着走,扛累了换肩,行走慢不说,还受地形的限制,非要到比较宽阔的地方才能换肩。一班长不仅每次背得多,而且还返回得快,大家气喘吁吁返回到连队时,他早已洗漱完毕了。

我们和冯副指导员及家属,走走歇歇,歇歇走走,回返又是翻山越岭,我们是汗流浃背,副指导家属也是粉面桃花,但她不叫苦不叫累。你想,一个大城市里来的,一个从未走过山路的女人,怎么能和我们年轻小伙子比呢?但就是那一天,她硬是一步不落地跟着我们队伍,把一捆柴背进了我们连队的伙房。

作者:傅烈文,1969年12月从湖北入伍,曾任1连战士、47团勤务连班长

——摘自《光荣啊!铁道兵》

编辑:向日葵