魂撼滇西:这是一片鲜血染红的土地

最近,小日本首相高市早苗那番“台湾有事就是日本有事”的狂悖谰言,简直就是军国主义阴魂的无耻叫嚣,是对我们滇西抗战英灵的公然践踏!身为一名云南的退役军人,我怒血贲张!

11月28日,循着七十余年前的烽火狼烟,我们重踏滇西热土——先登松山,再谒腾冲国殇园,以我滚烫的赤诚,告慰长眠忠魂。

要知道,云南,是抗日战争时期唯一将日军彻底赶出国土的省份,这片红土地上的每一寸山河,都浸染着英雄的热血与百姓的赤诚。

车抵保山龙陵,松山如一尊血染的巨人,矗立于云天之下。还未攀上山腰,耳畔幌忽已然炸响当年的枪炮轰鸣、将士嘶吼。1944年6月,松山战役打响,日寇第56师团下属拉孟守备队,凭借海拔2200米的险要地势,构筑起“东方马其诺防线”般的钢铁堡垒群。地堡深达地下数十米,上层设射击孔,下层藏兵囤粮,火力点星罗棋布,战壕与暗堡纵横勾连,还布下层层铁丝网与地雷阵,每一处隘口都淬着死亡的寒光。

远征军第71军新28师首战受挫,伤亡惨重。第8军接棒后,迅速调整战术:先以重炮群对主峰地堡实施饱和轰击,炸得日军工事碎屑飞溅;再派工兵部队匍匐前进,用炸药包炸毁前沿铁丝网与暗堡,为冲锋部队撕开缺口。面对日军深藏地下的核心堡垒,将士们祭出“坑道爆破”的狠招——在堡垒下方日夜挖掘地道,装填近千公斤烈性炸药。一声惊天巨响过后,日军主堡轰然坍塌,硝烟弥漫中,远征军战士端着刺刀冲锋,与残敌展开白刃肉搏。那些稚气未脱的“娃娃兵”,脸上还挂着少年的青涩,却握紧了比自己还高的钢枪,刺刀卷了刃就用枪托砸,子弹打光了就抱着敌人滚下悬崖。堡垒久攻不下时,敢死队便身绑炸药,从悬崖峭壁迂回渗透,与敌人同归于尽。整整95天的鏖战,远征军以伤亡7763人的惨重代价,全歼守敌1260人,将侵略者的旗帜从山巅扯下,让胜利的号角响彻云霄!

而在这场撼天动地的鏖战背后,是滇西大地万众一心的铁血支援。保山知县朱嘉锡,听闻前线军需告急,当即在县衙前摆下香案,亲手将祖传的田契、金银悉数捐出,振臂高呼:“国破家何在!今日捐尽家财,只求保我中华寸土!”富商巨贾打开粮仓钱柜,将积攒的粮米、银元一车车送往军营;寻常百姓拿出家中仅存的口粮,甚至拆下房梁木料,只为给前线多修一道工事、多造一枚土雷。

我在松山脚下听闻这样一段往事:一位滇西妇女,被战火逼得流离失所,早已饿得奄奄一息。远征军将士发现她时,含泪递上仅存的半袋糙米,她却颤巍巍地推开,用尽最后一丝力气说:“战士们打仗,更需要粮食……”任凭将士们百般劝说,她始终不肯接下一口粮,最终,在饥寒交迫中溘然长逝。她倒下的地方,后来长出了一株倔强的山茶,岁岁年年,开得如血似火。一位僳僳族妇女,在深山里碰见一位身负重伤,昏迷不醒的美国空军飞行员(飞虎队成员),因找不到饮水,她就用自已的乳汁抢救,使其脱险;还有个扎着羊角辫的小姑娘,每日天不亮就挎着竹篮进山,采来草药送到战地医院,她的小手被荆棘划得满是血口子,却笑着说:“叔叔们打鬼子,我要让他们快点好起来。”更有那蜿蜒千里的滇缅公路,本是悬崖峭壁间的天堑,却被滇西妇孺用双手生生凿通。白发老妪背着竹篓,蹒跚着搬运石块;年轻媳妇放下襁褓中的婴孩,抡起锄头刨挖山岩;七八岁的孩童,也提着小筐捡拾碎石。烈日灼裂了皮肤,荆棘划破了手掌,她们却哼着抗日歌谣,日夜不息。这条路,是用数十万滇西人的血汗铺就的生命线,每一块路基下,都埋着百姓的赤诚;每一段路面上,都印着妇孺的足迹。抗日名将寸性奇的父亲寸大进,88岁高龄,眼见国土沦陷,日寇猖獗,恨自己年事已高,无力报国,遂坐在大罗绮平观音寺被雷电击断的千年古杉下,含恨绝食而亡,死后双目不瞑,彰显了民族气节。

战役间隙,常有战士与乡亲们围坐在篝火旁,说着临别前的嘱托。有个来自四川的年轻战士,把贴身揣着的家书塞给村寨里的阿婆,红着眼眶说:“阿婆,要是我回不去了,您就把这信烧在松山上,让我听听家乡的风。”阿婆攥着那封皱巴巴的信,抹着眼泪点头,转身杀了家里仅有的老母鸡,炖成热汤端给战士们。还有个排长,把自己的钢笔送给常来送草药的小姑娘,叮嘱她:“等打跑了鬼子,一定要好好读书,将来建设咱们的国家。”这些沉甸甸的嘱托,藏着战士们对家国的眷恋,也成了滇西百姓守着的念想。

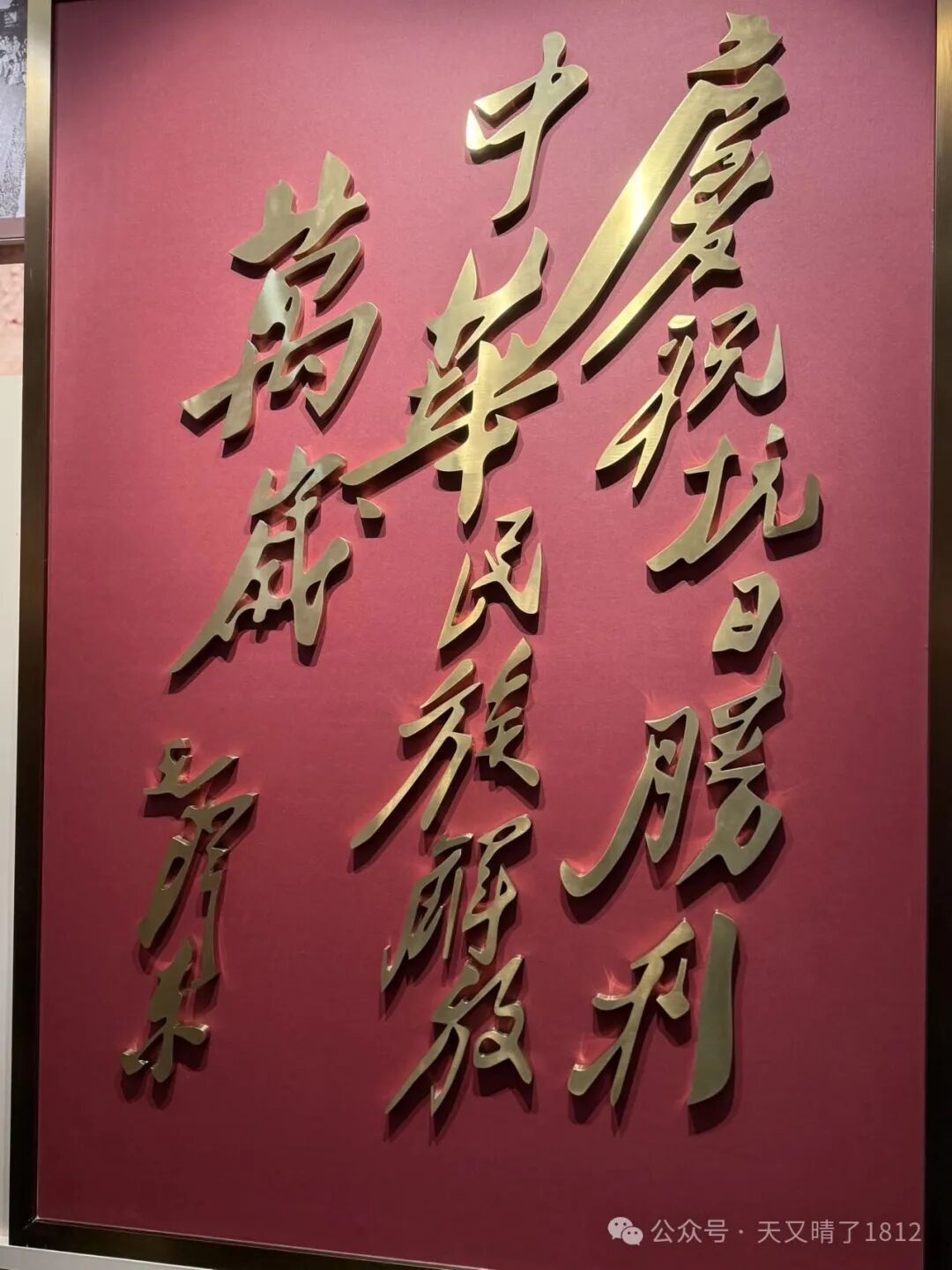

辞别松山,我怀着满腔悲怆,踏入腾冲国殇园。苍松翠柏掩映间,高约3米,全长1 3 3米,用火山青石镌刻,由14个大面组成,曲折向前,不断升高的"远征军名录墙"刻满了十万三千一百四十一位远征军的名字,三千余座墓碑整齐排列,如同一支整装待发的军队。碑上的名字,有的清晰可辨,有的已被风雨侵蚀得模糊不清,可每一个名字背后,都藏着一段气壮山河的传奇。

1944年5月,腾冲反攻战打响,远征军第20集团军强渡怒江,向盘踞腾冲的日寇发起猛攻。腾冲古城墙高壁厚,以巨石垒砌,日寇在城墙上密布火力点,城墙下挖设壕沟,还将民房改造成防御据点,依托坚固工事负隅顽抗。远征军采取“空地协同、步炮结合”的战术,先呼叫“飞虎队”战机对城墙及城内日军据点实施精准轰炸,炸出缺口后,再调集山炮、野炮抵近射击,轰塌城墙残垣。巷战阶段,远征军将士化整为零,组成若干突击小队,用火焰喷射器焚烧日军盘踞的民房,用手榴弹肃清暗藏的火力点。每一条街道都成了血肉磨坊,每一座房屋都成了厮杀战场,战士们逐街逐巷、逐屋逐院与敌厮杀,往往为争夺一个院落,就要付出数十人的伤亡。

腾冲名士张问德,年逾花甲却临危受命,出任腾冲县长。他拖着病体,奔走于深山村寨,组织民众抗日,写下《答田岛书》,字字铿锵,句句泣血:“余恨不能手刃汝等倭寇,然中华儿女,宁为玉碎,不为瓦全!”他亲自带领百姓组成担架队、运输队,冒着枪林弹雨抢救伤员、运送弹药。反攻腾冲时,有位姓王的铁匠,连夜打造了上百把砍刀送到军营,自己也拎着一把淬火大刀跟着战士们冲锋,他说:“我的铺子被鬼子烧了,我要亲手砍死这帮畜生!”百姓们手持锄头、扁担,与远征军将士并肩杀敌,有的村民被日寇抓住,宁死不屈,对着敌人的枪口破口大骂,血溅当场仍高呼“中国必胜”!

腾冲光复前夜,一位奄奄一息的战士拉着张问德的手,用尽最后一丝力气嘱托:“县长,帮我看看……光复后的腾冲,太阳会不会更亮?”张问德紧紧握住他冰冷的手,哽咽着承诺:“会的,一定会的!”战士听后,嘴角露出一抹微笑,永远闭上了眼睛。历经四十二天的血战,腾冲终于光复,这座千年古城虽沦为焦土,却挺起了中华民族不屈的脊梁。

光复那日,滇西的天格外蓝,腾冲的街头却没有太多的欢腾,只有满城的呜咽与肃穆。幸存的百姓们自发地涌向街头,捧着自家仅有的白米、腊肉,摆在战士们的灵前;老人们点燃香烛,颤巍巍地朝着松山的方向磕头,嘴里念叨着那些再也回不来的年轻名字。当年收了四川战士家书的阿婆,拄着拐杖爬上松山,将那封早已泛黄的信笺点燃,火苗跳跃间,她对着群山哭喊:“娃儿啊,鬼子打跑了,你听听,家乡的风,吹到松山了……”那个接过排长钢笔的小姑娘,如今已是满头白发,每年清明,她都会带着钢笔来到国殇园,在墓碑前一笔一划地写字,告诉长眠的先烈们:“叔叔,我好好读书了,咱们的国家,越来越强大了。”

国殇园的忠烈祠前,常年摆放着滇西百姓敬献的山花,那是用山间的山茶、杜鹃扎成的花圈,岁岁枯荣,从未断绝。我在祠前偶遇一位年过九旬的远征军老兵,他坐在轮椅上,枯瘦的手抚过冰冷的墓碑,浑浊的眼睛里泛起泪光。他喃喃地念叨着当年战友的名字,念叨着松山上的炮火,念叨着腾冲巷战的硝烟:“老伙计们,我来看你们了。如今国泰民安,山河无恙,你们可以安息了……”风过林梢,松涛阵阵,似是英灵在回应这片土地的深情——他们用生命守护的山河,如今国泰民安;他们用热血浇灌的土地,早已繁花似锦。

站在忠烈祠前,我缓缓低下头,任热泪打湿衣襟。每一块墓碑,都是一座不朽的丰碑;每一个名字,都是一曲壮烈的悲歌。那些军民同心的往事,那些沉甸甸的临别嘱托,那些光复后祭奠英灵的肃穆场景,那些老兵晚年追忆先烈的喃喃低语,不是泛黄的史料,而是刻在红土地上的铮铮誓言,是流淌在民族血脉里的不屈精神。战后的腾冲人民,始终没有忘记先烈,始终继承着先烈的精神奋发向上,至今他们不接待任何一个日本人。国殇园内的旮旮里有一个雕塑,一个日本兵被腾冲人民五花大绑跪在地上向烈士谢罪,还有一个据说埋有3个日本兵的倭冢,日本政府要出巨资迁回国,腾冲人民都没答应!

身为一名退役军人,我曾身着戎装,守护家国;如今脱下军装,军魂早已融入骨血。高市早苗之流的狂妄叫嚣,不过是蚍蜉撼树的闹剧!历史的铁证如山,军国主义的迷梦注定再次破灭。云南这片热土,曾以军民同心的伟力驱除外敌;而吾辈后人,更当以先烈为镜,继承他们的遗志,扛起时代的重任。只要祖国需要,我愿再次披甲上阵,用铮铮铁骨捍卫祖国领土主权的完整;愿以毕生之力,守护这片先烈用生命浇灌的热土,让五星红旗永远飘扬在中华大地的上空,让和平的阳光永远照耀着这片山河。

作者: 龚清

作者简介:

龚清,云南省永善县人,1978年12月入伍,在铁道兵八师38团连队当兵,兵改工前夕调入团宣传股,历任新闻报道员、新闻干事。1984年兵改工后,历任中铁十八局集团三公司宣传部副部长、部长,中铁十八局集团华东公司党委副书记、书记;中铁十八局集团路桥公司党委书记、总经理;中铁十八局集团云桂区域指挥部指挥长。现已退休。

编辑:开门见喜