1.抢修河口大桥首战告捷

中越河口大桥被溃逃前的越军炸毁。(付培敏摄)

1979年2月17日下午3点24分,越军抵挡不住云南前线我军的强大攻势,在溃逃前用多吨炸药炸毁河口大桥老街桥台,残梁一头落水,一头倚在三号墩上。2月21日,铁二团接到昆明军区前指抢修河口大桥的命令。

1、团首长靠前指挥,制定抢修方案

铁二团立即成立以政委孙广才、副团长毕凤富和机关、营连人员参加的前线指挥组,组织参加抢修的连队,携带各种抢修器材,火速向战场集结。22日,各连先后到达河口,开始抢卸物资、机械、器具。二营部技术员谭祖保带领测量班战士王庆生、陈尼、巫福生、胡孝平等人,火速赶到大桥两边开始测量,为抢修取得第一手基础性数据。团前指挥抢修紧急会议在河口边检站两张乒乓球台前举行。会议作出如下抢修方案:一是在已炸毁的老街桥台原址搭设枕木垛作为军用梁的桥台;将三号墩顶帽混凝土凿低45厘米。二是架设32米跨64式军用梁7片,第一组军用梁采用双片悬臂拖拉,千斤顶落梁到位后在该梁上平拖第二组军用梁。三是在靠近三号墩的残梁上搭设枕木垛,作为悬臂拖拉的临时支墩。四是所需枕木从南溪河浮运到对岸,卷扬机等机具用汽车通过红河我军架设的浮桥,经谷柳绕行运达老街桥头。会议对参与抢修的各个连队明确了任务。

铁二团前指抢修紧急会议在河口海关乒乓球台举行。会议决定了河口大桥抢修方案,明确了各单位任务。政委孙广才、团长李慕韩、副团长毕凤富、参谋长许永清分别讲话进行动员。

左起:许永清、陈顺昌、马佳骥、李守域、孙广才、吕立元、朱起珊、毕凤富、张伟、董元通、李慕韩、姚祖高、何柱生、龙光杰、曹励强、姚尚明(付培敏摄)

2、清障与搭设枕木垛,一连奋勇当先

清除障碍是抢修的第一步。 障碍分两块,一块是桥上的铁丝网和旧车厢,由一、四排负责; 一块是老街桥台的清理、整平和加固,由二、三排负责。

22日下午,一连乘车到达河口。一、四排的战士们甩下背包,拿起铁丝钳、 钢铁钎、大锤、粗麻绳等器具材料,火速奔向大桥。越寇把铁丝网紧紧地扣在车皮北端, 铁丝网上的 “剌”让你有力使不上,你必须小心使劲地用铁丝钳将它剪断。 连长陆效明抓住一角使劲地扯拉并大声提醒大家注意安全。老职工姚祖高经验多,他用钢钎穿进铁丝网,和另一战士合力向外拖拉,一下子将铁丝网拉成了长条。排长周长亮指挥集中力量照此办理。这铁丝网像一条“癞皮狗”毫不情愿地离开车厢,到它该去的地方歇着。正在这时,政委孙广才、副团长毕凤富来到现场,连长陆效明上前汇报,政委交代:“前线在等着我们,军区前指首长在看着我们,一定要注意安全!”陆效明坚决地说:“好!请政委放心!”

团首长第一时间来到抢修工地,大大鼓舞了士气。清除了铁丝网,接着要拖走越军置放在桥上的那节旧车厢,而拖走车厢必先掀掉压在上面的钢轨。车厢上面怎么有钢轨?这是越军溃逃前通过地道布线遥控将老街桥台炸毁,瞬间巨大的爆炸力将桥台炸飞的同时,也将地面上的钢轨绷断,钢轨像“面条” 一样拋向天空,反弹向后重重地砸在越军事先置放的车厢上,将车厢西侧砸塌了一块。这长长的钢轨拦腰通过车厢,前端一块由夹板连接下垂到大桥护拦下方,后端弯曲着与残梁连结, 把车厢紧紧地“固定”在大桥上。拖,试了一下,根本不动。怎么办? 拖走车厢必先掀掉钢轨。而掀掉钢轨必先打掉前端的一截,使它的总重量变轻些。这时,大锤派上了用场。副连长朱祖鑫首先甩开大锤, 砸得连接那钢轨的夹板叮铛响。由于那夹板跨过护栏,高度2米5,人只能站在护拦杆上,脚下不稳,甩大锤的力量受限,周泉根等战友过来扶着副连长的腿,使他放心用力。这时,老职工姚祖高自告奋勇过来帮忙,其他战友轮流过来战斗,终于砸掉了夹板,前一截钢轨“扑通”一声掉进了河里。接着,副连长朱祖鑫、排长刘瑞合带领三个战士爬上车顶,用钢钎一点一点撬,随着“一、二、三”的吼声响起,压在车顶多天的钢轨“哗啦”一声坠落桥面。等待拖车的战友们也哗啦一阵欢呼。“快下来,快下来!”他们等得有点着急,招呼上面的五位战友快点下来。“预备,跳!”副连长一声令下,五人一齐从两米多高的车厢上跳下。接着,大伙用粗麻绳扣住车轴,前边拉,后边推,呼拉拉一溜小跑,至此,桥面的障碍清除胜利结束。

一连指战员们奋力将越军挂在旧车厢上的铁丝网拖走。(付培敏摄)

一连副连长朱祖鑫、排长刘瑞合带领三名战士爬上旧车厢,五人合力将钢轨撬下来。左起:刘瑞合、徐奕平、朱祖鑫、罗庭芳、( )。(付培敏摄)

二排、三排清理加固老街桥台的战斗同时进行中。

老街原桥台已不见踪影,现场一片狼藉。要把桥台原址清理整平加固,为搭设枕木垛创造条件, 是一场硬仗。头上,是六十多度的陡坡,脚下,是滔滔流淌的南溪河。几十人挤在三十来平方的乱石上作业,要靠坚强而又灵活果断的现场指挥,才能发挥最大的效能。连长陆效明指挥大家猛挖基础,顿时银锹挥,铁镐舞,锤砸钢钎火花飞溅,凿开层层混凝土,转眼5个半小时过去,开挖144方土石,新桥台基础清理初见轮廓。紧接着,要在这初见轮廓的基础边沿,垒上装沙石的草袋以固定边坡。草袋装满沙石已经摆在沙滩上,每袋100多斤,背上它爬上陡坡放到台基础,再摆平压实是一道严谨的工序。草袋里的石头与扛在肩膀的骨头相碰并磨擦着,那是一种什么滋味?这完全是一场比体力拼毅志的战斗。副连长朱祖鑫清理完车皮又走在背草袋的队伍里,榜样的力量是无穷的。二班长司庆海打大锤磨破了手,一声不吭,瘦弱的身体没有一袋沙石重,但扛草袋跑得比谁都快。经过11个小时的连续战斗。一连负责的清障工作提前完成。

23日凌晨,一连在老街桥台草袋加固的基础上,又开始了一场搭设枕木垛的战斗。

搭设枕木垛要将1000多根枕木从河口北岸运到南岸,怎么运?前指原先在三种方案中比较:一是用汽车拉,走红河浮桥绕过去;二是从残梁上人力扛过去;三是从水里浮运过去。第一种方案虽然省力,但绕一圈过浮桥与友邻部队的坦克及车辆争路,实在没有把握, 放弃。第二种方案人力扛过残梁,太陡太险,同时和七连在桥面拼梁作业有干扰。放弃!根据侦察涉水的经验,陆效明连长向指挥部建议:“从河里运过去!”被采纳。

决心一下,立即行动。周泉根侦察下过水,知道哪里深浅,扛起枕木第一个探路。连长陆效明、指导员文载斌、副连长朱祖鑫、副指导员武平和以及三个排长,脱下上装、长裤就下水,扛起枕木走在第一梯队。战士们一看这阵势,谁还自甘落后?大家奋勇争先,罗庭芳还扛两根。刹那间,南溪河出现了一条由枕木组成的黑色长龙。早春的南溪河水有几分凉意,上下落差大,水流湍急。大家扛着沥青浸泡过的油枕,每根近百斤重,浸上水在肩上又粘又滑, 走在水里深一脚浅一脚,不少人重心不稳,连人带枕木同时摔倒在水里。大家毫不气馁爬起来继续战斗,艰难地扛完第一趟。文指导员从不少人摔倒时枕木浮在水上总结经验,决定改变战术,干脆漂在水上传。结果越传越有经验,队伍站成月牙形,枕木扛到上游再放下水, 利用水的浮力和流向下游的力量,加上人工传递,正好到达桥台处集中靠岸,然后扛上桥台。詹少文排长带领全排战士负责将靠岸的枕木扛到桥台,刘瑞合排长带领全排负责搭枕木垛。但如何搭? 一营部老职工张志灿是权威。当年56岁的张志灿,是浙江诸暨人。1950年入伍,参加过抗美援朝和援越抗美,木工技术八级,战场上立排架墩和搭枕木垛是他最拿手的行当。他告诉刘瑞合及其战友们枕木怎么放, 扒钉怎么钉,这边说说,那边看看,手把手教大家干活。连长陆效明表扬老张师傅经验就是多,张师傅哈哈大笑,连忙说:“哪里哪里,陆连长过奖过奖! ”他软绵绵的诸暨口音十分好听。

枕木集中靠岸扛到桥台走30米爬40度坡,刚从水里捞起来更是滑不拉几,排长詹少文走在前面,战士们越干越来劲。烈日当顶, 晒烫了沾在大家身上的沥青,头、脸、脖子、肩膀直至大腿,都烫脱了皮。再遭水、汗浸泡,一动疼痛钻心。大家咬牙坚持。炊事班周大华等人涉水抬来饭菜,还有甜甜的绿豆汤。指导员招呼三次:“下一点了,快上来吃饭!”可未见人来,大家连声都不吭。 突然“轰、轰、轰……”敌人打来了六发炮弹,落在岸上,这下南溪河像沸腾的锅:“快上!快上! ”却是把枕木扛得飞跑,传得更快,没一人上岸躲避。友军惊动了,有几人冒着敌人的炮火来河边围观。

看,天上硝烟飞渡,水上枕木穿梭,河里号子声声,两岸喝彩不断。好一幅壮美的河口抢修图!

一连奋战9小时,运送枕木、方木、杂木共计1500根,提前7个半小时搭起高4米、长6米、宽5米2的枕木垛。只等架梁了。

一连官兵在南溪河中利用水的浮力将1500多根枕木浮运到老街桥台河边。

一连指战员在老职工、八级木工张志灿(左侧指手者)的指导下,迅速搭起了枕木垛。

3、炮削墩帽显高手,卷扬机过河全靠拼

抢修河口大桥即将使用的是“六四式”军用梁。这种军用梁是我军自行研制的一种适应战时铁路抢修、平时抢险救灾的拼装式快速应急便桥。它由三角架、端构件拼装并用套管螺栓连结。河口大桥是上承式桁梁,要架设六四式军用梁,经实地测量计算,必须把三号墩帽靠越方一侧,“削”掉45厘米。怎么“削”?人力钢钎大锤凿,简单、 保险,但费力,时间更不允许。只有风枪打眼放炮,来得快。但它的风险是,既不能炸药放多了,炸坏整个墩帽,那就事与愿违;也不能炸药放少了,做成“夹生饭”,同样也耽误时间。 按施工俗语叫“控制爆破”,这是真正的技术活。这任务交给了三连, 但真正唱“主角”的,是老爆破工姚祖高。

三连接受任务,立即行动。副连长吴作春带着班长侯高华、风枪手杨振良等人,扛着风枪风风火火来到现场,听取二营工程师张伟的讲解。工程量一小点,但是,时间太紧、要求太高、责任太大了。不等张伟说完,吴副连长就想提问。张伟说:“我知道你要说什么,不要讨论了,炮眼怎么打是你们的事,但打哪里,打多深、炸药装多少等等技术上的问题,你们要完全、绝对听从姚师傅的指挥。”说着,他把三营的老爆破工姚祖高从身后拉过来,介绍给同志们。

姚祖高1930年9月11日出生在贵州省松桃县一个贫苦的农民家庭。当年49岁。中等个,大眼睛,厚嘴唇,开口先笑是他的主要特征。1951年入伍就参加了抗美援朝。他没有文化,但跟着战友学加上自学,进步很快,尤其他学习爆破更是出类拔萃。战场上成百上千次爆破实践,使他熟练掌握对各种物体的爆破技术参数和经验。1956年, 铁二团在鹰厦铁路施工,铁道兵为加快施工进度,在全线各部队开展各类技术比武,姚祖高在爆破比赛中拔得头筹,王震司令员亲手为他颁发“爆破技术能手”荣誉证书。1965年9月,铁二团援越抗美出国参战前夕,昆明市政府交给铁二团一项大爆破任务,就是用5吨炸药, 将西山一块巨大危石清除,姚祖高指导11连战友干活,用干净利索的大炮清除危石,使铁二团名声在昆明家喻户晓。至于在援越抗美跨五年1300个日日夜夜,姚祖高用他精湛的爆破技术,为越南人民的抗美救国斗争作出了不可磨灭的贡献。今天,越南当局以他们忘恩负义的丑恶行径,炸断了中越友谊大桥……

往事如烟。

“吴副连长好!大家好!”听完张工程师的介绍,姚祖高笑着向三连的战友们打招呼,“这墩帽要削掉45公分,小工程,大家听我的,有把握的。”他一边说,一边在墩帽上用小石块画上小圈圈一一即打眼的位置,同时告诉打眼的深度。这时十连压风机已经就位,司机、 1973年入伍的江西籍老兵徐德时,已经将长长的风管拉到三号墩前, 只等通知就可立即送风。九连战友也为三连搭好了脚手架。三连战友,就看你们的了。

三连班长侯高华,1973年入伍的郓城兵,入伍就在铁二团襄渝线旬阳段隧道施工,那是一段艰难的岁月。艰苦的施工环境使他成了出色的风枪手及爆破工。出发前侯高华代表全班第一个把决心书交到连长手里。表示:“只要活着一分钟,就要战斗60 秒。请党支部将最难的任务交给我们,争取人人立功!”“干吧! ”只见他麻利地接上风管,抱住风枪钻杆对准姚师傅画的圈,开关一拨拉,风枪突突突地响地起来了。打风枪对于侯高华是驾轻就熟,只是这场地——3号墩帽地方太过局促,站在脚手架上略显别扭,施展不开拳脚。但这是战场,那有舒服的事?风枪突突,粉尘四溅,溅满全身他毫不在意。转眼5个小时过去,到深夜11点。一排溜炮眼完成一半了,他心里想明天10点完工应该有把握,正想着如何快点将炮眼打完,炊事班长马镇森将半桶绿豆稀饭送到桥头,他大声招呼侯高华上来喝一碗再干,而全神贯注操作风枪的侯高华根本听不见。突然,“叭叭”的枪声从老街方向传过来,藏在老街地道里像硕鼠一样的越寇日子也很难过,放放枪是他们垂死挣扎的本能。副连长吴作春下来替换侯高华干一会,侯高华告诉副连长,这钻杆有点不对劲了,实在影响操作,如何是好?连队钻杆已没有备用的了。赶紧报告请求支援钻杆!然而,这深夜到哪里找钻杆?

“十二连有好钻杆。” 一营营长何柱生是原十二连连长,自卫还击前两年才到一营任职,他对十二连的家底很清楚。当他向参谋长许永清汇报说三连墩帽打眼钻杆不够、十二连有好钻杆时,参谋长指令电告十二连连长张大礼,立即带队送十根钻杆、钻头过来!

十二连住在老范寨,离河口 80公里。晚上熄灯号已吹过。张连长接到命令,立即安排人员落实钻杆、钻头,并与指导员杨远春交代连队工作。不一会张连长、统计员潘元平,五班副郭传义、六班副黎声才全副武装出发,黑夜里急奔老范寨车站,张连长找到值班站长说明情况,值班站长向南溪站电话求援。南溪站马上派一辆轨道车于深夜11点40分开到,张大礼等四人上了轨道车,开开停停,司机不敢开大灯。山腰、蚂蝗堡车站对面就有越军,时常居高临下开枪袭击我方,多次打坏我方车头。 还好,凌晨2点,他们终于到达河口车站。一下车,领导们就迎了上来,像久别的亲人重逢,见到钻杆、钻头,更像见到了宝贝。“马上更换!”副连长吴作春招呼侯高华,这时的侯高华从昨晚6点开始,已干了8小时,共打了近百个炮眼,这之前一天一夜没有休息。任务已近尾声。他浑身上下一层白粉,只有两只眼睛在眨。 看到三连的同志一脸疲倦,连长张大礼对郭传义、黎声才说:“你俩上!”郭传义、黎声才是连队的风枪手技术骨干,更换了新的钻杆、钻头的风枪,在他俩的操作下,突突突地响起。他俩一口气打了 10多个炮眼。有几个炮眼布置比较低,两人将身子系上保险绳悬在半空,郭传义撑风枪,黎声才用双手托着风枪当“支架”,终于完成。凌晨4 点,开始装药,姚祖高师傅亲自把关,五点钟炮响。3号墩帽准确无误地像切豆腐一样,切下了一块。

这就是铁道兵,不服不行。姚祖高,就是高!

南疆硝烟 奋力抢修铁路畅通抵前沿(上)作者 铁二团 姚尚明

三号墩帽被硬生生地切去了一块,显示铁道兵控制爆破的威力。老爆破工姚祖高功不可没。此图前方是一连排长詹少文率全排战士奋力将水中枕木扛上岸搭枕木垛。

三连第二个突击性任务是安装卷扬机。

抢修河口大桥,要将加上配重后长达近百米、重约数十吨的六四式军用梁拖拉到南岸,需要事先在南岸埋设“地龙”,安装卷扬机。这项任务又交给了三连。

三连主要担任警戒任务,昼夜不眠地守卫在17个哨位和一个机枪阵地上,警惕地守卫着河口大桥及抢修战友的安全。指挥部会议曾决定, 汽车拉卷扬机从浮桥过去,但帅仕金连长和何宗武指导员碰头形成两点共识:一是一连运枕木是从南溪河水里过去的,咱们抬卷扬机也从水里过去,从浮桥走路况太差且与兄弟部队车辆有干扰。二是抬卷扬机这样笨重的物件,需要在全连挑选身强力壮的同志,这样更有把握。 说干就干,帅连长立即把排长王成洲找来,让他先安排一个班去对岸埋“地龙”,为安装卷扬机做准备。然后开始点将,让通信员记录下来他要找的人员名单,通知立即来连部报到。一个40人的临时突击队, 在10分钟内组建完毕。帅连长大声对突击队员布置任务:“团指挥部命令我们把卷扬机抬过河去,安装,好拖梁!这活重,大家来,是我挑的,希望都把力气拿出来!”接着,他把突击队分成两组,一组由指导员带领去河两岸“修路”,一组由他和王成洲排长负责抬卷扬机。材料员已经将粗麻绳、抬扛撬棍准备好并大声向连长报告。连长一声: “好!出发!”

“卷扬机现在哪?”在河口火车站站台。离河边200多米。李保双、李平阳等“大力士”们来到卷扬机旁,七手八脚开始捆绑。这卷扬机体积不大,往大里说至多也就两立方,但重量不轻,足足一吨半,形象点说,它就是一个“铁疙瘩”。先是用两根枕木放在下面,大家齐心合力将“铁疙瘩”抬上枕木,然后粗麻绳捆绑,打成4个结插上4根抬扛,准备8人抬,其余人扶着间歇轮换。这期间七嘴八舌评头论足各抒己见,连长一声“准备”,立即鸦雀无声。8名“大力士”分别弯腰将抬扛压在肩头,“起! ”连长一声吼。只见大力士们挺起腰,咬紧牙, 呼啦啦大步流星。前进100多米王成洲排长询问要不要换一下,8名大 力士齐声:“不要”!他们一股劲一口气抬到河边。

河岸高5米垂直90度,何指导员带领的队伍正在“修路”,不过这 “路”是用枕木搭成斜坡。还剩三四根枕木钉好扒钉就可以“通行” 了。“铁疙瘩”从枕木斜坡上“滑”下去需要“滚杠”,指导员派人回连队找钢钎代替“滚杠”还未回来。“大力士”们正好喘口气休息会。 连长帅仕金走上“斜坡”用力踩踩,觉得蛮结实可靠。他一回身看见拿“滚杠”的同志已经回来。“好!好!”两声,大家继续干活。

“铁疙瘩”被一点一点移动到斜坡边沿,将它放到斜坡,一点一点 “滑”下去,颇费一番周折。帅连长先指挥用粗麻绳拴住后部,十多人抓住粗麻绳拉住“铁疙瘩”,不能让它“自由落体”,然后由十多人齐心协力慢慢将“铁疙瘩”挪到斜坡,“铁疙瘩”下面放上滚杠,拽住麻绳的大力士慢慢松劲,让它慢慢向下滑动,这些大力士必须用力拉并一起慢慢松劲,把拉、松拿捏得恰到好处,这活说起容易,做起实在困难。有一次稍不留神松放多些,你看把连长急得呀,要骂娘。还好, “铁疙瘩”终于按照人们的意志走出斜坡,落到了沙滩,准备过河。

在咱们中国,人们的模仿性极强。“铁疙瘩”怎么过河?也按照一连将枕木“漂”过去的办法,开始实施。但是这么重的“铁疙瘩”绑在十几根枕木上,那木排的“浮力”远远不能解决问题的。一下水,直往下沉。尽管四周都是人用手将它托住,但是不行。“还是抬吧!” 帅连长一声呼。于是重新捆绑,抬!

涉水将“铁疙瘩”抬过河,人员轮换。但是,侯高华、乔洪玺、 马洪增、赵性贵就是不肯。“好了,好了,不要争了,谁抓到抬扛谁抬吧!”连长又是一锤定音。“准备好!”又一声“起”!大力士们抬起 “铁疙瘩”开始过河。这是一条最浅的河路,是排长王成洲来回七八次,经反复对比才选定的路线。8人抬另9人前呼后拥,17勇士下到南溪河了,中间线区域水最深,河水急急地淌,越寇也不停地放冷枪, 17勇士谁也未把敌人的枪声当回事,他们知道自己的战友正在站岗。水,漫过膝盖、大腿、到达屁股了。这是最艰难的十多米,在水里抬重物和陆地是不同的,关键是深一脚浅一脚,不是“脚踏实地”,心中没底。“挺住!挺住!”连长帅仕金在后边,排长王成洲在侧面大声疾呼,大力士们咬紧牙关奋力向前,终于跨过那艰难的几步,踏上平缓的沙滩,又一鼓作气,将“铁疙瘩”抬到了将要上岸的“斜坡”,停下来喘口气,这一停,哎哟喂,有几个同志的腰几乎直不起来了,这“家伙”他娘的也太重了啊!

过河很费劲,上岸也不轻松。斜坡道已经停当。只不过是把下坡的程序倒过来,大力士们在岸上拉,下面的战友用撬棍抵住“铁疙瘩”,上下齐心合力,顺利上岸了。又是一鼓作气,卷扬机就位了。

这时的时间:1979年2月22日下午3点。午饭,回去吃吧! 三连,以他们顽强的突击精神和吃苦精神,又打了一个漂亮仗。(未完待续)

三连连长帅仕金、排长王成洲率17勇士,奋力将一吨半的卷扬机从南溪河抬到对岸安装好,为拉梁提供了保证。那一团人后边带帽者为连长帅仕金,左侧穿短袖者为排长王成洲。前方捞枕木的为一连官兵。

作者根据《南疆硝烟》整理

南疆硝烟 奋力抢修铁路畅通抵前沿(上)作者 铁二团 姚尚明

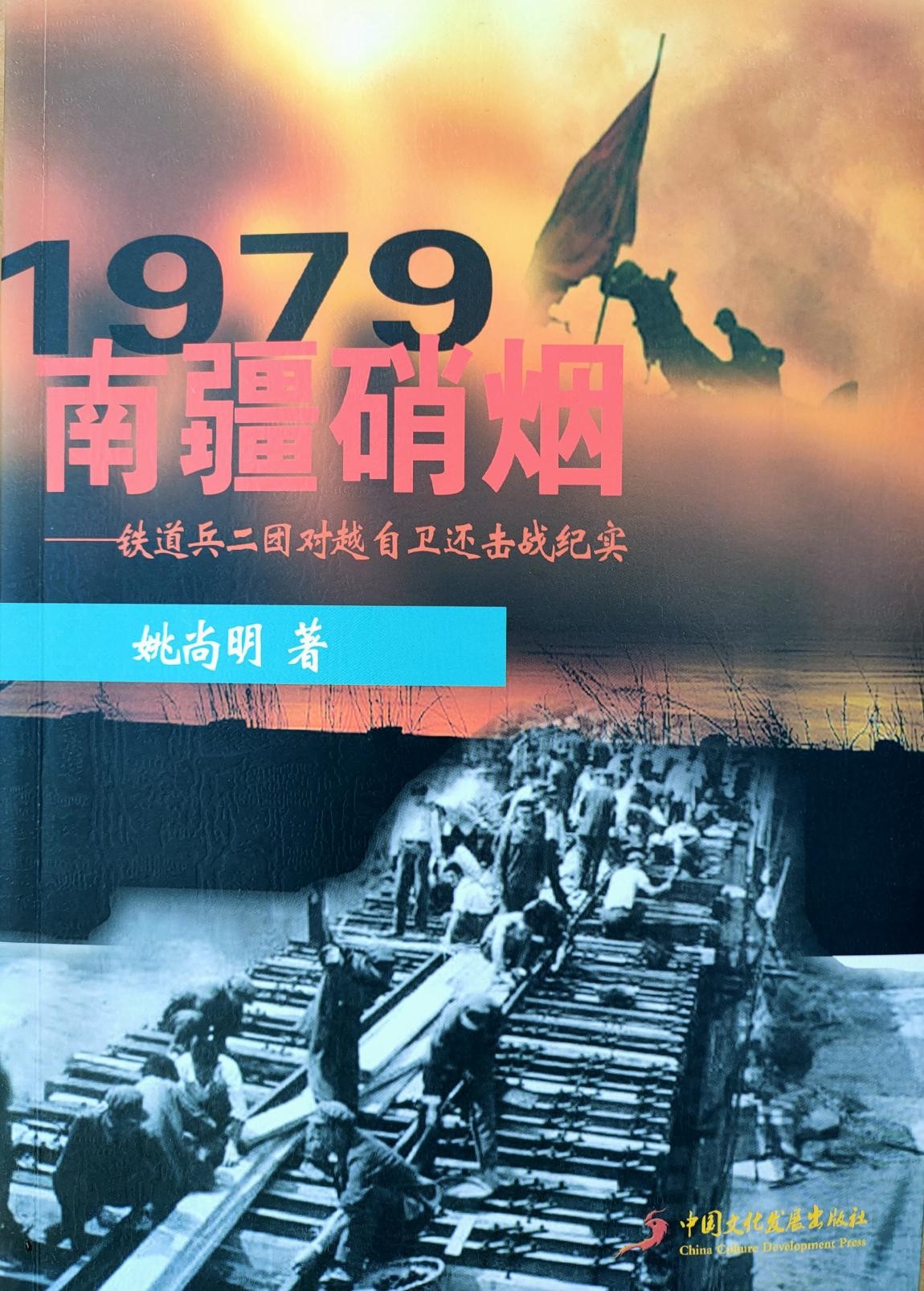

作者简介:姚尚明,1970年12月入伍,历任铁道兵一师二团战士、文书、排长、副指导员、教导员、政治处宣传股长、副主任。1979年参加对越自卫还击作战,荣立三等功。1984年1月随部队集体转业并入铁道部,历任铁道部十一局二处政治处主任、副处长、局水泥厂副书记、书记、中铁十一局集团二公司巡视员等职。曾参与编纂《铁道部十一局二处简史》,任副主审;著有《西线烽火——铁道兵二团援越抗美纪实》、《南疆硝烟——铁道兵二团对越自卫还击战纪实》;主编《他们从军旗下走来——铁道兵二团战友剪影》上下册、《中原筑路——铁道兵二团修建襄渝铁路文集》。湖北省十堰市作家协会会员。

编辑:乐在其中(本版编辑:岁月凝思)