我对军大衣和雷锋帽情有独钟

我对军大衣和雷锋帽情有独钟。1971年我随基建工程兵01部队到了辽宁省鞍山市。部队按规定发了军大衣,沈阳以北的发的是羊毛军大衣,沈阳以南发的是棉花军大衣。鞍山在沈阳以南,所以发的是棉花军大衣。

鞍山的冬季也很冷。站岗时最里边穿着白色衬衣和白色长裤,再穿绒衣绒裤,外套棉衣棉裤,再穿上大衣。晚上站岗1小时还是觉得冷。

部队规定,战士复员时入伍所在地属于温暖地区时不能带走军大衣,属于寒冷地区时可以带走军大衣。我入伍所在地是四川都江堰属于温暖地区,所以带不走军大衣,我深为遗憾!

我退伍后回到四川都江堰,虽然冬天地里还长着麦子和蔬菜,但这里湿气重阴冷,家里还比外边冷,于是我还是买了一件军大衣御寒。几十年了我对军大衣痴心不改,家里一直保存有军大衣。

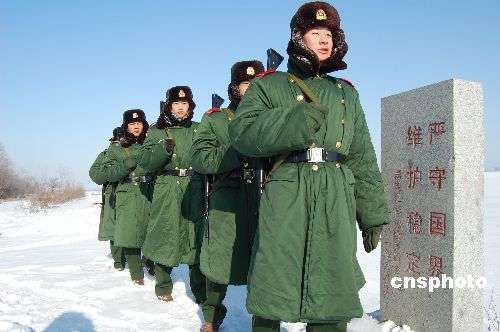

这个冬天,军大衣又火了。东北一所高校的大学生集体穿上军大衣御寒,成为一道靓丽的风景线。据这些大学生们反映,他们穿军大衣并非噱头或出风头,而是贪图价格实惠、穿着实用,比起价格不菲却经不起折腾的羽绒服,军大衣价格低廉,且既保暖又耐水洗。

上个世纪六七十年代,草绿色是流行色,一件军大衣常常是身份的象征。后来随着社会变迁,改革开放富起来,服装的种类繁多,冬季保暖被羽绒服取代,军大衣渐渐失宠。

大学学生穿着军大衣

65式军大衣属于我军制式军服,但是正是从它开始取消了肩章、领章,使得军大衣更加简洁、朴素和实穿,更贴近普通人群。这也是当时人民军队中官兵平等、不分等级、不分职务的具化表现。

“军大衣”实际上就是一件两排八扣、长度至膝盖、标准军绿色、棕色毛翻领的大棉袄。

关键军大衣不挑人,适合多种风格。可以敞开穿、披着穿、扣起扣子裹起来穿。在上世纪70到90年代,既符合了民众的优军情结,又保暖实用。因此受到社会不同阶层的广泛爱好。军大衣由国外流传而来,有百年的历史,我国首次使用军大衣还是在北洋新军,后面经过改良,军大衣一度风靡中国,1950年解放军首次统一配发一款冬装 ,一直使用到1955年。后面又有各种版本的军大衣,深受军人和群众的喜欢。

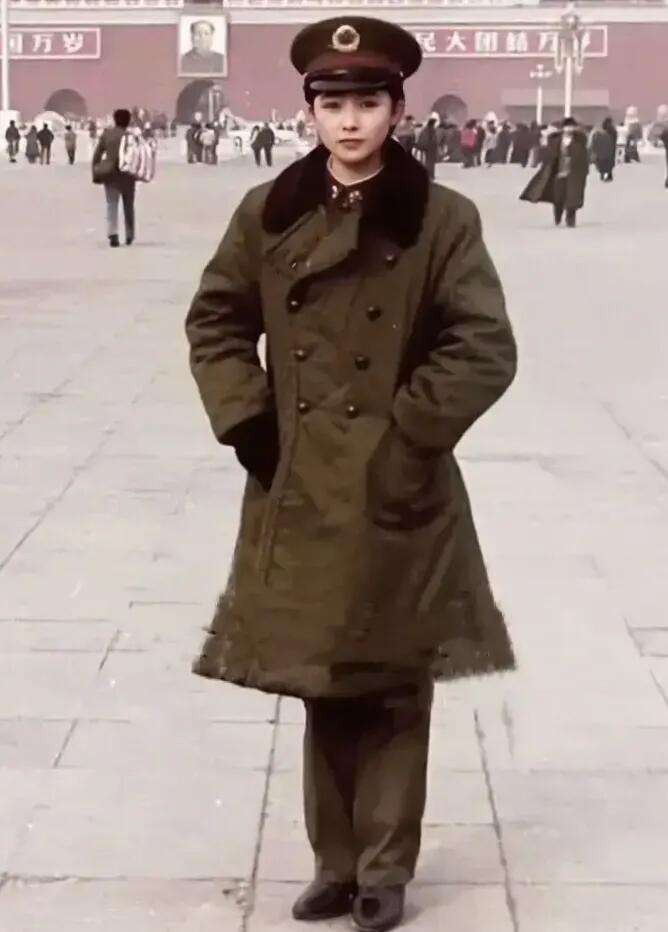

一名普通的解放军战士,身着军装,头戴棉帽,手持钢枪,目视远方,昂然挺立——当年的拍摄者不会想到,这幅照片日后会成为新中国发行量最大的英模肖像。就连那顶带护耳的棉帽,都有了另一个更广为人知的名字:雷锋帽。

考古到这里,该说说俄式军棉帽是怎么戴在中国军人头上的了。这种军棉帽来到中国,有一个美称,叫做“雷锋帽”。一位网民说“作为一名普通的中国人民解放军战士,雷锋同志在他短暂的一生中为中国人民留下了很多值得珍贵的东西。时至今日,他生命中的一些细节,还为当代青年所津津乐道、深切怀念、追慕效仿,比如……雷锋帽。”雷锋帽,也称为“栽绒帽”,指的其实是中国人民解放军55式冬常服中的棉帽,因为在所有关于雷锋的形象中,雷锋几乎都戴着这顶帽子而得名。

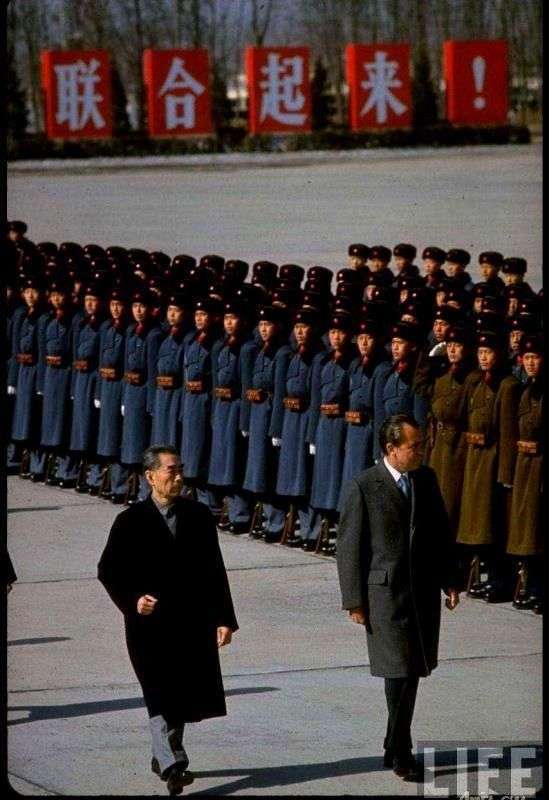

上世纪50年代,中国军队的军服明显带有很多的苏军痕迹。这顶棉帽,就这样来到了中国的军营。有一点不能不说,与苏式大檐帽、船型帽相比,这种样式的棉帽无疑更适合东方人的脸型,此后历次解放军服装改革,这顶棉帽都保留了下来。

65式军棉帽,帽徽是全红五角星。

大家最常见的,还是温区的军棉帽,毛皮是栽绒。戴着这种军棉帽的解放军仪仗队员,曾给1972年来访的美国总统尼克松留下深刻印象:“中国仪仗队是我看到的最出色的一支。他们个子高大,健壮,穿得笔挺。当我沿着长长的队列走去的时候,每个士兵在我经过时慢慢地转动他的头,在密集的行列中产生一种几乎使人认为行动受催眠影响的感觉。”呃,尼克松总统看到的每个士兵头上,都带着中国人民解放军的65式军棉帽。现在我在冬天有时还戴着被家人称为“雷锋帽”的帽子,因为它经济实用。

这几年我还保留着两顶雷锋帽。前几年一到冬天三九的天气我就戴着雷锋帽,家人笑我“土”。我觉得雷锋帽经济实用,把帽沿放下来遮住耳朵,真的很暖和!

我1971年冬天戴着雷锋帽在鞍山二·一九公园留影,当时我的部队是基建工程兵01支队。

编辑:开门见喜