茗饮南乡当有诗,笔耕北国未曾闲

——记甲骨學者唐兰

芥子

在22岁时,作为被一代国学大师王国维入眼的四位年轻人之一,唐兰在古文字研究领域的实力,不容小觑。故宫博物院研究室杨安先生在其《苔岑之契 师生之谊——谈马衡与唐兰的交往》中写道:“已故的张忠培院长对我说,故宫只有两个专家:一是马衡,一是唐兰。当然这有一定的夸张。但是以旧学的标准衡量,确实很难有人能与二位先生媲美。……”在甲骨学领域,唐兰因其在理论研究方面的贡献也得到了学术界的广泛赞誉。

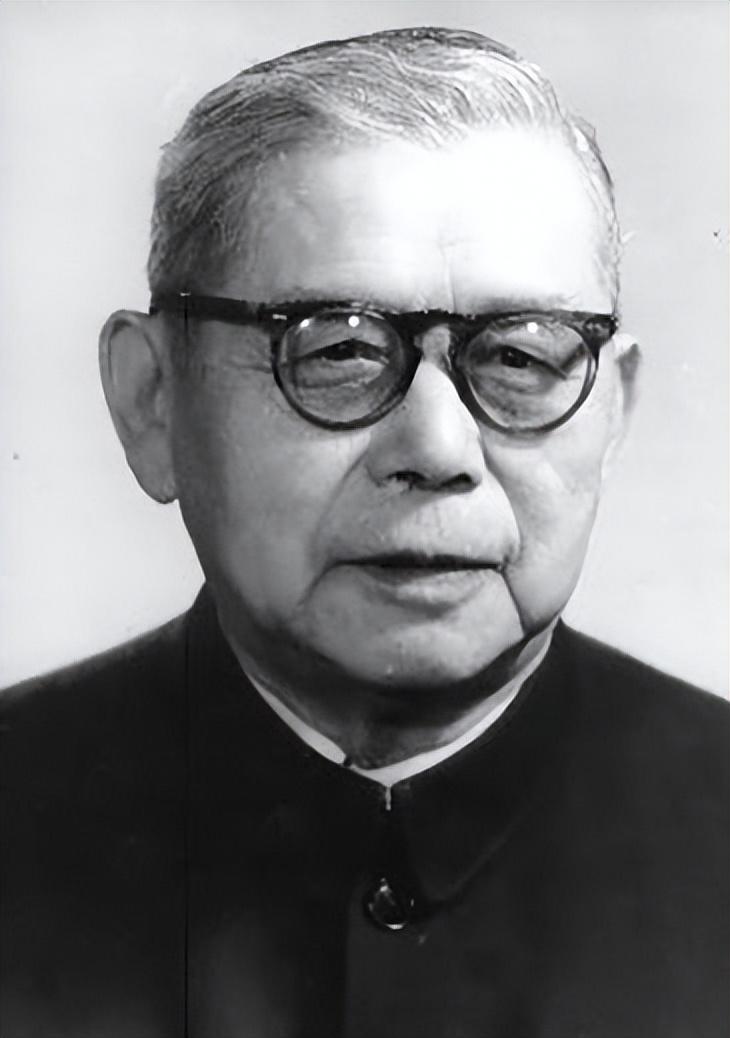

图1 唐兰先生

唐兰在其论著《天壤阁甲骨文存并考释》序中写道:“庚子甲骨初出……王氏(王懿荣)首次厚值得之,未几殉于义和拳之变。”他又写道:“甲骨之初发现岁为庚子,王氏既以其年卒,余又适以是年生,事之巧偶,有若是者。” 先撇开玄学不提,从这段文字中,我们能深切地体会到唐兰之于甲骨的一种历史使命感,以及对甲骨学事业那种不可割舍的情怀。

一、初识甲骨,得遇良师

唐兰年少时对古文字情有独钟,他在《殷虚文字记》自序中说:“余治古文字学,始于民国八年。”即公元1919年,那年他正好18岁。唐兰较系统地自学了汉代许慎的《说文解字》和清代乾嘉学派段玉裁的《说文解字注 》。

研究古文字,仅依靠自学,很难无师自通,更难以有所成。1920年,在同乡名士沈曾植的保荐下,唐兰进入了由著名教育家唐文治创办的无锡国学专修馆,成为了无锡国专的第一批学员。

在无锡国专求学的三年中,唐兰对传统“小学”典籍和传世经典文献做了大量阅读和深入研究,开始走上将古文字资料与传统文献对照研究的治学道路。他在《天壤阁甲骨文存并考释》自序中写道:“余由是发愤治小学,渐及群经。……及读孙诒让之《古籀拾遗》及《名原》,见其分析偏旁,精密过于前人,大好之……”由此,他开始接触甲骨文。

凭着天生的灵气,唐兰善于发现、掌握并运用科学的学习方法,使他的学业进步神速。他在学习甲骨文的过程中,收集了罗振玉对甲骨文的考释,依照《说文解字》的体例进行了编次。并对罗振玉、王国维的《流沙坠简考释》和《殷虚书契考释》“颇有订正”,将自己的研究结果写信给罗振玉,罗氏阅信后大为赞许。

罗振玉此前曾从沈曾植那里听说过唐兰,今看到唐兰果然不凡。他将唐兰的研究成果写信给王国维,王国维获悉此事,惊喜不已。不禁言道“后生可畏啊!”自此,唐兰与王国维也有了书信往来。

自1922年起,唐兰每次路过上海,必访教于王国维。两人“扺掌而谈,遂至竟日”。自身勤奋,又有名师指点,唐兰在1923年末的毕业考试中名列榜首,成为了无锡国专建校后的第一位“状元”。

二、钻研学问,尊重科学

受五四新文化思潮的熏陶,唐兰做研究,博采众家,有自己独立的思想。他从来不迷信古人,也不迷信前辈学者,包括他敬重的、指导和帮助过他的罗振玉、王国维。他曾对王国维的名文《生霸死霸考》进行过批评,对敦煌文献的独立考证,对德国大哲学家塔尔海玛关于古代中国哲学论述也有尖锐的评判。唐兰始终坚持在他青年时代形成的这种以学术为天下公器视野开阔、稔熟文献、文字雄辩的鲜明风格,并贯穿一生。在甲骨学的研究方面,也体现了他独立创新的思想。

图2 《殷虚文字记》

1931 年“九一八”之后唐兰受邀到北京大学、燕京大学、清华大学、辅仁大学、中国大学任讲师,讲授《尚书》、《诗经》、“三礼”和古文字学。期间他结合教学实践进行研究,先后撰写《殷虚文字记》、《天壤阁甲骨文存并考释》、《甲骨文刻辞考释》等专著和论文数十篇,逐渐形成了自己对于甲骨文等古文字研究的学术思想。

(一)独立的汉字构成论

唐兰认为:“关于文字构成的说法,旧时只有‘六书’。这种学说,发源于应用六国文字和小篆时代,本是依据当时文字所作的解释。”自许慎之后的学者囿于一家之说,并没有很大的进步。自殷墟甲骨文的发现,在文字学上确“又揭开了一个新的时代”。孙诒让的《契文举例》、罗振玉的《殷虚书契考释》虽然建立了殷墟文字这一新的学科,但依然没有突破“六书”的束缚,没有做到“搜集新材料,用新方法来研究文字发生构成的理论”。

唐兰在批判“六书”的基础上,提出了新的文字构成论,即将汉文字的构成分为三类:象形文字、象意文字、形声文字。后人简称为“三书说”。

陈梦家先生在评述唐兰的“三书说”时认为,把汉字构成分为三种基本类型主要是理论上的认识,是总体上的一种概括,而分析一个单字时仍可以传统六书中的五书(即指事、象形、形声、会意、假借)来指称其属于哪一种结构,则是一种具体的解说,两者可以并存。

唐兰对于古文字构成理论的创新,打破了学术界对于古文字构成的研究传统,开启了一种新的视角。

(二)对甲骨文等古文字考释方法的贡献

唐兰在做学术研究中,特别擅长比他的前人更加科学的方法进行总结和归纳。他在评价前人考释甲骨文字功绩时指出,孙诒让“最能运用六书的条例”,“扫除往时金文家随便推测的习气”。“罗氏(罗振玉)创始的功绩时不可没的。但对于文字的认识,还是好用推测,开后来叶玉森辈妄说文字的恶例。王氏(王国维)释字较谨慎,只是他的极大的贡献,实在古史学方面”。并且他提出了“要把文字学革新,成为真正的科学”。

通过对前辈学者在甲骨文等古文字考释方面的得失进行科学地总结归纳,结合自己的研究,唐兰提出了文字学研究的十条原则以及考释文字的“对照法”、“比较法”、“推勘法”、“偏旁分析法”、“历史考证法”等具体的方法。

唐兰在古文字考释方法论方面的贡献在很长的一段时期里产生了重大影响,为后来很多学者所遵守,成为了古文字研究中相当有价值的一份学术遗产,其基本精神一直影响到当代。

图3 甲骨文研究手稿

(三)甲骨文字的考释

唐兰在 1935 年所写的《古文字学导论·自叙》中指出:“前人所称已认识的文字,不过一千,中间有一部分是不足信的。根据我个人的方法,所释的字,几可增加一倍。”从中可以感受到唐兰对于自己在考释文字方面的自信,此时他34岁。

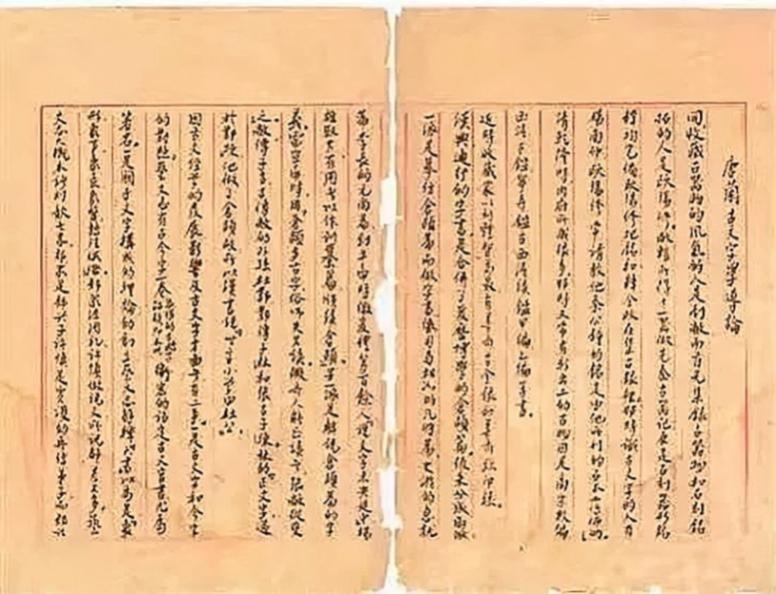

可惜的是,唐兰在甲骨文字考释方面的成果没有完全写完,他在写定了《殷虚文字记》、《殷虚文字二记》后,因先后被聘为故宫博物院特约专门委员,燕京大学、北京大学等学校教师,兼职较多,竟把写书的工作耽误了,实在是一件可惜的事情。

陈梦家先生曾对唐兰的释字有过统计,“约在100字左右”,其中有不少新的发现,论证精确,但也有一些失误。可以说,唐兰考释文字的方法与前辈学者不同,而是在自己总结的考释方法的一种实践。例如,他以“偏旁分析法”释出了二十多个以“斤”为部首的字形,从文字学的角度考释了“秋”、“兕”二字。

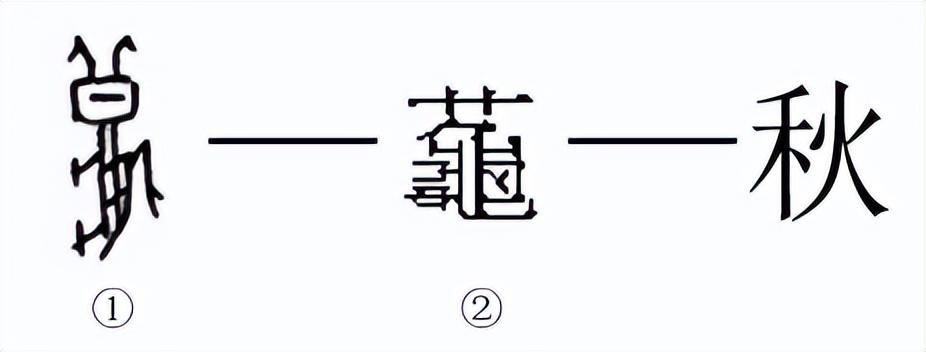

图4 “秋”的释读

其中,唐兰对于“秋”字考释在学术界影响颇巨。此前,叶玉森曾将字形①释为“夏”(见图4)。董作宾从之,并据以认定殷商已有春夏秋冬四时。所以此字的考释关系到对殷历的认识,非常重要。唐兰首先起来反驳,将此字形隸定为字形②并当作为秋。唐兰同时纠正了《说文》中对“秋”字籀文的误读。据此动摇了董作宾先生以为殷商已有四时的说法,在学术界影响巨大,至今关于殷商是否有“夏”仍无定论。

图5 《殷虚文字记》内页

后代学者认为,唐兰在甲骨文释字方面虽然存在不少的失误,但是他的考释方法和实践对学术界的影响是值得肯定的。

(四)对古文字分类的创见

在唐兰之前或者与他同时代的学者,在编辑有关古文字的资料和工具书时,都是按照《说文》的体例,例如:孙海波的《甲骨文编》、容庚的《金文编》等。对于大量的不识、疑问的字形,都编入附录。这样编排的方便之处是,对于熟悉《说文》体例的人可以很方便地对照甲、金、篆、籀等字形,但是对于大量未识的或未能隶定的字形,查找起来非常麻烦,也不利于从整体上认识各种古文字的构形系统。

鉴于此种情形,唐兰开创性地提出了“自然分类法”。他认为,古文字的编次要“完全根据文字的形式分类”,就是据偏旁分类系联,从而反映出文字的历史。他按照此法在《天壤阁甲骨文存并考释》中做了《天壤阁甲骨文字检字》。日本学者岛邦男《殷墟卜辞综类》、中国学者姚孝遂《殷墟甲骨刻辞类纂》等书皆按此法编撰。由于这种编次编排新颖,便于查找,利于研究,很受学者欢迎,分别成为了甲骨文研究领域最重要的工具书。

唐兰不仅在古文字编次方面有所创建,在古文字的研究分类方面也开创性地提出了自己的设想。他认为古文字可以分为四系:(1)殷商系文字;(2)两周系文字(止于春秋末);(3)六国系文字;(4)秦系文字。唐兰的此种分类法对后世学者的研究影响深远,古文字分时代分地域的研究日益受到重视,逐步发展出来各个细支门类。例如殷商甲骨文研究、西周甲骨文研究、殷商铜器铭文研究等等。

唐兰的一生涉猎广泛,著述宏富。据粗略统计,他一生创作了大约600万字的论著。上海古籍出版社整理出版的《唐兰全集》共十二册,约200余万字。涉及古文字学、甲骨文学、金石学、考古学、上古史学、文博学及文字改革等诸多领域。对于他对于甲骨文研究方面的贡献,由于篇幅有限,在此不便赘述。

三、酷爱书法,挥洒自如

唐兰自幼就酷爱书法,好学不倦。他6岁上小学时,书法已是他课外自学的“必修课”。在他七八岁时,他的毛笔字就已经写得很端正了,点捺之间深得颜体真迹的神韵。10岁起,他已从临习《多宝塔碑》转向临习《石鼓文》、《张迁碑》。

唐兰在书法上造诣很深,篆、行、楷、隶都十分擅长,最为精到的是行楷。石刻本、齐鲁本的《古文字学导论》均为唐兰手书影印,足见出版界对其书法的认可,只是他在文字学方面的英名显赫而掩盖了他在书法方面的名声。

图6 《古文字学导论》手稿

1945年抗战胜利后,唐兰创作了很多书法作品,并在昆明举办了一次个人书法展览。展品从甲骨文到篆隶行楷,各种书体、各种尺幅都有。他的字不拘一格,兴之所至,挥洒自如。

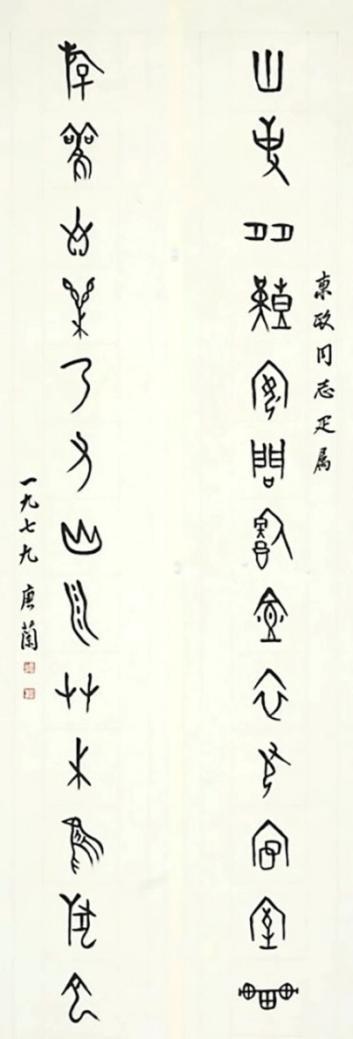

图7 唐兰甲骨文书法对联

唐兰先生博闻强识,兴趣广泛,治学领域宽广,于古文字学及中国文字学学科体系的建立做出了杰出的贡献,他的学生朱德熙先生说,“他(唐兰)虽然接受的是传统教育,可是他完全没有旧时学者那种狭隘、保守的气味……他思想开明,而且富有近代科学精神。”刘雨先生评价唐兰,“我国文字、语言、文学、历史、考古各个领域的著名学者如胡厚宣、陈梦家、李埏、汪曾祺、朱德熙、周一良、张政烺、邓广铭、杨向奎、殷焕先、王玉哲、李孝定、李荣、高明、裘锡圭、郝本性等,有的出其门下,有的与他有过密切学术交往,都曾受过他的教益。其学术成就影响了数代学者,他是一位在二十世纪中国和世界学术史上有重要地位的学者。”

中国国际科技促进会京师甲骨书艺专业委员会简介

中国国际科技促进会京师甲骨书艺专业委员会(以下简称委员会)是由一批致力于研究传播甲骨文书艺,弘扬中华优秀传统文化的专家和爱好者组成。在中国殷商文化学会关心下,依托于原辅仁大学校友会甲骨文书法研究室、京师大学堂殷商甲骨文研究院,逐步形成了以挖掘、整理、研究、升华甲骨文书法艺术为己任的国家级社团组织。委员会聘请了中国殷商文化学会名誉会长、中国社会科学院荣誉学部委员王宇信,社科院历史所学部委员宋镇豪,社科院历史所杨升南研究员,社科院考古所刘一曼研究员,曹定云研究员,北京大学考古文博学院博士生导师葛英会教授,北京师范大学艺术与传媒学院博士生导师秦永龙教授,清华大学出土文献研究与保护中心教授、首都师范大学文学院博士生导师黄天树等专家学者为顾问。委员会在创始人贾书晟教授、李颖伯教授、张绍纯先生、现任主任乔雁羣博士等先生的带领下,长期以来始终如一地开展甲骨文书法的教育培训和学术交流活动。先后组织参与了第一届华夏情甲骨文书法篆刻国际大展及研讨会(2005,汤阴)、纪念YH127坑甲骨室内发掘70周年学术研讨会(2006,南京)、纪念王懿荣发现甲骨文110周年国际学术研讨会(2009,烟台)、“孙诒让杯”全国甲骨文书法大赛(2011,瑞安)、中国甲骨文书法高峰论坛(2013,杭州)、纪念孙诒让《契文举例》问世110周年国际甲骨文书法艺术大会(2014,瑞安)、“万世师表”海峡两岸甲骨文书法展(2016,上海)、纪念甲骨文发现120周年全国甲骨文书法篆刻展(2019,安阳)等一系列全国及国际性甲骨文学术研讨与作品展览会。在多年专注研究与实践的基础上,2005年4月启功先生策划,委员会专家贾书晟、张鸿宾两位先生编著的《汉字书法通解·甲骨文》由文物出版社正式出版发行。该书论及了对甲骨文书法的认识问题,是我国第一本论述甲骨文书法的教材。2017年10月,由委员会专家贾书晟教授主编、委员会同仁合力编著的《殷墟甲骨文书法探赜(三卷本)》由文物出版社正式出版发行。该书将甲骨学界在甲骨文断代分期分类分组方面的研究成果引入到甲骨文书法的教学和创作当中,对甲骨卜辞七个大的类组书法特征进行详细的分析,在甲骨文书法领域首开先河。为宣传、普及、传播甲骨文的相关知识,委员会充分利用所主管的公众号《京师甲骨园地》,定期发布有关甲骨文书法及甲骨学研究的最新信息,包括甲骨文用字规范、学习心得、甲骨文书法作品等相关文章。同时面向社会以网络、现场报告等各种形式开展“甲骨文书法入校园”、“甲骨文书法入社区”等社会公益活动,为促进甲骨文书法艺术的发展,传播和弘扬以甲骨文为代表的汉字文化,起到积极的推动作用。

编辑:向日葵