钮鲁生简介

钮鲁生,原铁道兵报社。1944年8月9日生,1963年1月入伍。中共党员。历任班长、排长、新闻干事、铁道兵报社编辑、处长。1984年1月集体转业。任《铁道工程报》副总编、中铁建文联秘书长、中铁建政研会秘书长。2004年退休。现住北京。

阳转阴后。

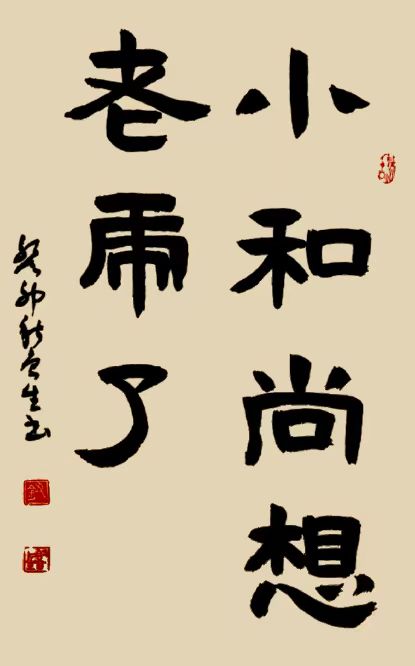

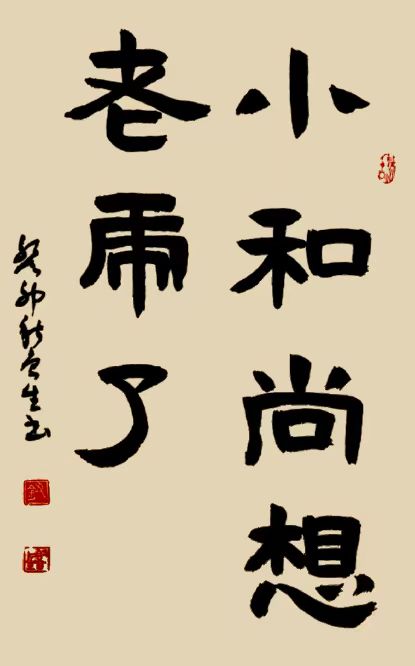

小和尚想老虎了。

我想老家了。

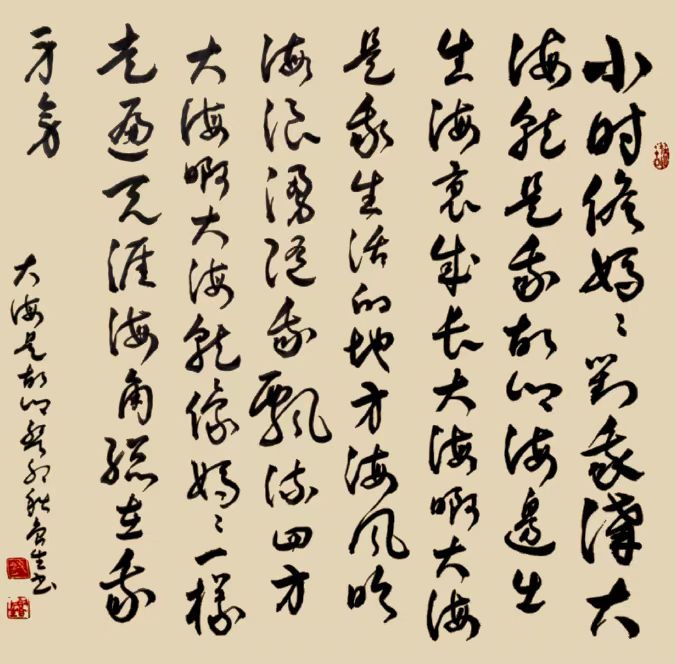

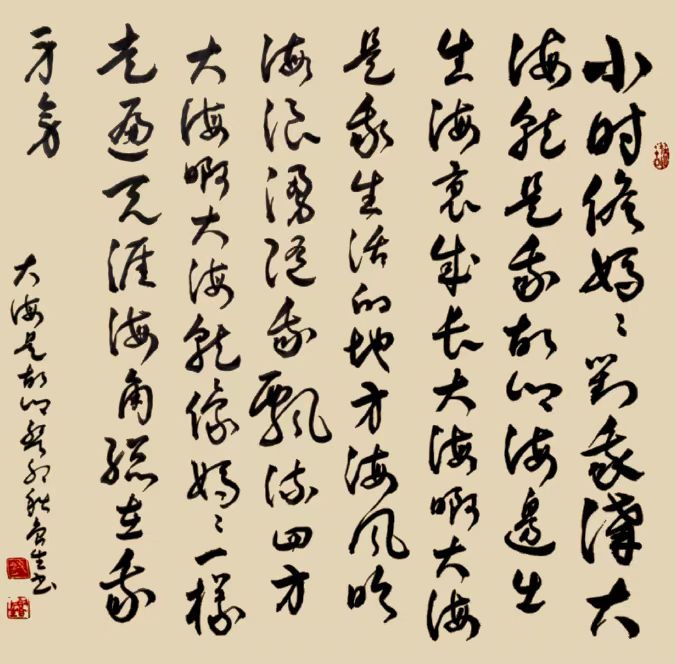

小时候妈妈对我讲

大海就是我故乡

海边出生海里成长

大海啊大海是我生活的地方

海风吹海浪涌随我飘流四方

大海啊大海就像妈妈一样

走遍天涯海角总在我的身旁

我写这几幅字,是因为我的“冠军”丢了。

所谓“冠军”是指三年新冠期间,连续几波病毒传染高峰,我都挺过来了。老伴、孩子、孙辈都阳了,我没阳。大院里,有的都二阳、三阳了,我没阳。我曾写过小文,讲我“百毒不侵”,众人也都说我,若挺过今年的春节,我就是“冠军”了。

这个“冠军”的帽子我戴了半年多了,岂不料最近大意失荆州,我丢了这个“冠军”。

我是今年8月24日下午去一家眼科医院看右眼的黄斑变性时中招的。那天去医院时我戴着口罩,但在做眼底的有关检查时,要下巴紧贴着一个下巴托,额头紧贴着仪器的一个部位,左眼右眼来回看,还连续两次、两个地方做这个检查,时间还挺长,我感到不方便、不利索,就摘掉了口罩。在医院里,连等候带检查,有两个半小时,就这个时间,我中枪了。

中枪后的第二天下午,我发烧了,39.3℃,自测核酸,一道杠,阴性,认为是感冒了,喝了感冒冲剂,晚上出了一身透汗,第二天上午又自测,还是一道杠,仍发烧,嗓子疼,39.4℃,下午去医院了。医生说我自测的不准,于是在医院里测,结果两道杠,阳了,确诊为新冠,给开了治新冠的药。回家后,我们看上午自测的那份试剂,也显示是两道杠(证明试剂没问题,需要等段时间看才算)。

吃了抗病毒的药,吃了退烧药,晚上仍高烧不退,39.4℃,老伴急了(孩子在外地),打120,去了大医院。医院给输了液,因没有床位,只有回家吃药,让多喝水,多吃饭,等床位。

烧第三天退了,37.8℃,第四天36.4℃(从此一直稳定在这个数值上),但要命的是嗓子疼,撕裂般的疼,医学上叫刀片嗓,即像刀片割似的疼。吃饭疼,喝水疼,说话疼,咽口唾沫也疼,吃止疼药也不管用。我都想去医院鼻饲,或干脆把扁桃体摘除算了(后来知道不是扁桃体的事,是病毒没过去扁桃体的关,在我的咽喉和鼻喉结合部兴风作浪、肆意猖狂)。

刀片嗓持续到第五天,好些了。第六天上午自测,一道杠了。但下午看,模模糊糊、隐隐约约、似有非有的好像还有点杠的痕迹。第七天后不管怎么测、怎么看,都是干干净净、清清楚楚的一道杠了,嗓子也彻底不疼了。只是偶尔有几声干咳,无痰。于是就汲点橘红痰咳液。

病毒转阴了,人气就还阳了,有欲望了。我想,是小和尚的话可能就想老虎了。我老了,就想老家了。

老家是什么?老家在哪里?

有一首歌叫《大海啊,我故乡》,那我就想大海吧!于是我就写这首歌,一边写,一边在心里唱。